Мы начинали так начинали

В начале 1961 года в издательстве Искусство» выходит книга «Дети приходят в театр», написанная известным режиссером, одним из организаторов Центрального детского театра, заслуженной артисткой РСФСР Наталией Сац.

В начале 1961 года в издательстве Искусство» выходит книга «Дети приходят в театр», написанная известным режиссером, одним из организаторов Центрального детского театра, заслуженной артисткой РСФСР Наталией Сац.

Ниже помещается отрывок из этой книги.

На наш призыв откликнулись и артисты цирка. Первыми из них были Владимир Леонидович Дуров и Виталий Ефимович Лазаренко.

Десятого июня 1918 года на Сокольническом кругу состоялось наше первое детское утро». Мы, конечно, «пересолили» — программа шла больше трех часов.

Получился своеобразный «парад алле» всех, кто заявил готовность выступать в концертах для детей. Дети были в восторге, но с непривычки смотреть что-либо подобное вдвойне устали. Зато авторитет «детской работы» вырос. Инструкторы Сокольнического наробраза, присутствовавшие на первом нашем «детском утре», то не помнит один из первых лозунгов молодой Советской Республики «Искусство — трудящимся»... Уже в начале 1918 года в Москве была создана Театрально-музыкальная секция Московского Совета с отделами — театральным, музыкальным и детским.

«Искусство — детям трудящихся». Как увлекательно новы были тогда эти слова! Мне выпало на долю быть первой сотрудницей, которая пришла на работу в детский отдел. Мне дали стол, чернильный прибор, белую бумагу. Как лист белой бумаги, который лежал передо мной, была тогда и вся эта работа. Искусство и дети — белое пятно на карте театрального искусства, пути еще неизведанные... Бурные воды новой жизни неслись с удивительной быстротой, и хотя время было тяжелое — холодное и голодное, транспорт разрушен, — огромный энтузиазм охватил лучших представителей искусства, и работа началась...

В детский отдел приходят артисты и даже знаменитые! Они приготовили репертуар для детских концертов. Надежда Андреевна Обухова будет петь «Подснежник» и «Про кота» Гречанинова, Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина — читать сказки Максима Горького «Про Ивана дурака», «Самовар»; есть подходящий репертуар у молодых солистов балета Нины Подгорецкой (татарский танец), Виктора Смольцова (танец голубой птицы) и других.

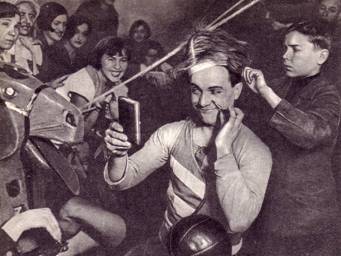

Фото Б. Фабисовича

Первые посетители детских утренников пришли в изумление от того уважения к детям, которое проявили «знаменитые артисты», и на Сокольническом кругу мы получили еще одну площадку для дальнейшей работы.

Посоветовались с педагогами и решили, что «детское утро» с антрактом и идти 1 час 45 минут — 2 часа, не больше. Так и строили в дальнейшем программы. Пока стояло лето, многие артисты соглашались выступать на открытой сцене, а то и на случайных подмостках, сколоченных в парках и садах. Тут были незаменимы артисты цирка, особенно Владимир Леонидович Дуров.

Популярность у него была грандиозная. Достаточно было самого скромного плаката о его выступлении, только одного, чтобы через несколько часов, весь район знал о «предстоящем событии» и за час до начала было полным-полно детворы, да и взрослых тоже.

Владимир Леонидович появлялся на подмостках в ярком атласном костюме е короткой пелериной и большим жабо и обращался к зрителям со стихотворным приветствием. Это вызывало бурю аплодисментов. Вся его программа проходила на «ура», хотя с питанием в то время было очень плохо и животные у Дурова были больше мелкие: собаки Лорд и Пик, кошка, курица, лисица Желток, свинья «Хрюшка-финтифлюшка», зайцы, крысы. Эта мелюзга с успехом участвовала в знаменитой дуровской железной дороге.

Наряду с Владимиром Леонидовичем выступала и его дочь, совсем юная тогда, Аня Дурова*. * А. В. Дурова-Садовская. Теперь она руководит уголком им. В. Л. Дурова

Морские львы, словно покрытые черной клеенкой, послушно держали на носах со смешными усами большие мячи, по команде Ани бросали их, ловили, а потом аплодировали сами себе огромными ластами. Выступал и внук Владимира Леонидовича Юра Дуров. Ему было лет 9, а его уже слушались звери — это очень импонировало детям.

Самый большой успех в программе имела собака Пик. Это был удивительный фокстерьер. На огромной географической карте он безошибочно показывал (царапал лапами) разные страны света, делал сложение, вычитание; на вопрос Владимира Леонидовича, кто Пика любит больше всех, отвечал «мама». Поразительно ясно гавкал он это «мама». Не перечтешь всех «умений» Пика. Я считала за величайшее счастье, когда мы ехали на детское утро, держать его за поводок, задавать ему задачи. «Пик, сколько будет четыре и пять?» — спрашивала я его. Пик глядел на меня и Владимира Леонидовича глазами умного ребенка и лаял девять раз. Большой удачей было знакомство со скульптором И. С. Ефимовым и его женой художницей Н. Я. Симонович-Ефимовой. Случайно зашла в клуб МОНО на концерт для взрослых; Алексей Николаевич Толстой читал свои произведения, а в заключение петрушки Ефимовых исполняли его сказку «Мерин». Таких выразительных кукол никогда прежде не видала! С волнением прошла за кулисы, представилась, спросила, нет ли у них репертуара для детей. Оказалось: есть!

Петрушки Ефимовых выступали везде и всюду: в раковине Тверского бульвара, на лужайке у Пресненской заставы, в депо Замоскворецкого трамвайного парка, в Детском доме имени Луначарского, в приемнике для беспризорных. До Октябрьской революции мы знали длинноносого Петрушку, задорного бунтаря с палкой, обитателя ярмарок и базаров. Он был любим многими из нас, но его слова и поступки были однообразны, варьировался один и тот же сюжет. Впервые в России Ефимовы создали кукол для совершенно другого репертуара, и каких кукол! Талант, мастерство и беспредельная любовь, которую вложили Ефимовы в свои творения, сделали их кукол почти живыми. Ефимовы были родными «папой» и «мамой» своих кукольных детей, не доверяли ничего, что их касалось, никаким помощникам, часто урезывали себя в самом необходимом во имя «петрушечьего счастья». Это было постоянным источником шуток друзей. Например, шуба Ефимова была подбита дорогим мехом. Весной надо было сделать медвежонка. Из чего? Выбор пал на этот «ласковый» мех. За одним медвежонком последовали следующие — подкладка на шубе Ефимова все уменьшалась. И когда настала зима, он вынужден был ходить в шубе, у которой только одна половина была меховая...

Но оставим «закулисную сторону» и вспомним чарующих ефимовских кукол. Особенно хороши были звери. Лисья вытянутая морда с жадными глазами и псевдокроткой улыбкой, юбка с большой оборкой, пестрая ситцевая кофточка и пылающий хвост, чудесные гроздья спелого винограда — все было художественно в басне «Лисица и виноград». Очень выразительны были журавль в синем фраке с размеренными движениями «слишком порядочной» птицы и наглый волк («Волк и журавль»). А Барбос! Бодрый, на все готовый, с блестящим носом, который надо лизнуть перед выходом его на сцену, чтобы он лучше блестел (нос делался из граненого стекла). Таковы были эти замечательные гости советских детей!..

Безотказно выступал на любой площади Виталий Лазаренко. Он появлялся на огромных ходулях — его всем было видно. Курносый, с веселым хохолком на голове и всегда смеющимся ртом пробегал этот «великан» по рядам зрителей и поражал их своими прыжками. Он прыгал через грузовики, составленные вместе, делая при этом сальто в воздухе.

Ярко запомнилось его выступление во дворе завода «Богатырь». Большой двор, огромные трубы, кирпичные казенные стены завода, запах паленой резины, бледные лица рабочих-подростков, дети рабочих, взрослые. И вдруг в своем ярком костюме — одна штанина красная, другая желтая, с огромными, как блюдечки, пуговицами,— появляется на своих высоченных ходулях Лазаренко. Его отрывистый, пронзительный смех зажигает улыбку на всех лицах. А после «генерального прыжка» восторгам нет конца.

— Посмотришь на вас и думаешь: человек все может, стоит только по-настоящему захотеть,— сказал Виталию Лазаренко четырнадцатилетний Иван Камнеа, а представитель фабзавкома поблагодарил Театрально-музыкальную секцию: «Наш завод очень довольный, что лично к детям приезжают такие знаменитости»...

* * *

Лето быстро сменила холодная осень, приближалась зима. Трудности умножались. Но работа для детей делалась все более бурной — как водопад, движение которого только убыстряется на порогах. Летом кое-кто соглашался добираться на наши концерты «сам», а теперь всех артистов отправляли на подводах: другим транспортом мы не располагали. В первое время эти полки — сколоченные деревянные доски на колесах — приводили в уныние артистов: сидеть на них было жестко, а ехать в один конец — два-три часа, иногда и больше. Но потом артисты помирились с нашим «гужевым транспортом». Уж очень привлекательна была цель поездки!

Ребята быстро привыкли к нашим концертам и задолго до начала выходили на улицу встречать «веселые шводы», на которых, укутавшись в плащи, в валенках сидели артисты. А как было интересно помочь слезть с полки цирка или балерине, одетой в полушубок поверх пачки и нести ее чемоданчик и стараться угадать: что артисты покажут сегодня?

Журнал «Советский цирк» декабрь.1960 г