Начало цирка Нового времени. Ю. Дмитриев

Цирк, как и театр, родился на площади. Артисты давали свои представления прямо на земле, а зрители образовывали круг. Современная круглая арена — порождение производственной площадки старинных комедиантов.

Цирк, как и театр, родился на площади. Артисты давали свои представления прямо на земле, а зрители образовывали круг. Современная круглая арена — порождение производственной площадки старинных комедиантов.

В любой стране мы встречаем острословов, жонглеров, канатоходцев, силачей, звукоподражателей и других представителей цирковых специальностей, выступавших на народных гуляньях. Летописцы утверждают, что в Европе уже в XIV— XV веках их было немало. Они выходили из народа. Какой-нибудь сапожный подмастерье или крестьянский сын сначала у себя в местечке поражал товарищей мастерством акробата или жонглера. Потом его известность распространялась на всю округу. Новое ремесло требовало отдачи всех сил. И молодой человек укладывал в мешок свой нехитрый скарб и отправлялся в путешествие, увеличивая число бродячих артистов. А там, смотришь, и дети шли по дороге отца. Конечно, подобные уличные артисты редко ограничивались одним амплуа, их репертуар бывал очень широк — от комических диалогов до танцев на канате.

Бродячие артисты везде преследовались государственной властью и церковью. Выходцы из народной среды, эти артисты в своих выступлениях не щадили власть имущих и нередко жестоко издевались над ними. Но не только в этом было дело. В отличие от религии, народные искусники утверждали радость земного бытия. Они прославляли человека сильного, смелого, ловкого. Это вызывало гонения со стороны господствующих классов и церкви, принимались меры, чтобы запретить представления и даже физически уничтожить артистов. Но так как искусство поддерживалось народом, осуществить это никогда не удавалось.

Были бродячие артисты и у нас на Руси. Максим Горький писал о них: «У нас до начала XVII века тоже были свои «лицедеи», свои мейстерзингеры — «калики перехожие», они разносили по всей стране «лицедейства» и песни о событиях «великой смуты», об Ивашке Болотникове, о боях, победах и гибели Степана Разина»*.

Памятники материальной культуры, летописи, старинные книги свидетельствуют, что скоморохи (так на Руси называли уличных артистов) были известны с очень отдаленных времен. В Киеве, в Софийском соборе, сооруженном в 1037 году, на лестничных фресках изображено целое представление, в котором участвуют и хищные звери, и эквилибристы, и музыканты, и танцоры, и борцы.

Расцвет скоморошества относится к XVI — XVII векам. Это был период активного образования русской нации. В. И. Ленин писал; «Новый период русской истории (примерно с XVII века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех... областей, земель и княжеств в одно целое... Оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были купцы, то создание этих национальных связей было не чем иным, как созданием связей буржуазных»* *.

______________________________________

* М. Горький, О литературе, М., 1935. стр. 152

** В. И. Ленин, Соч., т. 1. стр. 137 — 138

В этот период русской истории усиливается крепостнический гнет, обостривший классовую борьбу. В 1670—1671 годах всю Россию потрясло восстание крестьян под руководством Степана Разина.

Экономический и политический подъем России в XVI и XVII веках способствовал росту национальной культуры, и в том числе скоморошества. В репертуаре скоморохов все чаще встречаются выпады против правящих классов и церкви, проявления симпатий к героям народных восстаний. И тогда усиливаются гонения против них. В 1551 году Собор высшего русского православного духовенства в изданной им книге «Стоглав»* утверждал, что божественные писания и священные правила отрицают всякое играние — и зернь, и шахматы, и тавлеи, и гусли, и смычки, и всякое глумление и позорище, и плясание. «Рече бо господь: «Горе вам смеющимся ныне, яко восплачите и возрыдаете».

В 1648 году царь Алексей Михайлович, «жалея православных христиан», приказывал им глумление и скоморошество «со всякими бесовскими играми прекратить», а «которые люди от того всего богомерзкого дела не отстанут и учнут впредь таковы богомерзкие дела держаться, по государеву указу тем людям чинить наказание. Где такое бесчиние объявится или кто на кого такое бесчиние скажет, тех людей бить в батоги»**.

Однако вопреки нападкам правящих классов и церкви, скоморошество продолжало развиваться, ибо искусство скоморохов было тесно связано с народной традицией, оно выражало мысли и чаяния народа. Скоморохи оказали большое влияние и на развитие русского театра и русского цирка.

Скоморохи показывали дрессированных медведей и других животных, они жонглировали, исполняли акробатические кунштюки, были скоморохи-звукоподражатели. Их выступление обычно сопровождалось словесными шутками. Они могут быть названы и предшественниками клоунов.

Скоморохам для выступления не требовалось даже самого примитивного манежа. Манеж, как основная производственная площадка цирка, прежде всего связан с конными номерами.

Начиная с XVI—XVII веков широкое распространение в Европе получают школы верховой езды.

В школах верховой езды нередко проводились соревнования и показательные заезды. Среди берейторов появляются выдающиеся мастера своего дела. Иные из этих берейторов переносят свои выступления и на народные гулянья; успех, который они там имеют, приводит к тому, что берейторы начинают переезжать из города в город, давая представления.

В 1588 году в Праге гастролировал некий кунстберейтор. Он стоял ногами на спине у скачущей лошади, спрыгивал с лошади и вскакивал на нее вновь.

В 1647 году наездник Христиан Мюллер в городе Нюрнберге демонстрировал сложные эволюции на лошади.

В 1724 году в России некий искусник показывал танцующую лошадь. Сведения о таком «чуде» дошли до Петра I, и он отдал распоряжение: смотрителям препятствий не чинить, а дрессировщику отводить квартиру и выдавать для лошади фураж.

___________________________________________

* «Стоглав», Спб. изд. Кожанчикова. 1863. стр. 263

* * «Акты исторические», т. IV. № 35

Но работа, связанная с лошадьми, как правило, требует манежа и конюшни, а строительство того и другого предусматривает довольно значительные затраты. Поэтому наездники и дрессировщики, чтобы оправдать расходы, вынуждены были оставаться в городе на более продолжительные сроки. Они первые начинают создавать полустационары.

В 1764 году наездник Якоб Бейтс выстроил в Москве возле Красного пруда (теперешняя Краснопрудная улица) амфитеатр для конных представлений. Выступал он, по-видимому, один, и представление продолжалось от тридцати до сорока минут. Бейтс появлялся перед публикой в красной однобортной куртке с отложным воротником и вышитыми манжетами. Брюки у него были заправлены в мягкие сапожки, на голове — охотничья фуражка. В руках Бейтс держал длинный хлыст. Такой спортивный вид подходил к существу его номера. Бейтс скакал, стоя на крупах двух лошадей, а в середине бежала еще третья лошадь. Показывал он также упражнения вольтижировки: взявшись руками за ручки гурты, Бейтс повисал вдоль лошади, потом он продевал в петлю ногу и висел в таком положении. Наконец, Бейтс перепрыгивал через бегущую лошадь, упираясь в ее спину руками. Этот подчеркнуто спортивный номер был связан со школами верховой езды, упражнениями кавалеристов. Театрализация, получившая развитие в дальнейшей практике цирка, здесь присутствовала лишь в зачатке.

Русский помещичий быт с конными ристаниями, объездкой лошадей, псовыми охотами и Амфитеатр Бейтса находились в близкой связи, и поэтому Бейтс нашел благодарную аудиторию.

В 1776 году в Москве выступал наездник и дрессировщик лошадей Вольтон. В 1884 году в Россию прибыл уроженец города Бреславля Николай Мори. У него лошадь копытом отсчитывала часы, отстукивала, сколько лет она была в обучении. Кроме того, перепрыгивала через небольшой обруч, опускалась, «прося милости», на колени, становилась на дыбы и шла на дрессировщика.

Во многих городах Европы все чаще выстраиваются манежи для конных представлений.

В 1772 году в Лондоне Филипп Астлей, в прошлом солдат-кавалерист, организовал школу верховой езды. Эта школа имела большой успех, главным образом благодаря демонстрации в ней различных конных эволюций. В 1782 году Астлей выстроил специальное здание для показа конных представлений. Здание это имело все признаки современного цирка: арену, места для зрителей, расположенные по кругу и поднимающиеся амфитеатром, куполообразную крышу. Историки обычно считают предприятие Астлея первым стационарным цирком в Европе. В том же 1782 году Астлей выстроил амфитеатр для представления в Париже, назвав его «Английский амфитеатр предместья Тампль».

Расположенные обычно в центрах народных гуляний, по соседству с различными увеселениями, амфитеатры охотно включают в свои программы номера жонглеров, акробатов, комиков. У Астлея для таких номеров существовала сцена, но все чаще номера, не связанные с лошадьми, демонстрируются и на арене.

Окончательно, или почти окончательно порывая со школами верховой езды, перенеся центр тяжести на представления, амфитеатры, естественно, заботятся о театрализации номеров. Так, 25 апреля 1786 года в Амфитеатре Астлея шла следующая программа: двенадцать всадников на двенадцати лошадях исполняли менует; номер наездницы, прыгающей через ленты; ребенок, играющий на клавесине; выход Филиппа Астлея, демонстрирующего дрессированную лошадь; обезьяна, танцующая на канате; исполнялись трансформационные сцены на коне ; «Красота, укрощающая непостоянство» и «Превращение пейзана». Их разыгрывал Астлей-сын. В заключение программы шла пантомима, заимствованная у итальянского театра масок: «Английские портомои, или Триумф Арлекина». В паузах между номерами выступал Саундерс — канатный плясун, дрессировщик собак, наездник и комик*. Это была уже полноценная цирковая программа.

Театрализация особенно усилилась в цирке Франкони. Антонио Франкони — дрессировщик птиц — 21 марта 1791 года начал представления в Амфитеатре Астлея. В его труппе места премьеров занимали сыновья Франкони — Лоренцо и Энрико — талантливые дрессировщики лошадей и наездники. В 1807 году Франкони строят в Париже новое здание для своих представлений. Здесь главное место занимают пантомимы, чаще всего на батальные сюжеты, имеющие большое число массовых сцен и феерических эффектов. Это было во времена Наполеона I и победоносных войн, которые вела Франция. В цирке Франкони утверждался культ императора, прославлялись его походы. Благодаря этому цирк имел поддержку со стороны правящих кругов.

В цирке Франкони выдвинулся замечательный комик Жак Батист Ориоль (дебют 5 марта 1835 года). Ориоль был замечательный акробат, жонглер, эквилибрист и он умел расцветить свои выступления блестками юмора. Из его трюков назовем: переднее сальто-мортале через двенадцать солдат, скрестивших свои ружья. Заднее сальто-мортале он делал так, что попадал прямо в туфли, правда, без задников. Ориоль пародировал номера и, кроме того, нередко сопровождал свое выступление словесными шутками. Бесспорно, Ориоль использовал и развил традицию народных паяцев. Он утвердился на арене как первый так называемый коверный клоун.

Любопытно отметить, что предприятие Франкони первым стало называться цирком. И вот почему. В 1806 году французское правительство специальным указом запретило всякого рода зрелищам именоваться театрами, оставив это наименование только за театрами оперы, балета, трагедии и высокой комедии; под действие этого указа попал и Амфитеатр, или, как он еще назывался, Конный театр Франкони. Тогда Франкони дали своему предприятию название Олимпийского цирка. Подражая им, так же назвали свои амфитеатры провинциальные антрепренеры, а затем название распространилось и по всей Европе.

__________________________________________

* I. Halperson, Das Buch vom Circus, Dusseldorf, S. 45.

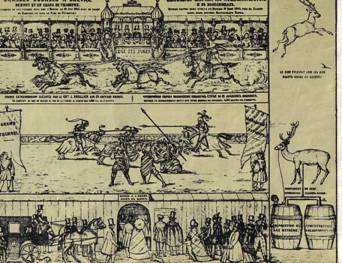

На балконе балагана. Зазыв публики

Гулянья на Новинском XVIII век

Как же развивался цирк в России?

В конце XVIII и начала XIX веков в России нередко гастролировали передвижные труппы. В Петербурге они чаще всего выступали в манеже графа Завадовского на Мойке или же выстраивали временные балаганы. Первое специальное здание для цирковых представлений было выстроено Иосифом Габита в Петербурге на Крестовском острове. Открылся цирк 4 июня 1822 года.

В 1827 году предприниматель Жак Турниер внес в казну 30 тыс. рублей и получил разрешение на постройку цирка. Цирк обошелся в 100 699 рублей; недостающую сумму дала городская управа, и она же стала фактическим владельцем цирка.

В 1845 году в столицу приехал Александр Гверра; он выстроил цирк на площади рядом с Большим театром. В 1846 году еще один цирк выстроили Жюль Лежар и Поль Кюзан. Конкуренция между цирками была ожесточенная, но публика заинтересовалась цирками, и они имели очень большой успех. И. С. Тургенев писал: «Упомянув о Лежаре и Гверра, нельзя не войти в некоторые подробности: предмет слишком интересующий в настоящее время петербургскую публику. Мы, однако ж, нисколько не намерены смотреть на него свысока и тяжеловесно острить, подтрунивать над публикою, называя ее увлечение «лошадиного циркоманею» или каким-нибудь еще более неуклюжим словцом. Мы не видим ничего худого в том, что публике нравятся цирки»*.

В 1847 году государство купило оба цирка, и в 1849 году открылся новый каменный императорский цирк.

В Москве после выступлений ряда гастрольных трупп в 1853 году стационарный цирк выстроил гвардейский полковник В. Н. Новосильцев. Цирк находился на Петровке, на месте теперешнего Мосторга № 1.

Центральное место в программах цирков занимали наездники и наездницы разных специальностей. Тургенев писал: «В цирке Гверра привлекает в особенности г-жа Каролина Лайо. Соответственное амплуа в цирке Лежара занимает г-жа Полина Кюзан. Общий голос присуждает первенство г-же Каролине Лайо. В самой деле, ловкость ее в управлении лошадью, постоянная уверенность и спокойствие и, наконец, грациозность, которою запечатлено каждое ее движение, поразительны. Она сама занимается проездкой лошадей»**.

Большой успех в цирках имели трансформационные и балетно-акробатические сцены на лошадях. В паузах выступали комики, из них наибольший успех имел Луи Виоль, напоминающий Ориоля, и его ученик, замечательный акробат и эквилибрист Пачифико Авеньели.

Ставились в цирках также пантомимы, главным образам романтического содержания, с большими конными сценами и постановочными эффектами.

После того как петербургский цирк стал государственным, для подготовки кадров русских цирковых артистов при театральном училище было создано специальное Цирковое отделение. Из него вышли: талантливая наездница высшей школы Екатерина Федорова, гротеск-наездница Анна Натарова, наездник Тимофей Стуколкин и Другие. Любопытно отметить, что выступающий сейчас в цирках клоун Г. В. Стуколкин — дальний родственник этого некогда известного наездника и танцовщика.

В казенном императорском цирке пошли откровенно монархические, антихудожественные пьесы, в которых прославлялся антинародный режим Николая I и сам царь: «Падение Акты» П. Мердера и «Молодцы казаки» Воронова, но успеха они не имели. Современник записывал: «Сначала отличные сборы, а потом пустота и пустота» ***.

Наряду с цирками цирковые номера постоянно исполнялись также в балаганах и просто на улицах, главным образом I дни народных гуляний. Здесь выступали и акробаты, и жонглеры, и эквилибристы и фокусники, и веселые остроумные «деды». Последние нередко исполняли злые сатирические шутки, направленные против власть имущих. Иные из этих «дедов», например отставной егерь Бомбов, бы ли весьма популярны и любимы народом

Бесспорно, что «деды», связанные ее скоморошьей традицией, оказали влияние на формирование русской клоунады, и I частности на Дуровых.

На гуляньях формировались многие русские цирковые артисты; здесь начали свой путь братья Никитины, с чьей деятельностью связано дальнейшее развитие русского цирка. Но обо всем этом в другой раз.

______________________________________________________________

* И. С. Тургенев. Современные заметки. Собр. соч. т. XI. вып. 1956 г. стр. 284

** И. С. Тургенев, Современные заметки. Собр. соч., т. XI. вып. 1956 г., стр. 285.

* * * А. Вольф, Хроника петербургских театров, Спб.

Ю. ДМИТРИЕВ

Журнал «Советский цирк» сентябрь 1959