Больше новых аттракционов

Заседания Художественного совета Союзгосцирка происходят редко. Между тем и как члена совета и просто как зрителя меня интересует одна проблема, я даже заготовил слово по этому поводу и готовился его произнести, но на последний совет не попал, поэтому и решился попросить у редактора журнала опубликовать эту речь.

Уважаемые товарищи!

Думаю, что всем ясно, какое большое значение имеют так называемые аттракционы. Как известно, аттракцион — это центральный номер программы, наиболее яркий, своеобразный, художественно значительный. В нем демонстрируются выдающиеся достижения того или другого циркового жанра. Есть у нас первоклассные аттракционы? Да, безусловно! Но вот все ли они такие? На этот вопрос я бы ответил отрицательно. В декабре 1963 года в Ташкентском цирке мне довелось видеть артиста Дун Цин-фу. Афиши, плакаты, полотнища, протянутые через улицы, извещали, что это аттракцион. В его репертуаре — несколько хороших известных фокусов, банальная игра с тарелочками, посредственная акробатика и демонстрация дрессированной обезьяны. Оформлен номер бедно, а режиссерски никак не решен. Я совсем не собираюсь как-то дискредитировать труппу Дун Цин-фу, — в общем она работает профессионально. Но это не аттракцион. Стандартный цирковой номер не заслуживает такого определения. Но дело, конечно, и не в этом единичном примере, а в том, что подобных банальных номеров, выдаваемых за аттракционы, в наших цирках немало. К тому же ансамбль цыган, возглавляемый Я. Бреслером, и оркестр лилипутов, руководимый М. Качуринером, все же не являются специфически цирковыми коллективами.

Попробуйте еще раз внимательно просмотреть списки аттракционов, и вы убедитесь, что большинство из них связано с дрессировкой или с демонстрацией фокусов. И среди дрессировщиков и среди фокусников есть выдающиеся мастера своего дела, но есть и посредственные артисты, пользующиеся давно избитыми. Приемами, не умеющие интересно подать свои выступления. Посмотрите выступления дрессировщика белых медведей С. Синицкого. У артиста отличный подбор зверей, их много — четырнадцать экземпляров. В конце концов и дрессировку можно признать удовлетворительной, а номер проходит вяло. Это происходит из-за того, что исполнитель неартистичен. Он не нашел яркой эмоциональной подачи трюков. Все его попытки «пугать» зрителей, бесконечные засовывания своей головы в пасть к хищнику просто неэстетичны и по одному этому лежат вне сферы искусства советского цирка. Опять-таки здесь номер Синицкого назван только в качестве примера. К сожалению, Синицкий не один такой укротитель.

Положение аттракциона заняли некоторые клоуны, среди которых есть выдающиеся мастера арены. Но такие, кто теряет свой талант, работает хуже, чем десять лет тому назад. Имеются и молодые клоуны, иногда обьединенные в труппы, пока еще по своему художественному уровню не имеющие права занимать положение аттракциона. Положение с аттракционами в нашем цирке далеко не блестящее. Вопрос этот очень серьезен, потому что каждый неинтересный аттракцион — это удар по престижу советского циркового искусства, престижу, который он с таким трудом, но честно завоевал. Но дело не только в констатации фактов, дело и в том чтобы найти способ к улучшению дела. Здесь хочета не вообще теоретизировать, а внести несколько конкретных предложений, с тем чтобы Художественный отдел Управления цирками и Центральная студия циркового искусства, изучив их, приняли бы какое-то решение, а не просто отмахнулись от предложений, что, к сожалению, иногда еще бывает. Прежде всего каждый аттракцион должен быть своеобразен, оригинален и в чем-то по-новому раскрывать возможности советского цирка. Поэтому хочется приветствовать подготовку Центральной студии циркового искусства «Цирка на льду» и «Цирка на воде». Разумеется, сейчас еще трудно говорить о конечном результате этой работы. но самая идея таких своеобразных представлений-аттракционов заслуживает всякого поощрения. Но раз уж борьба за оригинальные цирковые представления началась, то почему бы не подумать о своеобразном аттракционе-пантомиме? К решению этой задачи, кажется, уже готов Л. Енгибаров.

Леонид Енгибаров — явление в цирке незаурядное; иногда об этом боятся говорить, чтобы молодой артаст не зазнался. Но кому же неизвестно: зазнайство — свойство дураков. А Еигибаров человек умный, хотя и склонный по молодости лет к эпатажу. Так вот, Енгибаров хорошо владеет различными цирковыми приемами, он пантомимист, с выразительным лицом и телом, акробат, жонглер и эквилибрист. Даже в сценическом этюде он умудряется создать психологический образ, не теряя при этом эксцентричности и буффонности. Пока Енгибаров с успехом пробовал себя в амплуа коверного, он мог бы в нем продолжать выступать. Но это наиболее легкий путь, а известно, что такой путь не всегда приводит к подлинным победам. Может быть, стоило поручить Енгибарову — конечно, при участии драматургов, режиссеров, художников, композиторов, одному или с несколькими партнерами— создание цельной пантомимы на современный или исторический сюжет, решаемую цирковыми приемами. Это будет новое слово в клоунаде, если угодно — ее новый этап, к которому шли и Карандаш, и К. Берман, и О. Попов, и другие выдающиеся цирковые комики. Она может иметь не только комический, но и лирический и даже драматический характер. Кажется, что Енгибаров в своих сценках коверного стремился к такому соединению комического с лирическим и драматическим. Конечно, поставить такую .пантомиму очень нелегко. Недавно Енгибаров выступал в Центральном Доме работников искусств с вечером мимических этюдов, назвав его «Иду против ветра». Обнаружилось, что ему. как актеру еще многого не хватает. Тут и малая значительность сценок и приблизительность в раскрытии характеров: иллюстративность и неточность жеста, иногда чисто внешняя характеристика персонажей, неумение выбрать в герое самое типичное, а отсюда — какая-то приблизительность. Значит, работа предстоит очень большая: надо преодолеть все эти недостатки.

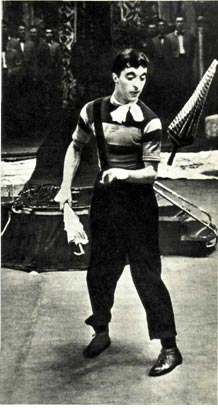

Клоун Л. Енгибаров. Фото Л. Хлюппе

Клоун Л. Енгибаров. Фото Л. Хлюппе

Говоря о цирковой пантомиме, нельзя ограничивать списка тех, кто ее мог бы с честью представлять, одним Енгибаровым. Сейчас Ю. Никулин опять снимается в кино. Говорят, что ему досталась на редкость удачная роль. Удачная не своими трюками, а глубиной раскрытия человеческого характера. Никулин — артист талантливый, и успех в этой роли к нему, наверное, придет. Но вот через полгода он вернется на манеж, обогащенный киноработой. К чему же он вернется? К репризам коверного. Но, приобщившись к искусству кино, он, как настоящий художник, может в цирке творчески заскучать. Да и публика теперь потребует большего от знаменитого артиста кино, к тому же заслуженного артиста РСФСР. Вероятно, и Никулину. следует также подумать о создании пантомимы, может быть, равной целому отделению, значительной по мыслям, дающей возможность к созданию настоящего характера. Такая пантомима потребует от артиста напряжения всех его творческих сил и незаурядного мастерства. Конечно, создание таких пантомим — дело трудное. Но то, что трудно, то и интересно. Тем более потому, что это может поднять наш цирк на новую ступень искусства, повысить е-го идейное и художественное существо.

Не надо думать, что, выступая за цирковые пантомимы, я противопоставляю им такие традиционные жанры, традиционные аттракционы, как дрессированные львы или тигры, слоны или леопарды. Наоборот, я и в этой области хочу сделать предложение. Номера с животными, особенно крупными, это прерогатива цирка, здесь у него нет конкурентов. Слонов на сцену не выпустишь. Но если, это так, то почему бы не усилить эту часть циркового зрелища и в ряду других коллективов не создать еще один — зооцирковой? Выступающие в нем артисты должны быть по преимуществу связаны с животными. Это должны быть дрессировщики львов, тигров, гиен, медведей, моржей, собак, кошек, попугаев, страусов, голубей, белок, зайцев; а также наездники, клоуны со свиньями и ослами и прыгуны, совершающие сальто-мортале через лошадей. Я вижу недоуменное пожимание плечами: ведь и так у нас на аренах выступают укротители. Но показать на протяжении одного представления богатство и разнообразие животного мира — это ли не задача цирка?! Конечно, и вне зооколлектива останутся дрессировщики, но это, по-видимому, должны быть очень крупные индивидуальности, представляющие исключительный интерес для публики, такие, как А. Александров, И. Бугримова, В. Запашный или М. Назарова. Но не будет ли зооколлектив однообразен, а это значит — скучен для зрителей? При наличии талантливого режиссера можно добиться того, что ни один номер не будет похож на другой? Да и что общего имеют укротитель тигров, жокей и дрессировщик собак,-хотя все они связаны с животными? Наоборот, этот коллектив, как и всякий творческий организм, должен вести активную работу по разработке и пропаганде новых методов зрелищной демонстрации животных. Притягательная же сила при хорошей постановке дела такого зооцир-ка может быть так велика, что он будет собирать полные амфитеатры дворцов спорта. А летом для такого цирка можно было бы сконструировать шапито так тысяч на десять зрителей. Оно давало бы большие прибыли. Вы представляете себе афишу — сегодня на арене: львы, слоны, тигры, леопарды, медведи, свиньи, собаки, лошади, попугаи, ослы, крокодилы. Кто удержится и не пойдет посмотреть на такое зрелище, и не один, а со своими детьми!

И еще один коллектив — атлетический, включающий в свой состав силовых акробатов, силовых жонглеров, гиревиков, в котором венчать представления будут показательные матчи по классической и вольной борьбе. Цирк — активный агитатор за спорт. Вот идея этого коллектива. Следующее предложение. Известно, какой успех имеет представление «Пароход идет «Анюта». Хотя, честно говоря, и сценарий и постановка далеки от совершенства. Публику привлекает сама идея тематического представления, в которое органически входят различные цирковые номера. Каждый сталкивающийся с такой формой постановки знает, насколько (конечно, при авторской и режиссерской удаче) усиливается идейное и художественное звучание я каждого номера и всего спектакля в целом. В конце концов одно из своеобразий современного советского цирка в том и заключается, что он стремится к тематическим представлениям. Разве не об этом заботятся многочисленные национальные и другие цирковые коллективы? Так почему же не создать ансамбль, ставящий своей целью постановку сюжетных цирковых представлений. Для него следует тщательно отбирать наполнителей, привлечь талантливых драматургов, режиссеров и художников, создать яркий сценарий. Такая труппа могла бы давать каждый год премьеру, ставить представления яркие и своеобразные, может быть, каждый раз включающие новые номера. Разве такой коллектив не обогатит цирковое искусство, не поможет тому, чтобы новая программа не была бы похожа на предыдущую? Конечно, от этого прежде всего выиграет зритель, а ведь это в цирке самое главное.

Следующее предложение. Как правило, в цирке артисты демонстрируют всегда нечто эксцентрическое, удивляющее своей необычностью, мастерством. Еще в тридцатые годы среди самых знаменитых исполнителей аттракционов значился математик Арраго. То, что показывал Арраго, было интересно и в зрелищном и в познавательном планах. Он действительно, развлекая, поучал. Теперь великолепные образцы тренированности памяти и внимания показывает на эстраде М. Куни. Но почему нет таких артистов в цирке? Неужели фокусник, ломающий трость и достающий из нее два носовых платка или манипулирующий с картами, художественно и общественно более значим, чем артист, производящий молниеносные подсчеты, извлечения кубического корня из многозначного числа или запоминающий десятки цифр? Здесь речь идет о цирковых математиках, но и другие исполнители, использующие приемы психологической техники, могут и должны появляться на аренах. Конечно, если они добьются того, что их опыты приобретут зрелищный характер и сами они станут создавать те или иные сценические образы. Цирк в чем-то всегда смыкался с наукой. На его аренах многократно демонстрировались номера, связанные с радио, электроникой, химией и даже биологией. И едва ли стоит порывать с этой традицией. Поэтому если такие номера займут положение аттракционов, то это будет совершенно правильно.

И последнее. На аренах все-таки недостаточно представлена современная техника, соединенная с артистическим .мастерством. Возьмем достаточно примитивный пример. Еще до войны П. Маяцкий создал трек, и на нем выступали акробаты-мотоциклисты. В бешеном ритме демонстрировали они свои трюки на мотоциклах. Но почему сегодня хотя бы не восстановить этот номер? А может быть, улучшить его, довести до степени подлинного циркового аттракциона. Вероятно, это был бы очень современный аттракцион, перекликающийся с парадами и праздниками физкультурников, подлинный аттракцион советского цирка. Вот несколько моих предложений. Иные из них проще выполнить, другие — сложнее. Но я убежден, что и все они вместе и каждое в отдельности будут способствовать развитию советского циркового искусства. Ооэтому-то я и делаю эти предложения. И в конце я снова обращаюсь к Художественному отделу Управления цирками с просьбой их рассмотреть.

Ю. ДМИТРИЕВ

Журнал Советский цирк. Май 1964 г.

оставить комментарий