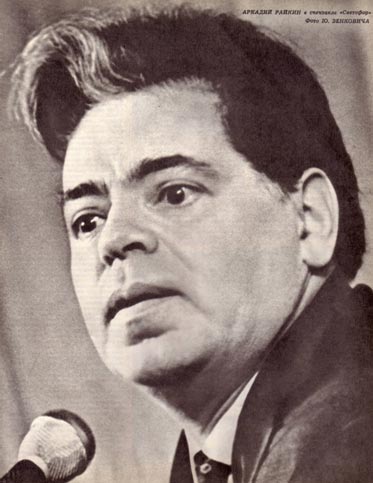

И загорелся светофор

Все, что можно сказать об Аркадии Райкине, уже сказано. Что он большой художник, один из прекраснейших и популярнейших мастеров нашей эстрады.

Все, что можно сказать об Аркадии Райкине, уже сказано. Что он большой художник, один из прекраснейших и популярнейших мастеров нашей эстрады.

Что сотни созданных им сатирических масок остроумны, злы, смешны и неповторимы. Что, услышав по радио его голос, любой оставит свои дела, подойдет поближе к приемнику и прибавит громкость, чтобы не пропустить ни слова, ни интонации. Что уже давно он стал не только фактом нашего искусства, но и частью нашей жизни — неотъемлемой, постоянно присутствующей, И все-таки сказано еще не все. После «Светофора», новой премьеры Ленинградского театра миниатюр под руководством и при участии Аркадия Райкина, о нем нужно сказать то, что еще не говорилось или говорилось мало.

О его способности идти вперед и искать новое. Об умении слушать время. О том, что он остается собой, но не повторяет себя, о самом драгоценном для зрелого художника качестве — способности изменяться.

...И вот заморгали, замигали на сцене светофоры — красный, желтый, зеленый, — вышел Райкин и стал говорить слова, не совсем для него обычные и в не совсем обычном тоне. Слова были не смешные и даже не лирически проникновенные — такие от него мы уже слышали, — а грустные: о светофорах, бесполезно мигающих по ночам, когда нет движения, которое нужно регулировать, о грустной нелепости ночных светофо-ров.0 драгоценном одиночестве, которое так редко дарит человеку большой город — мы всегда в толпе, всегда с людьми — и которое приходит ночью. Эти слова очень шли этому Райкину, ставшему строже и мудрее. Он говорил о вещах, о которых вообще редко говорят на эстраде,— о надежде, без которой человек не может чувствовать себя свободным, об улыбке — спутнике свободы. И слово «свобода» звучало не в житейском, практическом, а в высоком, если хотите, философском смысле.

Если бы этот монолог кто-нибудь написал для Райкина шесть-семь лет назад, он, может быть, тоже исполнил бы его. Но тогда ему было более привычно исполнять, а нам слушать другие монологи — простые и лиричные, а если и с грустью, то легкой и светлой. А сейчас произошло полное слияние артиста с иным по уровню текстом — такое, при котором забываешь, что у монолога есть автор (хотя он, конечно, есть, и наша ему благодарность за точное попадание в характер таланта не Райкина вообще, а именно этого Райкина, Райкина нынешнего года).

И вспомнился термин, который и вообще-то употребляется сейчас редко, а в разговорах об эстраде и вовсе, кажется, не употребляется, — высокая сатира. .Высокая сатира — это когда редко бывает смешно, когда художник обличает человеческие пороки не с улыбкой, а с болью, потому что смешны чаще всего лишь внешние признаки явлений, а корни их вызывают уже не смех, а гнев. Высокая сатира начинается тогда, когда художник умеет увидеть эти корни и показать, рассказать о них. Короче, высокая сатира — это жанр, который сейчас на наших глазах, осваивает находящийся в зените мастерства Райкин; пришел он к этому жанру закономерно и естественно.

Высокая сатира — жанр в значительной степени лирический, в котором личность художника выражает себя непосредственно, жанр, требующий любви к людям, чтобы ненавидеть то в нкх, что мешает им быть людьми. («Добрый человек-сатирик» — так называлась одна из газетных статей Райкина.) И потому в новом райкинском спектакле лирика завяла более заметное место, чем в прежних, а одна из лучших в нем, если не лучшая, — миниатюра не сатирическая, а лирическая. С годами меняется человек, глубже видит мир художник — у Райкина этот процесс шел незаметно для постороннего глаза, исподволь, но вот теперь мы видим, что он все-таки шел, видим первые результаты.

В миниатюре «Участковый врач» он создает лирический образ, равный по силе воздействия его лучшим сатирическим маскам. Идет врач по квартирам, лечит людей. И не только лечит, но и нянчит девочку, мама которой на работе, воюет с нечестными людьми, пытается воспитать хама, доводящего своих подчиненных до сердечных приступов. Идет врач из дома в дом, с трудом взбирается по лестницам без лифтов. Последний пациент — теперь домой, домой, отдохнуть, поспать. Но звонок в дверь, срочный вызов —и с невесть откуда взявшимися силами вышагивает по ступенькам еще одной лестницы герой Райкина, провожаемый аплодисментами. Он почти велик в эту минуту, участковый врач, человек, для которого общественный и нравственный долг неразделимы, — и все-таки мы аплодируем

улыбаясь. Райкин не был бы Райкиным, если бы не дал ему какую-то почти незаметную комическую черточку, от которой его персонаж стал не только человечески значительным, но и близким, родным. Мы часто рассуждаем о проблеме положительного героя на эстраде и все удивляемся, почему это он получается ходульным, трафаретным и неинтересным. Райкин решает эту проблему очень просто: он не забывает, что положительный герой — живой человек, а не памятник человеку.

В «Светофоре» больше нового, чем в любой из райкинских программ последних лет. Нового для Райкина, нового для эстрады вообще. Есть, например, такая миниатюра — он любит ее, а она любит другого, другой любит не ее, а третью, которая тоже любит другого, и так далее... В конце концов круг замыкается на том, с кого он начался. Автор и театр никого не осуждают и не превозносят, просто демонстрируют жизненную ситуацию (сводя ее к схеме и одновременно гиперболизируя, так как это все-таки эстрадная миниатюра, а не психологическая драма), а зрители думают. О чем думают? — вероятно, каждый о своем и по-своему; очень нужна такая эстрада.

Новое художественное качество придает спектаклю и участие в нем группы молодых артистов пантомимы. Они вошли в спектакль органично, став не только фоном, но и одним из компонентов. Многое здесь зависит опять-таки от того лирико-философского элемента, который есть в спектакле и с которым пантомима удачно связывается. Ведь пантомима уже давно перестала быть жанром чисто комическим, давно обрела серьезность — в этом своем серьезном качестве она здесь и используется. Ее включение — пока только первый и не вполне совершенный опыт; надо надеяться, что дальше будет еще лучше и интереснее: почему бы не представить себе, скажем, миниатюру, в которой участвует Райкин (разумеется, разговаривающий) и пантомимисты?

Ну а Райкин-сатирик?

А Райкин-сатирик остался прежним — злым, метким, остроумным. Его исполнительская манера стала строже, скупее, блестки своего мастерства он разбрасывает, может быть, не так обильно, как пять-семь лет назад, но тем выше цена. В этой программе у него четко определена цель, так сказать, мишень — Райкин говорит о хаме. Говорит смешно, но опять-таки серьезно — мы возвращаемся мысленно к началу спектакля, к его первому монологу, к словам о свободе и надежде, и снова смотрим на очередного персонажа райкин-ской галереи хамов и понимаем, что хам — это прежде всего человек несвободный, оттого что сама идея свободы ему недоступна — она ведь предполагает уважение к личности другого человека, а какое тут может быть уважение, если хам и себя-то уважать может только по указанию свыше. А если указаний нет, то он, «как все», «как народ» — есть в спектакле такой персонаж. А вот хам-пропагандист — он одинаково невежественно и с одинаковым нахальством рассуждает о промышленности и сельском хозяйстве, о спорте и художественной самодеятельности. Хам-турист — он уже был в Париже и собирается в Монреаль, но это его не сделало лучше: хам —это не просто малокультурный и невежественный человек (еще, к сожалению, не у всех есть возможность приобщиться к культуре, но далеко не каждого необразованного человека можно назвать хамом), это человек, которого невежество делает агрессивным, если хотите — воинственным, и он, как может, борется со всеми, кто против него, — со всеми нехамами. А Райкин по-прежнему находит для каждого своего персонажа черты, по которым мы узнаем безошибочно его жизненный прототип, по-прежнему демонстрирует свое уже так знакомое и все-таки всегда удивительное мастерство перевоплощения.

Вряд ли есть смысл переходить на привычный рецензентский перечень удач и «отдельных недостатков», поскольку речь идет о том принципиально новом, что есть в новом спектакле Ленинградского театра миниатюр. Разве что об одной сценке — «Директор» — стоит сказать несколько слов, потому что ей отдано много времени в спектакле. Райкин играет в ней директора завода, который должен заниматься кучей дел сразу, причем не прямо, а сложнейшими методами: чтобы достать срочно необходимые детали, ему приходится пускать в ход многоступенчатую систему знакомств по принципу «я тебе — ты мне», устраивать в гостиницу футбольную команду, а в школу фигурного катания чью-то дочку и так далее. Райкин играет директора прекрасно, зал часто смеется, но все это смешно только на первый взгляд, а по сути грустно — умный и энергичный человек вместо своего прямого и нелегкого дела должен заниматься бог знает чем. И сатира тут была бы уместнее мягкого юмора.

И, конечно, необходимо сказать о том, что более высоким стал актерский уровень театра. А об Аркадии Райкине, как выяснилось, сказано еще не все. Его театр создал, пожалуй, наиболее художественно цельную программу за все годы своего существования. Сам он предстал перед нами в облике новом и интересном. Надо полагать, о нем еще не раз придется говорить то, что раньше не говорилось. Взяв с собой все свое, все, за что его любят, он идет дальше.

Ю. СМЕЛКОВ

Журнал Советский цирк. Июнь 1968 г.

оставить комментарий