«Бахчисарайская легенда» — цирковой спектакль

В Московском ордена Ленина цирке состоялось обсуждение программы «Эстафета поколений». В обсуждении приняли активное участие писатели, журналисты, мастера манежа, деятели других видов искусств. С большим обстоятельным раэбором программы выступил доктор искусствоведения Ю. А. Дмитриев. Проанализировав номера первого отделения спектакля, докладчик подробно остановился на «Бахчисарайской легенде».

В Московском ордена Ленина цирке состоялось обсуждение программы «Эстафета поколений». В обсуждении приняли активное участие писатели, журналисты, мастера манежа, деятели других видов искусств. С большим обстоятельным раэбором программы выступил доктор искусствоведения Ю. А. Дмитриев. Проанализировав номера первого отделения спектакля, докладчик подробно остановился на «Бахчисарайской легенде».

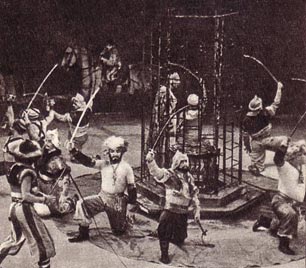

Массовая сцена из цирковой пантомимы «Бахчисарайская легенда»

Он не согласился с мнением рецензента газеты «Советская культура» М. Игнатьевой*, что якобы эта конно-балетная пантомима создана не на почве цирка, Цирк, как убедительно показал Дмитриев, всегда обращался к классике.

* М. Игнатьева, «Эстафета поколений» — «Советская культура», 1964, 2 апреля.

Эта тенденция закономерна, она способствует росту мастерства артистов. Режиссеру, художнику и мастерам манежа удалось средствами цирка создать новаторское произведение. В прениях выступили: известный эстрадный конферансье А. Алексеев, писатель В. Ардов, генерал-майор А. Школьников, заслуженный деятель искусств РСФСР А. Арнольд, артистка цирка Ю. Островинская, спецкор «Известий» М. Долгополов и главный режиссер Московского цирка заслуженный деятель искусств РСФСР М. Местечкин. Все они горячо поддержали докладчика, признали необъективным выступление газеты «Советская культура» о пантомиме «Бахчисарайская легенда». Несколько странным прозвучала на обсуждении выступление аспиранта Московского университета В. Горохова, в недалеком прошлом сотрудника «Советской культуры». Он призывал артистов цирка к «примирению» с этой газетой. Выступивший после него режиссер К. Бобок показал несостоятельность предложения В. Горохова, заявив о том, что принципиальными должны быть не только критики, но и критикуемые, особенно тогда, когда рецензии неверны и написаны без знания дела.

Обсуждению статьи М. Игнатьевой в «Советской культуре» было посвящено специальное заседание художественного совета Ростовского цирка. Его участники видели «Бахчисарайскую легенду» и были возмущены неправильной оценкой этого спектакля газетой «Советская культура». С критикой рецензии М. Игнатьевой и в защиту права мастеров цирка заниматься творческими поисками выступили заслуженная артистка РСФСР Е. Синьковская, заслуженные артисты РСФСР В. Волжанский, В. Довейко, В. Лисин, артисты Е. Бирюков, Р. Касеев, Н. Скалов, И. Александрова, режиссер-инспеитор В. Зимин, главный режиссер цирка Е. Рябчуков и директор цирка Г. Алиев. После появления на страницах газет «Советская культура» и «Вечерняя Москва» статей М. Игнатьевой и В. Кригер * редакция «Советской страды и цирка» получила письма от различных деятелей культуры и любителей циркового искусства — от народного артиста РСФСР Л. Утесова, заслуженной артистки РСФСР Н. Подгорецкой, артиста Брянского облдрамтеатра А. Эстрина и писателя Ю. Чепурина.

* В. Кригер, «Жанром пренебрегать нельзя» — «Вечерняя Москва», 1964, 4 апреля

В их письмах говорится о несправедливой критике пантомимы «Бахчисарайская легенда». Редакция солидарна с мнениями участников обсуждения программы Московского цирка, товарищей, выступавших на заседании Художественного совета Ростовского цирка, и авторов писем в наш журнал. Ниже мы публикуем отдельные выдержки из этих выступлений и писем.

О «СВЯТОТАТСТВЕ» И НЕСПРАВЕДЛИВОЙ КРИТИКЕ

Недавно я побывал в Московском цирке, смотрел «Эстафету поколений». Прекрасная программа. Много в ней нового, молодого, задорного. Но сейчас мне хочется сказать не о представлении, а только об одном его отделении — О конно-балетной пантомиме «Бахчисарайская легенда». Собственно говоря, я и об этом не писал бы, если бы меня не вынудили своими рецензиями М. Игнатьева и В. Кригер. Оба этих автора неодобрительно отнеслись к проделанной артистами и постановщиками работе. И если в статье В. Кригер еще чувствуется некоторая осторожность в обращении с сердцами людей, затративших огромный труд на воплощение этой постановки, то М. Игнатьева в своей рецензии «расправляется» с их сердцами со свойственной ей бесцеремонностью. Критики подчеркивают, что цирк, поставив «Бахчисарайскую легенду», вышел за рамки жанра, извратил классическое наследство, исказил смысл произведения А. Пушкина и музыки Б. Асафьева, словом, совершил чуть ли не художественное преступление.

«И все-таки. Постановка в целом производит сумбурное впечатление прежде всего потому, что перепланировано музыкальное произведение Б. Асафьева, — пишет В. Кригер. — Стоит ли показывать на арене цирка «перепевы» известных балетных спектаклей, «перекраивать» музыку, созданную специально для них?» М. Игнатьева в своих высказываниях более бесцеремонна: «Оркестр под руководством дирижера Б. Осипова лихо расправляется с партитурой, выхватывая подходящие для цирка, а главное, для равноправных участников представления — лошадей — номера балета». И дальне. «Как не почуяствоаали режиссер Н. Зиновьев и балетмейстер И. Курилов, какое святотатство (слово-то какое! Л. У.) подобным образом обращаться с балетной классикой! Так, глядншь и «Ромео и Джульетту» перенесут на манеж». Уважаемые товарищи критики, давайте попробуем разобраться в ваших замечаниях. Вы за чистоту и за бережное отношение к классике. В операх «Хованщина», «Князь Игорь», как вам известно, на сцене появляются лошади и одновременно звучит чудесная музыка. Однако никто до сих пор не сетовал на то, что тут подчеркивается равноправие артистов и коней. «Богохульники» Н. Зиновьев и И. Курилов, совершая «святотатство» в обращении с «балетной классикой» имели перед собой примеры более крупных «еретиков».

Шекспир величайший поэт-драматург написал в числе других две трагедии — «Отелло» и «Ромео и Джульетта». Говорить о гениальности этих произведений не приходится. Что же самое замечательное в них? Конечно, стихи Шекспира. А вот поди же. Взяли и поставили эти два поэтических произведения... в балете. Один зритель, глядя на балерин в «Ромео и Джульетте», иронически заметил: «Такие чудесные стихи Шекспира, а они почему-то молчат». Если в своих суждениях идти по стопам Кригер и Игнатьевой, то выходит, что стихи Шекспира в данном случае читают... ногами! А фраза из статьи В. Кригер: «Стоит ли показывать на арене циркак «перепевы» известных балетных спектаклей, и перекраивать музыку созданную специально для них» — могла после изменения некоторых слов, выглядеть так: «Стоит ли показывать на балетной сцене перепевы известных трагических спектаклей и перекраивать стихи, созданные специально для них, на балетные па?»

Наконец, и это самое главное, «Бахчисарайский фонтан» тоже написан Пушкиным не как либретто для балетного спектакля, и нам неизвестно, как отнесся бы великий поэт к подобному «святотатству». Впрочем, думаю, ему бы понравилось. Ведь нравились же С. Рахманинову паределки для джаза его произведений. Он сам сделал прелюд Поля Уайта. Нет, милые друзья, «Бахчисарайскав легенда» хорошая работа, достойная всяческого поощрения. Это не весело. Ну и что? Разве цирк это только смешно. Это и героично и трогательно, а иногда, если хотите, может быть, и грустно. Ну вот и все. Уж очень вы огорчили и артистов цирка и друзей этого огромного искусства. Будьте осторожны с чужими сердцами. Критика должна помогать трудиться, а в вашей критике артисты цирка этой помощи не почувствовали. А жаль.

Л. УТЕСОВ, народный артист РСФСР

И ЦИРК - ПОЭЗИЯ

Творческий коллектив, осуществивший постановку конной пантомимы «Бахчисарайская легенда», одержал победу, принципально важную для дальнейшего развития советского цирка. Наш цирк давно созрел для осуществления масштабных, впечатляющих спектаклей, посвященных как прошлому, так и настоящему нашей родины, спектаклей, в которых должна присутствовать большая гражданская мысль, утверждаемая средствами циркового искусства. Жизнь стремительно идет вперед. Как бы ни были сильны традиции конного цирка в его чистом виде, они, эти традиции, не могут устоять перед общим ходом жизни. Взяв цирковую лошадь как главнейший элемент конного цирка, олицетворяющую скорость, порывистость, грацию и красоту, постановщики «Бахчисарайской легенды» начали искать поэтический образ своего будущего спектакля именно в лошади. И — нашли! Это дало им возможность (и право!) сделать смелую попытку обогатить цирк поэзией Пушкина и музыкой Асафьева.

Трижды бесшумно, как призрак, как некий сказочный чудо-лебедь появляется на манеже белая лошадь. Каждый выход этой лошади, связывающей Марию с далеким отчим домом, с ее погубленной юностью, растоптанной любовью — огромное достижение дрессировщика Б. Манжелли н постановщиков спектакля. Вот лошадь, неожиданно возникнув из темноты, поднимает веер, нечаянно уроненный Марией, протягивает его девушке и также незаметно исчезает. Вот эта лошадь опускается перед мертвой Марией и, бережно приняв на свой круп ее бездыханное тело, бесшумно уносит его прочь. Вот, наконец, эта же лошадь проносит перед Гиреем легкий газовый шарф Марии — напоминание о призрачности и хрупкости человеческого счастья...

Да простят меня артисты, участники пантомимы, за то, что я так много слов из разговора об их талантливом спектакле уделил лошади. Это вызвано необходимостью доказать, что творческий коллектив во всем спектакле «Бахчисарайская легенда» опирался прежде всего на цирк, на цирковые средства изобразительности. Зарема в порыве ревности, ярости, желания вернуть к себе любовь Гирея, делает акробатические прыжки на скачущей лошади — это цирк! Татары, ворвавшиеся в польское имение, словно стая степных хищников, подчеркивающие свою дикость и необузданность серией цирковых прыжков и каскадов, — это цирк! Джигит, с кинжалом в зубах, демонстрирующий высший класс джигитовки — это цирк! Па-де-де Марии и Вацлава на крупах двух лошадей — это цирк! «Сжигание» Заремы на глазах у зрителей — это тоже цирк!

Цирк, да! Но какой! Неожиданно новый в своей прелести!

В изящных, быстро сменяемых декорациях, облаченный в великолепные яркие костюмы, озаренный поэтическим сюжетом гениального А. Пушкина, осененный впечатляющей музыкой талантливого Б. Асафьева. И после всего этого находятся критики, публично утверждающие, что «Бахчисарайская поэма» вообще не искусство, не цирк, что спектакль этот — кощунство, издевательство над Пушкиным и Асафьевым.

Неправда это!

Нет, цирк не исказил ни Пушкина, ни Асафьева. Он лишь еще раз ответил двум большим художникам своей любовью. Цирк лишний раз приобщил зрителей к их творчеству. Не ругать надо за это, а благодарить! Выбором темы для своего конного пантомимического спектакля, созданием представления, полного настроения и поэзии, привлечением к сложной актерской работе цирковых артистов, постановщики спектакля подтвердили и свое высокое профессиональное мастерство и высокий класс нашего советского цирка в целом.

— Так держать — хочется сказать мастерам манежа, которых мы любим, которыми гордимся. Ну, а хула...

Так ведь ее же знавал и Пушкин, которого кое-кто освистывал за новаторство, знавал горький вкус несправедливых нападок и Борис Асафьев...

Ю. ЧЕПУРИН, писатель

С ПОЗИЦИЙ СНОБИЗМА

Статья Игнатьевой написана с позиции недоброжелательства к цирку. Рецензент не признает за мастерами манежа права называться артистами, она именует нас «циркачами».

Нужно довести до сведения тов. Игнатьевой, что «циркач» — слово обидное для нас. Оно почти ругательно и унизительно: уже давно артисты советского цирка не именуются циркачами. Мы вошли равноправными членами в семью всех работников искусств. Тов. Игнатьевой не следовало бы вспоминать это слово, которое, видимо, по ее мнению, весьма точно определяет наше творческое лицо. Очевидно, этот зпитет, употребляемый критиком из «Советской культуры», является результатом ее снобизма.

Е. СИНЬКОВСКАЯ, заслуженная артистка РСФСР

Е. СИНЬКОВСКАЯ, заслуженная артистка РСФСР

НОВАТОРСКИЙ ПОИСК

Конно-балетная пантомима «Бахчисарайская легенда» — смелый новаторский поиск большого коллектива артистов. Он несомненно удался — силами и средствами цирка раскрыто на арене произведение классики. Артисты сумели ярко и выразительно донести до зрителей лиричность и мужественную суровость поэмы Пушкина. Особенно сильное, захватывающее впечатление производят массовые сцены с участием лошадей — набег татар, бой в конном строю, праздник во дворце Гирея. Удачной режиссерской находкой является также сцена казни Заремы, в которой использован иллюзионный трюк (сожжение женщины]. Заслуженный успех «Бахчисарайской легенды» у зрителей говорит о восстановлении в правах в нашем цирке конной пантомимы. Он требует, чтобы руководство Всесоюзным объединением государственных цирков уделяла еще больше внимания конному жанру.

А. ШКОЛЬНИКОВ, генерал-майор

МЫ ЗА ПОИСКИ

Сопоставляя номера программы «Эстафета поколений» с «Бахчисарайской легендой», тов. Игнатьева призывает нас и голому трюкачеству — только в этом она видит искусство цирка. Между тем секрет успеха советского цирка заключается в том, что мастера манежа отошли от трюкачества, в их работе имеется образное начало, раскрывающее смысл циркового номера. Игнатьева не заметила, что мастерство цирковых артистов в пантомиме «Бахчисарайская легенда» засверкало новыми гранями. Искусство советского цирка зиждется на поисках многообразия содержания и форм. Это наша почва. И поэтому не следует возвращать цирк и старому и прививать ему боязнь в поисках нового.

В. ВОЛЖАНСКИЙ, заслуженный артист РСФСР

ЯРКИЙ, ПРАЗДНИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Надо признаться, что мы, артисты балета, с некоторым недоверием отнеслись к постановке в цирке по мотивам произведения Пушкина и Асафьева конно-балетной пантомимы «Бахчисарайская легенда». И это понятно. Задачи и цели искусства балетного театра и цирка совершенно различны. Цирк показывает обычно отдельные номера различных жанров, не скрепленных единой сюжетной линией, — демонстрируется ловкость, смелость, красота и предельные достижения биомеханических возможностей человеческого тела. В то время как сущность балетного театра — создание идейного спектакля посредством танца, пантомимы, музыки, декораций. «Бахчисарайская легенда», конечно, не балет, но спектакль, основанный на трех элементах: цирковом, балетном и пантомимном. Надо отдать справедливость постановщикам — режиссеру К. Зиновьеву и балетмейстеру И. Курилову, художникам А. Фальковскому и Р. Вайсенберг и артистам цирка — им удалось создать яркий и интересный спектакль.

Н. Зиновьев и И. Курилов проявили себя как весьма изобретательные постановщики, ими хорошо найдены отдельные мизансцены в остроумном сочетании балетного и циркового искусства. Танцы И. Курилова выразительны, эмоциональны, наполнены живым и теплым чувством. Не могу согласиться с критиками М. Игнатьевой и В. Кригер, бросающими упрек цирку за несвойственный ему жанр. Все хорошо, что хорошо сделано, и нет ничего плохого в том, что цирковые артисты расширяют свой творческий диапазон. Перед ними открывается широкая перспектива создания романтических произведений. Возможно, что в этой новаторской постановке заложены основы совершенно нового синтетического искусства.

Невольно возникает мысль, что наши балетные постановки довольно редко радуют зрителей яркими, праздничными спектаклями. Вместе с тем балет все в большей степени заимствует у цирка сложные акробатические поддержки, за которыми иной раз скрывается бедность мысли и отсутствие чувства, и никто его за это не упрекает. А когда цирк взял у балета лучшее из его арсенала, оставаясь на основе своего циркового жанра, это вызвало недовольство и осуждение критиков. Считаю недопустимым тот высокомерно презрительный тон, в котором написаны статьи М. Игнатьевой и В. Кригер. Наши замечательные артисты цирка, самоотверженно работающие и достигшие огромных успехов, за которые им рукоплещет весь мир, заслуживают всяческого уважения.

Н. ПОДГОРЕЦКАЯ, заслуженная артистка РСФСР

Журнал Советский цирк. Май 1964 г.

оставить комментарий