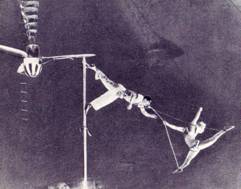

Заслуженные артисты П. Чернега и С. Разумов

Под куполом цирка скрестились лучи прожекторов. Они подчеркивают полумрак зрительного зала.

Под куполом цирка скрестились лучи прожекторов. Они подчеркивают полумрак зрительного зала.

Вращается никелированная металлическая стрела. Будто прирос к ней Степан Разумов, он точно парит над землей.

И вся устремленная к нему в неудержимом порыве, откинув руки назад, мчится в воздухе Полина Чернега. За ее плечами вьется газовый шарф, вся она кажется ожившим волшебным образом Александра Грина — «Бегущей по волнам»...

Ее вольный полет становится все стремительней, четкие тени на стенах цирка тщетно силятся догнать ее.

Прекрасное, захватывающее зрелище!

Сотни раз зрители Москвы и Ленинграда, Куйбышева и Киева, Сталинграда и Ростова-на-Дону, Пекина и Будапешта, Праги и Брюсселя задавали вопросы: Кто они? Когда и как родился этот номер? Что они собираются подарить нам еще?

СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

Небо ясное, яркое. Отражаясь в море, оно придает его спокойной поверхности бирюзовый оттенок. От белоснежных чаек больно глазам. А вдали все отчетливее вырисовывается полоса берега с тонкими жгутами пароходных дымков и полосами улиц на холмах.

Это Одесса — солнечный город.

С любовью всматривается в него боцман Степан Чернега. Много лет плавает он, немало испытал. Был участником Цусимского сражения; после ранения отлеживался в Америке, в госпитале.

Все пути ведут в Рим — говорили в древности, а для него — все румбы в Одессу. Вот и снова дома... В семье три сына, две дочери.

И как всегда после долгой разлуки, примечал боцман Чернега, как быстро растут его хлопцы, как все меньше остается детского в его дочерях.

А сам он? Будто пена морская застыла в волосах. Грустно, моряк, грустно... И пожить, вроде, еще не успел, а уже надо детей учить жизни. А это — далеко не просто. Особенно — с дочерьми.

И когда дошла очередь до Полины, долго думал боцман, соображая, как лучше, разумнее устроить ее жизнь.

— Учи, дочка, иностранные языки,— посоветовал он.— Без них, как я думаю, со временем трудно придется. Не всегда люди воевать будут, скоро все образумятся, дружить станут.

Шло время. В шторм погиб боцман Чернега. Помнила дочь пожелание отца, но пошла своим путем. Решила найти себя в балете. Если вдуматься, это искусство всем понятно, кто бы на каком языке ни говорил...

СЦЕНА ИЛИ МОРЕ!

Евдокия Антоновна не одобряла выбора дочери. «Не рабочее это дело,— говорила она. — С чего танцевать-то? Семья большая, отца нет...».

Два года упорствовала девочка. А потом, когда уже и дома почти смирились, вдруг очутилась она на учебном судне «Лахта». И проплавала целый год. Жила в кубрике, работала наравне со всеми и мечтала стать капитаном дальнего плавания.

Уступила настояниям матери? Вряд ли. Пожалуй, объяснение этому можно отыскать в ее характере. Всегда увлекающаяся, запоем читающая стихи и морские романы, Полина не устояла перед романтикой моря.

Но одни мечтают тихо, перебирают профессии в уме и «примериваются» к ним мысленно. А Полине обязательно нужно испытать все самой и на деле. Только этим можно объяснить и ее возвращение с моря на сцену.

У каждого из нас много советчиков, но далеко не каждый из них сможет сказать точно: кем стать, чтобы по праву отдаться любимому делу, гордиться им.

Не зря и Алексей Максимович советовал молодым: «Слушай всех, а решай сам!..»

Однажды с ней познакомился ростовский парень Степан Разумов. Коренной житель Дона, артист цирка.

— Идемте ко мне в труппу, — предложил он. — Будете гимнасткой, акробаткой...

Вспомнила Полина свое увлечение цирком в детстве. До сих пор в памяти танцы на проволоке, Розетти, сатирики-клоуны Бим-Бом. А особенно нравились ей воздушные номера. Говоря по чести, если бы в Одессе существовало цирковое училище, то она, не задумываясь, поступила бы в него.

Но теперь...

— Ну что ж, — сказал Разумов, — подумайте, а потом спишемся.

ЦИРК ВО ДВОРЕ

Степану было всего десять лет, когда он лишился отца. Мать, Антонина Степановна, одна воспитала четырнадцать детей. Такая семья — это «богатство бедных», так говорили раньше. И если бы не Советская власть, трудно сказать, как сложилась бы судьба семьи Разумовых.

Перепробовав несколько специальностей, Степан остановился на профессии токаря. Все шло хорошо. Работал на заводе «Красный Аксай», получил шестой разряд и считал свою жизнь определившейся.

Оказалось далеко не так...

В свободное время Степан самозабвенно занимался спортом: легкая атлетика, турник, кольца. В спортивном обществе водников его считали многообещающим.

Напротив дома Разумовых располагался тогда цирк Машонкина, и Антонина Степановна сдавала комнаты артистам. Степан быстро находил с ними общий язык, откровенно восхищался их работой, а на представления, конечно, ходил по контрамаркам.

Трюк «шпагат» на зубнике во вращении «Пропеллер в пике»

Передний бланш на зубнике во вращении

Трюк «носки в носки»

Задний бланш на одной руке

Потом по доброй воле стал помогать на манеже жонглеру, а за кулисами ухаживал за лошадьми Али-Бека Кантемирова.

Некоторое время спустя у себя во дворе Степан установил два турника, устроил трапецию, привлек «к делу» товарищей и стал репетировать цирковые номера.

Нужно сказать, что все артисты, жившие в доме Разумовых, сразу отнеслись к занятиям Степана сочувственно. Ведь многие из них начинали свой путь так же и теперь наблюдали за ним с профессиональным интересом.

В 1928 году актер М. Д. Подчерников, руководивший номером «Воздушный полет», уговорил юношу пойти к нему в труппу.

Первые шаги Разумова на трудной дороге артиста цирка начались неудачно. Как-то, падая в сетку, он угодил в самый край, его выбросило на барьер, и Степан сломал руку...

Из труппы Кремо он ушел, но, выздоровев, продолжал работу, и на этот раз один. Подобрал партнеров-турнистов и меньше чем за год подготовил номер.

Конечно, номер потом варьировался, усложнялся, но в памяти старшего поколения наших зрителей осталась до сих пор блестящая работа шестерых ростовчан на четырех турниках.

Но Разумов уже мечтал создать воздушный парный номер. После того как труппа распалась, Степан принялся за поиски партнерши. Они и привели его в Одесское хореографическое училище...

ВОЗДУХ!

Летом 1937 года у подножия Машука, в Пятигорске, как всегда, было многолюдно. В центре уютного города высится брезентовый купол цирка-шапито, У кассы очередь курортников. Многих привлекла сюда реклама, сообщавшая о новом номере: «Воздушная торпеда». Никто не подозревал, что этот номер новый не только для зрителей, но и для самих исполнителей.

Ведь именно тогда в Пятигорске Полина и Степан получили свое первое «воздушное крещение».

До этого номер репетировали, как правило, на небольшой высоте —2,5—3 м и на неподвижном аппарате, теперь же артистам предстояло работать под куполом на вращающейся торпеде!

Очень волновалась Полина. «Не оторвусь ли от аппарата?» — пугала ее страшная мысль. Не боязнь случайного падения, а страх оконфузиться перед зрителем заставлял дрожать как в лихорадке.

Разумов понимал, что решит дело только личный опыт. Так и вышло. С первыми звуками музыки к Полине вернулась уверенность, а когда аппарат стал вращаться, люди, сидящие внизу, слились в пеструю ленту, и зритель стал «не так страшен». Все трюки были выполнены отлично.

Так у Полины началась жизнь артистки цирка. Две отличительные черты были в этой ее жизни. Ежедневные репетиции — настойчивое совершенствование каждого трюка, каким бы легким он ни казался на первый взгляд. Здесь она и сейчас проявляет незаурядную настойчивость и силу воли. Врожденное бесстрашие, угаданное в ней Разумовым, изящество, счастливо сочетались с безграничной любовью к своей профессии и глубочайшим уважением к людям, для которых она так неутомимо стала готовить каждое свое выступление.

Вторая черта Полины — она активная общественница. В том же 1937 году она вступила в комсомол и в следующем сезоне, в Свердловске, была одним из организаторов и секретарем первой в цирке комсомольской группы.

Забегая вперед, скажем, что в 1950 году Полина Чернега вступила в КПСС. Она стала членом ЦК Союза работников культуры и, где бы ни работала, неизменно вовлекала молодежь в комсомол, участвовала в стенной печати и многих массовых мероприятиях.

«ПРОПЕЛЛЕР В ПИКЕ»

Номер «Воздушная торпеда» просуществовал до 1942 года. Но Степан стремился к новому, еще неизведанному.

Новое родилось в Сталинграде, при самом активном участии директора цирка Г. А. Алиева.

Решено было назвать номер «Пропеллер в пике».

Творческую часть плана разработали до деталей, и за работу взялся всезнающий Леонтий Федорович Гришин, старший униформист, он же шапитмейстер и механик-самоучка.

С разрешения командования их допустили на трофейный двор. Там они облюбовали целый воздушный трехлопастный винт от разбитого «Мессершмидта» и приволокли его в цирк. Здесь ловкие руки Гришина дали ему вторую жизнь. Уже не смерть и разрушения людям несли эти звонкие металлические лопасти...

В ступицу винта вставили ось электромотора. К концу одной лопасти приварили шарнир, на котором укрепили длинный металлический шест — «бамбук». На бамбуке две петли: нижняя для Чернеги, верхняя для Разумова.

Под куполом цирка винт вращался со скоростью 45 оборотов в минуту. Возникающая при этом центробежная сила отклоняла бамбук на 60 градусов от вертикали...

После упорных репетиций один из изящнейших в стране воздушных полетов был готов. Зрители встретили овацией эту блестящую выдумку.

Разумов и Чернега увезли свой номер в Москву и там, на Всесоюзном смотре циркового искусства, получили первую премию.

«ПОЛЕТ НА СТРЕЛЕ»

Этот номер известен сейчас всем зрителям, и нет нужды подробно описывать его. Задумал его Степан Андреевич Разумов в 1946 году. Аппаратуру готовили в г. Иванове, там же и репетировали. На третьем Всесоюзном смотре циркового искусства Чернега и Разумов заняли первое место и получили диплом первой степени.

Номер также варьировался и усложнялся. К XX съезду КПСС смелые артисты внесли в свою работу новый для цирка трюк: имитация падения с колец на вращении с штрабатами.

Штрабат—это обычная прочная веревка, особым образом сложенная и прикрепленная одним концом к руке Разумова, а другим — к руке Чернеги. Таких веревок, разумеется, две. Во время работы на кольцах они нисколько не мешают и почти незаметны для зрителей.

Арабеск в поясе

Артисты первыми начали работать на подъемном кране

Во время же «срыва с колец» и падения Чернеги штрабаты разматываются на всю длину и артистка повисает в каком-нибудь метре над головами зрителей.

Трюк очень эффектный и трудный. Ведь штрабаты совсем не имеют резиновой, пружинной или какой-либо другой амортизации...

Наш весьма короткий рассказ о заслуженных артистах РСФСР Чернеге и Разумове подходит к концу. И все же в нем недостает еще двух глав, к которым мы и перейдем.

«ОСОБЫЕ СЛУЧАИ В ПОЛЕТЕ»...

Так летчики называют любое неприятное происшествие в воздухе. В особых наставлениях и инструкциях предусматривается поведение экипажа в крайних случаях. У «полетчиков» цирка пока нет таких обобщающих инструкций, хотя «особых случаев» больше, чем этого хотелось.

Поэтому неплохо вписать хоть несколько строк в будущее «Наставление по производству полетов под куполом цирка». С этой целью опишем всего несколько эпизодов...

...Ленинград, Начало 1946 года. Объявлен номер: «Пропеллер в пике». Артисты появляются из-за форганга и раскланиваются. Под куполом оглушительно лопается лампа в 2000 в.

— Плохое предзнаменование, — бурчит Разумов.

— Идите к черту! — тихо, с любезной улыбкой отвечает ему инспектор манежа Балановский.

Минуту спустя высоко над манежем Разумов повисает вниз головой на «бамбуке», пропеллер вращается, и Чернега начинает исполнять второй трюк.

Кр-рах! Металлическая труба «бамбук» обламывается у ноги Разумова, и с высоты 22 м Чернега летит вниз!

Инстинктивно выбросив вперед правую руку, Степан Андреевич попадает большим пальцем внутрь трубы и указательным снаружи. Всего два пальца с нечеловеческим усилием ухватили трубу с партнершей. Удержать невозможно! Но падение как бы «затормозилось» на долю секунды. И уже левая рука пришла на помощь правой, ухватила уцелевший конец бамбука.

Полина была спасена!

Цирк оцепенел. Растерялись не только зрители, но и ассистент. Аппарат все еще вращается, свет погашен, лучи прожекторов бьют в глаза Полине. Кто-то первый должен подать пример спокойствия.

— Выключите мотор, — четко прозвучал голос Разумова. — Дайте полный свет...

А у самого в голове «план» их падения: сейчас, вероятно, сорвется и он сам. Тогда трубу надо поставить вертикально, чтобы смягчить удар для Полины. Пошла третья минута...

— У меня затекают глаза, — жалуется Полина.

— Дайте лестницу! — быстро говорит Разумов, радуясь, что оставшийся «огрызок», прикрепленный к пропеллеру, пока цел.

Еще минута — и Полина уже на лестнице. Теперь надо выкручиваться самому. Сбросил обломившийся «бамбук» и ухватился за край лопасти винта. Лопасть скользкая от испарений, конец ее, точно пила: истерт лонжами. Теперь эти зубцы впиваются в ладони.

Подвели лестницу и... скоро под ногами покачивающийся манеж. Именно так и кажется: ты стоишь твердо, а земля под тобой — словно качели.

Цирк восторженно загудел, и все ринулись за кулисы...

Причину аварии установили быстро: коррозия изнутри разъела дюралюминиевую трубу. Печальный опыт подсказал, как быть: в новую трубу пропустили предохранительный металлический трос.

Просто? Да, очень! Но ведь до этого случая никому в голову не пришла эта мысль; надо полагать оттого, что уж очень она проста...

...1949 год. Днепропетровск. «Полет на стреле». Цирк-шапито. Радиус вращения сокращен, и все же опорные столбы мелькают совсем рядом.

Лонжи не взяли. Почему? Кто его знает... Полина исполняет очередной трюк. Вдруг судорога сводит ее ногу, и она выскальзывает из рук партнера. Чудом удается Разумову ухватить ее за пуант, сперва одной рукой, а потом — другой.

Счастье еще, что это произошло между столбами!

...1956 год. Пекин. Зимний Дворец спорта. 7500 зрителей. Высота, на которой теперь работали Чернега и Разумов, была 35 м. Пришлось делать новые штрабаты. Но толщину веревок оставили прежней. Только удлинили до 28 м.

Два месяца все шло нормально. Но работать было, конечно, труднее. Ведь если раньше Полина «не заходила» на штрабатах дальше второго ряда, то теперь она повисала над восьмым. А приземляться приходилось уже не в манеже, а на свободной крохотной площадке метрах в семи от форганга. Расчет требовался точный, «авиационный».

И вот, как на зло, на заключительном концерте лопнул один штрабат, и Чернега волчком завертелась на другом.

Снова помогли товарищи и поймали ее на третьем круге. Оставшийся целым штрабат держался всего на двух-трех жилках!

Вывод? Даже в самых «простейших» случаях необходимо советоваться со специалистами, а всю свою аппаратуру подвергать хотя бы самым основным лабораторным исследованиям. Надо использовать в работе не только личную технику, но и технику вообще.

...1957 год. Будапешт. Зимний цирк. Стрела вращается как обычно. Разумов держит в зубах кольца, на кольцах Полина сделала «шпагат» и вращается.

Вдруг от купола отрывается большущая электрическая лампа и ее шнур опутывает стрелу. Ритмичное вращение нарушено.

Кольца вырвались из зубов, но Разумов подхватывает их руками.

— Выключить мотор, — командует он. — Спуск...

И тут короткое замыкание! Тело Разумова под электрическим током. Он весь в конвульсиях, но держит свою партнершу. До нее ток не доходит.

Стрелу спустили до 12 метров. Дальше не идет — мешает провод и предохранительный трос лампы.

— Спокойно! — командует Разумов. Внизу уже собрались товарищи: Шедловские, Довейко, Егоров, Херц и зарубежные коллеги. Они приняли на свои дружные руки Полину.

— Теперь пассируйте меня!

Повис на руках и спрыгнул на манеж с десятиметровой высоты. Антракт. А второе отделение открыли... Чернега и Разумов. Отработали блестяще и без происшествий. Уже утренние газеты сообщали о мужестве и стойкости советских артистов.

А вывод? Это уже слово к инженерам и техникам. Необходимо определенные электроточки оборудовать аварийными автоматическими выключателями. Это, вообще говоря, очень несложное дело. И еще: необходимо разработать некоторые вспомогательные устройства, с помощью которых можно быстро прийти на помощь «полетчикам» с земли; не говоря уже о более регулярном контроле крепления всего электросветового оборудования.

В Китайской Народной Республике во время гастролей

Наконец, еще одно... Вы обратили внимание, что ассистент и все, кто находится внизу, теряются от волнения и неожиданности даже больше тех, кому угрожает непосредственная опасность.

Есть ли выход из этого положения? Есть! Аппаратуру номеров, связанных с использованием техники, надо оборудовать добавочным маленьким пультом управления (или даже пультами!), чтобы артист в отдельных случаях мог сам включать и выключать мотор, агрегаты или общее питание электроэнергией. Здесь следует смелее использовать опыт различных областей техники, и особенно автоматики и телеуправления...

ЧТО ЕЩЕ!

На этот раз воображение Разумова покорил... вертолет. Фантазия рисовала ему заманчивую картину свободного полета вертолета под куполом цирка, а под вертолетом работает Чернега.

Познакомился с известным главным конструктором вертолетов М. Милем и ныне покойным академиком Б. Юрьевым. Поделился замыслами. Но вертолетчики разочаровали неугомонного артиста: в цирке будет стоять адский грохот, и зрители разбегутся. Кроме того, воздушный винт вертолета отбрасывает вниз такую мощную струю, что на манеже не останется ни одной песчинки.

— Вот на стадионе это, пожалуй, возможно! — сказали они.

Все же и здесь Разумов нашел выход. Оставив в резерве вариант использования вертолета над стадионом, Степан Андреевич загорелся другим проектом.

Вертолетчики познакомили его с Иваном Николаевичем Виноградовым, разрабатывающим орнитоптеры, то есть летательные аппараты с машущими крыльями.

Виноградов охотно откликнулся на призыв Разумова и обещал даже помочь распределить заказы на изготовление аппаратуры.

Мы не будем сейчас описывать детали задуманного номера, потому что заявка Разумова уже принята, и мы от всей души желаем артистам успеха и в полете на орнитоптере.

Новый номер явится не только блестящим зрелищем, но и пропагандой еще одного типа летательного аппарата, пока еще не разработанного до конца, но имеющего перспективу.

Использование в цирке авиационной техники будущего — что может быть заманчивее!

Хотелось бы, чтоб это удалось осуществить в этом же году!

П. АМАТУНИ

Журнал «Советский цирк» апрель 1959