У истоков жанра

Канатоходцы — представители старейшей на земле профессии. Родина искусства канатоходцев — Древний Китай. До наших дней дошли многочисленные памятники первобытного китайского общества — стихи и песни, в которых упоминаются канатоходцы.

Имеются и другие более наглядные свидетельства — рельефы на камнях. Их находили во многих провинциях Китая. На этих рельефах сохранились изображения канатоходцев еще Ханьского периода.

А недавно газета «Дружба» напечатала сообщение о том, что в 1953 году в селе Бэйцзай уезда Инань при раскопках была обнаружена под землей каменная усыпальница. В ней было найдено сорок два рельефа. На одном из них, в центре, изображена группа юношей-канатоходцев, выполняющих замысловатые трюки.

Из других источников известно, что само зарождение искусства канатоходцев имеет еще более глубокие корни. Оно относится к тем временам, когда китайские ремесленники, те, что научились плести из джута канаты, для того чтобы проверить их прочность, натягивали канаты, вставали на них ногами и делали подскоки. Со временем это переросло в своеобразную игру: кто дольше, не держась, устоит на канате. А отсюда — уже один шаг к искусству канатоходца.

Из Китая эта профессия разнеслась по всей земле. Французский историк Фруассар (1337—1410) описывает выступление канатоходца в 1385 году в Париже по случаю бракосочетания Карла VI.

Стратт в книге «Спорт в древние времена» рассказывает о канатоходце на наклонном канате, наиболее распространенном в XVI—XVII веках: «...он натянул канат от вершины башни Павла до земли. Лег на канат грудью, опустив по обе стороны руки и ноги и, как свидетельствует очевидец, скатился вниз, как будто был стрелой, выпущенной из лука». На гравюре знаменитого Хогарта «Ярмарка в Саутвэрке» изображен прославленный канатоходец XVII века Кэдмэн — «бескрылая птица», прозванный так за свои смелые полеты на канате. Кэдмэн прикреплял к груди дощечку с желобком и «во время спуска успевал поражать мишень выстрелом из пистолета».

Каждая страна выдвинула какую-нибудь яркую фигуру «канатного мастера». В Англии это — Чарлз Кларк, о котором историк западно-европейского цирка Сальторино писал, что «высоты его искусства достиг только бразильянец Иоанн Сойседо»; в Германии — Вильгельм Кольтер, «властитель сердец немецкого народа»; во Франции — мадам Саки, «кумир парижан», без участия которой не проходил во Франции той поры ни один праздник, ни одно торжество.

Особое место в этой плеяде кумиров принадлежит Блондену — «человеку Ниагары», чье имя в конце прошлого столетия было известно в любом конце земли. О Блондене написано столько, сколько вряд ли о каком другом артисте той поры. «Но такая всемирная известность, — замечает Сальторино, — могла возникнуть и процветать только благодаря американской рекламе».

Родоначальник большой цирковой династии Блонден оставил после себя интересные мемуары — своеобразную хрестоматию канатоходца.

Имен много. Я упомянул только самые выдающиеся. По описанию нам известны характер трюков и рекорды этих канатоходцев. Но вряд ли будет преувеличением, если сказать, что среди мировых имен по праву одно из первых мест принадлежит русскому канатоходцу Федору Молодцову.

Материалов о нем сохранилось до обидного мало. Что говорить, когда до сих пор еще не обнаружено сколько-нибудь приличного портрета Молодцова.

«Канатоходцем, как и поэтом, нужно родиться», — замечает Блонден на страницах упомянутых мемуаров. Молодцов был прирожденным канатоходцем. Об этом рассказывают и старые артисты, знавшие его лично, об этом же говорят и те удивительные трюки, которые он неоднократно демонстрировал перед искушенным зарубежным зрителем.

Самобытен уже сам по себе один из «выходов» Молодцова.

...Артист появлялся на канатном мостике не в светлом трико, как обычно, а в поддевке, густо расклешенной книзу, на голове — бобровая шапка, ноги в сапогах с калошами. Покуражась несколько, бородач пускался в путь по канату, на огромной высоте, без всякого балансного шеста. Внезапно где-то на середине у него срывалась нога. Зрители замирали. Каким-то чудом человек удерживал равновесие и под вздох облегчения почтеннейшей публики, широко улыбаясь, сбрасывал сверху шапку и бороду, потом летели вниз шуба, брюки, галоши. Но, перед тем как сбросить сапоги, он еще раз лихо, с молодецкой удалью, пробегал вперед и назад по канату.

— Гляди, сапоги-то с каблучищами, — подталкивал соседа локтем пораженный зритель.

Только абсолютная уверенность в себе, высокая профессиональность и удивительная отвага — национальная черта русского характера — позволяли Молодцову пользоваться таким рискованным приемом.

А чего стоит хотя бы такой трюк.

Передвигаясь по канату, артист балансировал на голове самовар, из которого при раздувании летели искры и валил пар. И это еще не все: на себе он держал полный чайный сервиз. На середине каната артист наливал чашку чая и приглашал любого из публики прийти и составить ему компанию. А если добавить, что артист включал в свои бенефисы хождение по канату на... коньках и ходулях (трюки, упоминание о которых я не встречал

нигде), что там, в вышине на канате, танцевал лезгинку, мазурку, канкан и казачка с присядкой, то перед нами начнет вырисовываться облик этого незаурядного артиста русского цирка начала нашего столетия. Умер Молодцов в 1919 году в Угличе.

Недавно я встретился с его сыном — актером Тульского театра драмы. Федор Федорович интересно рассказывал об отце, с которым юношей выступал на канате.

«Когда меня забрали в солдаты, — вспоминает Федор Федорович, — отец договорился выступать в Риге, в саду. И так случилось, что антрепренеры обманули его. Мне неизвестны подробности, но я слишком хорошо знаю, как эти господа обставляли нашего брата, артиста. Короче говоря, отцу пришлось заложить все: и реквизит и одежду, какая была, чтобы выбраться оттуда.

А вот что произошло в Петербурге, — продолжает Федор Федорович. — У Разъезжей был увеселительный сад. Отца пригласили выступать там. По договору купец

Французский канатоходец Блонден

Васильев должен был поставить столбы 20 саженей высоты, а он взял да и врыл один гнилой столб. Во время представления, когда отец находился на канате, боковая растяжка случайно соприкоснулась с оголенным электропроводом (все ведь делали кое-как), получилось короткое замыкание. Трос пережгло. Гнилой столб стал валиться. Отец сорвался вниз. В результате — перелом двух ребер, несколько трещин, сотрясение мозга. Год пролежал в больнице. Хорошо, друзья не оставили в беде. Петр Невский, гармонист был такой известный, собрал по подписному листу деньги — это нас кое-как поддержало. Вот так оно и было», — закончил свой рассказ Федор Федорович.

«Русское чудо», — писали о Молодцове лондонские газеты, когда он совершил сенсационный переход через Темзу. Позднее, в Финляндии, он перешел через бешеный водопад Иматру, шум которого слышен за десять верст.

«Федор Молодцов своей отвагой и мастерством превзошел прославленного, стяжавшего мировую известность иностранца Блондена», — свидетельствует известный музыкальный клоун И. Радунский (Вим-Бом), неоднократно выступавший вместе с ним.

Теперь вернемся к вопросу о том своеобразии, которое уже тогда резко отличало выступление Тарасовых от зарубежных представителей этого жанра. Молодой инженер, ленинградец Павел Тарасов, человек, страстно влюбленный в цирк, словно эстафету, принял у старого цирка все лучшее, что было накоплено его прославленными мастерами. Наследуя высокое молодцовское умельство, его удаль и русскую смекалку, Тарасов сумел не только сохранить это богатство, но и приумножить его. Вместе со своими друзьями, молодыми рабочими, как и он увлеченными цирком, Тарасов стал упорно овладевать искусством хождения по канату.

На первых порах у любителей-канатоходцев не было ни настоящего умения, ни опыта. Зато в избытке обладали они настойчивостью и спортивной закалкой.

В спортзале небольшого рабочего клуба на Малой Охте рождался номер, который в дальнейшем по справедливости занял одно из первых мест в ряду лучших номеров молодого советского цирка.

В чем же выражался новый стиль эквилибристики? Он слагался из многих черт. Собранные вместе, они выливались в этом номере во что-то очень современное, созвучное духу и характеру советской эпохи.

Прежде всего, сам облик молодых артистов. Когда они появлялись на манеже в светлых спортивных костюмах, подтянутые, с жизнерадостными улыбками это сразу же располагало к ним зрительный зал.

Своеобразным было начало. Стремительные — одна живее другой — перебежки по канату придавали номеру будоражаще-динамичный характер.

Тарасов прекрасно учел психологию зрительского восприятия: после жирной порции смеха — эмоциональнее воздействует что-то печальное, вслед за суровым эпизодом — тихое, спокойное раздумье...

Так и здесь: галопирующая динамика неожиданно сменялась элегией. С мостика на канат выходила Зинаида Тарасова. Застенчивая женственность вместе с каким-то особенным внутренним благородством делали ее безусловным украшением этого номера.

Под звуки тихой нежной мелодии медленно двигалась она по канату в большом мешке с завязанными глазами. Это не было новым. Но то как «проход в мешке» компоновался со всем номером, и то, как сдержанно, без нагнетания страха подавался он, придавало этому трюку некую романтическую окраску.

И все-таки секрет успеха номера канатоходцев Тарасовых был в самом Павле Тарасове, в его удивительном сценическом обаянии.

Ладно скроенный, феноменально сильный и в то же время сноровистый, с лукавыми искорками в глазах и широкой добродушной улыбкой, он очень скоро оказывался центром внимания всей публики. В нем была какая-то приятная прос тота и ощутимая доступность. Зрителям он казался, если можно так выразиться, «свойским парнем».

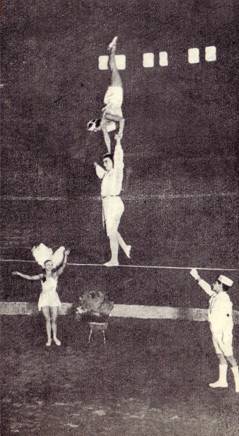

Как «нижний» он обладал отлично развитым чутьем. Это позволяло ему свободно переносить по канату своих партнеров в сложных акробатических трюках: «одна рука на голове», «голова в голову».

Впервые в номере Тарасовых увидел я использование балансового шеста как коромысла. Это было новинкой. Если не ошибаюсь, — изобретением самого Тарасова.

...Двое его партнеров располагались на укрепленных по концам «коромысла» маленьких трапециях. Тарасов приседал и мускульным усилием отжимал себе на плечи это живое коромысло. На него взбирался еще один партнер. И вот неторопливо, с осторожностью нес он по канату свою нелегкую ношу, которую многим и на земле-то с места не сдвинуть. И зритель полностью ощущал и рискованность этого перехода, и недюжинную силу Тарасова, и его высокое, не каждому данное чувство баланса. Как и Молодцов, Павел Тарасов родился канатоходцем.

Если прибавить, что весь номер отличался высокой исполнительской культурой, отличным вкусом и жизнерадостностью, то все это вместе взятое и может послужить ответом на поставленный мной вопрос.

Снова о „мертвой точке"

Каждый день четыре-пять часов я продолжал вести упорную схватку со строптивой проволокой. Все шло хорошо до той секунды, пока я не пытался повернуть голову. Это был единственный пункт наших разногласий.

Я срывался и снова вставал на трехмиллиметровый трос, как на горло сказочной гидры. Ее строптивому характеру противостояло мое упорство. И все же чаще всего победа была на ее стороне.

Я начал серьезно подумывать: «Раз этот поворот головы никак не делается, значит, он просто неисполним. И гипофиз тут ни при чем». Все шло к тому, чтобы я отказался от безуспешных попыток. Но тогда нужно было отказаться и от номера, который я «выстрадал».

Я стал думать: а не создать ли мне номер, в котором бы я без затей мог демонстрировать свои трюки, ну, хотя бы в таком плане, как Ульяни. Как раз в то время артист приехал из-за границы и выступал в стилизованном русском костюме на арене Московского цирка. Ульяни был приличным жонглером на «слэк-роуп», как по-английски называется свободно висящая проволока. Успех Ульяни имел большой. Ему очень шел костюм «доброго молодца». Довольно бойко проделывал он целый ряд технически сложных жонглерских трюков на проволоке. Кто-то из артистов сказал мне, что настоящее имя Ульяни — Вилли Пачинский, что он из наших эмигрантов. Раньше с мальчишеских лет выступал в русских провинциальных цирках под именем Виллиус.

А можно было поступить иначе. Регулярно просматривая немецкий цирковой журнал «Дас программ», я видел много рекламных снимков «слэк-роуп». Две девушки держат в зубах конец проволоки, на которой работает эквилибрист.

«Возьму двух самых красивых девушек, — размышлял я, — натренирую их держать в зубах трос и буду показывать свои трюки. Чего же лучше».

Но тут я вспомнил «Трех Гендель». Этих австрийских артистов видел я тогда же в «Аквариуме». Я вспоминал неестественно вытянутые девичьи шеи, на которых при каждом шаге их партнера неприятно натягивались жилы. В этом было что-то унизительное и жалкое.

Артисты Розетти

«Нет, ты не должен отступать от своего замысла», — внушал я себе.

И я продолжал снова и снова этот неравный поединок с «мертвой точкой».

На Пятой улице Ямского поля

Формирование художественного вкуса — сложный, а нередко и противоречивый процесс. В студенческие годы на формирование моего художественного вкуса влияло многое: и эстетическая красота номера Волгиных, и тонкий комизм Дмитрия Маслюкова, и прозрачная буффонада Эйжена, и жизнерадостное искусство Тарасовых. А еще раньше — выступления Шуретты и Жоржа Розетта. Лирическое обаяние этой прелестной пары, легкой и грациозной, работающей на проволоке как бы играючи, напевая, произвело на меня огромное впечатление. Пожалуй, это и определило мой выбор жанра.

Сюда можно прибавить походы в театры, музеи, чтение книг. Книги! Я проглатывал их без разбора и счета. И вскоре понял: если не будет заведена какая-то система, ни к чему хорошему это не приведет. Начался период сбора материалов по цирку. Он велся по трем разделам: история, - все виды эквилибра на проволоке и клоунада (она меня интересовала наравне с проволокой). Хотелось знать о своем ремесле как можно больше.

Ну и, конечно, наши споры. В те годы они велись непрерывно. Споров было много, тема — одна: цирк. Каких только сторон цирковой жизни мы ни касались: нужны ли нашему новому цирку фрак и страусовые перья? буффонада или сатира? каким должен быть новый цирк?..

Но самые жаркие споры в стенах нашего маленького цирка на Пятой улице Ямского поля разгорались вокруг вопроса: демонстрационный номер или сюжетная сценка?

«Демонстрационными» мы называли номера, где без всяких затей один за другим демонстрируются трюки.

— Кого теперь удивишь этим! — нападали противники «голой демонстрации».

— А кто видел эти ваши сценки?!

— Это новая форма. Со временем к этому придут все артисты цирка, — с горячностью, свойственной юности, возражали сторонники сценок.

— Какая там форма! Нет трюков, вот и хотите спрятаться за «игру».

— Без трюков не сделаешь хорошей сценки, а играть на манеже нужно уметь.

В старом цирке умели. Тогда каждый был обязан участвовать в пантомимах.

— Рассказывайте! Трюк, вот на чем держится цирк.

—Это же старо: сделал трюк — поклон, еще трюк — еще поклон: «Похлопайте нам, ради бога». Нужны новые формы!

И тут спорщики принимались доказывать друг другу, что новое будет в новой аппаратуре, в новых рекордных трюках.

— А «подача номера останется «времен Очакова»? Да?! — горячились ратующие за сценки...

Словом, стороны, как говорится, оставались при своих мнениях.

В пылу полемического запала мне казалось: единственный путь — сюжетные сценки. Они — и ничто другое — будущее цирка. Придет время, говорил я себе, и все остальные это поймут...

Вместе с К. Зайцевым мы были одними из самых ярых поборников сюжетных сценок. Постоянно шушукаясь, мы выглядели, наверное, заговорщиками или, по крайней мере, людьми со странностями.

В этот период Зайцев увлекался турником. Во время летней предвыпускной производственной практики он помимо клоунады выступал в студенческом номере турнистов эксцентриком. Репризы свои Зайцев проводил в мягкой манере, без комикования и грубостей. Зрители принимали его тепло. К выпуску он придумал для себя и своей партнерши В. Малиновской театрализованный скетч на турнике. Незамысловатый сюжет его развивался где-то на морском берегу. Турник должен изображать пляжную будку от солнца, покрытую тентом.

Технические трюки были тщательно обдуманы и оправданы «сквозным действием». Вырисовались образы: она — милая, женственная, по-озорному лукавая пляжница, девушка, знающая себе цену. Он — незадачливый близорукий поклонник... «Знакомство на пляже» — так назвал Зайцев свою сценку.

Вспоминаю, что меня к мысли о сценках привели довольно извилистые дороги. Уже в то время я серьезно увлекался творчеством Чаплина. Но я никогда не позволил бы себе копировать его. Единственное, что я позаимствовал у него — тросточка. У нее были огромные возможности.

В том замысле, который складывался у меня, тросточка с загнутой ручкой была просто необходима.

В последний год занятий наша маленькая группа класса клоунады увлеклась мимическими этюдами. Мы делали целые мимические сценки и настойчиво тренировали себя в сложном искусстве «игры с несуществующими предметами». Мы знали сценки итальянских мимов — предшественников народной комедии, познакомились с творчеством древнеармянских мимов-гусанов. Многое знали о Гаспаре Дебюро — знаменитом французском миме, который целых полвека являлся душой парижского «Театра канатоходцев». Это был волшебник, который умел, не произнося ни единого слова, сказать обо всем. Проволока для Дебюро была одним из выразительных средств в создании его знаменитых арлекинад.

«Значит, можно и на проволоке создавать интересные сценки, построенные на едином сюжете», — ободрял я себя.

Гаспар Дебюро из прошлого протягивал мне руку, как Федор Молодцов подавал ее Павлу Тарасову.

Как-то я прочел у Сальторино о «принце свободно висящей проволоки» Эйжене. Внимание мое привлекло то, что этот артист уже тогда предпринимал успешные попытки создавать на проволоке красочные картинки.

«... Он больше не человек, — рассказывает Сальторино, — он — мотылек, а проволока — стебель гигантского цветка. Черный мотылек, сумасшедше смелый, задорно качался на стебле, упиваясь цветочным нектаром. Внезапно, расправив свои темные крылья, мотылек улетает в ночное небо».

Это лишний раз говорило о тех неисчерпаемых возможностях, которые таит в себе трехмиллиметровый трос.

В поисках чем-то помогли мне и рассказы о Строди. Сам я не видел этого английского эксцентрика-эквилибриста, о котором позднее прочел у Ю. Олеши, что внешне был он «самый обыкновенный городской портняжка — в котелке, в пиджачке, с усиками и с галстуком набекрень...

Он как бы случайно попал на проволоку. Он изображает человека, занявшегося не своим делом».

Ни «галстук набекрень», ни стродиевские усики меня не привлекали. Думалось, что увлекательнее суметь вызвать смех собственным внешним видом. А вот: «случайно попал на проволоку». Тут... Именно тут нужно вести поиски.

Кто «естественно» может оказаться на проволоке? Монтер. Такой ответ может подсказать только ленивая мысль. Монтер на проволоке... Что же тут особенного? Монтера всегда воспринимаешь вместе с проволокой. В этом нет никакой парадоксальности. А нужен был именно парадокс.

Короче говоря, четыре человека могут «естественно» оказаться на проволоке: сумасшедший, пьяный, лунатик и влюбленный. Может быть, есть и другие. Я лично — не знаю. Трое первых меня никак не устраивали. А вот «влюбленный безумец, опьяненный любовью» — это уже другое дело! Отгадка прячется где-то тут.

...Амур выпустил в сердце молодого человека слишком крупнокалиберную стрелу. Он потерял покой, время и голову. Ради нее — его блондинки — он готов на все. Она спортсменка — и он станет спортсменом. Ничего, что он никогда в жизни не сделал даже утренней зарядки. Ведь это нужно ради нее! Так он может оказаться на проволоке. И это будет: «человек, занявшийся не своим делом». Против него восстанет закон притяжения.

Его будет болтать, качать, каждую секунду он проводит под угрозой сорваться вниз, только зацепясь крючком тросточки за проволоку, он каким-то чудом сможет удержаться.

Так в воображении вырисовывались контуры будущей сценки. Теперь нужно было выбрать место действия. Где в жизни встречаются тросы и растяжки? На пароходе. Нет, это сложно. Нужно городить большую декорацию. А может быть, где-то на море? Это уже ближе... как в детской игре: «Тепло... еще теплей...». Яхт-клуб — «жарко»!

Позднее для других моих сценок: «Под утро», «Вот, что делает любовь...», «На нашей даче» — придумались и другие места действия. Тогда же «Яхт-клуб» меня устраивал полностью.

Чтобы нарисовать шарж или карикатуру, нужно быть хорошим рисовальщиком. Изображать человека, который не может устоять на проволоке, возможно только в совершенстве владея эквилибристической техникой.

Как мог я оглядываться на партнершу, скрывая от нее страх и свое унижение, если голова моя, глаза были жалкими пленниками «мертвой точки». Вот почему мне так необходимо было освобождение от плена. Вот ради чего я вступил в единоборство со строптивой проволокой.

Это был долгий и суровый поединок. Мы изматывали друг друга. Часто, очень часто ей удавалось сбрасывать меня навзничь. Я поднимался и снова топтал ее ногами, опять и опять пытался повернуть голову то вправо, то влево.

Наконец, она, словно поняв, что я не отступлюсь, стала сдаваться. Сначала на какие-то секунды она разрешала мне отвести глаза от «точки». Я пользовался этим: старался лучше запомнить, как же удалось провести ее. И закреплял.

В конце концов она отказалась от борьбы. Как я ликовал! Я был свободен: мог глядеть, куда хотел, на кого хотел и сколько хотел!

Каждая свободная минута посвящалась обсуждению наших сценок. Соученики стали поглядывать на нас с Зайцевым как-то странно, будто на отпетых. Временами нас посещали сомнения в избранном пути.

Такие опасения не были беспричинными. Фактически в практике молодого советского цирка подобного опыта еще не имелось. Мы горячо ратовали за создание сюжетных номеров, а по существу это было пока только нашими благими намерениями. Не больше. Главная беда состояла в том, что у нас почти не было предшественников. В какой-то мере у братьев Миарес было подобие сценки с подвыпившим гулякой. Но только подобие. И потом сама тематика их номера была чужда нашим взглядам. Позднее появились Броунинг. Это были велосипедисты, разыгрывающие комедийную сценку «Свидание в магазине». Нам, студентам, эта сценка понравилась. Но ее характер, а главное, манера подачи не могли быть нами приняты безоговорочно. А наших, советских образцов, рожденных на родной почве и близких нам по духу, мы в ту пору, повторяю, не имели. К тому же нам приходилось быть и авторами и режиссерами.

И все же практика подтвердила, что и нами не зря изводились «тонны словесной руды ради грамма радия», что и наши настойчивые поиски и маленькие открытия в конечном итоге по-своему способствовали делу становления и развития советского цирка.

Своим путем

Два года спустя, когда я сам уже стал артистом, я к стыду своему узнал, что функции равновесия осуществляет вовсе не гипофиз, а мозжечок и лабиринт — орган внутреннего уха. Так что гипофиз здесь был не при чем и без него можно было обойтись вполне, а без мастерства — никак.

В это время мне довелось увидеть канатоходцев Свириных.

У Свириных тоже «весомо, зримо» ощущался дух и стиль советской цирковой школы. Их исполнительская манера была прямо-таки полюсно отлична от тех западных образцов, которые в те годы мы во множестве видели на наших аренах. При этом не следует забывать одно важное обстоятельство: когда теперь мы смотрим номер канатоходцев-рекордсменов Волжанских или, скажем, окрашенный юмором и овеянный ветрами морской романтики номер молодых канатоходцев Хибиных с их красочным оформлением, где стройные мачты и флаги расцвечивания рождают ощущение праздничной палубы корабля, а жизнерадостные моряки высоко на проволоке отплясывают «Яблочко» и крутят сальто, то, повторяю, не следует забывать, что и Волжанские и Хибины создавали свои номера в последние годы, когда стиль и характер советского циркового искусства уже определился во всей полноте. Идейно-творческое оружие эти артисты могли щедро получать из богатого арсенала советской арены.

Совсем иначе было у Тарасова и Свириных. Они еще не располагали таким могучим арсеналом. На воображение новичка Тарасова, да и на Свириных, людей уже искушенных в цирке, могли оказать гипнотизирующее влияние показной лоск, игра со смертью и тот специфический душок, который исходит от буржуазного искусства.

У идейных вдохновителей буржуазного циркового искусства в ходу слово — «трилль». Слово это английское. Его употребляют, желая выразить сенсационность, сверхэффект.

«Трилль» — это зрелище, от которого замирает дух, спирает дыхание. «Трилль» — ужасающая сверхъестественность. Если в выступлении канатоходцев отсутствует «трилль», такому номеру не так-то просто получить ангажемент.

Ради «трилля» мчатся по канату на мотоциклах с кипящими самоварами, выступают над клетками со львами, над досками, которые усеяны кинжалами остриями вверх.

По законам «трилля» строит свой аттракцион знаменитый Оттенс. Он выступает в обличье страшной гориллы. На глазах ошеломленной публики чудовище похищает маленькую зрительницу, девочку лет пяти, не больше, хорошенькую, словно кукла. Мгновение — и вот уже обезьяна, держа ребенка в лапах, — под куполом. Спасаясь от преследователей, горилла движется по канату... Вот-вот она сорвется. Зрительный зал замирает, объятый ужасом, леденящим кровь. Это — «трилль»!

К «триллю» прибегают для рекламы.

...Через улицу, от небоскреба к небоскребу, протянут канат. По нему движется человек. На нейлоновых полотнищах, прикрепленных к балансному шесту, написана реклама акционерного общества, купившего артиста.

«Трилль» присутствовал во всех виденных нами иностранных фильмах, где героем был канатоходец.

В некоторых иллюстрированных зарубежных журналах имеется постоянный отдел: «Сто способов сломать себе шею!» Здесь публикуются снимки и описания «триллей» мировых канатоходцев.

Номер эквилибристов может быть и без «трилля», но тогда в нем должна главенствовать пикантность и эротика, либо иное «щекотание» пресыщенного вкуса.

«Королями туго натянутой проволоки» в те годы считались братья Миарес. Старший появлялся на манеже в образе некоего великосветского гуляки, человека, которому «море по колено». С распущенными волосами, выбивающимися из-под сдвинутого на затылок цилиндра, этот «прожигатель жизни» «случайно» попадал на проволоку. Как видно, она казалась ему постелью. Гуляка предпринимал целый ряд попыток улечься на ней спать.

Несправедливо было бы умолчать о высоком профессиональном мастерстве этих артистов.

И тем обиднее, что их незаурядные возможности фактически растрачивались на пустяки, на возвеличивание «милых кутил», на поэтизирование кутежей и пьянства.

Такой «стиль» царил на цирковой арене тех лет. И нужно было обладать большой долей здравого смысла, чутьем, быть идейно зрелым художником, умеющим глядеть вперед, а не назад, чтобы устоять против гипноза жрецов буржуазного искусства.

Художник должен тонко чувствовать дух своего времени. Но этого мало. Он должен уметь правильно отображать его в правдивых, полнокровных образах.

Я не знаю, работал ли со Свириными режиссер, или сами они пришли к решению своего номера именно в том ключе, в каком мы его тогда увидели. Это не столь важно. Важнее то, что молодые артисты не стали подражать ни знаменитым Валенда, выступающим в черных трико с изображением черепов на груди, ни их трюкам, при исполнении которых останавливался оркестр и под тревожную дробь барабана артисты, как призраки, двигались по канату, нагнетая чувство тревоги и смертельного страха. Не пожелали они следовать и по пути, избранному иностранной труппой «Ниагара», в чьем аттракционе было много пиротехники, оглушающего шума фейерверков, бряцания копий и щитов и мало подлинного мастерства.

Свирины пошли своим путем.

На заре творчества среди различных номеров, которые приходилось исполнять братьям Свириным, была «переходная лестница». В этом сравнительно молодом жанре циркового искусства им удалось достичь заметных результатов.

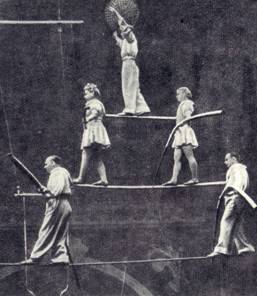

«Переходная лестница» по чувству баланса родственна канату. У братьев родилась идея создать большой номер канатоходцев. Наши цирки испытывали тогда нужду в номерах этого жанра. Имея хорошую акробатическую подготовку, Свирины быстро создали запас технически сложных трюков, таких, например, как «двойная вилка». Выглядело это очень эффектно.

...На плечах у братьев покоилась вилка-штанга, на ней — двое партнеров, которые в свою очередь также держали на плечах штангу.

Рудольф Славский

Канатоходцы Цовкра

Венчала всю эту, как казалось, неустойчивую, но внушительную пирамиду, имеющую вид как бы трёхъярусного каната, юная Свирина — потомственная артистка, обладательница подлинного сценического обаяния и незаурядного мастерства.

Владей таким выдающимся трюком труппа «Ниагара» или же прославленные Кни, чья династия канатоходцев насчитывает сто пятьдесят лет существования, уж они бы — нетрудно догадаться — нагнали страха на публику. А Свирины подают этот феноменальный трюк как безусловно серьезное достижение, которым они гордятся, но и с благородной сдержанностью, характерной для людей, уверенных в себе. Нет, нам, сидящим в зале, не кажется, что это легко и просто. В то же время мы невольно заражаемся уверенностью артистов, и оттого возрастает наше восхищение их мастерством и сила эстетического воздействия.

Этот единичный пример характерен для всего творческого облика выдающихся советских канатоходцев Свириных.

Советский стиль эквилибристики

В поисках новых черт, способных обогащать советский цирк, артисты, выступающие в жанре эквилибристики, использовали все самое ценное, что было накоплено русскими мастерами предшествующих поколений.

До Веры Сербиной попытки танцевать на проволоке предпринимали Елена Дазмарова — «жемчужина Средней Азии», Дарья Голядзе, Юлия Чуйкова, которую хорошо знали в городах Украины. Да и сестры Сербины, когда еще все были вместе, робко, пунктиром пытались украсить свои выступления танцевальными па.

Когда мысленным взором окидываешь арены наших городов и видишь в вечерних огнях представлений танцующих на проволоке Довейко и Виноградову, исполняющих танцы на проволоке Зою и Анатолия Книжниковых, «танцевальную проволоку» Гвоздева, Вурдона, Ильина, то невольно напрашивается вывод: а не много ли «танцующих проволок»?

Сегодня Вера Сербина и Нина Логачева — лидеры среди танцующих на проволоке, а завтра — так уж устроена жизнь — в лидеры может вырваться еще никому не известная ученица училища циркового искусства, которая, быть может, сейчас, в эту минуту, добросовестно и упорно штудирует экзерсисы на Пятой улице Ямского поля.

Эквилибристика на проволоке не знает пределов. Здесь широкий простор для выдумки, для счастливых находок и открытий. В этом древнем искусстве все старо и все может быть молодым, свежим. Это убедительно доказал Алексей Артемьев. Со своими партнерами он тоже танцует, точнее, пляшет на проволоке. Но все дело в том, что Артемьев взял у прошлого аппаратуру — натянутый трос, а от набора трюков отказался. И правильно сделал. Он пошел в наступление с новых позиций. И выиграл сражение. Все в этом номере располагает нас, зрителей, сразу же настраивая на приятный улыбчатый лад: и березки, и перепляс под гармонь, а больше всего сама атмосфера, от которой веет чем-то родным и близким.

Как и артемьевский раешный дед-весельчак молодел, пускаясь в пляс, так молодеет в этом номере и древняя проволока.

И другому эквилибристу удалось вернуть молодость, правда, менее старому, но все же повидавшему виды старичку — «танц-канату». Бойцов овладел им в совершенстве. Ему удалось найти хороший ритм, который он выдерживает до конца номера.

Я мечтаю увидеть еще более широкий расцвет забытой «проволоки на амортизаторе», той самой, которую в моей юности называли «танц-канатом». Как красивы на нем «седамы»! Какую летучую воздушность способен он придавать простым прыжкам!

Богата своим разнообразием эквилибристика на проволоке. Каких только видов не знает она! И высокий канат, и «туго натянутая проволока», и «свободно висящая», и так называемая «косая» (наклонная), получившая наибольшее распространение в эпоху средневековья, выдвинувшая знаменитых мастеров, чьи имена, отмеченные в исторических хрониках и запечатленные на старинных гравюрах, дошли до наших дней, и «проволока с амортизатором», придающая прыжкам артиста особую грациозность и воздушность и которая ждет своих новых приверженцев, и «двойная» — верная помощница сестер Кох с их великолепным мастерством. А как-то Александр Ширай поделился со мной своим интересным замыслом создать номер для пятерых девушек-эквилибристок на... «тройной» проволоке, или номер «движущаяся» проволока, которая похожа на гигантскую велосипедную передачу. Такая проволока, как мне кажется, таит в себе большие, еще не до конца раскрытые возможности. Показанные несколько лет назад советскими артистами Орландо (Курзямовыми) отважные, полные динамики трюки подтверждают эту мысль.

В этом же ряду и «улавливающая проволока» — самая молодая из проволок, придуманная Леонидом Маслюковым.

Хотелось бы упомянуть и о неограниченных комбинациях различных проволок — например, «свободно висящая» с «тугой», «проволока на амортизаторах» с «воздушными рамками» и т. п., — которые предоставляют мастерам эквилибристики большой простор для творческой выдумки.

Гордостью советского цирка, яркой страницей его истории, несомненно, являются результаты, достигнутые мастерами эквилибристики — представителями братских национальных республик.

Я очень люблю смелый и самобытный номер дагестанских канатоходцев Цовкра, пропитанный ароматами родной земли. В нем очаровывает тот рекордный класс, которого достигли эти артисты — вчерашние чабаны горного аула.

Артисты Свирины

Недавно в музее циркового искусства я познакомился с отзывами зарубежной печати. «...Они показывают фокусы, разгадка которых кажется почти невероятной», «Их номера кажутся галлюцинацией», — писала о выступлениях Цовкра пресса Англии, Бельгии, Франции. Даже меня, профессионала, удивляют их головоломные трюки. Меня восхитила дерзкая мысль затащить на канат подкидную доску, с которой самый юный участник этого номера совершает приход на плечи третьему человеку. Не будем забывать при этом, что те трое стоят на плечах друг у друга и все вместе — на проволоке. Да, именно такой и должна быть арена: рекордно смелой, пренебрегающей пределами, поставленными природой!

Душой номера Цовкра является народный артист Дагестанской ССР Рабадан Абакаров, чьи организаторские способности, артистический темперамент и незаурядные качества акробата-эквилибриста помогли создать номер, равного которому нет во всем мире.

Многое можно сказать и о народном артисте Дагестанской ССР Гаджи Курбанове — создателе другого выдающегося аттракциона канатоходцев, со своими, тоже рекордными, трюками. Очень хочется когда-нибудь во весь голос рассказать об этих талантливых коллективах. Я слышал, что они соревнуются между собой. Можно только радоваться такому творческому состязанию. Оно двигает наше общее дело вперед.

Еще мальчишкой восхищался я самобытным искусством канатоходцев Средней Азии Ташкенбаевых. Их уходящее в седую старину искусство шумных базаров и площадей и теперь, спустя столько лет, не поблекло, сверкает как драгоценный камень.

То, что в их номер влился элемент юмора, еще больше приблизило его к древнему демократическому искусству дорвозов. Как редкостную находку воспринимаю я простой и какой-то очень жизненный повод, по которому «посторонний» человек оказывается на канате.

В лице румяного, пышущего здоровьем толстяка Акрама Юсупова, с его добродушной, не сходящей с физиономии улыбкой, этому коллективу посчастливилось найти артиста яркого комедийного дарования.

Если дагестанский аул Цовкра сделал щедрый подарок советскому цирку — канатоходцев Цовкра, Узбекистан — Ташкенбаевых, то национальный азербайджанский цирк выдвинул колоритную фигуру канатоходца Алихана. В созданном им номере самому Алихану принадлежит центральная роль. Вьющий через край темперамент, выигрышные внешние данные в сочетании с уверенной точностью, с безупречным мастерством, окрашенным своеобразием национальной формы, делают этот номер гордостью советского цирка.

Первым цирком в моей профессиональной работе был Тбилисский цирк. Отсюда, с арены этого старенького, дощатого сооруженьица на берегу Куры, двадцать с лишним лет назад началась моя самостоятельная творческая жизнь.

Недавно я снова побывал в Тбилиси. И не узнал города. Я поднялся на фуникулере и увидел совсем новый, другой город. Любуясь вновь сооруженным монументальным зданием цирка, я понял, как двинулась вперед жизнь. Пожалуй, мы, артисты, постоянно разъезжая по городам родной земли, наиболее полно, воочию видим, как хорошеет она, как меняется на наших глазах. Так же меняется и советский цирк, совершающий ныне триумфальное шествие по странам Европы.

Прекрасен сегодняшний день родного цирка, но еще более прекрасным видится его Завтра.

Танцовщица на проволоке Нина Логачева

Рудольф СЛАВСКИЙ

Журнал «Советский цирк» январь.1959