Из рассказов старого факира Лонго

Есть в прошлом цирка и славные традиции, но есть и достойное осуждения. Иногда, беседуя со старым артистом, как бы читаешь ожившую страницу истории цирка. И эта страничка помогает разобраться в том, что именно было хорошо и что плохо…

Есть в прошлом цирка и славные традиции, но есть и достойное осуждения. Иногда, беседуя со старым артистом, как бы читаешь ожившую страницу истории цирка. И эта страничка помогает разобраться в том, что именно было хорошо и что плохо…С тех пор, как у нас выступали факиры, прошло не меньше тридцати лет. «Люди-аквариумы», «короли огня» и шпагоглотатели, представленные обычно в одном лице, поражали тогда зрителя «невероятными» трюками.

Человек выпивал двадцать пять стаканов воды, проглатывал рыбок и лягушат, а обратно возвращал их в том порядке, какого требовала публика. Вода выпускалась в виде бьющего изо рта внушительного фонтана. Когда воду заменял керосин и к нему незаметно подносилась спичка, изо рта с шумом вырывался полутораметровый столб пламени.

Введение в пищевод нескольких длинных кинжалов или шпаг давало право называться шпагоглотателями.

Закапывание в землю (иногда на целое отделение цирковой программы), обставленное с устрашающей добросовестностью, заставляло поверить в необъяснимое умение произвольно вызывать нечто вроде летаргического сна. Это было мрачное зрелище, нередко связанное с риском для жизни.

Все это вызывало, конечно, интерес, но в нем не было столь характерного для цирка радостного возбуждения, а преобладало удивление, беспокойство и жалость.

Кроме того, факиры включали в свои номера усыпление животных и змей, а также сеансы внушения, самовнушения и отгадывания мыслей. Даже ученым-специалистам трудно было подчас отличить действительно встречающиеся изредка исключительные явления от весьма распространенного в таких случаях шарлатанства. Данная область до сих пор настолько еще темна, что и теперь далеко не всегда можно как следует понять, где кончается сознательный или бессознательный обман и где начинаются искренняя увлеченность и опыты, имеющие серьезное значение.

Соединение природных способностей такого рода с прямым обманом прекрасно показано в романе Л. Фейхтвангера «Братья Лаутензак».

«Исполнители чудес» и «восточные чародеи» старались окружить себя богатой экзотической обстановкой. Из вкрадчивых, величественных телодвижений факира складывалась некая пантомима, изображавшая одновременно и могущественного колдуна, связанного с «высшей, потусторонней силой», и обыкновенного человека, трепещущего перед этой силой, но вынужденного испытать ее власть. Увешанный змеями, в серьгах, ожерельях и браслетах, со сверкающим в чалме фальшивым брильянтом, факир довольно грубо наигрывал какую-то зловещую таинственность.

Легко понять, что противоестественные, пугающие, а иногда и рискованные трюки, да еще поданные таким образом, не соответствовали сущности советского цирка, демонстрирующего, прежде всего, радость телесного и душевного здоровья.

Тем не менее, долго и терпеливо тренируя тело и волю, факиры порой добивались привлекающих внимание результатов.

Стоит в связи с этим рассказать об одном из последних могикан этого жанра — ныне здравствующем в Москве на пенсии бывшем факире Дмитрии Ивановиче Лонго.

Судьба его достаточно типична для факира. Дед Лонго был курд. В Советском Союзе курды приобщились к культуре и стали оседлыми, но в странах Востока это еще кочевой народ. С давних пор особенным почетом пользовались у них дервиши, бездомные нищие монахи, проповедующие самоуглубление и отказ от жизненных удовольствий. Дервиши подвергают себя ужасным истязаниям, чем доказывают возможность отвлечься от любой физической боли. Они являются также повелителями змей, потому что умеют их усыплять и обезвреживать. Религиозные мусульмане считают дервишей святыми, лечатся у них и верят их гаданиям.

До девяти лет Лонго прожил в Тифлисе, в семье деда, затем бежал из дому и попал в помощники к уличному фокуснику итальянцу Анжелико, с которым за три года исходил и объездил всю Россию. Будучи «газировщиком», как называли тогда в цирке бродячих фокусников, мальчик научился танцевать на битом стекле, зажигать факел идущим изо рта огнем и глотать шпаги. Учитель Лонго факир-дервиш шейх Бен-Али. Танец на битом стекле при некоторой сноровке был не слишком сложен и почти безопасен. Из мешка, составляющего непременную часть реквизита «газировщика», обычно высыпались такие бутылочные осколки, острые края которых от долгого трения друг об друга отполировались.

Правда, сверху добавлялись еще разбиваемые тут же бутылки, но потом куча разравнивалась и вероятность попадания на новые куски стекла оказывалась очень небольшой.

Правда, сверху добавлялись еще разбиваемые тут же бутылки, но потом куча разравнивалась и вероятность попадания на новые куски стекла оказывалась очень небольшой.Зато работа с огнем и особенно шпаго-глотание требовали кропотливой и мучительной подготовки. Сначала несколько месяцев горло ежедневно приучали спокойно переносить щекотание гусиным пером. Первые предметы, которые вводились в пищевод, были малы и для безопасности лепились из воска. Свойственный металлической вещи холодок вызывает в горле спазмы. Поэтому, прежде чем ввести в горло шпагу, по ней, чтобы ее согреть, несколько раз быстро проводили платком, сильно прижимая его к клинку. (Лезвия клинка были, конечно, всегда тупые.) Эти движения факиры по-своему обыгрывали, стараясь придать им «магический» характер.

Когда мальчик научился глотать настоящую шпагу, он стал понемногу увеличивать ее размер. Постепенно пищевод приобретал все большую эластичность, и это позволило довести число шпаг до трех и даже четырех.

Для тренированного таким образом горла пить керосин не представляло уже особой трудности. Опыты с огнем немного сложнее. Здесь главное в самообладании, быстроте и умении отличать холодную внутреннюю, часть пламени светло-желтого цвета от горячей наружной синеватой полоски.

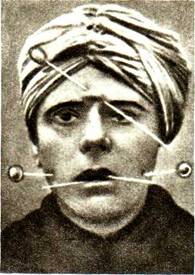

Долгие годы работы в балаганах и маленьких цирках дали возможность артисту расширить свой репертуар.  Лонго зубами откусывал раскаленное железо, брал на какую-то долю секунды в рот расплавленное олово, поднимался босиком по лестнице, где ступеньками были острые сабли, ложился на утыканную гвоздями доску (причем на грудь клал еще одну доску, на которую становились два человека), прокалывал длинными булавками руки, горло, щеки, нос и живот.

Лонго зубами откусывал раскаленное железо, брал на какую-то долю секунды в рот расплавленное олово, поднимался босиком по лестнице, где ступеньками были острые сабли, ложился на утыканную гвоздями доску (причем на грудь клал еще одну доску, на которую становились два человека), прокалывал длинными булавками руки, горло, щеки, нос и живот.

Все это, несомненно, выглядит очень эффектно. Однако чудес-то ведь не бывает!

К сожалению, сам факир, многократно проделывавший перечисленные фокусы, не умеет, даже когда искренне хочет, как следует про них рассказать. Поэтому исчерпывающе раскрыть подобные «чудеса» удается не всегда. Начнем с доски, утыканной гвоздями.

Здесь, на каждый из часто расположенных гвоздей приходится настолько незначительная часть веса факира, к тому же всегда очень худого, что на верхнюю доску могут стать еще два легких человека. Вот почему яблоко, брошенное на гвозди, попадая только на один из них, протыкалось насквозь, а человек, укладываясь на страшное ложе, хотя и чувствовал боль, оставался невредимым.

Прокалывания основаны на умении исполнителя безошибочно находить у себя всегда одни и те же участки тела с наиболее редкой сетью кровеносных сосудов и усилием воли вызывать их судорожное сжатие.

Откусывание раскаленного железа и трюк с расплавленным оловом, несомненно, связаны все с теми же качествами быстроты и самообладания, о которых уже говорилось, и с годами приобретенным, быть может, интуитивным пониманием особых физических свойств предметов при очень высокой температуре.

Как можно наступать босыми ногами на острую саблю? Секрет кроется в приемах ее заточки. Самая тонкая, непосредственно режущая часть лезвия — жало — едва заметно, даже для опытного глаза, отгибается в сторону. (Для примера вспомним, что правка опасной бритвы заключается, по существу, в стремлении максимально выпрямить ее жало. И обычно парикмахер, не доверяя глазу, определяет окончание правки, пробуя лезвие на ногте или на ладони.) Чтобы показать остроту сабли, артист режет бумагу, проводя ею по той стороне, куда наклонено жало.

Затем факир становится на тупую часть лезвия сабли, поставленной к тому же чуть-чуть под углом. Кроме того, важно, что бумага проводится по лезвию, а нога только ставится.

Затем факир становится на тупую часть лезвия сабли, поставленной к тому же чуть-чуть под углом. Кроме того, важно, что бумага проводится по лезвию, а нога только ставится.Большую роль здесь играет осторожность и точность движений.

На одном из представлений работу Лонго увидел владелец многих персидских цирков Шанбей и пригласил артиста к себе. В течение нескольких лет Лонго выступал в городах Ирана, Турции, Египта и Сирии. Особенно сильное впечатление производил он на публику в этих странах, когда давал кусать свою руку персидской гадюке гюрзе, яд которой для человека смертелен. Здесь факиру просто повезло. Случайно укушенный раньше

обыкновенной гадюкой и подвергнутый в связи с этим медицинскому обследованию, Лонго убедился, что у него против змеиного яда природный иммунитет.

Покоренный смелым опытом Лонго со змеей, один старый дервиш научил Лонго самому, пожалуй, страшному трюку — выниманию глаза при помощи специальной костяной ложечки. Трудно без содрогания даже представить себе теперь это дикое и бесконечно жестокое зрелище, а видеть его было наверное, просто невыносимо. Хирургу, оперирующему глаз, приходится, вероятно, иногда прибегать к такому приему. Но как, во имя чего можно решиться самому на подобную операцию? Тут нельзя не возмутиться до глубины души тем, какое уродливое применение получали выдающиеся волевые качества факира.

В знаменитой книге «Тиль Уленшпигель» все мы читали когда-то про отвратительные забавы испанского короля Филиппа II. Душераздирающие страдания людей и животных доставляли этому злобному маньяку гнусное наслаждение. Но ведь на то он и был полусумасшедшим деспотом, которого все ненавидели. Разве вынимание глаза ради простой игры на нервах не возвращает нас к давно прошедшим временам средневековья? Вот одно из типичных проявлений буржуазного цирка.

Естественно, что артист ради отдыха позволял себе иногда трюки, опасность которых была лишь кажущейся, — проще говоря, шел на прямой обман. Здесь успех зависел от выдумки, аппаратуры и актерских навыков.

С удовольствием, несколько странным в наше время, вспоминает Лонго номер такого рода под названием «харакири».

В роскошной обстановке, на фоне подлинных лакированного черного дерева расписных японских панно, скамеечек, резных шкатулок, цветных фонариков и посуды, в богатейших кимоно разыгрывается суд над самураем. Его приговаривают к смерти, и он сам приводит приговор над собой в исполнение. Он молится, проверяет, хорошо ли наточен смертоносный клинок, торжественно совершает какие-то длительные приготовления. (Торопиться, собственно говоря, некуда.) Затем, когда публика уже достаточно наэлектризована, следует роковой удар меча в живот. Кровь и кишки в тазу. В зрительном зале обмороки. Поврежденного самурая уносят, а через несколько минут он выходит и раскланивается. Механика этой «кровавой трагедии» настолько некрасива и примитивна, что про нее неприятно рассказывать. Однако это приходится делать, чтобы понять природу некоторых факирских «чудес». Дело всего лишь в том, что за несколько часов до представления на базаре покупалась бычья кровь и свежие бараньи кишки, составляющие «начинку» типо накладного живота, который столь решительно вспарывал отчаянный самурай. Просто диву даешься, как можно было такой аляповатой дешевкой обманывать публику.

Вернувшись на родину еще до первой мировой войны, Лонго продолжал выступать в качестве факира примерно до середины двадцатых годов. Когда этот жанр стал отмирать, артист использовал большой опыт, накопленный за годы работы в цирке, для создания иллюзионного номера. Незадолго до войны Лонго ушел на пенсию.

Откуда же появились в цирке факиры, и что способствовало их успеху? Сначала факирами называли в Египте, Ираке и Сирии религиозных фанатиков, подобных персидским дервишам. Но значительная часть этих «фанатиков» являлась просто более или менее искусными уличными фокусниками, которые сумели произвести на европейцев сильное впечатление и стали поэтому одной из достопримечательностей Востока.

В последние десятилетия прошлого века в так называемом «высшем свете» возникает мода на все якобы непостижимое разумом и чувствами человека. Скучающие, ленивые, ничего не делающие богатые люди охотно развлекаются игрой в таинственность.

Создаются специальные общества любителей телепатии, магии, хиромантии а других оккультных «наук». Проводятся спиритические сеансы, где будто бы одаренные сверхъестественными способностями люди — медиумы — могут вызывать духи умерших и слушать их прорицания. Всё это показано и осмеяно в пьесе Л. Толстого «Плоды просвещения», идущей на сцене Московского Художественного театра. Характерно, что расцвет подобного рода явлений связан с периодами общественной реакции. Именно такую картину мы находим в упоминавшемся уже романе Л. Фейхтвангера «Братья Лаутензак», рисующем жизнь Германии времен гитлеровского господства.

Незадолго до революции в Петербурге существовало специальное издательство «Новый человек». Оно печатало книги, которые пытались раскрыть в человеке «подсознание» и «сверхсознание», «необъяснимое и неизмеримое».

Таким образом, успех цирковых факиров легко понять и объяснить как проявление того же повышенного и нездорового интереса ко всему «потустороннему и сверхчувственному». В дореволюционном цирке этот интерес приобрел особенно ярко выраженные черты грубости, безвкусицы и пошлости, потому что использовался для поддержания веры в различные «чудеса» у так называемого «простонародья». Время факиров у нас давно прошло.

М. ЗИЛЬБЕРБРАНДТ