Ставьте, пробуйте, начинайте!

1918 год. Москва. Дом цирка. На трибуне — первый народный комиссар по просвещению А. В. Луначарский. Взволнованно звучат его слова о недопустимости высокомерного отношения к так называемым «малым формам», к цирку, к эстраде:

«...Если вы будете говорить о мелодраме, о театре-варьете, о цирке — вы рискуете наткнуться на презрительную гримасу: ведь это искусство для Ванек! Это, так сказать, искусство третьего сорта, махорочное, маргариновое, развращающее народ... Надо суметь радикальнейшим образом покончить с этой пошлой точкой зрения!»

«...Сорвите с мелодрамы, балагана, цирка все отвратительные прикрасы, и вы увидите, что по строению своего тела и по силе своего духа они превзойдут холеных красавиц с томными глазами и расслабленными членами, которыми восхищаются в салонах»...

В широкой исторической перспективе незаслуженно забытое высказывание А. В. Луначарского с новой, свежей силой прозвучало двадцать лет спустя в статье Е. М. Кузнецова, предварявшей сборник живых и ярких рассказов мастеров советского цирка. Для самого Кузнецова это было больше чем цитата, удачно найденная, извлеченная из небытия, пришедшаяся впору, к месту и ко времени. Это была и встреча с юностью.

Перелистайте пожелтевший комплект первого советского театрального журнала «Вестник театра» за «незабываемый девятнадцатый», где были впервые опубликованы высказывания Луначарского, и вслед за ними вам встретятся любопытнейшие «Петербургские письма» совсем еще в ту пору юного, но уже являвшегося одним из редакторов петроградской газеты «Жизнь искусства», Евгения Кузнецова.

Сами заголовки его статей тех лет говорят за себя: «Театральная жизнь осажденного Петербурга», «Под открытым небом» (массовые инсценировки), «Цирковая комедия», «Многогранное искание», «Меч мира в цирке», «Да здравствует профессионализм!»... Эпиграфом к этим статьям мог бы служить его призыв, заключавший увлекательное описание знаменитых петроградских массовых постановок: «Ставьте! Пробуйте! Начинайте!»

Широк и многообразен был круг интересов молодого критика, жадно и пытливо вглядывался он в жизнь искусства нового времени, стремясь донести до читателя все характерные детали виденного. Драма, опера, балет, народные празднества, новые непривычные формы театральных зрелищ — все находит скорый, яркий, горячий отклик. И когда сейчас, сорок лет спустя, перечитываешь его первые рецензии то, право, затрудняешься сказать, о чем писал тогда он с большим запалом — о выдающихся ли мастерах оперы и драмы или о «цирковой комедии», о смелом опыте создания полуциркового «Театра народной комедии», первый же спектакль которого вызвал живой отклик Кузнецова: «Спасибо за новую струю в театре, заставляющую вспомнить яркость русского Петрушки, французского Полишинеля и итальянских паяцев»1.

В только что вышедшем втором томе книги «Шаляпин» напечатана интереснейшая его статья-очерк-хроника (необычная по форме — «Послужной список Шаляпина») — жизнь и деятельность Шаляпина на протяжении первых революционных лет. Это не только вдумчивый и кропотливый труд исследователя, но и живое свидетельство современника, с неизгладимой жадностью и увлечением наблюдавшего великого артиста. Столь же яркую летопись дел и дней Театрального отдела Наркомпроса начала советского театра встретит читатель и в посмертно публикуемой статье Е. М. Кузнецова о М. Ф. Андреевой. Выдающимся мастерам театра Е. М. Кузнецов посвятил немало рецензий и. пожалуй, целую полку «театральных мемуаров», написанных при самом непосредственном его участии. И все же уже с тех юных лет особое пристрастие, активное творческое любопытство вызывали у него массовые виды зрелищ — цирк, эстрада, первым историком которых довелось ему стать, и притом, историком особого рода, историком — заслуженным деятелем искусств в самом широком и глубоком смысле этого высокого звания.

Так же как ныне книга «Из прошлого русской эстрады» сможет, наконец, открыть список трудов по истории русской эстрады, — так четверть века назад кузнецовский «Цирк» явился первой русской капитальной книгой по истории цирка. С тех пор вместе со всем содружеством мастеров искусств Е. М. Кузнецов прошел большой и благородный путь исканий, углубления идейно-творческих позиций. В 1947 году вышла его книга «Арена и люди советского цирка». Характеризуя особое свойство этой книги, «верно и точно, с подлинной любовью к цирку, к его людям, отразившей наши чаяния, наши трудности, нашу борьбу и творческий рост». Владимир Дуров справедливо напоминал: «Перед нами очерки по истории советского цирка, темпераментно рассказанные одним из участников той творческой борьбы, которая составляла существо его истории».

Создатель и руководитель экспериментальной эстрадно-цирковой мастерской, художественный руководитель советских цирков, подлинный соавтор ряда новых цирковых номеров, программ, пантомим, аттракционов, во многом определивших «новый почерк» советского цирка,— он в то же время оставался историком, критиком, журналистом, и одно обогащало другое. Тот же темперамент, инициативу, чувство нового, которые он вкладывал в творчески-производственную жизнь цирков, — Е. М. Кузнецов привносил и в работу единственного в мире Музея цирка (одним из создателей которого вместе с В. Я. Андреевым был он) и в подготовку ряда книг, выходивших одна за другой «под общей редакцией Евг. Кузнецова...». Широкий читатель вряд ли подозревал, какой огромный, инициативный авторский труд скрывался за этим скромным обозначением.

Е. М. Кузнецов был в высшей мере одарен тем замечательным человеческим, литературным талантом, который очень неточно, весьма приблизительно называется «редакторским». Он обладал редким умением, взяв «за живое» бывалого человека, вызвать к жизни книгу, в которой заиграл бы, заискрился, засверкал всеми своими гранями житейский, творческий опыт собеседника, нашли пластичное и заразительное воплощение его воспоминания.

По-разному складывалась эта работа. Иной раз Кузнецов являлся неутомимым «толкачом», рулевым, редактором в точном смысле слова, как это было с замечательными, ставшими уже классическими «Записками» Ю. М. Юрьева. Иной раз, следуя примеру А. М. Горького, написавшего воспоминания Шаляпина по его рассказам, Е. М. сам брался за перо, и тогда появлялись такие своеобразные по жанру, по манере изложения, по умению дополнить чужой рассказ своими наблюдениями, обобщениями, изысканиями книги, как «Русские народные гулянья», написанные Кузнецовым по рассказам А. Я. Алексеева-Яковлева, или... Называть ли?..

Е. Кузнецов, «Цирковая комедия» «Вестник театра», 1920, № 52.

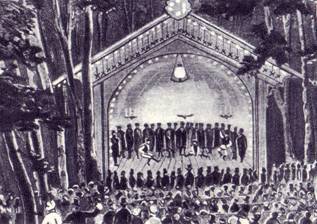

Семик, или Гулянье в Марьиной роще настенная картинка 1845 г.

Выступление ансамбля русских певцов и танцоров на эстраде «Эрмитажа». 1890-е гг.

Они и так широко известны, эти книги, авторы которых при желании сами могли бы рассказать, как далеко простиралась «общая редакция Евг. Кузнецова» и с какою щедростью помогал он им в работе над воспоминаниями, помогал не только как редактор, но и как интервьюер, историк, критик, писатель... Такой же превосходной инициативе Кузнецова обязана своим рождением неоценимая для историка циркового искусства книга «Советский цирк» (1948) — объемистый сборник рассказов шестнадцати мастеров советской арены о себе, своем жанре и своих номерах.

И такова была самоотдача Кузнецова во всех таких «артельных» делах — будь то новая цирковая программа, или сборник, или чьи-то воспоминания, или музейная экспозиция, или, наконец, создание нового журнала (достаточно напомнить, сколько сил, знаний, выдумки вкладывал Евгений Михайлович в организацию первых номеров журнала, где печатаются эти строки), настолько все это было для него личным, жизненно необходимым, творчески интересным, первоочередным, что сплошь и рядом не то что на месяцы — на годы откладывалось завершение капитальных работ, в которых он являлся единоличным автором.

Еще задолго до войны начал он фундаментальный труд по истории русской, советской эстрады, без чего немыслима подлинно научная разработка кардинальных вопросов эстетики, теории эстрадного искусства. Упорно и настойчиво, годами собирал он материалы на этом, по сути дела никем не хоженом пути. Заслуженно высокую оценку встретили в свое время такие превосходные его этюды к этой работе, как монография о знаменитом русском рассказчике И. Ф. Горбунове, вышедшая два десятка лет назад, или книга «Русские народные гулянья», и трудно смириться с мыслью, что первая часть большого труда «Из прошлого русской эстрады» становится достоянием читателя уже тогда, когда автора нет в живых и он не может продолжить начатое...

Увлекательно и темпераментно написанная, насыщенная красноречивыми примерами, наглядно воссоздающая образы эстрады прошлого, доносящая живые голоса ее былых корифеев, щедро и изобретательно иллюстрированная, книга Е. М. Кузнецова будет с несомненной заинтересованностью встречена читателем. Книга убедительно опровергает взгляд на эстраду как на искусство «без роду — без племени», показывает творческую преемственность советского эстрадного искусства в отношении лучших традиций народной, демократической эстрады, позволяя в то же время ясно ощутить все значение художественного возмужания эстрады в условиях социалистического общества, в общем процессе развития советской культуры — литературы, музыки, театра...

Любовно и заинтересованно, опираясь на огромный, в значительной части впервые привлекаемый для подобного исследования, документальный материал, прослеживает Кузнецов историю русской дореволюционной эстрады, истоки которой он видит в народных играх, в веселом наследии скоморохов. В первых двух частях он показывает ее формирование (1800—1860) — эстраду народных гуляний, театральный дивертисмент, первые литературные чтения, эстраду в канун шестидесятых годов и становление (1860 — 1896), когда формируется буржуазная эстрада и в противовес ей звучит с эстрады поэзия революционной демократии, определяется жанр и репертуар куплетистов, рассказчиков, эстрадных народных хоров, новый облик обретают народные гулянья. Третья часть — «Развитие русской эстрады» (1896—1917) включает развернутую характеристику эстрады в годы первой революции и эстрады в годы реакции.

«В процессе возникновения эстрадных жанров, накопления исполнительских традиций, формирования эстрадного искусства отчетливо сказывалась борьба двух культур: существовала дворянская и буржуазная эстрада, которой противостояла эстрада народная, эстрада демократическая. Естественно, в предполагаемых очерках преимущественное внимание уделяется последней, поскольку она послужила основой советской эстрады на первом этапе ее формирования», — указывает Е. М. Кузнецов в предисловии к книге, подчеркивая стремление «выявить своеобразие народных корней и демократических национальных традиций русского эстрадного искусства, рассматриваемого в неразрывной связи с развитием театра и на фоне идейной борьбы, развернувшейся в области русской культуры».

Этой задаче подчинен и отбор фактов, и все построение книги. Е. М. Кузнецов показывает народность эстрадного искусства, его популярность у самых широких, демократических слоев России, тот выдающийся вклад, который вносили передовые деятели русского

театра, музыкального искусства, эстрады в пропаганду с концертной эстрады народного творчества, произведений революционно-демократической литературы. В то же время он напоминает, как принижало и опошляло эстрадное искусство подчинение ее «Господину купону», постепенное приручение эстрады царской бюрократией, буржуазией, превращение ими эстрады в место для «популяризации разврата и имитации искусства», как писал молодой Горький о «капище Шарля Омона».

Говоря о лучших традициях дореволюционной русской эстрады, Кузнецов последовательно воссоздает такие яркие ее страницы, как народные гулянья, вдохновенное чтение Щепкиным фрей-лигратовского «Гимна труда», исполнение тем же Щепкиным, Провом Садовским сатирических басен и рассказов, монологи знаменитого «Генерала Дитятина» Горбунова, громовое звучание некрасовской обличительной «музы мести и печали» и стихов поэтов-петрашевцев в устах П. Никитина, М. Н. Ермоловой, звенящий смех сатирических куплетов поэтов «Искры», выступления с эстрады П. Стрепетовой, В. Андреева-Бурлака, В. Комиссаржевской, М. Писарева, В. Давыдова, В. Качалова, И. Москвина, Б. Борисова, утверждение на эстраде лучших образцов русского художественного народного творчества вплоть до хора М. Я. Пятницкого, оркестра В. Андреева, борьбу за революционное слово на эстраде в 1905 —1906 гг., ростки новой, рабочей эстрады...

Убедительно показывает он и внутреннюю противоречивость таких по-своему примечательных явлений дореволюционной эстрады, как «Славянская капелла» Агренева-Славянского, сатирические обозрения эпохи первой революции и др.

Не все, правда, в равной мере доказательно. Так, трудно согласиться с утверждением о «некотором оживлении сатирических жанров» в годы первой мировой войны, когда эти жанры на эстраде почти сплошь погрязали в обывательщине. Несколько преувеличенной представляется характеристика обличительной силы выступлений в ту пору таких артистов, как Н. П. Смирнов-Сокольский. Как раз пример Смирнова-Сокольского свидетельствует об обратном — об огромной, не только «очистительной», но и вдохновляющей силе Октябрьской революции для судеб эстрады, когда Смирнов-Сокольский превратился в подлинно самобытного мастера революционной эстрады, боевого сатирика-трибуна.

В целом содержание книги значительно шире, многостороннее, чем подчеркнуто скромный заголовок, который она носит,— «Из прошлого русской эстрады». По сути дела, в своих исторических очерках Кузнецов прочерчивает почти все основные пути-дороги, которыми шла в своем становлении и развитии русская эстрада, черпая истоки и в фольклоре, в народных гуляньях и празднествах, и в литературе, и в театре, цирке, различных музыкальных формах. постепенно «отпочковываясь», «кристаллизуясь», становясь самостоятельным видом искусства, хотя и теперь еще очень трудно в ряде случаев провести четкую демаркационную черту между эстрадой и ее ближайшими родичами... Естественно, что далеко не все маршруты обозначены в равной мере четко и последовательно, иной раз «белое пятно» на карте лишь слегка заштриховано и тем, кому проложен этой книгой путь, предстоит продолжить начатое. Значительно шире в новых работах будут, вероятно, разработаны и проблемы общеэстетического характера применительно к эстрадным жанрам. Отмечая, что самое понятие «эстрада» значительно видоизменилось в процессе развития, особенно в результате советской художественной практики, Е. М. Кузнецов в своей характеристике исторического опыта эстрады исходит из предпосылки:

«Эстрадное искусство объединяет разнообразные жанровые разновидности, общность которых заключается в легкой приспособляемости к различным условиям публичной демонстрации, в кратковременности действия, в концентрированности его художественных выразительных средств, содействующей яркому выявлению творческой индивидуальности исполнителя, а в области жанров, связанных с живым словом,— в злободневности, острой общественно-политической актуальности затрагиваемых тем, в преобладании элементов «юмора, сатиры и публицистики».

Бесспорно, что понятие «эстрада» еще ждет более четкого, емкого определения, так как перечисленные признаки с равным основанием могут быть отнесены и к таким чисто театральным жанрам, как, например, водевиль. Не случайно в очерках Е. М. Кузнецова из-за недостаточно точного определения границ исследования временами ослабевает ощущение жанра и за обилием интересного фактического материала теряется «адрес» (как это получается, к примеру, с театрами миниатюр, не ясна и грань между концертно-музыкальной эстрадой и дивертисментной, цирком и эстрадой). Впрочем, надо ли говорить, что такие недостатки вполне объяснимы в работе, впервые подымающей целый пласт истории неизведанного жанра.

Вызывает естественное уважение разносторонность, неутомимость поисков исследователем документального материала, который позволял бы наглядней воссоздать сложный, противоречивый процесс становления, развития русской эстрады. Это стремление идти в разведке факта нехоженым путем оказывается уже в самом введении к книге, где идет речь о скоморохах. Казалось бы, давно уже ведомы кочующие из книги в книгу летописные калики перехожие, общеизвестные цитаты из «Скоморохов на Руси» Фаминцына, «Повести временных лет», грамоты Алексея Михайловича. Не обошлось без них и тут, разумеется, но сердцевину кузнецовской характеристики древнерусских «глумотворцев» — праотцев нынешних эстрадных мастеров сатиры — составляет тонкий, проницательный анализ словесных памятников прошлого — народных пословиц и поговорок.

В работе над очерками Е. М. Кузнецов широко использует всевозможные архивные источники, рукописные фонды, периодическую печать. Эти ресурсы при всей обстоятельности аппарата книги далеко, разумеется, не исчерпаны. Так досадно, что вне поля зрения исследователя осталась дореволюционная рабочая, большевистская печать, не раз отмечавшая значение «пропаганды песен», откликавшаяся и на такие явления, как постановка в годы первой революции сатирического обозрения «В дни свободы», беспощадно критиковавшая низкопробные «развлечения для народа» эстрады казенных народных домов и т. д. ... Нет сомнения, что этот, как и некоторые другие пробелы, автор смог бы легко восполнить, если бы был среди нас.

Работа Е. М. Кузнецова прервалась на подступах к новой книге, в которой он мечтал показать искусство советской эстрады, искусство большой и яркой мысли, многообразие жанров, яркой, самобытной формы. Очевидно, что то, что только конспективно намечено в заключительной главе его последнего труда («Великая Октябрьская революция и эстрада»), было бы раскрыто в новой книге со всей полнотой и яркостью.

Всем существом своим очерки Е. М. Кузнецова, названные «Из прошлого русской эстрады», обращены к настоящему, к будущему. Это большой и честный труд, достойный продолжения и завершения.

Сим. ДРЕЙДЕН

Журнал «Советский цирк» апрель 1959