100 дней цирка в Южной Америке. Ю. Никулин

Сорок девять человек, два медведя, один осел, один пони, семнадцать собак (включая и Пушка клоуна Карандаша) и пять тонн производственного багажа поднялись в воздух с Внуковского аэродрома 7 марта этого года, чтобы отправиться в далекий и трудный путь.

Сорок девять человек, два медведя, один осел, один пони, семнадцать собак (включая и Пушка клоуна Карандаша) и пять тонн производственного багажа поднялись в воздух с Внуковского аэродрома 7 марта этого года, чтобы отправиться в далекий и трудный путь.

Это был наш цирковой коллектив, вылетевший на гастроли в Южную Америку.

Самолеты набирали высоту. Где-то далеко внизу осталась Москва, Союзгосцирк и аэродром, с которого уходили, утирая слезы, родные и друзья, нагруженные нашими теплыми вещами, которые мы сняли перед посадкой в самолет. Ведь мы летели из двадцатидевятиградусного мороза в жаркое лето.

Нам предстояло покрыть по воздуху расстояние в тринадцать тысяч километров. Следует двухчасовой перелет до Копенгагена. Здесь мы пересаживаемся с нашего «ТУ-104» на самолеты авиакомпании «САС». Из Копенгагена пути пассажирского и грузового самолетов расходятся. Мы, летящие на пассажирском, направляемся на Лиссабон и далее через океан в Бразилию. Путь грузового самолета лежит через Африку.

Спустя полчаса взвывают моторы, и мы снова в воздухе. Лиссабон. Здесь самолет заправляется горючим, готовясь к двенадцатичасовому прыжку через океан.

После взлета нас всех проинструктировали, как пользоваться спасательными жилетками, если самолет вдруг вздумает сесть на воду. По инструкции все очень просто: нужно спокойно, без паники надеть на себя резиновую жилетку, открыть аварийный люк и изящно скользнуть за борт. После этого можно дернуть за специальные шнурки, чтобы жилетка надулась. Вы будете плавать в океане с горящими сигнальными лампочками, которые горят ровно столько времени, сколько потребуется спасательному самолету, чтобы найти вас. Если даже к вам будут подплывать акулы, то они вас не тронут, так как в жилетке заложен порошок от акул. Мне этот инструктаж почему-то сразу не понравился, и я долго не мог уснуть. Я теперь хорошо знал эту инструкцию — но знали ли инструкцию акулы?

Я проснулся, когда за окном уже сверкало утреннее тропическое солнце. От компании «САС» нам передали два поздравления. Первое — с пересечением экватора, в связи с чем нам всем были выданы специальные свидетельства! И второе — поздравление наших артисток с Международным женским днем. Женщины получили маленькие сувениры, а приунывшим было мужчинам налили по бокалу шампанского {женщинам налили тоже).

Самолет идет на снижение, и мы вступаем на бразильскую землю. Порт Ресифи. Мы в одних рубашках. Жара страшная. Красивые маленькие веера, которыми снабдил нас тот же «САС», не спасают нас. Мы жадно осматриваемся. Вокруг пальмы, какие-то необыкновенные цветы, черные люди.

От Ресифи до нашего конечного пункта лету всего четыре часа. Это не двенадцать часов через океан ночью, это над землей, это последний перелет, и это уже весело!

Окруженный громадой гор, на берегу океана раскинулся красавец город Рио-де-Жанейро. «Я тоже хочу в Рио-де-Жанейро, я тоже хочу в белых штанах!» — вспомнил я Ильфа и Петрова.

Мы смотрим на город и восхищаемся. Но красоту этого города нельзя увидеть и понять сразу. Постепенно, изо дня в день, мы открывали и ощущали все новые и новые прелести этого города.

На аэродроме артистов советского цирка встречала армия фото- и кино корреспондентов. На двух автобусах нас повезли через весь город в отель. В каждый автобус сели по два полицейских, так как в этот день была большая демонстрация бастующих рабочих. Короткий отдых в отеле «Амбассадор», и мы едем смотреть помещение закрытого стадиона, где нам предстояло работать через три дня.

Из автобусов присматриваемся к большому городу. Первое, что нас поражает, это полная хаотичность движения машин и автобусов. Каждый едет, как ему вздумается. Несмотря на колоссальное количество транспорта, почти нет светофоров. На особенно оживленных перекрестках стоят черные полицейские в больших стальных шлемах и с трудом регулируют поток бешено мчащихся автомобилей. Очень часты аварии. Нарушителей движения оберегает закон. Если кто-то на машине сбил и даже убил человека, но быстро скрылся и в течение двадцати четырех часов не был пойман,— он уже реабилитирован, и никто его не арестует. Произвели на нас впечатление и открытые трамваи. Трамваи не имеют стен, пассажиры сидят как бы в открытой коробке. Вокруг всего трамвая идет одна подножка, по которой с ловкостью эквилибриста бегает кондуктор и собирает деньги за проезд.

Шумные улицы, наполненные людьми различных оттенков кожи, гудки автомашин, звонки трамваев, громкая музыка, несущаяся из дверей магазинов, огни рекламы, которая сверкает и переливается с каждого небоскреба, не погасая и днем, и ко всему этому истошные крики продавцов лотерейных билетов — все это вначале несколько ошеломляет.

Шумные улицы, наполненные людьми различных оттенков кожи, гудки автомашин, звонки трамваев, громкая музыка, несущаяся из дверей магазинов, огни рекламы, которая сверкает и переливается с каждого небоскреба, не погасая и днем, и ко всему этому истошные крики продавцов лотерейных билетов — все это вначале несколько ошеломляет.

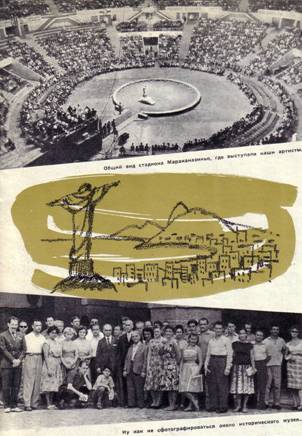

В северо-восточном районе города расположен большой футбольный стадион «Маракана» и рядом с ним крытый стадион, который называется «Мараканазиньо» (что значит: «маленькая маракана»). Эта «маленькая Маракана» вмещает всего двадцать с лишним тысяч человек. Обычно здесь проводятся соревнования по баскетболу, боксу, кэтчу (вольной американской борьбе) и салонному футболу (на деревянном полу играют две команды по пяти человек). В этом помещении труппа нашего балета дала один спектакль: нам предстояло дать здесь 36 спектаклей.

В ночь на десятое марта прибыл самолет с нашим реквизитом и животными.

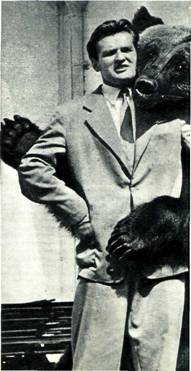

Полет прошел благополучно, и все животные во главе с медведем Гошей вылезли из самолета бодрые и веселые. Гоша вылез из самолета с чемоданом в лапах, на котором было написано по-русски и по-португальски «Москва — Рио-де-Жанейро».

Один лишь осел слез на землю в несколько раздраженном состоянии. Вначале мы подумали, что он обижен на то, что ему не дали свидетельства о перелете через экватор, но, оказывается, дело было сложнее. Ослу попало в дороге от ассистента Володи Щукина. Когда Володя переодевался в самолете и выложил на ближайший ящик свои документы, осел дотянулся до ящика и начал было жевать Володин билет на самолет. К счастью, это вовремя заметили. Билет с изжеванным углом был отобран, а осел обруган на высоте восемь тысяч метров.

Два дня, которые оставались до премьеры, были заполнены интенсивными репетициями, подвеской аппаратуры и лонж. Очень расстраивал всех слабый свет в манеже. Шестнадцать ламп высоко под куполом и два прожектора — для такого помещения это очень мало. Наш импресарио ничего больше сделать не смог. Пришлось попотеть с оркестром нашему дирижеру М. Мастерову. Некоторые местные музыканты оказались малоквалифицированными. После первой же репетиции пришлось отказаться от трех трубачей. (Один из них знал только три ноты. Их и играл.)

И вот 12 марта первый спектакль советского цирка в Бразилии!

Спортивный зал «Мараканазиньо» на премьере заполнился лишь на две трети: не было достаточной рекламы наших гастролей. Но две трети — это четырнадцать тысяч зрителей, и уже за час до спектакля в зале шумела публика, занимая места. Особенно быстро заполнялись дешевые места высоко на трибунах; билеты туда были не нумерованы, и каждый старался прийти раньше, чтобы сесть поближе к манежу.

Программа наша из двух отделений была составлена следующим образом (этот порядок номеров оправдал себя, и все гастроли шли точно по этой программе):

1-е отделение: пролог, Щетинины (воздушные гимнасты), Грачевы (жонглеры на мачтах), Куделины (акробаты на пьедестале), Балакины (гимнасты с ренскими колесами), Николаевы (турнисты на круглом турнике), Быковские (акробаты-прыгуны), Половневы (гимнасты на першах), В. Херц (силовой жонглер), В. Ольховикова (с группой дрессированных собачек и пони).

2-е отделение: Арнаутовы (полет в партере), Г. Тарбеева (пластический этюд), Е. Чивела и В. Рытов {воздушные гимнасты), Карандаш (клоунада «Сценка в парке») и в заключение — И. Кудрявцев со знаменитым Гошей, после чего шел эпилог с участием всей труппы.

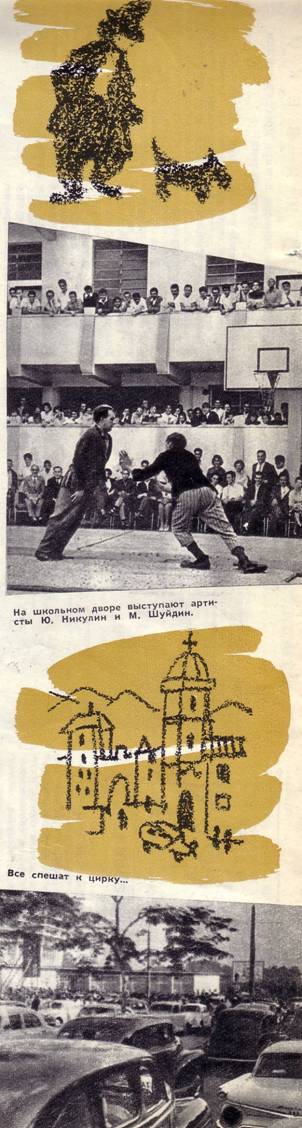

Паузы заполняли Карандаш и я с М. Шуйдиным.

В Бразилии ни одно зрелище (кроме футбола и кино) никогда не начинается вовремя. Если в афише было сказано, что начало нашего спектакля в 8.45 вечера, то мы обычно начинали в 9, а то и в начале десятого. Команду начинать давала дирекция. Но уже за десять-пятнадцать минут до объявленного начала публика кричала, свистела, хором кричала «бе-ее!» и требовала зрелищ.

И вот погас свет. Прозвучали бравурные аккорды увертюры, маленькая пауза —и на фоне мелодии «Широка страна моя родная» вспыхивает под куполом хрустальный спутник. Он медленно начинает вращаться по кругу, и в зале раздаются знакомые всему миру позывные спутника. Спутник медленно спускается.

Несколько секунд в зрительном зале стояла напряженная тишина, и вдруг публику прорвало... Тысячи людей начали неудержимо орать, свистеть, аплодировать. Такого приема мы не ожидали, и у всех нас, стоявших за кулисами в ожидании выхода в парад, даже мурашки забегали по спине...

Спутник спустился. Его принимают внизу Петр и Ирина Щетинины, вспыхивает полный свет, и на манеж под звуки бравурного марша из кинофильма «Цирк», под все не смолкающие крики, свист и аплодисменты выходим мы, артисты.

Короткое приветственное слово на русском и португальском языках нашего ведущего Ю. Егоренко, и вот уже в воздухе на спутнике — Щетинины, номер которых проходит под сплошные аплодисменты и оканчивается овацией. Успех представления превзошел все наши ожидания, а еще больше — ожидания наших импрессарио.

После спектакля мы задумались: «Кто же прошел лучше всех?» Трудно было ответить на этот вопрос. Публика неистовствовала весь вечер. Все, без исключения, номера проходили с необычайным успехом. Но, пожалуй, особенное впечатление на бразильцев произвела работа В. Ольховиковой, Николаевых и И. Кудрявцева.

Ольховикова «убивала» публику собачьим футболом. Одно появление собак-футболистов в форме популярных футбольных клубов Рио уже вызвало бурную реакцию; а когда был забит первый гол, то ликованию публики не было предела. Николаевы захватили всех своим головокружительным темпом и трюками, а Гоша чуть не «погубил» тысячи людей, так как еще немного, и здание стадиона рухнуло бы от бури восторга.

Клоуны тоже прошли хорошо. Как у Карандаша, так и у меня с партнером были на вооружении мимические репризы, которые превосходно принимались. Только иногда мы говорили в микрофон какую-нибудь ходовую фразу по-португальски, что усиливало эффект. Так, например, Карандаш произносил фразу из популярной песенки. Публика после этого неистово аплодировала.

На другой день мы все были героями дня. В гостиницу присылали цветы, письма, поздравительные телеграммы.

На другой день мы все были героями дня. В гостиницу присылали цветы, письма, поздравительные телеграммы.

Пресса высоко оценила выступления советских артистов. Один крупный журналист желтой прессы (прославившийся антисоветскими статьями) признавался в своей заметке: «... Меня не интересует, кто передо мной выступал: немцы, русские или турки. Это было здорово, это было прекрасно...» Газеты почти не выделяли отдельных номеров: писали о спектакле в целом, о «прекрасном Московском цирке».

На другой день, в воскресенье, было два спектакля. Второй спектакль, как уже сообщили газеты, был благотворительный, в пользу неимущих. Что в Бразилии есть неимущие, мы убедились лично. Наряду с богатыми кварталами с роскошными виллами мы видели районы бедноты, которые даже нельзя назвать застроенными. Это были какие-то курятники, норы, пещеры в горах, в которых копошились полуголые, голодные люди. Оказывается, кажущееся благополучие населения обманчиво. В городе полно нищих.

Нам сообщили интересные данные. Например, грубо подсчитано, что из шестидесяти миллионов населения сорок пять ходят босиком, обувь для них — роскошь.

Очень трудно получить образование. Высшие и специальные учебные заведения ежегодно имеют только тридцать тысяч вакантных мест, в то время как желающих учиться насчитывается ежегодно двести пятьдесят тысяч.

Школы для ребят существуют частные, в которых учатся дети состоятельных родителей, и государственные (муниципальные), где учится беднота. Мы видели и те и другие школы. Даже в их внешнем виде разница колоссальная. Если частные школы помещаются в красивых, высоких зданиях со специально оборудованным стадионом и бассейном, то государственные школы зачастую напоминают обыкновенный сарай. Прием в государственную школу очень ограничен. По нескольку дней стоят родители в очереди для записи своих детей в школу.

Медицинская помощь тоже не для многих, ибо вызвать врача или купить лекарство стоит очень дорого. Я сам убедился в этом, когда заболел в Сан-Паулу и уплатил за вызов врача полторы тысячи крузейров. Это стоимость двух пар обуви.

Четырнадцатого марта был наш первый выходной день.

С этого дня мы начали знакомиться с достопримечательностями Рио и его окрестностей. Всем очень понравилось ездить на пляж Копакабана. Нам, приехавшим из московской зимы, было особенно приятно покачаться на океанских волнах.

Наше счастье, что во время первого посещения Копакабаны солнце было за облаками; но и при этом тропическое солнце достало нас, и мы все обгорели основательно. На другой день болели спины, руки и плечи.

Бразилия — страна футбола. И, конечно, одним из наших первых походов было посещение знаменитого стадиона «Маракана», который в этом году справлял свое десятилетие. Это громадное сооружение, вмещающее двести тысяч зрителей. Две трети стадиона находится под козырьком от дождя (сооруженном, кстати, без единой колонны).

На стадионе расположено только футбольное поле. Вместо беговой дорожки поле опоясывает широкий бетонированный ров, наполненный водой и обнесенный высокой решеткой с загнутыми наверху прутьями. Это сделано для того, чтобы умерить пыл публики, которая в экстазе может ворваться на поле. Также изолированы между собой решетками и барьерами секторы трибун, чтобы болельщики поменьше общались друг с другом. (Чем меньше общения, тем меньше жертв.) Мальчишки, подающие мячи, вооружены длинными сачками, которыми они вылавливают мяч из рва.

Можно было бы подробно остановиться на описании ряда матчей, которые мы видели, но это займет слишком много места. На нас большое впечатление произвели игры профессионалов кожаного мяча, которые, несмотря на жару, отличались очень быстрым темпом и высокой техникой; удивляла реакция зрителей, которые выражали свои чувства, трубя в трубы, звоня в колокола, кидая в воздух специальные бомбы, рвавшиеся с таким треском, что весь стадион сотрясался от их разрывов. В середине матча болельщики начинали бросать на поле куски льда, который разлетался по зеленой траве алмазными брызгами. Игроки на ходу хватали кусочки льда и засовывали их себе за щеки для охлаждения.

Наши заядлые болельщики — Половнев, Щетинин, Рытов и Херц — буквально купались в футбольных переживаниях.

Из экскурсий особо интересными были посещение каскадов Тоунай за городом (это замечательный водопад, расположенный в горах и окруженный тропическим лесом) и подъем на знаменитую Сахарную Голову (самую высокую из гор, окружающих город). С этой вершины, куда мы поднялись по канатной дороге, открывается великолепная панорама города: здесь вдоволь поснимали наши фото- и кинолюбители.

В Рио мы осмотрели два больших музея: исторический и индейский. Если в индейском музее как-то еще отображена бразильская природа, животный мир и полезные ископаемые, то в историческом просто собрано имущество двух бразильских королей. Побывали мы также в зоопарке и в ботаническом саду. Особенно запомнилось нам первое посещение бразильского передвижного цирка. Сделать это мы могли только вечером, в свой выходной день. Заранее узнали, где расположился цирк, и вечером выехали туда на автобусе.

На самой окраине (цирки не пускают в центр города) было установлено шапито. Около входа в цирк, освещенного тусклой лампочкой, надрывался репродуктор, зазывая публику в цирк. Нас радушно встретил хозяин цирка, усадив всех на передние скамейки. Внутренний вид этого балагана был более чем жалким. Грубо сбитые лавки, манеж застлан какой-то мешковиной, всюду грязь — и над всем этим полощется полусгнившее шапито с дырами, в которые свободно может пролететь слон. Все это пока освещено одной лампочкой наверху. Зрителей можно сосчитать по пальцам.

Раздался третий звонок, и под куполом вспыхнули восемь лампочек на проволочном круге. Стало немного светлее. Со скрежетом раздвинулся занавес на сцене. На стене приколот наспех написанный плакат: «Артисты универсального театра-цирка приветствуют большой московский цирк». Начался «парад» униформы. Вышли четыре человека в разношерстных старых костюмах во главе с шпрехшталмейстером, одетым в голубую видавшую виды венгерку. Сообщив публике, что спектакль посвящается московскому цирку, он объявил первый номер.

Все номера шли под сопровождение радиолы. Когда пластинка кончалась, а номер еще продолжался, пластинку ставили сначала. Первым номером вышли мужчина и женщина, демонстрирующие баланс на катушке. Одеты они были в грязные выцветшие костюмы. Долго он балансировал на катушке один, потом с женщиной, сидящей у него на плечах. Финальный трюк: снимание штанов не сходя с катушки.

Выступала девушка на свисающем из-под купола канате. Работала она без особых трюков; просто висела и демонстрировала разные позы.

Перед четвертым номером долго натягивали проволоку. Коверный (он же балансер на катушке, только теперь — с раскрашенным лицом) деловито вынес стол, лег на него животом кверху и, взяв в руки веревку, крутил ее, как бы играя в скалочки, делая при этом в темп «склепки». Трюк смотрелся очень хорошо, и ранее я его в цирке не видел.

На проволоке выступала женщина непомерной толщины. Женщина кокетливо «вспорхнула» на мостик. Хрипло играла радиола, и артистка делала вид, что танцует. Зрелище было печальное. Убирали проволоку так же долго, как и устанавливали. За это время те же клоуны успели показать длинную старую клоунаду «Фотография». Половина антре состояла из ударов и пинков. В финале клоунады один из клоунов, путая покрывало аппарата, залезал под юбку клоуна, изображавшего женщину. Фотоаппарат взорвался, из-под юбки пошел дым, клоуны убежали.

Характерно, что во время спектакля публика ходила, разговаривала (даже пела!) и торговалась с продавцами жареных орехов и сластей. Продавцы ходили по местам и громко расхваливали свой товар.

Характерно, что во время спектакля публика ходила, разговаривала (даже пела!) и торговалась с продавцами жареных орехов и сластей. Продавцы ходили по местам и громко расхваливали свой товар.

Последним цирковым номером был мужчина-каучук. Худой мужчина с изможденным лицом демонстрировал свою гибкость. После каждого трюка он скорбно закатывал глаза и тяжко вздыхал. В финале он показал довольно сложный трюк. Встав на колени и сделав мост, он взялся руками за ступни ноги и стал выворачиваться, придавая телу замысловатые положения. Смотреть на это было неприятно, и я с облегчением вздохнул, когда он наконец распутал части своего тела и ушел под довольно сильные аплодисменты.

Следующие номера были эстрадного плана и исполнялись на сцене. Пожилая полная женщина играла пальцами на хрустальных бокалах. Ей аккомпанировал унылый гитарист. Играла она тихо и так же тихо ушла. Ее сменил коверный (это была его вторая реприза). Он пел песенку через микрофон. Пел не он. За кулисами крутили пластинку, а он только раскрывал рот. Публика об этом не знала и аплодировала. Оказывается, это был не комический трюк, а пение выдавалось за чистую монету. Танцевальный номер представляла полная, но хорошо сложенная женщина, исполнявшая самбу. Это нам всем понравилось. В этом все-таки был какой-то национальный колорит. Правда, танец был однообразен и в основном построен на искусстве двигать бедрами.

Далее шли вокальные номера. Пел какой-то слащавый тенор, которого зрители долго не отпускали, пела девушка. Наибольший успех имела ее песенка с подниманием юбки в конце каждого куплета, причем публика (в том числе и дети), зная эту песенку, пела хором рефрен: «Выше, выше, выше...»

Потом пел сам шпрехшталмейстер; пел какие-то популярные песенки, которые имели успех. Аккомпанировал певцам все тот же унылый гитарист. На этом спектакль окончился.

После всего владелец цирка вышел на сцену. Туда же был приглашен наш директор Л. В. Асанов с переводчиком И. Савельевым. С приветственным словом к нам обратились владелец цирка и профсоюзный руководитель. Публика горячо аплодировала после короткого ответного слова нашего директора.

Когда разошлись зрители, артисты пригласили всех нас за кулисы. Закулисная часть была не менее убога, чем сам цирк. Мы стояли в полутемном дворе, и артисты бразильского цирка разносили нам неизменный кофе, но на этот раз не в традиционных чашечках, а в простых граненых стаканах. Завязалась оживленная беседа, в основном мимическая (спасал еще международный цирковой лексикон), так что все друг друга прекрасно понимали. Мы обменивались фотографиями, открытками и значками. С улицы пролезли мальчишки, собирающие автографы. Первой, к кому они подошли за автографами, была артистка Валя Балакина. Когда она давала свой автограф, наш артист Рытов указал на нее пальцем и сказал ребятам: «Балакина». После этого ребята подходили ко всем нашим женщинам, совали свои блокноты и листки бумаги и говорили: «Балакина».

Гоша: «А дома лучше, чем за границей».

Иван Кудрявцев: «Тоже мне, открыл Южную Америку!..»

А когда мы сели в автобус и двинулись с места, артисты бразильского цирка махали нам на прощанье руками, а на заборе сидела толпа мальчишек и скандировала: «Ба-ла-ки-на! Ба-ла-ки-на!»

А когда мы сели в автобус и двинулись с места, артисты бразильского цирка махали нам на прощанье руками, а на заборе сидела толпа мальчишек и скандировала: «Ба-ла-ки-на! Ба-ла-ки-на!»

Балакина была очень довольна.

Но, несмотря на некоторое оживление в конце вечера, мы всю дорогу ехали подавленные виденным. Нам было жаль наших собратьев по искусству. Да, собственно, не по искусству (искусства почти не было), а по профессии. Теперь мне была совсем понятна фраза, которую сказал после нашего спектакля один из зрителей: «Мы думали, что у вас цирк, а оказывается, это очень интересно». Вот по таким передвижным захудалым циркам многие и оценивали цирковое искусство.

Через три дня артисты этого цирка посетили наш спектакль. После спектакля они зашли к нам за кулисы. Теперь уж они чувствовали себя несколько подавленными. На них произвели большое впечатление и наши номера, и наши костюмы, и громадное количество публики, и наш успех.

Они уже закончили свои гастроли в Рио и ехали куда-то далеко на запад. Здесь они прогорели, ничего не заработав. И никто не знал, что ждет их в следующем городе.

А спектакли наши продолжали идти с большим успехом. Уже кроме двух субботних давалось дополнительное третье представление в воскресенье. Это были трудные дни. Помещение «Маракеназиньо» ломилось от публики. В зале было душно и жарко, как в бане.

В Рио за кулисами нас поили национальным напитком «матэ». Этот напиток заваривается из листьев растения матэ и употребляется в холодном виде. Он приятен на вкус, сладок, освежает и утоляет жажду, В рекламном проспекте говорится, что матэ предупреждает многие болезни. Возможно, поэтому никто из нас не болел. А может быть, мы не болели, боясь дорогостоящих врачей. В общем, вопрос этот так и остался невыясненным.

По приезде в Бразилию мы сразу же вошли в контакт с Обществом бразильско-советской дружбы. Общество это возникло совсем недавно. За последние годы у бразильского народа возрос интерес к нашей стране. В каждом городе функционируют курсы русского языка. В этом году пятьсот бразильцев должны побывать в Советском Союзе по туристским путевкам. А знают о нас все-таки еще очень и очень мало. Хозяин одного ресторана, грамотный и разбитной человек, подошел однажды к нам и спросил: «Ответьте мне, но только честно: правда ли, что, как только у вас в России рождаются дети, всех их у родителей отбирает государство?» А когда он во время нашей беседы узнал, что у нас есть церкви,— удивлению его не было предела.

Необычайный интерес к нам со стороны населения наблюдался повсюду. Мы ездили в школы, встречались со студентами, спортсменами, были на курсах русского языка. Организаторам курсов в Рио очень помогли члены нашего коллектива Ю. Егоренко и Т. Никулина. В течение двух недель они записывали на магнитофон учебник русского языка. В дальнейшем эта пленка поможет студентам правильно произносить русские слова и фразы. Слушатели курсов горячо благодарили наших товарищей за помощь и преподнесли им благодарственное письмо и маленькие сувениры.

Остановлюсь на посещении большой текстильной фабрики, которая расположена в одном из городков в шестидесяти километрах от Рио. Когда мы прибыли на территорию фабрики, нас встретил сам хозяин и стал показывать достопримечательности. Однако нас не водили по цехам, не знакомили с производством. Нам показали благоустроенную поликлинику, детский сад и ясли. В детском саду и яслях было около тридцати детей. Хозяин сообщил, что сад и ясли — бесплатно для рабочих. Мы были удивлены таким небольшим количеством детей. Ведь фабрика насчитывала более трех тысяч рабочих. Позднее мы узнали, что все это — специально для показа. Пользоваться поликлиникой и другими благами может только очень узкий круг преданных хозяину рабочих.

После концерта, который мы дали в саду фабрики и на котором присутствовало подозрительно мало рабочих,— нас повели в бассейн. Там нам раздали трусы и купальники, и мы купались. Около бассейна стоял большой стол, уставленный бутылками кока-кола, лимонада, пива и тарелками с бутербродами. На прощанье нам всем раздали подарки (женщинам отрезы на платье, а мужчинам на рубашки). После этого мы уехали, так, собственно, и не увидев фабрики.

Фото артистов Т. Никулиной, Ю. Быковского и В. Рытова

11 апреля закончились наши гастроли в Рио-де-Жанейро, а следующим утром большой автобус-экспресс уже мчал нас по шоссе по направлению к Сан-Паулу. Проезжаем очень живописные места, иногда останавливаясь, чтобы сделать интересные снимки.

На шоссе оживленное движение. Через каждые 50—100 метров громадные (иногда высотой с четырехэтажный дом) щиты, рекламирующие автопокрышки, кока-кола, зубную пасту и вина, среди которых особое место занимала смирновская водка. Отъехав километров восемьдесят, мы увидели громадный плакат с изображением самолета. Внизу надпись: «Если бы вы летели из Рио самолетом, то сейчас уже были бы в Сан-Паулу». И через каждые 10—15 минут пути — предупреждения о возможной аварии на дороге. Около одного из поворотов стоит для устрашения высокий пьедестал, на котором настоящая легковая машина, смятая в лепешку. На пьедестале надпись: «Водитель этой машины ехал неосторожно». Это предостережение действует, видимо, не на всех, так как мы проехали мимо нескольких изуродованных или перевернутых машин, возле которых суетилась полиция и стояли зеваки.

К вечеру, когда на землю начали спускаться сумерки, мы увидели вдали огромный город в огнях, затянутый пеленой дыма, подымавшегося из многочисленных труб. Это был Сан-Паулу, или, как его называют, «бразильский Чикаго».

Сан-Паулу непохож на Рио-де-Жанейро: он гораздо больше и строже. Громадное количество фабрик и заводов; на широких улицах больше автомашин, но движение более упорядоченное. Населения здесь больше, чем в Рио (около четырех миллионов). Нам опять предстоит работать в спортзале закрытого типа, вмещающем четырнадцать тысяч человек. Помещение для работы, расположенное в большом парке, более удобно и уютно, чем «Марака-назиньо».

Начать свою работу мы смогли только шестнадцатого, так как была пасха, во время которой народ неохотно посещает зрелища. В свободные дни знакомимся с Сан-Паулу. Город очень большой. В центре преобладают небоскребы, увешанные, как и в Рио, рекламными плакатами. Магазины завалены шоколадными яйцами, в кинотеатрах идут фильмы духовного содержания. Вечером над городом стоит колокольный звон, а по улицам шествует религиозная процессия со свечками.

В первый же день мы, гуляя по городу, заблудились. Я протянул карточку нашего отеля проходящей мимо женщине, надеясь, что она объяснит нам дорогу. Женщина шарахнулась от меня, как от прокаженного. Вторая женщина, еще издали увидя мое приближение, кинулась в ближайшую подворотню. Только мужчина, к которому я потом подошел, объяснил нам дорогу. Позже мы узнали, что мужчине подходить на улице к незнакомой женщине запрещено. Это расценивается как «нарушение морали».

Тринадцатого вечером мы посетили еще один бразильский цирк. Цирк этот был богаче первого. Большое двухмачтовое шапито. Фасад цирка пестрит огромными красочными щитами с рекламой. Манеж, переходящий в сцену, имеет овальную форму и приподнят на метр от пола. Публики мало, так как это предпраздничный день. После увертюры ведущий объявил, что представление посвящается Московскому цирку. Программа, которую мы увидели, не отличалась высоким классом, в представлении чувствовалось влияние американских многоманежных цирков. Одновременно на арене работали два-три номера одного и того же жанра. Это было плохо, так как внимание рассеивалось.

Первый номер произвел на нас некоторое впечатление. Высоко под куполом на толстом натянутом тросе выступал симпатичный молодой парень. Работал без лонжи, в хорошем темпе. Он показал баланс на лестнице на канате, а в финале четко и чисто скрутил с лестницы на канат заднее сальто-мортале.

Первый номер произвел на нас некоторое впечатление. Высоко под куполом на толстом натянутом тросе выступал симпатичный молодой парень. Работал без лонжи, в хорошем темпе. Он показал баланс на лестнице на канате, а в финале четко и чисто скрутил с лестницы на канат заднее сальто-мортале.

Затем выступали посредственные жонглеры со шляпами и тарелочками и девочка с собачками, которые не желали слушать ее. Их сменили два клишника (мужчина с мальчиком) и антиподист с неизменным баллоном и щитом, разрисованным, как карта. Попрыгали прыгуны на батуде; самым сложным трюком у них было сальто-мортале с пируэтом. После этого вышли три слона. Трюки были известные, только в финале один из слонов брал в рот голову девушки и, обвив ее хоботом, носил по манежу, Группа девушек исполнила восточный танец. Кончился спектакль воздушным полетом. Долго растягивали сетку. В паузе вышли два клоуна с очень примитивными репризами, пересыпанными битьем по лицу и убийственными каскадами. Начался полет. Четверо мужчин и девушка делали очень простые трюки, финальный трюк (двойное сальто-мортале) так и не удался. Когда вольтижер упал в сетку, гнилые растяжки лопнули и сетка опустилась. К счастью, все обошлось благополучно. Если бы артист упал в центр сетки, он бы наверняка ударился о манеж.

Наша премьера в Сан-Паулу прошла так же торжественно, как и в Рио. Публики было много. О приезде советского цирка щ здесь уже, знали из газет. На другой день появились многочисленные рецензии, высоко оценивавшие нашу программу.

Работать в Сан-Паулу было гораздо легче. Здесь мы по-настоящему ощутили бразильскую осень. Город расположен высоко над уровнем моря. Уже не было убийственной жары. Вечером даже было настолько прохладно, что мы надевали плащи и пальто.

В Сен-Паулу, у нас было много интересных экскурсий. Особенно запомнилось посещение Института змей. Создание такого института в Бразилии продиктовано острой необходимостью. Во многих районах тысячи людей ежегодно болеют и погибают от их укусов. Институт вырабатывает из змеиного яда противоядие. Так как змеи, у которых взяли яд, долго не живут, институт все время получает новые экземпляры, которые присылают ему энтузиасты-добровольцы из глухих тропических джунглей Бразилии, Здесь мы увидели различных змей, начиная со змеи величиной с палец и кончая громадными анакондами более десяти метров в длину. Опытный экскурсовод показывал нам самых ядовитых змей. Укус такой змеи — мгновенная смерть. Бесстрашный человек брал за шею змею и пинцетом выдавливал на землю яд. Смотреть на это было жутковато.

Этот экскурсовод за двадцать лет работы в институте шесть раз был укушен змеями. От неминуемой смерти его спасало только то, что противоядие было под рукой. Тем не менее один раз он два месяца пролежал в больнице.

В один из выходных дней мы совершили поездку в порт Сантос (это в 80 километрах от Сан-Паулу). Благоустроенное шоссе, врезанное в горы, временами переходило в тоннели. Здесь мы особенно ощутили красоту бразильской природы.

В Сан-Паулу ассоциация бразильских импресарио и владельцев цирков устроила в честь артистов советского цирка прием, который прошел в очень дружественной обстановке. Интересной была встреча со школьниками: нам показали детскую самодеятельность, выступили и наши артисты. Первомайский праздник мы встречали в своем отеле. Был организован интересный вечер нашей самодеятельности. Кроме наших артистов было много приглашенных из числа администрации и обслуживающего персонала. Вечер прошел с большим успехом. Он еще больше укрепил дружбу с людьми, окружавшими нас.

Вместе с нами из Рио в Сан-Паулу переехали представители Института бразильского кофе. Еще в Рио институт организовал за кулисами специальный буфет, где каждый день для нас и вообще для всех, кто приходил за кулисы, готовился кофе. За специальной стойкой, на специальной керосиновой плите, со специальной посудой священнодействовали три человека в белых халатах.

Действительно, кофе был превосходный. Отработает артист номер, подойдет к стойке, выпьет маленькую чашечку ароматного напитка, и сразу пропадает усталость, человек обретает бодрость и энергию. Правда, хоть и бесплатный был кофе, но мы им не злоупотребляли: две-три чашечки в вечер. Если выпить много, можно испортить сердце. Во многих газетах и журналах можно было видеть фотографии наших артистов, пьющих бразильский кофе. Даже медведь Гоша был снят с большой кружкой кофе, зажатой в лапах.

Только впоследствии мы узнали, что организация буфета с кофе была не случайной.

В эти дни Бразилия ждала приезда советской торговой делегации. Североамериканская печать трубила на весь Мир, что никакой торговли Бразилии с Советским Союзом не будет. «Русские не пьют кофе!» — уверяли газеты. А на примере нашей группы все убедились, что русские любят кофе и понимают в нем толк.

Когда в Сан-Паулу мы встретились с представителями нашей торговой делегации, руководитель делегации отметил, что присутствие артистов Московского цирка способствовало успешным переговорам с бразильскими коммерсантами. Было заключено соглашение на поставку бразильского кофе в Советский Союз.

Буфет Института бразильского кофе сопровождал нас по всей Бразилии, и, даже когда мы вылетели в Монтевидео (Уругвай), с нами летел сотрудник института (один из тех, кто был в белом халате). И в другой стране он продолжал поить нас кофе до самого конца гастролей.

В последний вечер после спектакля он роздал артистам остатки привезенного кофе и, сказав, что очень привык к нам, заплакал.

Нужно сказать, что повсюду в Бразилии к нам относились гостеприимно и дружественно. Особенно подружился с надли обслуживающий персонал. И это не случайно. Люди, так сказать, низшего сословия, они не привыкли к такому отношению к себе, которое встретили с нашей стороны, и очень это ценили. Расставание с ними было трогательным. Они плакали, обнимая нас, и совершенно серьезно просили взять их с собой в Москву.

Характерно, что во время прощального приема, который устроило Общество бразильско-советской дружбы, было произнесено много хороших, по-настоящему дружественных тостов и речей. После начала гастролей сразу увеличилось количество желающих вступить в члены Общества.

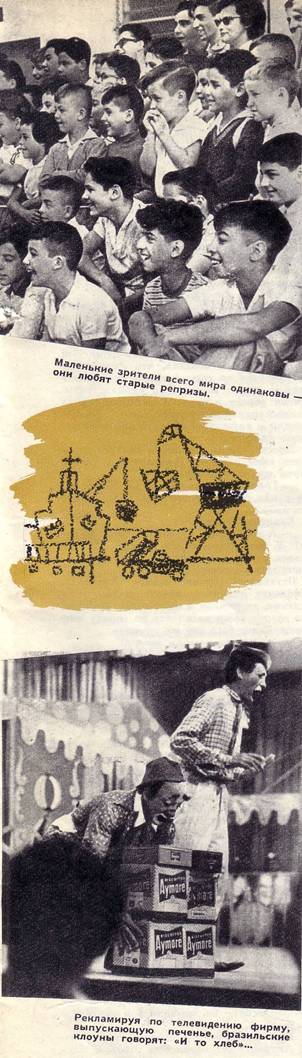

Раз в месяц, в один из понедельников, телецентр Сан-Паулу показывает концерт-конкурс. На этот концерт приглашаются артисты театров, кино, эстрады и цирка. По окончании передачи в специальной комнате с тремя телефонами дежурят работники телестудии. Зрители звонят по телефону и называют лучший номер программы и номер своего телефона. Затем подсчитываются очки, и выявляется победитель конкурса.

Помимо этого проводится своеобразная лотерея среди телезрителей, позвонивших в студию. Их номера записываются на карточки. Две карточки вынимаются победителем из общей кучи, и счастливцы получают денежную премию. В одной из таких передач участвовали и мы. От нашего цирка было представлено два номера: Галина Тарбеева и я с Шуйдиным. Тарбеева исполнила свой номер, а мы делали репризу «Насос». После подсчета выяснилось, что номера нашего цирка получили рекордное число голосов — 2117!

По условиям конкурса мы все трое награждались специальными серебряными медалями и общей премией в размере пяти тысяч крузейро (около 25 долларов). Медали мы получили, а деньги что-то до сих пор задерживают.

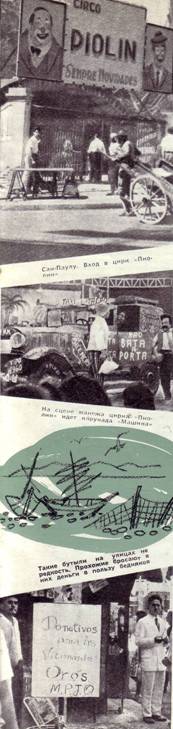

В последние дни работы в Сан-Лаулу мы посетили театр-цирк «Пиолин», Здесь мы впервые увидели кое-что интересное и достойное внимания. Наряду со средними номерами, как, например, номер жонглеров с шариками и тарелочками, антиподис-та, бросающего ногами мальчика, и большой клоунады «Машина» — сценки с допотопным такси, на котором хотят поехать прибывшие из деревни крестьянин и крестьянка (машина комично обыгрывается, она взрывается, из всех щелей бьет вода, идет дым, и в результате машина разваливается на части),— были и интересные номера.

Мы были свидетелями выступления очень хорошего клоуна. Владелец цирка «Пиолин» — популярный в Бразилии клоун. Появление его на сцене (в этом цирке нет манежа) сопровождается криками публики, которая устраивает ему овацию. Это немного полноватый пожилой человек, очень обаятельный и смешной клоун. После краткого диалога с партнером (диалога, не блиставшего остроумием) Пиолин и его партнер по очереди скрываются за кулисами и надевают на себя костюмы птиц (трико и шапочки, обшитые перьями, причем у Пиолина, изображающего птичку женского пола, поверх трико надето платье). Далее идет сцена объяснения в любви, построенная на свисте двух артистов. Сделано это настолько хорошо, с таким вкусом и мастерством, что публика буквально покатывалась от смеха.

Вместе со всеми зрителями мы дружно аплодировали талантливому артисту.

Вторым номером, который хочется отметить, был номер артиста, работающего с кнутами и лассо. Пожилой индеец выступает со своей партнершей-ассистенткой. Он высокого роста, с длинными распущенными седыми волосами, которые ниспадают у него до самого пояса. Одет артист в национальный индейский костюм. Владеет он кнутами превосходно. На большом расстоянии сбивает кнутом различные предметы, гасит зажженные свечи, перерезает в воздухе бумагу. Далее ассистентка берет в руки и зубы бумажные трубочки.

Со страшным щелканьем кнут рассекает на три части каждую трубочку, Затем артист показывает игру с лассо, в финале которой он на большом расстоянии ловит петлей ассистентку и несколькими ловкими приемами (тоже на расстоянии) крепко связывает ее по рукам и ногам.

Очень хорошее впечатление произвел номер першевиков. Эта пара (брат и сестра) работает очень смело и чисто. Трюки у них не выдающиеся, но очень хорошо отработаны. Большой успех у публики имел человек-оркестр. Высокий негр вынес свой реквизит (своеобразный комбайн из инструментов, куда входили барабан, бубны, трещотки, губные гармошки, гитара, трубы и аккордеон). Этот эксцентрик оказался очень хорошим имитатором духовых инструментов. Первое время, когда он прикладывал губы к трубе и играл на ней, мы и не думали, что он это делает голосом. Только в середине номера артист разоблачил трюк. Кроме этого, он прекрасно спел две песни, а потом с большим мастерством исполнил номер с художественным свистом. Таких мастеров свиста я, например, встречал очень редко.

Любопытен оказался массовый хореографический номер. Был исполнен национальный ритуальный танец, изображающий изгнание нечистого духа. Танец шел под барабанный бой и даже сопровождался пиротехническими эффектами. Смотреть было интересно, но номер как-то выпадал из общей программы.

Особо хочу остановиться на номере, который всем нам не понравился, хотя смотрели его с большим интересом. Это отживший у нас жанр — демонстрация человека-монстра, обладающего необыкновенно подвижной мускулатурой и огромной физической силой,

Пожилой лысоватый мужчина, атлетически сложенный, совершенно голый, если не считать грязной повязки в виде фартука на бедрах, демонстрировал разные довольно необычные трюки. Первое, что он сделал, это начал показывать свою мускулатуру и гибкость тела. Расслабив тело, он вдруг на глазах буквально раздувался. Груда мышц вздувалась на руках, груди и животе. Потом он вдруг начинал корчиться — и вот уже перед нами худой изможденный человек: руки висят как плети, грудь пропала, а живот настолько втянут, что, когда он поворачивается боком, виден позвоночник, обтянутый кожей. Тут же артист демонстрирует различные типажи людей. То он закатывает глаза (видны только белки), свои редкие волосы опускает на лоб, одна лопатка вдруг выступает, как чудовищный горб, живот втянут, монстр семенит по сцене ногами, которые стали вдруг кривыми,— перед вами какой-то странный, неприятный урод. Далее урод превращается в «дурачка», у которого изо рта течет слюна; «дурачка» сменяет обезьяна, которая прыгает, чешется, ловит блох. Все это артист проделывал очень ловко, но смотреть на это было неприятно.

Во второй части номера он забивал кулаками гвозди в кусок дерева, гнул руками на коленях толстые прямоугольные железные брусья. Демонстрируя силу мускулов живота, артист делал мост и бросал на живот нож острием вниз. Нож отскакикивал, как от стальной стенки. Тот же нож после этого трюка впивался в пол сцены.

Номер закончился подражанием крику, Тарзана, и артист ушел со сцены под восторженный рев публики.

Быстро пролетело время в Сан-Паулу. И вот уже последнее воскресенье, прощальные три спектакля в переполненном до отказа стадионе.

Это были последние спектакли в Бразилии, далее мы летели в Монтевидео, столицу Уругвая. Еще на 1855 километров мы отдалились от дома.

В Уругвае была уже зима. Монтевидео встретил нас солнечным днем и температурой + 18°. На красивых прямых улицах стояли большие клены с желтыми осыпающимися листьями. Да, это уже не Рио-де-Жанейро! Это был небольшой красивый курортный город, шумный от туристов летом, но сейчас тихий и спокойный.

Прежде чем отвезти нас в отель, наш автобус проехал по всему городу. Когда мы двигались по центральной улице и остановились в потоке автомашин, водитель проезжающего мимо автобуса, узнав, что едет советский цирк, высунулся из кабины, показал пальцем на небо, сделал вид, что прицелился, и крикнул: «Пу1». Потом засмеялся и, закричав на всю улицу «карашо!», поехал дальше. Этим он хотел сказать, что одобряет то, как «встретили» в СССР американского шпиона Пауэрса.

Парк-отель-казино — так называлась гостиница, в которой нам предстояло жить 20 дней. Утром мы подняли шторы и смотрели на холодный океан, который шумел под самыми нашими окнами.

Отель пустовал. Казалось, что мы одни жили в этом красивом здании. Был зимний сезон, и постояльцев было мало. Зато к вечеру здесь царило оживление. Тысячи машин различных мерок выстраивались по берегу и вокруг отеля. Ночью работала рулетка, и были открыты залы для карточной игры. Богачи Монтевидео приезжали сюда испытывать свое счастье.

Гастроли свои мы начали 27 мая неудачно. В первый день было немного больше четверти зала, на второй день тоже не больше. Выяснилось, что наш антрепренер Омар, ссылаясь на то, что спортзал «Пень-яроль», где мы работали, вмещал всего около шести тысяч зрителей, решил повысить цены на билеты. Первый ряд стоил, например, три доллара. Это, конечно, была очень высокая цена, и народ страны, которая сейчас переживает тягчайший экономический кризис, не очень-то мог платить такие деньги за билеты.

Только на четвертый день Омара уговорили снизить цены вдвое. Это возымело свое действие, и народ сразу же пошел в цирк. Однако завышение цен в начале гастролей надолго отпугнуло публику от цирка, и если позже наши дела пошли лучше, все же по-настоящему наполнить зал нам до конца гастролей так и не удалось.

Как я уже писал, Монтевидео — небольшой город. Здесь нет почти никаких промышленных предприятий. В основном город живет за счет приезжих туристов. Магазины пустуют, так как покупательная способность населения невелика. Нам даже страшно было входить в магазины. На одного человека сразу же накидывалось несколько продавцов, вырваться от которых было нелегко.

Движение на улицах не очень большое. Наряду с последними марками американских машин мы видели допотопные автомобили, времен примерно двадцатых годов. Оказывается, здесь принято пользоваться кузовами старых, отживших свой век машин, на которые ставят новые моторы. В Уругвае нас гостеприимно встретили работники советской миссии. Приятно было увидеть своих соотечественников. Ведь Бразилия не поддерживает с СССР дипломатических отношений, и около трех с лишним месяцев мы были единственными советскими гражданами в Бразилии, за исключением того периода, когда приезжала в мае месяце советская торговая делегация.

Фото артистов КАРАНДАША, Ю. БЫКОВСКОГО, В. РЫТОВА. Журнал «Советский цирк» 1960 г.