Как я боролся с Поддубным

За последние годы в репертуаре театров оперетты значатся и «Принцесса цирка» И. Кальмана, и «Цирк зажигает огни» Ю. Милютина на текст Я. Зискинда, и «Под черной маской» Л. Лядовой на текст Я. Лельганда, где главным действующим лицом является молодой... И. Поддубный (под другой фамилией, понятно!).

Еще до этого, в 1950 году, шел «Сын клоуна» И. Дунаевского (текст В. Типота и Е. Помещикова). Без марша и вальса из этой оперетты сегодня трудно представить себе какое-либо представление в наших цирках.

А несколько лет назад я поставил веселую оперетту о цирке Ж. Оффенбаха «Трапезундская Принцесса», премьера которой состоялась в Париже еще в прошлом веке, в 1869 году.

Оперетту всегда тянуло к изображению яркой, насыщенной жизни цирка. Я не собираюсь писать исследование на тему «Цирк и оперетта» и рассказывать об их общих чертах. А они, несомненно, есть: и праздничность, и жизнерадостность, и эксцентричность, и злободневные куплеты, и пронизывающая весь спектакль мелодичная, веселая музыка, и танцы. Мы знаем много случаев, когда артисты цирка переходили в оперетту. Назову хотя бы нашего популярного комика Серафима Аникеева.

Артисты, переходившие в оперетту, неизменно приносили к нам воспитанную цирком отточенность формы, четкость и точность движений. Действительно, ошибки или неточности актера театра грозят ему неприятной рецензией, а артисту цирка — иногда весьма серьезными последствиями.

Бывали случаи, когда и работники оперетты переходили в цирк, например в Петербурге дирижер Вейс. Когда его спросили, сможет ли он дирижировать лошадям, не разойдется ли с ними в ритме, Вейс ответил: «Подумаешь! Я много лет дирижирую актрисе такой-то (он назвал фамилию) и то не расходился в ритме!» (Надо сказать, что эта актриса была исключением в очень сильной петербургской труппе.)

Цирковые представления я, как и все, бегал смотреть с детства. Но в первый раз циркового артиста «в жизни», без грима я увидел в 1910 году. Это был знаменитый клоун и дрессировщик Анатолий Дуров. А увидел я его у нас дома, где он бывал несколько раз, и вот почему. В том году в Петербург, где мы жили, приехал драматический театр знаменитого немецкого режиссера Макса Рейнгардта во главе с замечательным актером Сандро Монсси. Они привезли нашумевший спектакль «Царь Эдип» Софокла. Спектакль этот Рейнгардт поставил на арене цирка. В Петербурге он шел в цирке Чинизелли. Анатолий Дуров решил на арене другого петербургского цирка, «Модерн», поставить пародию на рейнгардтовский спектакль и приехал к моему отцу с просьбой, чтобы тот написал текст к ней. Анатолий Леонидович в жизни был абсолютно не похож на знаменитого клоуна, который в блестящем, сверкающем костюме, окруженный свинками и другими животными, покорял публику, умиравшую от хохота. Это был небольшого роста, очень элегантный и очень серьезный человек.

— Я очень прошу, чтобы пародию вы написали в стихах. Я люблю стихи, — сказал он отцу и начал блестяще читать Пушкина, а потом «Горе от ума». Знал он эти и другие классические произведения поразительно.

Спектакль, пародирующий рейнгардтовского «Царя Эдипа», состоялся, А. Дуров его сам и ставил. Насколько я помню, особенного успеха он не имел, и Дуров начал исполнять свой обычный репертуар.

Рассказываю этот эпизод потому, что о нем мало кто знает и в истории цирка он не упомянут.

В дни моей юности необычайно популярной была «французская борьба». На «борьбу» с участием Поддубного, Заикина, Луриха, Аберга, Збышко-Цыганевича и многих других русских и иностранных борцов нельзя было достать билеты. Обычно «чемпионат» возглавлял знаменитый арбитр — «Дядя Ваня» (И. Лебедев). Все знавшие «Дядю Ваню» помнят, каким он был изобретательным режиссером и превосходным конферансье — находчивым, остроумным, молниеносно отвечающим на любой вопрос или замечание зрителей. Его «ответы» передавались из уст в уста.

Не помню, в каком году вышла «разоблачительная» книжка журналиста Б. Алмазова (Манюка), в которой раскрывалась вся хитроумная машина «чемпионата французской борьбы»: ставки борцов, контракты, в которых было обусловлено, кто и когда под кого должен лечь на обе лопатки, кто с кем должен окончить «вничью» и т. д. и т. п. Книжка наделала много шума, но интерес к «борьбе» не упал.

Летом, когда цирк был закрыт, чемпионаты под руководством неутомимого «Дяди Вани» проходили в театре «Летний фарс» (на бывшей Офицерской улице). Обычно сначала шла короткая комедия-фарс (зал был в это время совершенно пуст), а после ее окончания начиналась «борьба» (зал был переполнен до отказа). Огромное количество зрителей по входным билетам толпились вокруг изгороди театра, откуда все было хорошо видно.

Летом 1915 года мне пришлось некоторое время работать в петербургском фарсе в театре «Олимпия» на Забалканском проспекте. И тут я встретился с борцами. После спектакля актеры разгримировывались в уборных, а участники чемпионата готовились к борьбе. Со многими я подружился. Все эти силачи (а это были действительно силачи!) были милыми, мягкими, деликатнейшими людьми, настоящими, хорошими и сердечными товарищами.

Помню такой эпизод. В том сезоне среди борцов не было ни Луриха, ни Аберга — никого с крепким, броским именем. И сборы борьба делала средние. Тогда проявилась сверхизобретательность «Дяди Вани». Где-то на Васильевском острове он отыскал живущего в Петрограде настоящего индейца (не помню его фамилии), который никогда в жизни не занимался «борьбой». Но «Дядя Ваня» уговорил его принять участие в чемпионате. Он несколько раз показал ему приемы борьбы, срежиссировал его выступление с красивым молодым борцом латышом Рассо, и... в один прекрасный день на всех заборах Петрограда красовалась афиша, возвещавшая о том, что такого-то числа состоится первое выступление знаменитого индейского борца такого-то, «чемпиона Северной и Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии». Зал был, конечно, переполнен. «Чемпион» вышел, весь обвешанный медалями. Борьба с Рассо началась с того, что индеец дал ему подножку. В зале раздался свист, начались крики: «Подножка! Неправильно!..» Тогда «Дядя Ваня» подошел к рампе, жестом остановил публику и торжественным тоном объявил: «У них это разрешается!» Надо ли говорить, что подножка была придумана самим «Дядей Ваней»?! Я его потом спрашивал: «Где это «у них» разрешается — на Васильевском острове или на Петроградской стороне?» А он мне делал страшные глаза и шипел: «Тише, ты!» Не буду рассказывать, как шла схватка. По плану она кончалась вничью и должна была продолжаться на следующий вечер. Но после первого раза Рассо пришел в уборную усталый и мокрый, как никогда.

— Вы понимаете, — говорил он нам, — этот «чемпион» меня боится, он от меня убегает, а когда я его беру на прием, я должен его держать: он падает. Я привык стараться положить противника, а этого молодого человека я держу, чтобы он, не дай бог, не упал.

Симпатичнейший индеец выдержал такие выступления дня три и, хотя, очевидно, нуждался в деньгах, извинился перед «Дядей Ваней» и товарищами, отказавшись от участия в борьбе.

В 1919 году в Московском цирке состоялся концерт, в котором участвовали артисты цирка и артисты театров. Я конферировал этот концерт. Я начал вступительное слово, и вдруг вместе со мной заговорило многоголосое эхо из всех уголков цирка. Я инстинктивно начал говорить тише. Еще хуже! Я ушел с арены, и тут друзья, артисты цирка, объяснили мне законы циркового резонанса, показали, на каком месте надо стать и как глушить эхо. В этом концерте участвовал и Александр Иванович Южин. Его встретили овацией. Он начал читать свое любимое стихотворение А. К. Толстого «Василий Шибанов». «Князь Курбский... («Курбский, Курбский, Курбский...» — ответили все углы цирка) от царского гнева бежал...» («жал, жал, жал...»), «С ним Васька Шибанов, стремянный...» («мян-ный, мянный, мянный...»). Нужна была железная выдержка Александра Ивановича, его поразительное самообладание, чтобы закончить стихотворение. Перед «бисом» ему успели объяснить, куда стать и как справляться с эхом.

В описываемом концерте участвовали и знаменитые клоуны Бим-Бом (Радунский и Станевский). В первых рядах много мест было занято процветавшими в те годы «папиросниками» — мальчиками лет тринадцати-шестнадцати, торговавшими «рассыпными» папиросами на всех рынках. Они восседали со своими «дамами» — девочками приблизительно такого же возраста. Бим-Бом вышли и, отвесив «папиросникам» глубокий поклон, сказали: «Именитому московскому купечеству!» — на что зал ответил громовым хохотом и аплодисментами.

Летом 1922 года в эстрадном театре «Эрмитаж» состоялся благотворительный (как они тогда назывались) концерт. Кроме обычных афиш были расклеены ленты, рекламировавшие различные номера. Самая большая из них гласила: «Французская борьба: Иван Поддубный — Григорий Ярон». Иван Максимович иногда любил пошалить...

— А вы меня случайно не изувечите? — спрашивал я Поддубного.

— Да что ты! Я чуть-чуть, ласковенько...

Его «чуть-чуть» и «ласковенько» напомнили мне следующее. До революции в Петербурге существовал популярный ресторан «Вена». В этом ресторане был большой, специально артистический кабинет. В нем часто бывали А. Куприн с неизменным своим спутником клоуном Жакомино, писатели, поэты, журналисты, актеры разных театров, артисты цирка. Несколько раз был здесь и Иван Максимович Поддубный. О себе он не то в шутку, не то всерьез говорил:

— У нас на хуторе пять братьев, так я самый слабый.

Однажды рядом с Поддубным за столом сидел театральный рецензент Омега — очень большой и очень сильный мужчина. Он весь вечер спрашивал у Поддубного:

— Иван Максимович, что такое «тур де-тэт»?

Поддубный терпеливо объяснял, а Омега никак не понимал. Наконец Поддубный сказал:

— Дайте, я вам покажу. Да выне бойтесь! Я чуть-чуть, ласковенько...

И он действительно чуть-чуть, очень осторожно тронул шею Омеги. В результате Омега недели две ходил со свернутой набок головой.

Так что «ласковенько» Ивана Максимовича меня отнюдь не утешало: что для богатыря Поддубного было «ласковенько», то для другого — весьма «жесткенько». Наша борьба не состоялась: Поддубного пригласили участвовать в чемпионате французской борьбы в Ленинградском цирке, и он экстренно выехал «поднимать сборы».

Зимой 1924 года в Московском цирке состоялся концерт в пользу чего не помню, но знаю только, что цель его была очень почетной. В этом концерте Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина «работала» с попугаями, она кропотливо репетировала номер; красавец В. Труцци ездил на двух лошадях, причем на одной из них на одном пуанте стояла Екатерина Васильевна Гельцер, а Труцци держал ее за талию, управляя двумя лошадьми. Наш главный режиссер и великолепный актер К. Д. Греков выступал с пуделем Каро, причем дал стеком не тот сигнал. Бедный пудель растерялся, виновато помахал хвостом и убежал с арены. Я слышал, как его хозяйка-итальянка, надевая на Каро теплую попонку, говорила:

— Молодец, мой Каро, молодец! Никого не слушайся, кроме хозяина и хозяйки!

Что касается меня, то за несколько дней до концерта в Москве опять красовалась лента: «Через могучую грудь Г. Ярона пройдет автомобиль с пассажирами». За два дня до концерта во время спектакля ко мне в уборную пришел находившийся в то время в Москве мой старый друг И. Лебедев («Дядя Ваня») и, прислонившись плечом к притолоке двери, не здороваясь, мрачно сказал:

— Этот номер поручено поставить мне. Ну, как же это будет?

— Не знаю, — честно сказал я.

— Зачем ты соглашался?

— Уговорили, — ответил я.

— У тебя святое лицо, но афишу надо выполнять, — заявил «Дядя Ваня». — Ничего страшного! Ты наберешь воздуху, на тебя положат доски. Автомобиль пройдет по тебе только (!) правыми колесами, левые колеса будут идти по доске, которая лежит на арене. Только не выпускай воздуха. Приходи завтра в цирк на репетицию. — И он ушел.

На другой день мне показали «доски», соединенные поперечными брусьями. Это колоссальное сооружение весило больше меня раз в десять, и, конечно, положить их на меня было более чем рискованно даже без автомобиля. Тогда решили, что «Дядя Ваня» соберет «парад» очень высоких борцов, объявит их, потом объявит меня. Я выйду в костюме борца, увешанный медалями (тут я вспомнил индейского «чемпиона»!), затем по команде «Дяди Вани» я покажу «могучие» мышцы рук, ног и живота, после чего, когда на меня начнут класть доски, на арену с криком: «Не позволю!» — ворвется моя жена, разгонит всех борцов и «Дядю Ваню», которые спасутся бегством за кулисы, а автомобиль пройдет через борца Ивана Чуфистова. Все это было точно выполнено, причем я видел, как весь вечер волновался очень сильный человек — Чуфистов, хотя и делал этот номер на арене неоднократно. Между прочим, жена моя чуть не опоздала спасти меня: знакомые, сидевшие рядом с ней в партере, все время спрашивали: «Неужели через него пройдет автомобиль?» И она чуть не пропустила реплики: лежа, я уже мигал ей, что пора!

В дореволюционные годы театры и цирки жили обособленной жизнью, и лишь после Октябрьской революции все мы служим одному огромному общему делу — советскому искусству.

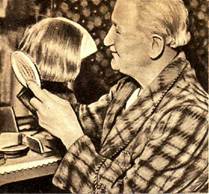

Коко перед выходом на арену

КОКО

английский клоун

Журнал ”Советский цирк” декабрь 1961г.