|

|

Цирк на стадионах

В последние годы, когда задаю коллегам вопрос: «Куда едете работать?» — все чаще слышу в ответ: «На стадион, во дворец спорта, в спортивно-концертный комплекс»...

Похоже, из обжитых стационаров цирк резво устремился на стадионы. Настораживает, что это уже не эпизоды от случая к случаю, а именно явление в многообразной практике Союзгосцирка, планируемое в широких масштабах и поощряемое, мне кажется, с особым рвением. Мои собственные гастрольные маршруты за истекшие годы все больше петляли в стороне от проторенных цирковых дорог: крытый стадион на проспекте Мира (Москва, 1984—1985), Лужники (лето 1985 г.), Дворец спорта и зрелищ (Барнаул, 1985—1986), Спортивно-концертный комплекс «Динамо» (Москва, весна 1986 г.), Лужники (лето 1986 г.). Какие-то странные метаморфозы происходят с цирком...

В 30-е годы в планы Управления цирками страны директивно вводились задачи широкой агитации и пропаганды спорта, поэтому неудивительно, что художественно-репертуарная политика Управления была поставлена в прямую зависимость от развития физкультурно-спортивного движения в нашей стране. Сегодня же, на исходе 80-х, такой задачи перед нашим цирком как будто бы нет. Она решена! И не без успеха.

Новое время выдвинуло новые задачи, главной из которых видится всемерное повышение качества создаваемых номеров и программ. Сегодня взят курс на интенсификацию развития всей структуры производства, включая, естественно, и культуру. Но возникает вопрос: чем объяснить явно экстенсивные методы управления и планирования, к которым прибегает руководство Союзгосцирка? Этот вопрос ветвится на несколько подвопросов.

Может быть, наш цирк достиг таких вершин художественного и прочего совершенства, что ему стало тесно в родных шестидесяти пяти стационарах и пятнадцати передвижках? Или наши цирки изо дня в день переполнены, а толпы желающих попасть на представления едва удерживаются выбивающейся из сил конной милицией?.. Скорее, наоборот, все труднее становится сделать цирки-стационары полными. (Исключим цирки Москвы — о них разговор особый.) Попробуем понять, что же происходит с цирком и вокруг него.

В докинематографическую эпоху с цирком все было относительно ясно: хочешь видеть цирк — покупай билет, занимай место в амфитеатре и смотри. Единственное, неповторимое, уникальное зрелище! С появлением кино положение усложнилось...

Помню, в начале 60-х годов в кинотеатре «Мир» в Москве долгое время демонстрировался фильм «Цирковое представление». Это была отснятая на пленку цирковая программа с участием тогдашних звезд советского цирка — Карандаша, Олега Попова, жонглеров Аберт, джигитов Али-Бек и других.

Почти неправдоподобным казалось сочетание детской непосредственности с прямо-таки фантастическими, изумляющими прыжками юной Нонны Запашной в номере - «Акробаты-вольтижеры братья Запашные». Виденное на экране во многом было неожиданно. Можно было, например, «в упор» рассмотреть лица или много раз обойти вокруг выступающих артистов, или «подсмотреть», что прячет за спиной Карандаш, или неожиданно снизу, сквозь плотно сцепленные руки братьев Запашных, увидеть улыбающуюся Нонну, смело ступающую по вытянутым рукам партнеров. Думаю, мало кто из сидящих в то время в зале кинотеатра особенно задумывался над тем, что оказался свидетелем зрелища, созданного абсолютно невозможными для цирка средствами выражения: угол съемки (ракурс), степень приближения (крупный план), чередование трюков и номеров (монтаж) и еще много такого было в том фильме, чего не бывает в цирке. Это было на редкость захватывающее, непередаваемо красивое, очень далекое от цирка и имевшее очень большой успех зрелище. Это был кинематографический цирк, киноцирк, имеющий, как позже стало понятно, вполне самостоятельную специфику.

Даже если представить себе, что камера будет установлена в зале неподвижно и с абсолютной, как некоторым кажется, беспристрастностью зафиксирует происходящее на манеже, все равно достигнутый результат нельзя будет считать цирковым представлением в общепринятом смысле. Потому нельзя, что существует принципиальное различие двух искусств. Цирковое представление есть уникальный акт творчества, единожды осуществляемый на манеже и обязательно в присутствии зрителей. Тогда как, скажем, в кино мы видим на экране не сами события, а изображение событий, некогда случившихся и закрепленных на пленке. Такого рода произведение предполагает многократное, в принципе, бесчисленное повторение, практически независимое от присутствия зрителей. Одна из кардинальных особенностей цирка — обнажение самого процесса творчества, одновременно являющегося и его результатом, объединяющим в номере (представлении) и творца и «материал». Каждое представление поэтому есть единичное и неповторимое событие творения и созерцания. Отснятый на пленку номер становится фотографией. Сиюминутная — сегодня, здесь, сейчас — прямая связь «манеж — зритель» есть основа основ искусства цирка. Вот почему непосредственное присутствие зрителей во время рождения процесса творчества не заменить никакой репродукцией. Копия всегда окажется «бледным списком» с живой картины. С цирка нельзя снять копию. Цирк — искусство принципиально не тиражируемое! Литература, кино, фотография, телевидение, напротив, — искусства тиражируемые, репродуктивные. Книга, кинофильм, фотография, телесюжет обретают полнокровную жизнь исключительно в копии, в тираже. Причем очередная копия абсолютно адекватна как предыдущей, так и оригиналу. Оригиналов в тиражируемы искусствах, — бесчисленное множество.

Учитывая это важнейшее отличие, можно сказать, что в нынешней практике сформировалось два суверенных вида творчества: цирк и киноцирк. Впрочем, можно уточнить, что киноцирк явился на свет едва ли не с момента рождения кино. Достаточно вспомнить хотя бы ранние американские кинокомические с участием Макса Линдера, Бастера Китона, Лаурела и Харди и, конечно же, фильмы неподражаемого Чарли Чаплина. С появлением телевидения общая картина еще более усложнилась.

Вездесущее ТВ, кажется, не оставило без внимания ни одной области культуры. ТВ стало многофункциональным, всепроникающим. В век «информационного взрыва» все хотят знать как можно больше о все большем. Помимо информационной и коммуникативной функции ТВ обладает (если быть точным — ее художественная подсистема) своей отличительной поэтикой. Поэтому-то при «переводе» цирка на телеяэык неизбежны потери и ограничения, равно как открытия и приобретения. Такова диалектика взаимоотношений этих искусств.

С утверждением на телевидении такой жанровой подсистемы, как художественная, стало возможным говорить о таком новом виде зрелища — телецирке. (По аналогии с существующим телетеатром, телеэстрадой, телебалетом.) Телецирк строится на качественно иной, отличной от цирка и кино технической и эстетической основе. Среди заметных в этой области явлений назовем циклы «На арен© цирка», «На манежах мира», «Новогодний аттракцион», телефильмы «Кто рассмешит клоуна?», «Цирк нашего детства», «Пирамида», «Прощание со старым цирком». Сложившуюся ситуацию в целом можно охарактеризовать так: цирку адекватен только сам цирк) Никакие технические достижения, включая ныне прогрессирующие кассетное кино и голографию, не в силах поколебать коренного различия двух групп искусств по признаку тиражируемости. Поставив таким образом необходимые точки над «i», вернемся к начатому разговору о цирке, устремившемуся на стадиона.

Не секрет, что использование спортивных сооружений для проката цирковых представлений — солидное финансовое подспорье, если не сказать резче, финансовая «палочка-выручалочка» для Союзгосцирка. Задумаемся, однако, цирк ли то, что видят зрители со спортивных трибун, вмещающих, как правило, от пяти до десяти тысяч зрителей? Не слишком ли опрометчиво упущено важное замечание Станиславского, что театр на три тысячи мест — нонсенс?)

Удаленность зрителей от арены или того места, которое арену обозначает, создает для восприятия стадионного, скажем так, цирка серьезные затруднения, а скорее всего, непреодолимые преграды. Глаза исполнителей, их лица, исполняемые трюки, мимика, пластика артистов и тому подобное трансформируются в «стадионном» зрелище до неузнаваемости. Л. Выготский в книге «Психология искусства» объясняет это тем, что сколько-нибудь значительное уменьшение или увеличение абсолютных составляющих произведение искусства средств выразительности приводит к закономерной деформации, искажению средств выразительности, искажению самих произведений, а следовательно, и их воздействия на зрителей. Очевидно, что и количественные и качественные различия в нашем случае не «сколько-нибудь», а весьма значительные и принципиальные.

Не слишком, однако, терзаясь сомнениями, ревнители «стадионного цирка» нарушают ту пропорциональность зрелища, которая сложилась исторически. Обратившись к истокам цирка, нетрудно заметить, что гистрионы, жонглеры, скоморохи и прочие прямые и косвенные потомки доцирковых эпох в своей эволюции неуклонно двигались в сторону локализации того зрелища, которое в более поздние времена обрело свои законченные формы и содержание как цирк. Не так уж трудно заметить, что с течением времени выкристаллизовывалось нечто вроде «золотого сечения» цирковой архитектуры, начиная от оптимального тринадцатиметрового манежа и кончая размерами здания, вмещающего 1,5—1,7 тысяч зрителей,(При желании можно проделать любопытную работу, выяснив, что отклонения от этого как в одну, так и в другую сторону неизменно влекли за собой качественные сдвиги в художественной структуре как целого ряда представлений, так и отдельных номеров.) Я убежден, что цирк даже на четыре тысячи мест — не цирк. И вот почему.

В зале, превышающем полторы тысячи мест, утрачивается самое важное в любом искусстве — контакт со зрительным залом. Изменяется сама природа этого контакта. Из соучастника и сопереживателя зритель незаметно для себя становится пассивно-созерцательным потребителем. «Стадионный цирк» навязывает зрителю свою, отличную от цирковой эстетику — эстетику стадиона и массовых театрализованных представлений. Нужны сотни и даже тысячи участников стадионного дей-ствия, чтобы оно «смотрелось» и «читалось».

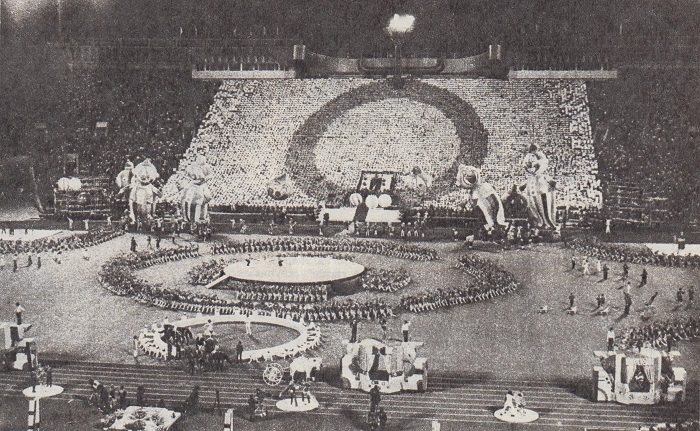

Вспомним, что на закрытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1985 году цирковому представлению «аккомпанировал» кордебалет в две тысячи статистов, а своеобразной декорацией служил многотысячный художественный фон. На празднике открытия Игр доброй воли в Москве 1986 года в кавалькаде на стадионе принимали участие около 600 артистов цирка, плюс 400 знаменосцев, плюс 800 спортсменок и все это в обрамлении того же многотысячного фона.

Участвуя в стадионном зрелище, цирковой лицедей вынужден отказаться от собственного лица и надевать бутафорскую маску. Одной из наиболее выразительных и в художественном отношении удачных сцен в спектакле «Приключения неуловимых» в спортивном комплексе «Олимпийский» была сцена «Гномы». Исполнителей этого эпизода режиссер весьма резонно «спрятал» за крупные маски — более или менее точные копии героев знаменитого диснеевского мультфильма. Фестивальным летом 1985 года в цирковой кавалькаде клоунов не было. Были личины, обозначавшие клоунов,— большие шаржированные маски; еще были четыре огромных надувных клоуна, которые помогали создавать атмосферу карнавала, увлекательной игры, свойственной цирку. В центре поля располагались двадцатиметровые в диаметре сценические подмостки, на которых работали велофигуристы; поодаль сбоку находились площадки для демонстрации номеров роликобежцев; прямо перед главной трибуной — традиционный манеж, где показывались дрессированные лошади; на поле выступали две труппы акробатов с подкидными досками; работало более двух десятков жонглеров; на двух «жирафах» (стрелы автокранов, соответственно декорированные), высоко задиравших шеи над стадионом, работали воздушные гимнасты...

Рядом с артистами действовали две тысячи спортсменок. И все это, непрерывно движущееся, вращающееся, танцующее, сальтирующее и переливающееся всеми оттенками радуги и фонтанирующее блестками мастерства, представало взору восхищенного стадиона.

При том, что я многократно смотрел репетиции и точно знал, что и в каком именно месте будет происходить, во время праздника, скажу откровенно, растерялся. Что же говорить о зрителях, впервые и единожды, попавших на стадион?! Было очевидно, что они ошеломлены напором фантазии и изобретательности. Внимание их двоилось, троилось и пятерилось, не в силах отдать предпочтение чему-либо. Воспринимался в конечном счете общий рисунок синхронных и асинхронных движений, цветовая гамма, динамика грандиозного зрелища, что, надо полагать, соответствовало замыслу.

Открывая цирковой «блок», В. Леонтьев в шутливой песенке вопрошал: «Кто сказал, что цирк не приедет? Он приехал. Приехал на фестиваль...» Понять певца и поэта-песенника можно. Нельзя согласиться с тем, что зрители Лужников увидели именно Цирк. При повторной трансляции праздника по телевидению я лишний раз убедился, что и телезрители цирка как такового не увидели. Не станем рассуждать о том, кому повезло больше — не о том речь. Будем считать, что каждый из видевших остался доволен полученным впечатлением. Зададимся тремя вопросами. Вопрос первый: что увидели зрители, сидевшие на трибунах Лужников?

Я бы рискнул назвать это ходовым нынче словом — шоу. Изначальный синонимический ряд значений этого английского термина таков: показ, демонстрация, зрелище, спектакль, выставка, витрина, организация, грандиозное предприятие. Можно сказать, что шоу — это организация предприятия, ставящего целью создание пышных постановок и спектаклей в парадных, выставочных тонах, грандиозными по масштабам и яркости постановочными средствами. Не случайно крупнейший в мире цирковой синдикат «Цирк братьев Ринглинг, Барнум и Бэйли» называется — «Величайшее шоу на Земле». В самом названии зрелища подчеркнуто, что это не цирк, или, скажем точнее, не вполне цирк, а именно шоу, некая версия цирка. Теперь зададимся вторым вопросом: что же увидели телезрители?

Они, я думаю, увидели великолепный образец, а вернее фрагмент (он занял 18 минут) того зрелища, которое мы обозначили как телецирк. Работа нескольких номеров одновременно в разных местах обусловила частую смену ракурсов трансляции, возможность электронного телемонтажа, комментарий, крупный план и многие другие специфические телевозможности, которые режиссером передачи сводились на экранной «картинке» в увлекательное телезрелище.

И, наконец, зададимся третьим вопросом: что же происходит собственно с цирком, когда он в своей повседневной практике устремляется на спортивные арены?

Стадион имени Ленина в Лужниках. Закрытие XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Получается довольно неуклюжий гибрид. В центре большого эллипса спортивной площадки располагается тринадцатнметровый манеж. Оставшееся пространство либо заливается льдом, либо «застраивается» несколькими сценическими площадками, а одна из сторон эллипса выстилается специальным покрытием для демонстрации фрагментов из конных номеров. На самый поверхностный и весьма дилетантский взгляд кажется, будто постановочно-художественные возможности расширяются. Заблуждение. На самом деле для зрителя такие «возможности» оборачиваются одной-един-ственной возможностью видеть нечто с расстояния сорока-шестидесяти метров. Это так же удобно, как рассматривать предмет в перевернутый бинокль.

Вместо, если так можно выразиться, полнометражного цирка зрителю предлагается усеченная имитация его, значительно отошедшая от цирка как он есть, но явно не дотягивающая до шоу. Предлагается, по сути, цирк-эрзац, цирк-заменитель, который создает облегченное по видимости и ложное по сути представление о целях и возможностях «натурального» цирка. Все равно, как если бы мы хотели приохотить человека к настоящей литературе, а давали ему для чтения подборки объявлений и разноцветные лубочные картинки. Думаю, стоит дать себе труд понять, что перевернутый бинокль — не очки, а справочники и лубок — не литература и не живопись.

Исконный цирк теряет своего зрителя по разным причинам и в том числе, я думаю, по причине запланированного культивирования всякого рода цирковых эрзацев.

Ни одно выступление артистов цирка вне родных стен не обходится без сердитых зрительских нареканий типа: «Почти ничего не было слышно и видно...», «невозможно было ухватить нить сюжета, да и был ли он?» и т. д.

Профессиональная цирковая критика также высказала ряд опасений на сей счет. «Условия восприятия зрелища на стадионе (читай — в спортзале) противоречат доверительной природе сказки... скорее всего,— пишет кандидат искусствоведения Н. Румянцева, — еще не до конца исследованы возможности драматургии для массовых зрелищ и совсем уже кое-как поняты постановочные возможности».

Телевидение изменило наши представления о зрелище. Размышляя над представлениями «стадионного цирка», невольно приходишь к мысли, будто присутствуешь на необъявленных съемках циркового телефильма. Так и кажется, что вот сейчас все будет виднее и крупнее, а вот здесь — додумываешь — прозвучит закадровый комментарий и мы увидим замедленный повтор трюка, все иначе поймем и воспримем... Такое, одним словом, впечатление, что смотришь «черновик» будущей телепередачи. Увы! В реальности, на спортивной арене, отнюдь не «черновик» и не репетиция. Идет готовый, «чистовой» вариант цирковой (новогодней, весенней, летней...) программы, которая вызывает по меньшей мере недоумение, чтобы не сказать, раздражение. На кого это рассчитано? Что происходит? «...Тут уже иная контрастность и иначе в соотношении с передним смотрится задний план... Меняется механизм восприятия, мы попадаем в область иных эстетических закономерностей, по сути дела — в область другого вида искусства». Так В. Саппак в книге «Телевидение и мы» объясняет природу такого недоумения. Заковыка, однако, в том, что В. Саппак рассуждает о природе восприятия телезрелища, а у зрителей «стадионного цирка» перед глазами нет всемогущего телевизионного ока.

Стадионный цирк уже существует и функционирует. Но это другое искусство или, скажем осмотрительнее, другой вид зрелища. Тяготея к стадионам, цирк как таковой, вольно или невольно, размывает собственные границы, смешивает критерии, перепутывает жанры, синтезирует несинтезируемое. Пытается сочетать несочетаемое. Выходит — заменитель. Эрзац-цирк порождает недоверие и компрометирует цирк «натуральный», который сам по себе давно уже нуждается в серьезных качественных переменах. Интенсивными методами!

Понятно, конечно что цирковые представления в спортзалах приносят весомые прибыли, без которых немыслимо дальнейшее развитие нашего цирка. И все же, думаю, приобретения не окупают затрат, а вот потери могут оказаться невосполнимыми. Проблема интенсификации, а иначе говоря, рачительного хозяйствования как раз отличается тем, что состоит в умении критически, трезво оценить не только сегодняшние прибыли, но и завтрашние потери. На этом пути открывается целый комплекс проблем, которые я бы обозначил как проблемы экологии цирка.

Сможет ли сегодняшний выход циркового искусства на спортивные площадки оставить нам завтра относительно полными залы стационаров? Вот вопрос, на который я лично не нахожу однозначного оптимистического ответа. Впрочем, с интересом выслушаю тех, у кого такой ответ есть.

ВЛАДИМИР СЕРГУНИН

оставить комментарий

|

|

|

Подписаться на

рассылку сайта: |

|

|

|

|