| 13:46 | 16.11.2019

Цирк в литературе

О художественных произведениях прошлых лет, посвященных людям арены.

О художественных произведениях прошлых лет, посвященных людям арены.

Сегодня мы публикуем статью, которая знакомит с произведениями, посвященными циркам Петербурга — Петрограда — Ленинграда.

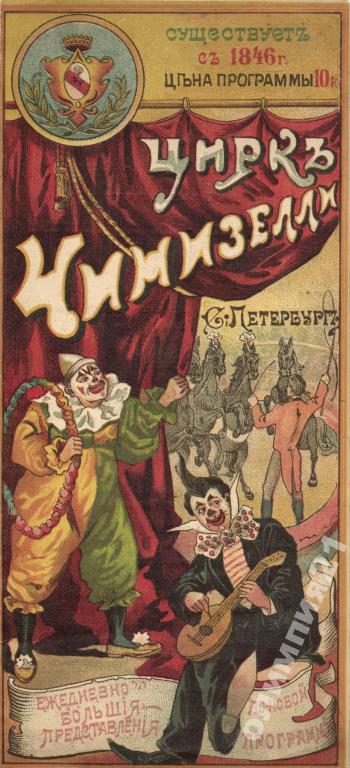

Несмотря на то, что такая наука, как цирковедение, возникла практически лишь в последние несколько десятилетий, искусство, которое мы называем искусством смелых, сильных и ловких, не может считать себя пасынком. Русская художественная литература уже давно проявляла интерес к цирковой тематике. Среди постоянных посетителей столичного цирка Чинизелли, например, были М. Горький, А. Блок, А. Куприн, Л. Андреев, И. Бунин, а еще раньше Д. Григорович и другие писатели, в творчестве которых в той или иной степени нашли отражение впечатления, полученные на представлениях.

Могут ли наши знания искусства цирка, его истории обогатиться за счет произведений художественной литературы? Или это относится только к специальным искусствоведческим работам? Нет, не только. Не случайно, составляя библиографический перечень литературы, приложенный к книге «Цирк», автор этого первого на русском языке капитального труда об искусстве манежа, Е. Кузнецов, подчеркнул, что в него не включена «литература беллетристического порядка, весьма многочисленная и в отдельных случаях также заслуживающая внимания».

Выдающийся цирковой исследователь Е. Кузнецов имел, естественно, в виду такую художественную литературу, которая служила бы дополнением к истории и теории предмета его исследования. Да, сбрасывать со счетов беллетристические произведения, особенно принадлежащие перу писателей-реалистов, для получения общей картины развития того или иного вида искусства было бы неправильно. Они в ряде случаев тоже представляют большой познавательный интерес, так как являются своеобразными свидетельствами современников.

С такой точки зрения подходил, например, к отбору обширного материала, положенного в основу его интересного труда «Русский театр в художественной литературе» известный искусствовед С. Данилов, занимавшийся, кстати, и вопросами цирка. Но если анализ беллетристики, посвященной театру, как видите, имеется, то по цирку подобного рода обобщений пока нет. Исключением являются небольшие журнальные публикации: «Горький и цирк», «Блок и цирк» и некоторые другие.

Тема нашей статьи ограничена кратким обзором художественной литературы, посвященной циркам Петербурга — Петрограда — Ленинграда. Цирковое искусство в городе на Неве нашло наиболее широкое и красочное отображение в творчестве писателей как XVIII, так и последующих веков, вплоть до наших дней.

Появление первых петербургских цирков относится к началу 20-х годов прошлого столетия. 8 1822 году открывает на Крестовском острове здание для «гимнастических упражнений» Иосиф Габит. В 1823—1825 годах дают представления в балаганах на площадях во время масленичных и пасхальных гуляний и в манежах при частных домах группы Лемана, Турниера, на сцене Петербургского Большого театра выступают танцовщики на канате Киарини. И, наконец, в 1827 году строит деревянное цирковое здание на том самом месте, где ныне находится Ленинградский цирк (на Фонтанке, около Симеоновского моста), Жак Турниер. Но это не было первым знакомством петербуржцев с искусством цирка. Еще раньше, во второй половине XVIII века, выступали на берегах Невы «ташеншпилеры», жонглеры, «кунстберейторы». и когда поэт Василий Петров, которого прочили во «вторые Ломоносовы», посвятил едва ли нс самую первую свою оду «конной карусели», состоявшейся 16 июня 1766 года в Петербурге, когда он описывал, как «убором дорогим покрыты, дают мах кони грив на ветр», как, сидя верхом, «подвижники избраны несутся в путь, песком устланный», то рисовал яркую картину конных игр, перешедших впоследствии на цирковой манеж.

Известно, что Лермонтов в «Княжне Мери» описал выступление фокусника Алфельбаума, дававшего представления для публики в Кисловодске, а Гоголь в «Мертвых душах» устами Ноздрева упоминал эквилибриста Фенарди, гастролировавшего по российским провинциальным ярмаркам. Ну, а есть ли что-либо подобное у Пушкина? Проявлял ли Пушкин интерес к этому виду искусства?

В серьезной работе А. Вадимова и М. Триваса «От магов древности до иллюзионистов наших дней», а перед этим у Н. Смирнова-Сокольского в «Рассказах о книгах», убедительно показано, с каким большим интересом относился Пушкин к оригинальному творчеству трансформатора, вентролога и мима Александра Ваттемара, выступавшего в Петербурге а 1834 году. Он даже подарил последнему автографы трех своих стихотворений, хлопотал об устройстве его гастролей в Москве. Но есть и другие свидетельства знакомства Пушкина с искусством, которое, если пользоваться современной терминологией, мы называем эстрадно-цирковым. В письме к А. Дельвигу, посланном в середине ноября 1828 года из Малинников, Пушкин шутливо замечает: «Соседи ездят смотреть иа меня, как на собаку Мунито». Что это за такая собака Мунито, о которой упомянул Пушкин? Это была дрессированная собака, которую демонстрировал в Петербурге в октябре 1827 года Кастелян д'Орино из Милана. В «Северной пчеле» писали, что «чрезвычайные дарования» Мунито удивляли всех, множество зрителей посещало ее выступления.

Широко известны блестящие поэтические описания Пушкиным балета, оперы. Но есть у него и строки, посвященные искусству цирка, правда, не профессионального, а народного, национального. В «Цыганах» дано описание вождения медведя, а в «Тазите» — «забав наездничьих». Очень выразительна картина джигитовки:

«Верхами юные чеченцы

В пыли несясь во весь опор,

Стрелою шапку пробивают.

Иль трижды сложенный ковер булатом сразу рассекают».

Нельзя не обратить внимание на строки: «Как гонит бич в песку манежном по корде резвых кобылиц» из ранней редакции главы 5-й «Евгения Онегина». Они напоминают нам о манежах, где не только производилась выездка лошадей, но и имели место цирковые выступления. А в стихотворной шутке «Надо помянуть...» (1833), написанной А. Пушкиным совместно с П. Вяземским, среди большого числа упоминаемых ими имен мы встречаем и имя «Пинети, славного ташеншпилера», знаменитого фокусника XVIII — начала XIX столетия. Строка, в которой говорится о Пинетти, принадлежит Пушкину.

Однако все это пока лишь эпизодические, порой косвенные упоминании искусства цирка в художественной литературе. Одним из первых, кто глубоко отразил его в своих произведениях, был Н. Некрасов. Речь идет о его ранних повестях, прозаических и стихотворных фельетонах, относящихся к 1843—1844 годам.

В «Хронике петербургского жителя», например, Некрасов от имени своего героя Пружинина в несколько ироническом тоне так описывает конные представления, которые давал на Измайловском плаце французский поданный Луи Сулье: «У Сулье были скачки преинтересные; скакали и стоя, и сидя, и на одной, и на пяти лошадях; две мамзели, одна с белым хвостом, другая с синим, задували мимо публики вперегонку; вид превосходнейший! Чудак какой-то стал на лошади снимать с себя разные одежды, и то явится шутом, то наездником, то вдруг женщиной — белая юбка, лиф черный; стоит на лошади и несется во весь опор, как ведьма киевская, и публике поклоны и разные нежности отпускает... В заключение скакал сам шталмейстер Сулье на пяти лощадях».

Мы должны быть благодарны Некрасову за то, что он оставил нам подробное описание «конских ристалищ», так же как и Тургеневу, отразившему в «Современных заметках» 1847 года «лошадино-циркоманию», то есть повальное увлечение цирками. Это была пора, которую мы охарактеризовали бы, как золотую пору петербургского цирка, когда превосходные наездницы Каролина Лойо, Полина Кюзан, Вильгельмина Чинизелли и другие стали кумирами зрителей. Тургенев дает образную и очень точную характеристику каждой из них. Годом раньше тот же Тургенев не мог не отметить интереса к цирку в одноактной комедии «Безденежье».

Чрезвычайный успех петербургских цирков Гверры, а также Лежара и Кюзана породил к жизни казенный театр-цирк, на месте которого впоследствии возник Мариинский театр (ныне — Академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова). Открытие 29 января 1849 года этого зрелищного предприятия нашло подробное отображение в повести В. Зотова «Вольтижерка», опубликованной в том же году в журнале «Отечественные записки».

И вот мы подходим к периоду, когда на смену временным циркам пришел первый каменный стационар Чинизелли на Фонтанке. Его открытие состоялось, как известно, 26 декабря 1877 года. Прошло всего пять лет и в январе 1883 года читатели получили одно из самых значительных произведений русской «натуральной школы», посвященных цирку, — «Гуттаперчевого мальчика» Д. Григоровича.

Наше исследование истории создания этого произведения позволяет выдвинуть гипотезу о том, что прообразом цирка, в котором происходили события, описанные Григоровичем, послужил цирк Чинизелли.

За подтверждением обратимся к тексту самой повести. С первых же строк «Гуттаперчевого мальчика» автор вводит нас в конкретную обстановку Петербурга, в «пятый день масленицы», в самый разгар праздничных гуляний. Автор ведет нас на площадь «против цирка». Мы видим, что «публика, выходившая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицына луга, где были балаганы». Сообщает Григорович и некоторые другие приметы, говорящие о месте расположения цирка. Так, прачка Варвара, первоначально взявшая на себя заботу о мальчугане Пете, ставшем затем акробатом, жила «на Моховой улице в подвальном этаже, на втором дворе большого дома». А на том же дворе, «только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка». И уж совсем точно называет писатель адрес, когда под конец своего повествования задает вопрос: «Ну... А там? Там в конца Караванной.. Там, где ночью здание цирка чернеет всей своей массой и теперь едва виднеется из-за падающего снега, — там что?».

Царицын луг (ныне — Марсово поле), Моховая, Караванная (теперешняя улица Толмачева) — все это места, близкие к Фонтанке, к зданию цирка Чинизелли. Можно привести еще множество разных деталей, связанных с описанием зрительного зала, закулисных помещений, говорящих о том, что перед нами этот цирк.

Повесть «Гуттаперчевый мальчик» была опубликована а первых трех номерах журнала «Нива» за 1883 год. А первое отдельное издание вышло в 1884 году и было проиллюстрировано видным художником-писателем Н. Каразиным. Интересно, что большинство рисунков сделано с натуры, а именно у Чинизелли. До сих пор, например, перегородки между стойлами в конюшне Ленинградского цирка выглядят совершенно так, как их изобразил Каразин.

Мы знаем, что перед написанием «Гуттаперчевого мальчика» в литературной деятельности Григоровича был очень долгий перерыв. Почему же, вновь взявшись за перо, он обратился к сюжету из цирковой жизни? Почему свою повесть посвятил изображению судьбы несчастного мальчика из цирка. Это было в известной степени связано с филантропической деятельностью писателя, горячо подхватившего идеи созданного в 1847 году в Нью-Йорке «Общества защиты детей от жестокого обращения и безнравственной эксплуатации». Поводом к созданию этого общества послужило систематическое истязание маленького акробата в местном цирке. Мальчика взяли под защиту. Появились художественные произведения, показывавшие положение детей на манеже, в частности, рассказ Генриха Сенкевича «Орсо», относящийся к периоду 1876—1878 годов, когда этот известный польский писатель посетил Соединенные Штаты Америки. Повесть «Гуттаперчевый мальчик» была написана на аналогичном материале, только русском, и явилась как бы ответом ив вопросы, волновавшие общественность. Она была вкладом писателя в общественное дело. И, разумеется, он сделал это в той форме, которая была наиболее близка ему, крупному мастеру слова.

Но вот что, между прочим, особенно любопытно. «Гуттаперчевого мальчика» закончили публиковать в «Ниве» 15 января 1883 года, а в номере от 26 марта, то есть десять номеров спустя, в разделе «Смесь» напечатана заметка, которая называется «Цирк Чинизелли в Спб». В ней говорилось о том, что «публика ценит труды и прекрасное ведение дела хозяев нашего прекрасного столичного цирка». Содержались и всяческие другие восхваления его достоинств. Эта заметка, на наш взгляд, но что иное, как замаскированное «опровержение» только что опубликованной повести Григоровича, которая, как бы там ни было, бросала тень на репутацию цирка, находившегося а «глубине Караванной». И понятно, что его владельцы, кстати говоря, весьма влиятельные, не могли этого допустить.

Цирк Чинизелли, его артисты, среди которых было немало первоклассных мастеров, стали объектами замечательных беллетристических описаний, принадлежащих перу А. Куприна. Любопытные жанровые картинки разбросаны по многим цирковым произведениям этого писателя, в таких, как рассказы «Дочь великого Барнума», «Блондель», «Соловей».

Характерно, что в «Отрывках воспоминаний», опубликованных в 1937 году на страницах «Известий» восемнадцать дней спустя после его возвращения в Россию, Куприн счел нужным вспомнить, между прочим, и о цирке Чинизелли, о том, как в самый разгар разрухи, вызванной гражданской войной, к нему пришли артисты и попросили похлопотать о голодающих лошадях и других животных. С помощью М. Горького, к которому обратился Куприн, удалось очень быстро достать все необходимое для цирка.

Своеобразные описания петербургских цирков можно найти на страницах «Сатирикона». Они принадлежат перу А. Аверченко. Его рецензия-фельетон «Цирк Чиниэелли», напечатанная в № 31 за 1908 год, начинается с пародии на некоторые образцы цирковой беллетристики. Аверченко издевается над их тривиальностью, слезливой мелодраматичностью. «А в жизни все это не так» — подчеркивает он. Там же мы находим и разбор программы. Такого характера рецензии появлялись в «Сатириконе» регулярно. Их удостаивался и второй петербургский стационар «Модерн» и различные эстрадно-цирковые увеселения.

Особняком среди всей этой литературы стоят издания самого цирка Чинизелли. Программки здесь выпускались нередко в виде книжек для детей, с пестрыми цветными картинками, со стихотворным текстом, правда, большей частью не очень высокого качества.

Февральская, в вслед затем и Октябрьская революция нашли петроградским циркам еще одно применение — они стали местами революционных митингов. Описание одного из таких митингов в цирке Чинизелли дано И. Эренбургом в романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито», а затем повторено в его автобиографическом произведении «Люди, годы, жизнь». В романе А. Толстого «Эмигранты» говорится о ночном митинге в цирке «Модерн». Толстой описывает внешний вид этого цирка: «толевые листы на круглой крыше», «туманный от сырости вестибюль», свет «красновато-накаленных шаров с потолка». Но самый яркий рассказ о митинге в «Модерне» накануне Великого Октября оставил Джон Рид в своей замечательной книге «Десять дней, которые потрясли мир.

«Я отправился за реку, в цирк Модерн, на один из огромных народных митингов, которые происходили по всему городу, с каждым вечером собирая все больше и больше публики. Обшарпанный, мрачный амфитеатр, освещенный пятью слабо мерцающими лампочками, свисавшими на тонкой проволоке, был забит снизу доверху, до потолка: солдаты, матросы, рабочие, женщины, и все слушали с таким напряжением, как если бы от этого зависела их жизнь».

Одним из первых художественных произведений о цирке советского периода стал роман «2 Леонарди 2» Л. Борисова, писателя, всегда проявлявшего интерес к искусству цирка, в котором он видел прежде всего романтическую сторону, о чем свидетельствуют некоторые страницы повести «Волшебник из Гель-Гью», рассказ «Последняя премьера» и другие. Но чисто «цирковым» является роман «2 Леонарди 2». Действие в нем, как указывает сам автор, происходит в Ленинградском государственном цирке. Из нарисованных Борисовым отдельных сцен складывается картина жизни цирка того времени, его репертуара, в котором еще преобладали иностранные номера. Глазами одного из героев романа мы видим «как потешали публику изобретательные Фриц и Франц, как метко стреляла из монтекристо мисс Вудфорд, как вертелись под куполом четыре Альтони и гарцевала на белой лошадке русская наездница».

На представление в Ленинградский цирк середины тридцатых годов приводит героев своего романа «Наши знакомые» Ю. Герман. Он рисуют еще более яркую, чем у Борисова, сделанную прямо с натуры картину. Описывает и «большие желтые лампы», зажигающиеся над ареной (старожилы Ленинграда хорошо помнят эти старые люстры с абажурами, поднимавшиеся и опускавшиеся на блоках), и жокеев-наездников Сержей в «блузах с зелеными полосами», в «легких шапочках», и коверного Павла Алексеевича, и другого клоуна — Коко. Юрий Герман подробно рассказывает о цирковой пантомиме. Идет «Черный пират» и он производит «потрясающее впечатление», особенно когда «под восторженный вздох цирка, хлынул на арену пенящийся водопад... вода хлестала, ее окрашивали цветными лучами прожекторов, она неслась на арену то голубая, то оранжевая, то синяя, то розовая...». Можно с точностью установить, что за представление описывал Ю. Герман, к какому году оно относилось — к 1934-му. Именно в этом году А. Арнольд и Е. Гершуни возобновили «Черного пирата» и роли в нем исполняли, в частности, упоминаемые в романе Коко, Серж, Павел Алексеевич.

Интерес к цирковому искусству заметно возрос в послевоенный период, когда появились новые глубокие исследовательские труды, прежде всего Ю. Дмитриева, когда один за другим начали выходить мемуары мастеров манежа. Тогда же появился ряд беллетристических книг. Заметным явлением в советской художественной литературе, посвященной цирку, стали романы «всегда тринадцать» (1965) и «Под брезентовым небом» (1973) А. Бартэна. В этих произведениях отразились непосредственные впечатления автора, в молодые годы принимавшего участие в работе экспериментальной художественно-творческой мастерской Ленинградского цирка. Среди тех, с кем довелось работать будущему писателю в 20—-30-х годах, были такие замечательные деятели, как В. Труцци, В. Дуров, В. Лазаренко, В. Герцог, Е. Гершуни, сестры Кох, Э. Кио и многие другие.

Воспоминания вдохновили А. Бартэна на написание цирковых книг, из которых особенно интересна «Под брезентовым небом».

Конечно, цирковая тема в беллетристике далеко не исчерпана упомянутыми произведениями. Творческая практика того же Ленинградского цирка подсказывает множество новых интересных сюжетов. Ждет, думается, своего автора «Фронтовой цирк», созданный в Ленинграде в суровые годы блокады. Да и история семейной ветви Чинизелли, изобилующая в буквальном смысле драматическими моментами, связанными с открытием каменного стационара на Фонтанке, которое встретило в свое время упорное сопротивление со стороны городских властей, не желавших вообще признавать цирковое искусство за зрелище, достойное внимания, тоже могла бы стать темой увлекательного художественного повествования.

М. МЕДВЕДЕВ

оставить комментарий