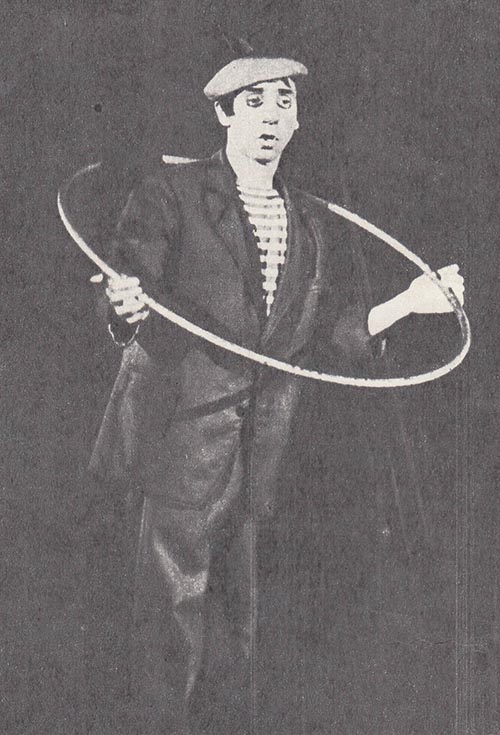

Цирковой спектакль Андрея Николаева «Я работаю клоуном»

Народный артист РСФСР Андрей Николаев создал спектакль «Я работаю клоуном». Недавно показанный в Московском цирке на Цветном бульваре, он прошел с большим успехом. Спектакль этот, где А. Николаев выступил в роли сценариста, режиссера и главного действующего лица, привлек внимание специалистов.

Народный артист РСФСР Андрей Николаев создал спектакль «Я работаю клоуном». Недавно показанный в Московском цирке на Цветном бульваре, он прошел с большим успехом. Спектакль этот, где А. Николаев выступил в роли сценариста, режиссера и главного действующего лица, привлек внимание специалистов.

Ниже мы предлагаем вниманию читателей статьи двух искусствоведов об этой интересной работе.

Цирковой спектакль — хрустальная мечта мастеров цирка. Но пока она все еще остается неуловимой синей птицей. Иногда удавалось подойти к заветной цели довольно близко, но белые нитки швов всегда проглядывали на стыке двух искусств — театра и цирка, и надо было делать усилия, чтобы их не замечать. Когда же сюжетная постановка получалась, в ней приходилось поступаться цельностью номеров. Не случайно у многих виртуозов цирка слово «театр» звучало подчас с осуждением. Да и теперь многие опасаются, что театрализация обесценит сложный трюк.

Но энтузиасты идеи не переводятся. Однако несовместимость двух искусств преодолеть полностью пока не удается. Почему же? По совету Кузьмы Пруткова заглянем в корень и увидим, что спектакль составляют такие элементы, сочетать которые с цирковым трюком довольно трудно. И причина кроется в разной их природе.

Ну, например, в театральном спектакле, как бы ни была твердо отрепетирована роль, у актера каждый раз иная пластика, иная мизансцена тела, иной жест — в зависимости от его человеческого настроения, настроения партнера. Актер зависит от сегодняшних впечатлений, и это наполняет его иной жизнью. И даже чем совершеннее сделана роль, тем свободнее он себя чувствует. В трюке же поза, пластика всегда одни и те же — тело сгруппировано рационально и жестко. И даже большим мастерам не всегда удается наполнить, скажем, сальто или другой подобный трюк психологическим содержанием, передать им душевное состояние. Хотя воздушным гимнастам, например Л. Писаренковой в кольце, это удается.

В свою очередь в театре трюк, какое-нибудь колесо, редко вписывается в действие органично. Оно воспринимается чужеродным элементом и на миг прерывает психологическую жизнь спектакля.

Из одного состояния в другое актер на сцене переходит мягко, органично, плавно. Трюк же требует технической подготовки. Ну, например, вы хотите показать, как что-то — мысль, надежда, душа, судьба — поднимает человека на недосягаемую высоту, и решите выразить это трюками воздушного полета или на подкидной доске. Прежде чем подняться в воздух, верхнему надо проверить точность позиции доски, встать на доску и прижать руки к бедрам, а отбивающему занять свою позицию; оба должны на миг сосредоточиться, чтобы уловить синхронность движения, услышать команду «ап»... Пока все это будет совершаться, образное действие нарушится, а то и разорвется, исчезнет непрерывность развития мысли, чувства, ситуации.

Можно, конечно, путем разных ухищрений замаскировать эту технику, но все-таки от нее никуда не уйдешь. И за мгновение сосредоточения на приемах выполнения трюка приходится платить слишком дорого — отключением от образа.

А номер? Это ведь замкнутое в себе целое, где все рассчитано и пригнано; он сам — как маленький спектакль. И из-за этой завершенности как бы закрыт для внешнего общения, лишен валентности. Чтобы сделать его частью целого, его надо разрушить: разломать композицию, лишить внутренней логики, последовательности трюков, снивелировать идею. А ведь у номера еще и особый стиль, чем он и ценен, свои средства выразительности, своя пластика, — их не приведешь к общему знаменателю. Вспомним манеру работы Р. Хусайновой, братьев Пантелеенко, В. Сурковой, той же Л. Писаренковой.

А номер? Это ведь замкнутое в себе целое, где все рассчитано и пригнано; он сам — как маленький спектакль. И из-за этой завершенности как бы закрыт для внешнего общения, лишен валентности. Чтобы сделать его частью целого, его надо разрушить: разломать композицию, лишить внутренней логики, последовательности трюков, снивелировать идею. А ведь у номера еще и особый стиль, чем он и ценен, свои средства выразительности, своя пластика, — их не приведешь к общему знаменателю. Вспомним манеру работы Р. Хусайновой, братьев Пантелеенко, В. Сурковой, той же Л. Писаренковой.

По сути дела, для создания циркового спектакля нужен не номер, а отдельные трюки.

Но можно пойти другим путем: создать цирковой спектакль, не разрушая номеров, а объединяя их одной мыслью, так сказать, духовным сюжетом. Это попробовал сделать народный артист РСФСР А. Николаев в эксцентрическом спектакле «Я работаю клоуном», которого он и автор и режиссер.

К такому виду спектакля А. Николаев обратился сознательно, считая, что «к настоящему спектаклю цирк еще не готов». Это была первая фраза, которую он произнес в нашей с ним беседе. А не готов потому, что исполнители не владеют в полной мере актерским мастерством. Актерское же мастерство необходимо, чтобы наполнить трюки содержанием, ибо время чистого трюка прошло. Может быть, для доказательства этих соображений он и поставил свой спектакль, который шел в Московском цирке на Цветном бульваре.

О процессе его создания и организационных трудностях наш журнал уже писал, отдавая должное интересному замыслу, остроумным находкам, энтузиазму исполнителей и успеху у зрителей (№ 9, 1981 г.).

Действительно, зрители, далекие от проблем, которые мучат мастеров цирка, смотрят эту веселую программу с сияющими глазами, смеются, аплодируют. Но мы будем рассматривать ее, исходя из замысла создателей, и прежде всего А. Николаева, артиста, любящего свою профессию и озабоченного будущим циркового искусства. Как человек, мыслящий глубоко и оригинально, он не слишком обольщается похвалами многочисленных рецензий и, видя недочеты программы, продолжает искать приемы и способы создания полноценного циркового спектакля.

Итак, представление названо спектаклем. По этим законам и попытаемся его проанализировать.

Спектакль — понятие емкое, но есть составные, без которых он не возникнет. Повторим общеизвестное: спектакль должен иметь идею, содержание, главного героя, развитие характеров, выраженное через их взаимодействие.

Программа А. Николаева составлена из различных номеров, сюжетно или какой-то единой задачей не связанных. Но у многих есть общее — комизм. Так что смех, наверно, и надо считать содержанием этого спектакля. И объединять номера в одно целое призван, видимо, клоун. Об этом заявлено и в названии. Именно он должен быть главным действующим лицом, связью, цементом. Для этого у него должна быть некая задача, забота, которую он стремится разрешить на протяжении всего спектакля. Но обаятельный, темпераментный, все умеющий сделать в манеже клоун Андрюша от автора и режиссера А. Николаева такой задачи не получил.

Андрюша азартно участвует во всех почти номерах, умело подыгрывает артистам, иногда становится полноправным партнером, как, например, в «Музыкальном недоразумении» с Е. Амвросьевой или в «Чуде в коляске» с О. Цуркан. Но, думается, этого мало, чтобы стать главным героем. Его репризы, сценки, антре, многочисленные по количеству, те же, что делают обычно клоуны: баланс бутылки, которая «падает» в зрителей, игра с шапочкой, игра с предметами, которые кто-то отнимает и т. п. Словом, много разных клоунских «мелочей», очаровательных в его исполнении, которые, однако, не складываются в главный образ спектакля и прежде всего потому, что не связаны друг с другом, не объединены общей мыслью. Их можно переставлять как угодно, заменять одну другой. Андрюше же необходима такая ударная сцена, вокруг которой бы все закрутилось, в которой бы он стянул на себя все нити спектакля, встал бы во главе событий. Но событий в спектакле нет, нет интриги и вести Андрюше нечего. Сейчас он может участвовать во всех номерах, а может и не во всех, от этого ход спектакля и внутренняя жизнь номеров не изменятся, а надо, чтобы от главного героя все или по крайней мере многое зависело.

Думается, что автор и режиссер остановились где-то на полпути. Нужны не только специальные сцены, а и внутренне психологическое главенство личности характера главного героя. Да и номера наверно, должны быть актерски ориентированы на него. Конечно, дело здесь и в самочувствии артиста, в его человеческой скромности. Может быть, так получилось у него из опасения, что скажут, будто он «тянет одеяло на себя». И он отказался от главенствующего положения в спектакле.

Если в цельных, законченных номерах, где все четко и ясно, где все пригнано и завершено, номерах, имеющих свою идею, говорящих своим выразительным языком, таких, как «Дрессированные собачки» М. Лапиадо, «Воздушная игра с мячами» Л. Головко и П. Любиченко или «Акробаты с бочками» Л. и В. Сунгуровых, — если в этих номерах трудно осуществить какую-то направляющую мысль, и они идут, как шли бы в любой другой программе, то, допустим, «Бал шутов» дает для этого большие возможности. В самом деле, великолепная идея пришла в голову А. Николаеву — показать борьбу за трон трюками на батуте. Ведь в схватках за власть проявляется столько изворотливости, плетется столько интриг, придумывается столько ловких трюков! И поставлена сцена изобретательно, с четко намеченными пародийными персонажами. Но возможности здесь использованы не до конца. Первый промах — это монолог шута. Сам по себе монолог хорошо написан и остроумен, но в нем есть неточность задачи для клоуна. «Такие же шуты, как я», — говорит он о придворных. Вот именно не такие же! Шут всегда был над придворными и даже над королем. Он же не жаждет сесть на трон. Вспомним шутов Шекспира или хотя бы недавно увиденного по телевизору шута Шико во французском фильме «Графиня Монсоро».

Какая своеобразная фигура, какой мудрый и деятельный человек! Конечно, в номере такой многогранности не покажешь, но четкость и определенность сценической задачи выразить можно. Сказать в немногом многое — в этом секрет истинного искусства. Шуту не годится равнодушно наблюдать за проделками придворных, и он не должен сливаться с ними. Сейчас же шут теряется в общей пестроте, а потом и вовсе как-то незаметно исчезает, никого не осудив. А он может быть и судьей. Несколько четких по мысли острот, сопровождающих прыжки, были бы здесь как нельзя более кстати. Это сделало бы и композицию номера более стройной. Не хватает номеру финала, — остается неясным, кто же победил? Нужен трюк, который по-цирковому броско и по-театральному осмысленно завершил бы борьбу.

И второй промах сценариста: он напрасно заставил короля отречься от престола. Именно королем, пародией на короля должен был быть Андрюша, а не шутом. Раз клоун, значит, шут. Такой ход мысли, конечно, наиболее привычен. Но присутствие короля, сыгранного клоуном, значительно бы обострило ситуацию.

Время голого трюка прошло, считает А. Николаев, в этом есть свой резон. Но поскольку трюк — язык цирка, то время его не пройдет никогда. Однако, чтобы этим языком выразить мысль, артист должен быть большим мастером, виртуозом и, несомненно, владеть актерским мастерством: без актерского мастерства никакого спектакля не создашь. Надо уметь сыграть ситуацию, правильно общаться с партнером. Но не только это. Актер обладает и чувством целостности спектакля, ощущает себя частью целого. Актерского мастерства иным участникам этого представления порой не хватает. Они как-то не полностью включаются в ситуацию, не доводят до конца психологическую линию образа и стараются поскорее перейти к трюкам — этим они владеют лучше. Но между образом и «работой» остается зазор. Взять хоть бы жонглера О. Цуркан, которая не слишком выразительна в роли матери, а начав перекидывать пирамиды, вовсе перестает ею быть и совсем не удивляется своему гениальному младенцу.

Органичным для спектакля являются те номера, где трюки объединены игровыми моментами, такие, например, как партерный полет «Кадриль» и «Ковбойские страсти».

Хотя партерный полет «Кадриль» и показывает уже много-много раз использованные сюжетные ходы с девушкой, ревностью незадачливого хвастуна, оказавшегося ловким парнем, надо отдать артистам, и особенно В. Шатину, должное: они свободно чувствуют себя в игровых ситуациях и психологически плавно переходят к трюкам.

«Ковбойским страстям» предшествует «Дама из вигвама». Задуман номер интересно — пленная индеанка бьется в тенетах неволи. Артистка это играет — на ее лице и в позе мучительные усилия. (Но годится ли тогда шутливо-ироничное название номера?) Затем эта «дама» появляется и в номере «Ковбойские страсти». Ее украли и увозят на лошади. Тут есть намек на связь двух номеров. Но было бы лучше, чтобы обручи на нее набрасывали не «Смешинки», а ковбои.

«Ковбойские страсти» — это пародия на вестерны. Остроумная и отлично воплощенная мысль. Артисты с иронией показывают людей, которым уже все равно: кто, кого и за что убил. С преувеличенным трагизмом и обреченностью нападают они и защищаются, болтаются поперек седла, падают и лежат «мертвыми» .

Среди ковбоев можно узнать артиста В. Жаринова, который до того много раз появляется в манеже загадочной фигурой в желтом костюме и темных очках. Этот Некто в желтом — длинный, сухой педант, блюдущий порядок и не разрешающий Андрюше резвиться и проказничать. Но вокруг все так азартны, что и он в конце концов не выдерживает и пускается лезгинкой, сохраняя, однако, всю свою невозмутимость, и танцует как бы вопреки себе.

Может быть, он должен служить контрастом, антиподом Андрюши? Но тогда для этой мысли не найдены определенные формы воплощения, не сделаны четкие акценты. Сейчас герой В. Жаринова делает примерно то же, что делают обычно шпрехшталмейстеры, подчеркнуто неукоснительно исполняющие свою руководящую роль. Но тут невозмутимость и педантизм доведены до крайности. Однако так и остается непонятным, что означают слова программки: «Быстро растущая личность»?

Пожалуй, этот персонаж наравне с Андрюшей’ мог бы служить хорошим связующим звеном между номерами. К сожалению, возможность эта не реализована.

Итак, мы рассмотрели некоторые составные этого представления. Может быть, чересчур строго, но повторим: будь это обычная программа, мы бы говорили, как много в ней забавных номеров и как она нравится зрителям. Но создатели задумали спектакль, а у него свои законы. Уверена, что спектакль «Я работаю клоуном» будет совершенствоваться. Поэтому сравнить задуманное с достигнутым никогда не лишне.

Когда-то Мейерхольд сказал, что театр — это театр, а цирк — это цирк. Что ж, значит, эти искусства могут быть только помощниками друг другу, а слиться воедино им не дано? Но, пока существуют люди, одержимые мечтой поймать синюю птицу, вопрос остается открытым.

Пожелаем энтузиастам удачи!

Л. БУЛГАК

оставить комментарий