Цирковые зрелища на народных гуляньях

Начало профессионального цирка в России. Русский цирк. Ю. Дмитриев

Период с 1760 по 1800 год, обозначенный в истории России как период дворянской империи, отличался общим экономическим подъемом и ростом русской культуры. Могучий толчок дали русской жизни реформы Петра I.

Международный авторитет России неизмеримо вырос. Россия вошла в число наиболее могучих мировых держав. Успешные походы Суворова и Румянцева расширили территорию Росии. К ней присоединились ее исконные земли. Все это вызывало исключительный национальный подъем, могучее развитие во всех областях жизни и культуры. Развивается русская наука, во главе которой стоит гениальный М. В. Ломоносов. Развитие получает литература, украшенная именами М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева, А. П. Сумарокова, Я. Б. Княжнина, Н. И. Новикова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, В. В. Капниста и многих других писателей. Организуются Университет и Академия наук.

В 1750 году создается первый русский профессиональный театр, руководимый Ф. Г. Волковым, «отцом русского театра», как его назвал В. Г. Белинский. Но этот период роста экономической мощи России, формирования русского государства прежде всего как государства купцов и помещиков одновременно характеризуется резким обострением классовых противоречий внутри страны. Екатерина II, осуществлявшая свою политику в интересах главным образом дворянства, усиливает крепостной гнет. Особенно ярким примером проявления обостренной классовой борьбы была крестьянская война 1773—1775 годов под руководством Е. Пугачева, вызвавшая со стороны царского правительства полицейскую диктатуру. В последние годы XVIII века правительство становится еще более реакционным в связи с событиями французской буржуазной революции, имевшей всемирно-историческое значение.

В этих условиях в области искусства ведется борьба демократических тенденций против реакционной идеологии господствующих классов. Борьба эта шла и в театральном искусстве и в искусстве цирковом, она особенно усиливается в начале XIX века в связи с Отечественной войной русского народа против Наполеона. Правящие классы России, противостоят русскому демократическому искусству, насаждают иностранные театры и цирки. Русский цирк, продолжавший традицию русских скоморохов, получает свое развитие на народных гуляньях, известных на Руси с очень древних времен и получавших все большее и большее распространение. Большое скопление народа на этих гуляньях позволяло торговцам съестными и галантерейными товарами организовывать подобие ярмарок. Здесь же устраивались различные развлечения: строились качели, коньки, позже карусели, выступали увеселители публики.

В Москве гуляли в селе Покровском. Петр I перевел эти гулянья на Разгуляй. Впоследствии большие гулянья устраивались на реке Неглинной, потом на Москве-реке и, наконец, под Новинским. В старину гулянья в Москве состояли из катанья на тройках, качания на качелях, катанья с гор, кулачных боев, борьбы и различных игр. На старинных лубочных картинках изображены моменты борьбы. Вот господин в камзоле и треугольной шляпе борется с мужиком в лаптях. Боролись по-разному: в схватку, то-есть обхватив друг друга руками, или, как тогда говорили, «сграбившись»; в такой борьбе не разрешалось брать друг друга «под силки», то-есть подмышки. Существовала еще «московская борьба». В ней надо было суметь так подбить носком своей ноги ногу противника, чтобы тот кубарем полетел на землю. От этого приема пошла даже поговорка: «Матушка-Москва бьет, родимая, с носка». Еще популярнее были кулачные бои. Один современник, некий камер-юнкер Бергольц, видевший эти бои на гулянье в 1722 году, пишет: «Страннее .всего то, что записные кулачные бойцы показывают за деньги или из тщеславия — даром, из простого удовольствия, иногда в трезвом виде и даже с лучшими СВОИМИ приятелями и потому вовсе не сердятся, когда разбивают п кровь носы и физиономии. Для полного удовольствия они даже снимают поддевки и рубахи и наделяют друг друга ударами по голове и телу, которые тем громче шлепают, так что со стороны может показаться, что драка идет не на живот, а на смерть».

Борьба и кулачные бои воспитывали силу, ловкость, смелость, находчивость, выдержку, и поэтому они получили такую популярность. В этих боях не было жестокости — лежачего не били. Элементы спортивного азарта, присущие всякому соревнованию, усиливали интерес к этому виду зрелищ. Борцы одной улицы соревновались с борцами другой, и каждая улица переживала за «своих». А как ликовал народ, когда какой-нибудь мужичонка давал тумаков купцу, а то и барину, принявшему бой! Но надо отметить, что в XIX веке такие бои («стенки») часто использовались полицией и купечеством, чтобы отвлечь народ от других, более культурных и разумных развлечений.

На гуляньях весной организовывалось качание на качелях. Качели бывали двух родов: обычные, то-есть доска, привязанная веревками к перекладине, находящейся на двух столбах, и перекидные напоминающие по устройству колесо водяной мельницы. На этом колесе были расположены люльки, и любители сильных ощущений, сев в эти люльки, переворачивались несколько раз в воздухе. И те и другие качели были популярны в XVIII веке. Тот же Бергольц замечает, что «10 апреля 1724 года император (Петр I. — Ю. Д.) со многими офицерами качался у Красных ворот на качелях, которые устроены для простого народа по случаю праздника». На гулянья «под качели» в XVIII веке собирались люди разных общественных групп. Но главным образом возле качелей теснился простой народ. Начиная с XVIII века, на гуляньях в Москве, Петербурге, а вероятно, и в провинциальных городах появляются легкие временные театры, называемые балаганами. Здесь мастеровые, дворовые, мелкие чиновники, иногда объединившиеся с профессиональными актерами, ставили пьесы. Здесь же выступали цирковые артисты.

Известный в XVIII веке драматург В. Лукин в письме из Петербурга сообщал своему приятелю, писателю Ельчанинову: «О сем позорище, может быть, ты не слыхал, живя в стране, о театре нимало не пекущейся, но согрешил бы перед тобою, не уведомив, что сведения всяко человека пользу общественную любящего достойно. Со второго дня после пасхи открылся сей театр, он сделан на пустыре за Малой Морскою. Наш низкой степени народ толь великую жадность к нему показал, что, оставя другие свои забавы, ежедневно на оное зрелище собирается. Играют тут охотники, из разных мест собранные, и между ними два-три есть довольно способности имеющие и склонность чрезмерную. Сия народная потеха может произвести у нас не только зрителей, но со временем и писцов, которые сперва хотя и неудачны будут, но впоследствии исправятся. Словом, я искренне тебя уверяю, что сие для народа упражнение весьма полезно и потому великие похвалы достойно»1.

1 В. Лукин. Сочинения и переводы, т. 1, СПБ, 1765, стр. 148.

Далее Лукин указывает, что актерами были все русские люди; в частности, должность медиатора, то-есть начальника комедиантов, занимал наборщик местной типографии. Судя по платью, остальные тоже не принадлежали к представителям привилегированного сословия. Однако правящие классы делали все, чтобы помешать развитию на гуляньях народной самодеятельности, противопоставляя ей иные развлечения для народа.

Развитие гуляний, появление на них балаганов заставило городскую администрацию взять этот вид зрелищ под свое наблюдение и прежде всего отвести для них специальные районы, запрещая устройство гуляний вне положенных мест. Если говорить о Москве, то, начиная с середины XVIII века, особой популярностью пользуется Новинское гулянье, организуемое сначала весной, а потом также на рождестве и масленице. В центре гулянья находился пивной шатер, известный в народе под названием «колокола». Вокруг шатра были расположены трактиры, лотки с лакомствами и мелкой галантереей и палатки цыган. В толпе гуляющих сновали бузники, продававшие хмельную бузу, и сбитенщики, носящие свой горячий, из воды и патоки, напиток в специальных самоварах, привязанных к поясам. На гуляньях строились качели, карусели и балаганы для драматических и цирковых представлений.

На весеннем (пасхальном) гулянье в 1822 году под Новинским было 13 амфитеатров (балаганов), 4 катальные горы, 2 карусели и 31 палатка. В большинстве балаганов выступали цирковые артисты. Широкого развития достигли к этому врекени гулянья и в Петербурге. «Никогда не было, — пишет современник в том же 1822 году, — такого множества комедий, такого разнообразия качелей, каруселей и т. п. Некоторые из лубочных достали в продолжение недели 10 000 рублей и ни одна менее 5 000 рублей. Каждая качель вырабатывала 100 и более рублей в день» 2. То, что в Москве Новинское гулянье находилось почти в центре города, заставило в 1861 году перенести гулянье на Болотную площадь.

2 «Гуляния под качелями». «Отечественные записки», 1822, № 24—26, ч. Х.

И это не случайно. Опасения политических выступлений заставили полицию вывести гулянье из дворянского района Москвы. Весной 1873 года Канава вышла из берегов и снесла легкие деревянные театры. Гулянье перенесли на Девичье поле. В самом конце XIX века московская администрация перевела гулянье за Пресненскую заставу: слишком большое скопление народа было нежелательно и опасно с точки зрения политической. Поэтому для гулянья полиция отвела явно непригодное место. Отдаленность Пресни от центра города, трудность расстановки балаганов привели к ликвидации московских гуляний.

В Петербурге гулянья претерпели такую же эволюцию. Составляя путеводитель по Петербургу на 1823 год, С. Аллер писал: «На сырной неделе или на масленице катаются в экипажах по Дворцовой набережной, Дворцовой, Петровской и Исаакиевской площадям. Ледяные горы и театры для представления разного рода строятся на Неве, против Эрмитажа. На Святой неделе строятся качели, деревянные горы, таковые же театры и шалаши на Театральной площади или где признается удобным. 1 мая большое гулянье в Екатерингофе в николин день у Никольского собора, в семик — на Ямской, в троицын день — в Екатерингофе, в духов день — в Летнем саду, в день смоленской богоматери — на Смоленском поле» 1.

Постепенно количество мест для гуляний сокращается. Опасаясь скопления масс простого народа вблизи дворца, гулянья переводят все дальше от центра, а в 1897 году петербургский градоначальник дает указание о перенесении гуляний на Семеновский плац. Грязная и неудобная площадь не привлекла гуляющих, и балаганы, просуществовав там год, были снесены 2.

Помимо площадей, официально отводимых под гулянья, в более скромных размерах они продолжали существовать и в других местах. Так, в Москве в первой половине XIX века, а вероятно и раньше, раз в год устраивались гулянья на большой площади, идущей от Екатерининской больницы до Страстного монастыря 3. В другие дни на этой площади торговали сеном.

1 С. Адлер. Указатель жилищ и зданий в Санкт-Петербурге, или адресная книга с планом на 1823 год.

2 Подробно об этом см.: С. Данилов. По театрам старого Петербурга. «Искусство и жизнь», 1940, № 3.

3 Теперь Петровские ворота и площадь Пушкина.

Летом гуляли в Марьиной роще и в Сокольниках. Здесь приезжие, расположившись на траве, пили чай. Самовар давали в аренду местные жители. Среди отдыхающих, переходя от одной группы к другой, выступали бродячие артисты. В Петербурге, как отмечала газета «Северная пчела», в трактирах по петергофской дороге, в красном кабачке и в бывшей Марьиной роще непрерывно кувыркаются и ломаются какие-нибудь штукари. В Крестовском обязательно восхождение по канату. Гулянья не были принадлежностью только Москвы или Петербурга, они в тех же формах, но только в меньших масштабах существовали во многих городах России. Так, путешественник Иосиф Белов записывает в своем дневнике о гулянье в Казани в 1847 году:

«Недалеко от госпиталя на Троицыной неделе в Публичной роще, именуемой Швейцарией, устроено гулянье: выстроены качели, коньки, а также балаган для комедиантов, тут же торговцы русские и татары — сигарами, фруктами, мороженым, кислыми щами» 1.

В Одессе гулянья существовали со дня основания города. Выходившая там в 1822 году газета живо описывает эти гулянья. Любопытно, что одесские гулянья пережили ту же эволюцию, что и столичные. До 1834—1835 годов они были в самом центре, на Театральной площади, потом их перенесли на Михайловскую площадь, а оттуда — на Куликово поле.

1 И. Белов. Путевые заметки и впечатления по восточноевропейской России, М., 1852, стр. 32.

Красочное описание гуляний в Саратове оставил известный драматический артист В. Н. Давыдов: «Он (народ. — Ю. Д.) веселился под качелями. Уже давно ушло в область преданий это народное удовольствие. А зрелище было красивое! Я любил бывать на этих гуляньях! Часами, бывало, когда не занят в театре, толкаюсь в толпе. Песни, хороводы, пляски, гармонь, яркие сарафаны разрумянившихся девок, голубые рубахи парней, бусы, ленты, словно на лукутинских табакерках, а рядом перекидные качели, карусель составляли незабываемую картину старого народного быта...» 2.

2 В. Давыдов. Рассказ о прошлом, 1913, стр. 168.

С 20-х годов XIX века необходимой принадлежностью гуляний становятся балаганы. Балаганами называются легкие временные здания, в которых давались театральные или цирковые представления. Обычно балаганы строились из досок. Крыши были либо тесовыми, либо шились из мешковины, позже из брезента. Перед сценой вешался красный кумачовый занавес. За сценой находились две артистические уборные — мужская и женская. Чтобы артисты зимой в сильные морозы не замерзали, в этих уборных ставили керосиновые лампы (позже так называемые лампы-«молнии»). Печей из-за боязни пожара полиция в балаганах ставить не разрешала. Запрещение полиции ставить печи было издано после того, как 2 февраля 1836 года сгорел балаган Лемана. В огне и под обломками балагана погибло 127 человек. После этого случая были выработаны правила строительства балаганов, в частности обуславливались минимальная ширина проходов, количество запасных выходов и запрещение ставить в балаганах печи. Стены артистических уборных для тепла оклеивали толстым слоем старых афиш и газет.

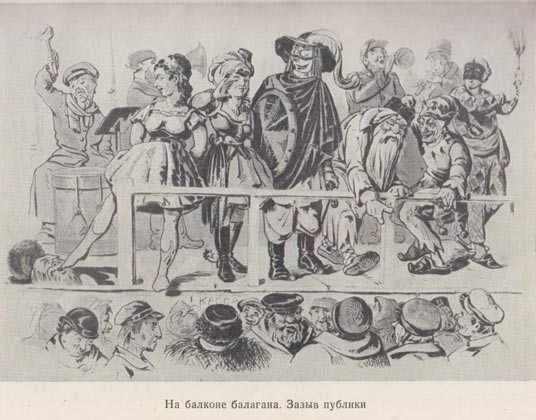

Зрительный зал делился на первые места — лавки, обитые красным кумачом, вторые места и так называемый загон, где публика стояла. Снаружи балаганы украшались рукописными афишами с изображением балаганного представления. Перед балаганом выстраивался специальный балкон — раус, куда до начала представления выходила вся труппа, чтобы пригласить публику на балаганное зрелище. Представления в балаганах обычно начинались с 12 часов дня и продолжались до наступления темноты. В течение дня бывало от десяти до пятнадцати представлений продолжительностью каждое от двадцати до сорока минут. Стоимость билетов в балаганах была различной и зависела от того интереса, который проявляла публика к представлению. В маленьких провинциальных городах балаганщики не отказывались и от натуральной платы. Чаще всего в этом случае единицей стоимости бывали яйца, которые кассир тут же складывал в сундук.

Представление балаганов начиналось еще на улице. Вся труппа, одетая в яркие костюмы, выходила на балкон; один из участников представления начинал усиленно звонить в колокол, как бы давая сигналы к началу представления. Остальные артисты демонстрировали отдельные куски из своих номеров, стремясь к тому, чтобы публика заинтересовалась номерами и шла осматривать их в балаган. Балконные представления иногда были интереснее, чем те, которые шли в самом помещении. Яркую характеристику балаганного зазыва, подчеркивая его народное существо, оставил В. Г. Белинский: «Не случалось ли Вам когда-нибудь приглядываться к шуткам паяцов, прислушиваться к их остроумным шуткам? Мне случалось, потому что я люблю иногда посмотреть на наш добрый народ в его веселые минуты, чтобы получить какие-нибудь данные насчет его эстетического направления... Посмотрите: вот паяц на своей сцене, т. е. на подмостках балагана; внизу перед балаганом тьма эстетического народа, ищущего своего изящного, своего искусства; остроты буфона сыплются как искры от огнива; все смеется добродушным смехом; в толпе виден татарин: «Эй, кричит ему паяц, эй, князь, поди, я прижгу тебе пукли». Земля и небо потряслись от хохота» 1.

1 В. Г. Белинский. Соч., т. 1, СПБ, 1896, стр. 802—803.

Разновидностью балагана был так называемый фрай. Канатом обводили круг, и на этом кругу, прямо на земле, под открытым небом давали представления. Билетов во фрай публика не покупала, а после представления исполнители обходили толпу с кружками или шапками. Обычно первым номером во фрае было выступление канатоходца, привлекавшего публику. В самых тяжелых условиях среди артистов балагана находились так называемые газировщики — бродячие артисты. Они ходили по площадям и дворам и выступали, едва собиралось два-три охотника посмотреть их номера. Еще далеко от большого гулянья слышен был глухой шум. На балконе балагана кричал «дед» с привязанной седой бородой, рядом паяц «обучал» своего «непонятливого» товарища ходить по канату. Прямо в ухо выкрикивали продавцы московских калачей, пышек, сбитня и меда, за рукава тянули посетителей к своим ящикам деды-раешники. Громко хохотала толпа, наблюдая за всем тем, что происходило на балконе балагана. А из самих балаганов раздавались выстрелы и стоны «раненых» — там шла военная пантомима. Текст лубочной картины дает нам представление об обстановке на гуляньях:

Масленица только раз

В круглый год гостит у нас,

не частенько!

Дай же я повеселюсь,

Покучу не поскуплюсь,хорошенько!

Утром дома подопьем,

А потом гулять пойдем

под горами.

Ух, чего там только нет!

И шарманка, и кларнет,

и комеди!

И паяцы нас смешат,

В клетках тигры, львы сидят

и медведи.

Толпы купчиков, господ

И ремесленный народ —

знай гуляет.

Кто чаек, а кто пивцо,

Сбитенек, а кто винцо

попивает.

На балконе балагана. Зазыв публики.

«Знатные» господа на самих гуляньях бывали относительно редко, они предпочитали ездить вокруг гуляний в каретах и верхом, демонстрируя свои костюмы, упряжь и лошадей. В Москве утром вокруг гуляний возили в каретах маленьких детей, между каретами в дрожках стрелой пролетали московские щеголи, показывая себя; около двух часов съезжалось дворянство и купечество, они шли пешком по прекрасной, широкой тропинке, отгороженной перилами, отделяющими ее с одной стороны от экипажей, а с другой — от балаганов. Между тем наступало четыре часа. В это время начиналось вечернее гулянье. Цепи экипажей неслись под Новинское: сперва купцы, немного позже дворянство, и экипажное гулянье продолжается до заката солнца.

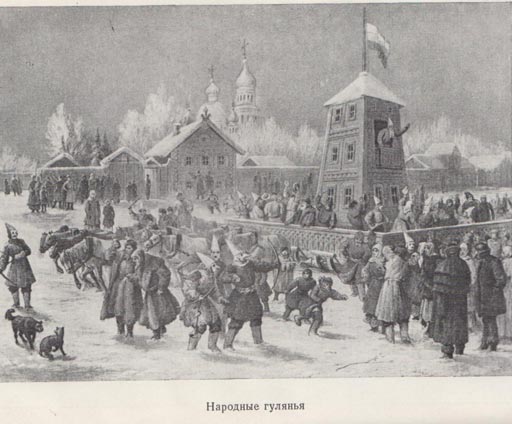

Народные гулянья на Руси

То же разделение между знатными и простым народом на гулянье наблюдалось и в Петербурге, где поутру каталось на горах и ходило на гулянья дворянство и купечество, а после обеда — простой народ. Московское дворянство даже сделало попытку организовать свои собственные гулянья и выстроило на Среднем Пресненском пруду специальные горы, правом посещения которых пользовались только те, кто внес по подписке десять рублей. Здесь играл оркестр, лестницы были устланы коврами, стояли удобные скамьи и буфет с чаем, кофе, какао и ликерами, но при всем том было так скучно, что горы скоро потеряли свою публику.

Посетителями народных гуляний в основном были мастеровые, мелкие торговцы, дворовые, купеческие приказчики, крестьяне пригородных деревень, мелкие чиновники. Народные гулянья вызывали интерес у передовой русской интеллигенции, у тех художников, которые любили и изучали народное творчество. Так, П. И. Чайковский записывает в своем дневнике 30 апреля 1883 года: «Попал в балаган на Цветном бульваре. Очень занятно: куплетист; исполнитель русских песен — «Ах, Ванюша, да не дури», представление кукол (как купец в ад отправляется), курьезный оркестр, ну, одним словом, презабавно» 1.

1 П. И. Чайковский. Дневник, Л.—М., 1928, стр. 141.

Есть записи о посещении гуляний в дневниках А. Н. Островского и Л. Н. Толстого. Центральным персонажем гуляний, прямым потомком скоморохов был дед-зазывала. Дед был веселый и разбитной. Вот он начинал читать монолог, попадая господам, что называется, не в бровь, а в глаз:

А вот вам город Париж,

Что въедешь, то и угоришь.

А вот город Марсель,

Что не видать отсель.

А вот город Питер,

Что барам бока вытер:

Там живут смышленые немцы

И всякие разные иноземцы,

Русский хлеб едят

И косо на нас глядят,

Набивают свои карманы

И нас же бранят за обманы.

Деды-зазывалы не были ни фокусниками, ни акробатами, ни атлетами. Применяя современную терминологию, мы назвали бы их артистами разговорного жанра — своеобразными конферансье балаганов. Это были веселые, ловкие, сметливые люди, любящие посмеяться. Одеты были деды в русский наряд: серый кафтан или полушубок, лапти и шапку-коломенку. Чтобы подчеркнуть праздничность своего наряда, деды обшивали его красной или желтой тесьмой и прицепляли на плечи и на шапку цветные ленточки. К подбородку деды привязывали льняные бороды.

Наряду с заученными текстами деды часто импровизировали. Своего репертуара деды не цензуровали, и это давало им возможность иногда очень зло шутить. Деды говорили о взяточничестве полиции, бездарности чиновников, никчемности господ, лицемерии попов. Впрочем, в тех случаях, когда шутки бывали чересчур остры, полиция обычно снимала дедов с раусов и отправляла в «холодную», чтобы они там на досуге подумали о предметах, над которыми, по мнению полиции, смеяться не надлежит. Естественно, что деды часто были вынуждены прибегать к иносказаниям, но от этого сатиричность их репертуара не уменьшалась. М. Горький писал по этому поводу: «В старину такою рифмованною трухой угощали публику ярмарок «балаганные деды», из них особенно знаменит был Яков Мамонтов, но его «эзопова речь» всегда скрывала в себе бытовую сатиру и юмор» 1.

1 М. Горький. О литературе. Гослитиздат, М., 1935, стр. 118.

А иногда сами зрители дополняли недостающий сатирический смысл тех или иных балаганных сцен. А. М. Горький, будучи фельетонистом самарской газеты, описал такой эпизод: «Перед одним из балаганов ошалелый от водки, которой он «греется», и охрипший от зазывания зрителей к себе в «миниатюрный цирк» — субъект в красном трико засовывает себе в разинутую пасть голову удава, обвивающего ему шею, и благим матом орет:

— Видите?! Смотрите!

Змея, окоченевшая от холода, едва движется на его плечах.

— Это что! — скептически говорит парень, с ног до головы выпачканный в муке. — Нет, кабы к твоей-то шее наш Иван Митрич присосался — ты бы узнал, каков он есть настоящий-то удав.

— Н-да, — вторит ему товарищ, — тот поживее ворочается... Тот не токмо что свою голову в чужой рот совать, — он сам живьем людей глотает...

И, довольные своей аналогией, зрители отходят» 1.

1 М. Горький. Между прочим. «Фельетоны». Куйбышев, 1941, стр. 89

Стоя на балконе балагана или около карусели, дед обычно, чтобы обратить на себя внимание, придирался к кому-нибудь из публики. «А вот рыжий-то, рыжий, — кричал он, — в карман полез». Потом он начинал расхваливать свою программу, приглашая публику посетить балаган или покататься на карусели, перемежая зазыв шутками и прибаутками. Вот пример зазыва:

Эх-ва,

Для ваших карманов

Сколько понастроено балаганов,

Каруселей и качелей

Для праздничных веселий!

Веселись, веселись,

У кого деньги завелись.

У кого же в кармане грош да прореха,

Тому не до смеха...

Есть же такие чудаки,

А прозывают их — бедняки,

Где им до богатых,

Коли ходят в заплатах,

А на ногах туфли, чтобы ноги не пухли!

Так-то. Ну, веселись-шевелись,

У кого деньги завелись!

Дед — человек веселый, разбитной, он никогда не терял хорошего расположения духа. Например, приглашая кататься на карусели, дед кричал:

Господа! На новую пожалуйте.

Сейчас начинается,

Как худой муж

С хорошей женой мается,

А жена не хочет во грехах покаяться.

Словом, как моя покойная жена,

Которая так меня любила,

Что из сапог в лапти обула,

А, вишь, любила братца Федула,

Да и меня тоже.

Вишь, один на другого очень похожи.

Вот я и хожу поэтому вместо сукна в рогоже.

Дед беден, но и это не мешает ему постоянно сохранять превосходное настроение.

Была у нас с Матреной дочка,

Из себя кругла, как бочка.

Посватался к ней царева кабака отшельник

Да и повенчался в чистый понедельник.

Уж и приданое мы ей, братцы, закатили!

Целый месяц тряпки собирали и шили:

Платье мор-мор

С воробьиных гор.

А салоп соболиного меха,

Что ни ткни рукой,

То прореха.

Воротник — енот,

Тот, кто лает у ворот.

На прощание ее побили

И полным домом наградили.

Дали разные вещи:

Молоток да клещи,

Чайник без дна,

Только ручка одна,

Да резиновые калошки

С отдушиной, без подошвы.

Рогатого скота ей: петух да курица,

А медной посуды: крест да пуговица.

Очень любили деды смеяться над господами, их модами, обедами, стремлением во всем походить на иностранцев, над субтильностью господ, их неприспособленностью к жизни:

А знаете, ребята, я ведь в поварах служил.

Право! ,

И вот скажу я вам, например,

Как готовить обед на барский манер,

А слюнки потекут — не кулаком, платком утирайтесь,

По-барски так полагается,

Что всякая грязь в платок собирается.

Так вот обед (показывает лист бумаги) —

Это у бар называется меню.

И я это название не переменю.

Первое — суп-сантэ

На холодной воде.

На второе пирог из лягушечьих ног,

С луком, перцем.

Да с собачьим сердцем.

На третье, значит, сладкое,

Но такое гадкое,

Не то желе, не то вроде торту,

Только меня за него послали к чорту

И жалованье дать не пожелали.

Что касается полиции, то ее дед прямо обвинял во взяточничестве:

А еще, ребята, что я вам скажу:

Гулял я по Невскому проспекту

Да ругнулся по русскому диалекту.

Ан тут передо мной хожалый:

«В фортал, говорит, пожалуй!» —

«За что ж?..» — говорю. — «А не ругайся!..

Вот за то и в часть отправляйся!»

Хорошо еще, что у меня в кармане рупь-целковый случился,

Так я по дороге в фортал откупился.

Близки по репертуару к балаганным дедам были так называемые раешники, стоящие возле ящиков, где показывались картины. Раешники комментировали эти картины, и именно в комментариях заключалась главная сила их выступлений.

Подходи народ честной и божий,

Крытый рогожей!

За медный пятак

Покажу все и этак и так.

Будете довольны.

А вот андерманир штук, хороший вид города Палерма стоит. Барская фамилня по улицам гуляет и нищих тальянских деньгами оделяет. А вот, извольте видеть, андерманир штук, другой вид, Успенский собор в Москве стоит,

Своих нищих в шею бьют, ничего не дают.

А вот, извольте видеть-посмотреть:

Салтан машет платком,

Ему грозят штыком.

Завязалась кутерьма,

Огнем горят дома,

Гром пушек,

Кваканье лягушек,

Бабий храпеж —

Ничего не разберешь.

А вот извольте посмотреть:

Франция — Париж,

Как приедешь — угоришь,

Три дня кверху брюхом пролежишь,

Вскочишь и убежишь.

Публика очень любила веселых дедов, главным образом ей нравилась сатирическая направленность их репертуара. Некоторые из дедов получили большую известность. А. Я. Алексеев-Яковлев, много лет работавший режиссером балаганов, рассказывает: «На Адмиралтейской площади известностью пользовался старик Брусенцев, неистощимый шутник, прирожденный оратор, тонко чувствующий темп и ритм речи. Долгие годы подвизался на этом поприще дед по прозвищу Серый, добродушный балагур, однакоже любитель всяких двусмысленностей, особенно при представлениях миловидных танцорок. В Москве на Девичьем поле славился дед Александр Бутегин, из бывших оперных певцов, находчиво остривший на злобу дня».

Очень высокую оценку деду Якову Мамонтову дает Ф. И. Шаляпин: «Яков Мамонтов был плотный пожилой человек с насмешливо-сердитыми глазами на плотном лице, с черными усами, густыми, точно они отлиты из чугуна. Расталкивая артистов на террасе балагана и держа в руках какую-то потрепанную куклу, он орал: «Прочь наземь, губернатора везём». Я смотрел на него разиня рот, с восхищением запоминая его прибаутки. Его крепкие шутки, смелые насмешки над публикой, его громоподобный сорванный и хриплый голос — все это вызывало впечатление обаятельное и подавляющее. Этот человек являлся в моих глазах бесстрашным владыкой и укротителем людей; я был уверен, что все люди, даже сама полиция, даже прокурор боятся его. Все его артисты казались мне людьми, полными неистощимой радости, которым приятно паясничать, шутить и хохотать».

Деды оказали большое влияние на развитие русской клоунады, хотя сами они еще не могут быть названы клоунами. Но у дедов существовала злободневность и публицистичность репертуара; эти качества впоследствии и разовьют русские клоуны, в первую очередь А. Дуров и В. Дуров. Иногда артисты, игравшие роли дедов, были полупрофессионалами, ремесленниками или мелкими торговцами. Но когда наступала пора гуляний, они бросали свои мастерские и лавки и шли в балаганы. Журнал «Москвитянин» писал по этому поводу: «Давно известны и всегда нравятся народу остроты паяцев, которые, проводя смиренно весь год за каким-нибудь ремеслом, распоясываются в известные времена и из скромных тружеников делаются шумными смехотворами» 1.

1 «Жизнь в Москве в феврале 1846 года». «Москвитянин», 1846, № 3-4, ч. II.

Надо сказать, что полиция всегда зорко смотрела за гуляньями и, в частности, за дедами. Учитывая большой успех дедов у публики, полиция в конце XIX и начале XX века добилась того, что им было запрещено исполнять новый репертуар. Произошла своеобразная консервация репертуара, а вместе с тем и сценических приемов дедов. Жизнь шла вперед, а разговорные номера дедов оставались на уровне 60—70-х годов XIX века. Это сыграло самую отрицательную роль и привело к тому, что деды, лишившись главной особенности своих номеров — сатиричности и злободневности, — были вынуждены все чаще прибегать к пошлости или вовсе отказываться от разговорного репертуара. И в силу этого на балконах балаганов все чаще стали появляться клоуны, шутившие беззлобно, обливавшие друг друга водой, обсыпавшие мукой и щедро раздававшие пощечины. Такие клоунские номера полиция не только не запрещала, но всячески поощряла.

На гуляньях часто выступали дрессировщики бурых медведей, которых обычно звали Михаилами Ивановичами или Михаилами Потаповичами. Сценки с медведями также продолжали традиции скоморохов. Медвежья потеха почти всегда сопровождалась разговором вожака, причем разговор имел сатирические намеки, и в большинстве случаев именно в нем был заключен основной смысл потехи. Медведь редко ходил один, чаще всего его сопровождала «коза».

Медведь с козою забавлялись

И друг на друга удивлялись.

Увидел медведь козу в сарафане,

А козонька Мише моргнула глазами.

И с этого раза они подружились,

Музыке и пляске вместе научились.

Пошли в услужение к хозяину жить:

Играть, плясать, винцо вместе пить.

Вожак с барабаном прибауточки врал,

За ихнюю пляску со всех денежки брал,

Привел их к народу, раскланялся всем

И с прибауткой плясать им велел.

Медвежье представление начинал вожак.

— А ну-ка, Мишенька, — говорил он, — поклонись честным господам да покажи-ка свою науку, чему тебя в школе пономарь учил, каким разумом наградил?

— А как красные девицы белятся, румянятся, в зеркальце смотрятся, прихорашиваются? — Медведь садился на землю, тер одной лапой морду, а другую вертел перед собой, как зеркало.

А как, Миша, малые ребята лазят горох воровать? — Медведь полз на животе.

— А как бабушка Ерофеевна блины на масленой печь собралась, блинов не напекла, только сослепу руку сожгла да от дров угорела? «Ах, блинцы, блины!..» — Медведь лизал свою лапу и ревел.

— А ну-ка, Михаил Потапыч, как поп Мартын к заутрене не спеша идет, на костыль упирается, тихо вперед передвигается. А как поп Мартын от заутрени гонит, так, что его попадья не догонит?

Или:

— А как на барскую работу идут и как бабы с барской работы бегут?

— А как старый Терентьич из избы в сени пробирается, к молодой снохе подбирается?

— А как барыня с баб в корзину яйца собирает, складывает, а барин всё на барскую работу поглядывает, не чисто де лен прядут, ухмыляется, знать, до паранькинова «льна» добирается? — Медведь ходил вокруг вожака и трепал его за шею.

В заключение вожак начинал играть на волынке, сопровождающий его десяти-двенадцатилетний мальчик надевал «козу» и плясал вместе с медведем. «Козу» делали так: из дерева вырезали козлиную голову с длинными рогами. Эту голову обшивали кусками старого тулупа мехом вверх, голову насаживали на длинную палку. Затем изображающий козу надевал вывороченный тулуп, просовывал в один из рукавов палку с козлиной головой и сильно тряс эту палку, отчего создавалось впечатление, что коза судорожно пляшет. При этом деревянный язык «козы», ударяясь о нёбо, производил сильный шум.

После пляски помощник поводыря брал шапку и обходил зрителей; если сбор бывал хорош, обычно устраивалась борьба вожака с медведем. Но уже в XVIII веке медведи проделывали и более сложные шутки. Так, в 1771 году, как сообщала газета «Санкт-петербургские ведомости», в столицу из города Курмыш, Нижегородской губернии, прибыли крестьяне, приведшие с собой двух медведей. Как гласило объявление, эти медведи, «вставши на дыбы, присутствующим в землю кланяются и до тех пор не встают, пока им не приказано будет. На задних лапах танцуют, подражают судьям, сидящим за столом, делают вид, что натягивают лук, стреляют из него, ездят на палке, как малые ребята, маршируют с палкой, подражая ребятам, ходят, как хромые, таская за собой ногу, показывают, как жена милого мужа голубит, как мачеха родных детей холит, а чужих убивает, вынимают из-за щеки хозяина табак, подают желающим лапу, возят на себе желающих, пьют вино и пиво».

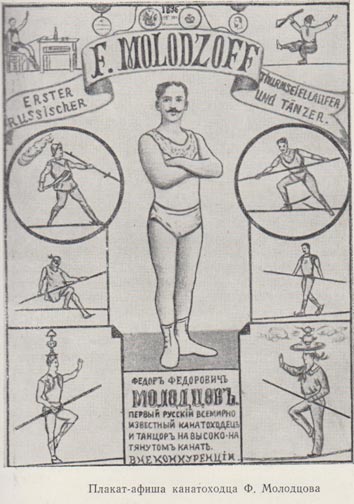

Плакат афиша канатоходца Федора Молодцова

Плакат афиша канатоходца Федора Молодцова

При этом в объявлении специально подчеркивалось, что поводырь «при каждом из вышеупомянутых действий сказывает замысловатые и смешные поговорки, которые тем приятнее, чем больше сельской простоты в себе заключают». Именно эти поговорки и сообщали основную прелесть представлениям. Русские медвежатники известны были не только в России. Со своими питомцами они ходили по всей Европе. Все крупнейшие мировые ярмарки видели бурых медведей с их поводырями.

Медвежатники оказали большое влияние на русскую клоунаду, и в частности на Дуровых, в номерах которых животные также служили объектами для сатирических и юмористических обыгрываний. Конец медвежьей потехи был трагическим. Сенат, понимая сатирическую силу шуток поводырей, издал в 1882 году указ о запрещении потехи и об убийстве всех дрессированных медведей. Эпизод этого убийства запечатлен писателем В. М. Гаршиным в рассказе «Медведи». М. Е. Салтыков-Щедрин напечатал этот рассказ в своем журнале «Отечественные записки». Рассказ вызвал большой общественный, резонанс. Однако полностью уничтожить медвежью потеху правительству так и не удалось, и вожаки с медведями через несколько лет вновь появились на ярмарках и гуляньях. Наряду с медведями на гуляньях показывали и других дрессированных животных, в частности собак и крыс.

Заслуженный артист РСФСР И. А. Зайцев, начинавший свою карьеру в балаганах, рассказывает о своей службе в годы детства у комедианта Николая Григорьевича Борзунова. У Борзунова был духовой орган весом в двенадцать пудов. Этот орган с ярмарки на ярмарку возили пудели. Эти же пудели давали представления: прыгали через обруч, служили, лазали по лестнице-стремянке.

Широко были известны в России в XVIII и XIX веках канатоходцы — русские и представители народов Кавказа и Средней Азии. Если канатоходцы выступали на улице, один конец каната прикреплялся к самому высокому городскому зданию, обычно к пожарной каланче, другой — к врытому в землю столбу или же ставилось два столба и между ними натягивался канат. Никаких сеток не вешали. Канатоходцы должны были быть отлично профессионально подготовленными. Малейшая ошибка грозила смертью. В XIX веке в Америке наиболее известен был французский канатоходец Блонден (Эмиль Гравле, 1821—1893). Он перешел по канату глубиной в сто метров. После этих очень смелых переходов Блонден, сопровождаемый шумной, поистине американской, рекламой, поехал по столицам мира. Был он и в Москве, где выступал в саду «Эрмитаж» М. Лентовского, но успеха здесь не имел. Причиной этому было то, что русские люди подобные номера видели на гуляньях, где их показывали русские канатоходцы, еще более бесстрашные и ловкие.

Народные гулянья 19 век.

Среди русских канатоходцев второй половины XIX века особенно славился Федор Федорович Молодцов. Молодцов ходил по канату вперед и, пятясь назад, ложился на канат, играл, стоя на канате, на балалайке и даже плясал на канате трепака. Кроме того, Молодцов ходил по канату с завязанными глазами, надев на голову мешок, и стрелял из ружья, стоя на канате. Переходил Молодцов по канату, балансируя на голове лампой и кипящим самоваром. В заключение Молодцов жарил на специальной печурке яичницу, а потом, усевшись на канате на стул и установив на канате столик, выпивал бокал вина за здоровье всех присутствующих. Для баланса, как и все канатоходцы, Молодцов держал в руках длинный шест, более тяжелый на концах.

Зрелища на гуляньях

Красочное описание номера канатоходца в неопубликованной рукописи дает Л. Г. Печорин, бывший импрессарио известного канатоходца Черткова. Выступление Черткова состоялось в Виннице. «Народу собралась полная площадь. Чертков залез на канат. «Прошу простить, — сказал он оттуда, — что задержал вас, придется вам подождать еще минут пятнадцать, пока солнце скроется за этот дом, а то оно слепит мне глаза, и я не вижу, куда мне ступать ногой, а чтобы не было скучно, музыканты сыграют, а вы под музыку наполняйте кружки монетами, какими кто может: пятачками, гривенниками, двугривенными. Не побрезгаю и рублями. А вот тем, кто дальше, в экипажах, разрешается бросать в кружки и трехрублевки, а у кого совесть чиста — и пятирублевки. А я здесь, глядя на вашу щедрость, наберусь храбрости. Музыка, валяй!» Через десять минут Чертков действительно пошел по канату. Вернувшись обратно, он заявил: «Теперь видите, что я не обманщик, но это только начало, главное — впереди. А ну-ка, прибавьте в кружки». Так Чертков исполнил весь свой репертуар».

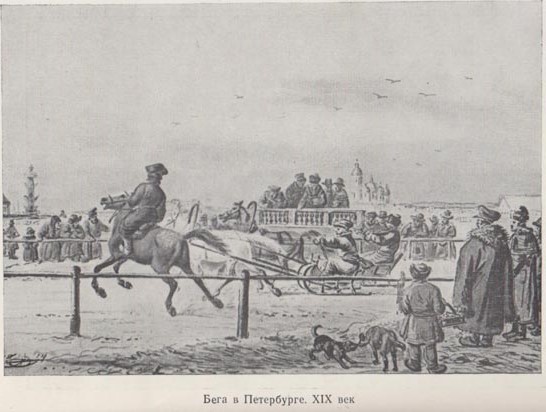

Бега в Петербурге 19 век.

Искусство канатоходцев привлекало публику своей смелостью. Канатоходцы выступали и прямо на площадях и в балаганах, а потом, усложнив свои номера и сменив пеньковый канат на металлический трос, они появились также и в цирках. На гуляньях также выступали жонглеры, фокусники, звукоподражатели. На одной из афиш, относящихся к середине XIX века, подробно описано представление, даваемое неким Григорием Ивановым.

«С дозволения начальства Владимирской губернии удельный крестьянин Григорий Иванов может представить нижеследующие увеселительные и забавные штуки: надевает шляпу с ноги на голову, из зубов шляпу вверх бросит и на голову наденет; ртом соловьем засвищет, в дудку кричит уткой, в ту же дудку, как в музыку, играет; палкой будет делать, как мажор, палка на палке вертеться будет, палку на ладони перевертывает, другим концом становит, и оная будет на ладони танцовать; палку на палке концом держит, ртом играет, как на шарманке, бубне и свирели, ртом же перепелом засвищет и кричит бекасом, иволгой, травником и вороной, коровой мычит, медведем ревет, кошкой мяукает, собакой лает, кричит египетским голубем п кукует кукушкой. Две дудки в рот кладет и на них играет, как на музыке, ртом, играет в дудку жаворонком, играет ртом теленком, кричит гусем, дроздом и играет, как на музыке, поет петухом, кричит курицей, ребенком плачет, кричит павлином, журавлем... Будет рассказывать сказки и разные сочинения»1. С таким же репертуаром выступал крепостной А. и П. Юрасовских Тихон Барков. Барков, кроме того, еще «ел горящую паклю голым ртом».

1 Т. Мартемьянов. Странички, из истории крепостного театра Орловской губернии, 1913

Наряду с канатоходцами на гуляньях все чаще появлялись силачи, поражавшие публику своей богатырской силой. Из представителей других цирковых жанров надо указать на жонглеров. Они проворно перебрасывали маленькие и большие шары, вертели над головой тарелки и чашки, смело играли ножами. Большой успех имел жонглер Лапин, демонстрировавший свое искусство в 1854 году в Вологде. Выступали на гуляньях музыканты, акробаты и представители других цирковых жанров. Большинство этих артистов вышло из среды крепостных крестьян, дворовых, городского мещанства. Так же как их предки скоморохи, они начинали как любители, а потом совершенствовали свое искусство и становились профессионалами, обогащая и расширяя репертуар. Став на артистический путь, эти артисты редко изменяли избранной профессии и своих детей вели по той же дороге; причиной этому была не только любовь к искусству, но и то, что при тяжелом экономическом положении балаганного бродячего артиста каждый лишний рот был в тягость и каждый новый номер мог принести известный, пусть небольшой, доход. Да и куда бы мог пойти сын бродячего артиста? Пожалуй, профессия его отца была даже лучше других профессий, на которые он мог бы претендовать.

Зверинцы и связанные с ними номера укрощения и дреесировки зверей также были представлены в эту эпоху на гуляньях, хотя и не получили здесь большого развития. Еще со времени царя Федора в Москве для львов был даже специально оборудован «львиный двор». Позже во дворцовом ведомстве находился зверинец, где содержались звери как для охоты, так и для обозрения. Здесь периодически бывали львы, леопарды, белые и бурые медведи, волки, кабаны, дикие кошки, слоны, дикобразы, дикие быки, обезьяны, лисы, куницы, росомахи, рыси, зайцы, песцы, сурки и другие животные. Обычно звери посылались царю в подарок. Так, хивинский хан и персидский шах постоянно посылали царю слонов и леопардов. В Москве звери жили в Измайловском зверинце. Иногда зверей показывали народу: так, довольно часто водили по улицам слона. Но зверинец в Измайлове был мало доступен для простых людей. А интерес к экзотическим животным был очень велик. И балаганщики начали организовывать зверинцы, иногда показывая в них и дрессированных животных. В XIX веке в России был известен укротитель Картер. У него было два льва, четыре тигра, два леопарда и барс. В клетки к своим зверям Картер не заходил, он только останавливался перед клетками, и под его взглядом звери покорно ложились.

В 1852 году открылся огромный зверинец в Петербурге на площади перед Александрийским театром. Впоследствии звери были проданы Московскому обществу акклиматизации животных для создаваемого Московского зоологического сада. Одновременно с эквилибристами и вольтижерами на гуляньях все чаще выступали фокусники, дававшие свои представления как в театрах, так и в балаганах. Важно отметить, что многие балаганные артисты были специалистами в разных жанрах и, восхищая публику в первом отделении мастерством вольтижировки, они в третьем удивляли «опытами натуральной магии».

Фокусники не могут быть названы цирковыми артистами в полном смысле этого слова — им удобнее выступать на сцене. В манеже, окруженные зрителями, фокусники оказываются в очень затруднительном положении. Кулисы для фокусников играют большую, часто решающую роль. Фокусники делятся на два разряда: иллюзионистов и манипуляторов (престидижитаторов). Первые используют для своих опытов различные механизмы, помогающие им совершать «чудеса», вторые делают фокусы при помощи ловкости рук. Впрочем, по большей части фокусники соединяют эти два начала своей профессии, являясь и манипуляторами и иллюзионистами. Рассказ об искусстве фокусников можно увести в глубь веков, к опытам древних жрецов, ко всевозможным плачущим статуям и раскатам грома, раздававшимся в храмах. Перечисленные опыты дали основания к созданию плачущих икон, свертывающегося причастия и другим фокусам, которые показывали в церквях. Но эти опыты не оказали почти никакого влиянии на театральных иллюзионистов и остались в церковной сфере. Цирковой иллюзионизм связан с другим — с ростом науки, И его расцвет относится к XVIII и XIX векам. Фокусники использовали для своих номеров достижения химии, механики, электричества, медицины.

Только в самом конце XIX века, в пору увлечения буржуазной публики спиритизмом и мистицизмом, фокусники начали напускать на себя таинственность, говорить о своих «связях» с потусторонним миром». И XVIII веке в России часто выступали просто искусные механики, демонстрировавшие достижения своей и чужой изобретательности. Так, в 1759 году в Москву прибыл «механист» Петр Дюмолин. Он показывал механические игрушки: маленькую крестьянку, ткущую полотно. В 1762 году в Москве демонстрировали машину, показывающую, как люди работают в горах. В XIX веке многие фокусники показывали достижения науки. Так, журнал «Московский наблюдатель» сообщал о фокуснике, демонстрирующем газовый микроскоп, через который микробы, обитающие в капле воды, казались гигантскими животными. Приезжавший в 1852 году в Петербург фокусник Иван Купаренко показывал наряду с фокусами туманные картины.

Некоторые фокусники использовали интерес широкой публики к достижениям науки и техники в целях обмана. Так, в 1844 году в Петербург приехал некий механик с автоматом, дающим письменные ответы на любые вопросы зрителей, а также рисующим животных и цветы, какие ему бывали заказаны. «Знал» этот автомат также четыре правила арифметики. Кроме автомата, у механика были еще две «отрубленные головы», висящие на лентах и дающие ответы на любые вопросы. Газеты не рассказывают о секретах этого фокусника, но на основании знакомства с подобными опытами у других иллюзионистов можно понять, как строились его номера. Трюк с висящими головами делался при помощи зеркал и черного бархата. Что же касается пишущего автомата, то внутри автомата находился человек. Такие автоматы в то время не были редкостью. Так, был известен автомат «Турок», который «играл» в шахматы со всеми желающими и в большинстве случаев выигрывал. Внутри этого автомата также сидел человек. Перед началом сеанса иллюзионист открывал свой автомат и показывал публике остроумную систему колес и пружин. Удивительные достижения механики позволяли артистам создавать свои мнимые «чудеса». Фокусники-манипуляторы известны в России с XVIII века. В 1740—1741 годах некий фокусник Лазарев жил при дворе и обучал молодых людей разным «штукам». Реестр предметов, которые он требовал для своих опытов — сабля, перчатка, — позволяет думать, что это был манипулятор.

Второго декабря 1765 года к юному Павлу I, тогда еще наследнику, приводили фокусника-венгерца. Современник пишет по этому поводу: «Ввечеру приводили к государю цесаревичу тешеншпилера, который многие шутки делал весьма проворно, приговаривая: «Кара фаре вот маршаре, рекомадире» и прочее». Но особенно часты были выступления фокусников в XIX веке в балаганах, причем некоторые из них работали в течение многих десятков лет и славились своим мастерством. Из выступавших в России иллюзионистов большой успех имел Боско (настоящая фамилия — Бартоломео, 1792—1863). О нем вспоминает Расплюев в «Свадьбе Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина: «...был здесь в Москве... профессор натуральной магии и египетских таинств господин Боско: из шляпы вино лил красное и белое... канареек в пистолеты заряжал, из кулака букеты жертвовал...» 1.

1 А. В. Сухов о-Кобылин. Трилогия. «Искусство», М.—Л., 1949, стр. 49.

Боско впервые появился в Москве в 1842 году. Успех он имел огромный. Даже журнал «Москвитянин», обычно не писавший о цирковых артистах, заметил: «Во всех наших салонах говорят и рассуждают теперь об известном чародее Боско, и три раза в неделю масса публики съезжается на его представления египетской магии. Все места бывают заняты». Изобретательность, проворство и ловкость фокусников были очень велики, к тому же их номера сопровождались остроумными шутками.

Фокусники брали птицу, сажали ее в клетку, вешали клетку на гвоздь и стреляли из пистолета. Потом ощипывали птицу, бросали ее в кастрюлю и ставили кастрюлю на огонь. И после этого едва открывали они крышку кастрюли, как оттуда вылетала живая птица. Затем они брали у одной из зрительниц косынку, клали ее на столик и покрывали пустым шерстяным колпаком. Секунда — и косынка оказывалась в ящике, висящем на противоположном конце сцены, или в бутылке, из которой только что наливалось вино. А под колпаком сидел кролик. Фокусники стреляли в скрипку несколькими платками, и все эти платки действительно оказывались в стенке скрипки. Они ломали часы, резали шляпы, рвали цепочки и тут же все это чинили. Голубям отрывались головы, потом приставлялись вновь, и голуби начинали летать. В фокусников «стреляли» двенадцать солдат, причем ружья заряжала сама публика настоящими пулями, а фокусники оставались живы и еще ловили пули на тарелочку. Большинство перечисленных фокусов основано на том, что шкатулки, коробки и т. п. имели двойное дно. В фокусе с ружьем пули вытаскивались перед выстрелом из ружья при помощи специально приспособленного шомпола.

Рядом с фокусниками надо поставить так называемых трансформаторов, то-есть артистов, которые разыгрывали пьесы без помощи партнеров. Лучшим из них был Александр. В 1854 году он играл пьесу «Пароход», где исполнял семь ролей и все превосходно. Роли эти — влюбленного молодого человека, английского лорда, пьяного кучера, старой кокетки, танцовщицы, кормилицы с ребенком и старого горбуна-волокиты. Быстрота, с которой он превращался из одного лица в другое, менял костюм, физиономию, голос, была просто изумительна. Он говорил за десятерых, действовал за десятерых, в одно время был и здесь и там.

Лучшие фокусники всегда идут рядом с наукой, но им важны не выводы науки, а эффектные ее результаты. Важно заметить, что во всех рецензиях XIX века подчеркивается отсутствие связей фокусников с «потусторонним миром». В XX веке дело будет обстоять совершенно иначе: тогда индусские факиры, китайские «волшебники», спириты станут объектами изучения и подражания, и иллюзионный жанр приобретет все более мистический характер. Широкое развитие на гуляньях получают так называемые паноптикумы, то-есть музеи чудес. Уже при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче существовала «потешная палата», где были собраны разные отечественные и заморские чудеса природы и удивительные изделия человеческих рук. В феврале 1718 года царь Петр I издал специальный указ о собирании уродов.

«Известно нам, что как в человеческой природе, так и в звериной и птичьей случается, что родятся монстра, то-есть уроды, которые всегда во всех государствах собираются для диковинки, а именно: два младенца, каждый о двух головах, и два, которые срослись телами. Однакоже в таком великом государстве может более быть, но таят невежды, чая, что такие уроды родятся от действия дьявольского, чему быть невозможно, ибо один творец, все творит бог, а не дьявол, у которого ни над каким созданием власти нет, но от повреждения внутреннего, также и от страха и мнения матерного во время бремени, как тому есть многие примеры: чего испугается мать, такие знаки на дитяти бывают, так же, когда ушибется и больна и прочее». Далее указ обещает плату за сданных государству уродов, «а именно: за человеческую по 10 рублей, за скотскую и звериную по 5 рублей, за птичью по 7 рублей, а ежели более чудное, то дадут и более...

Вышеперечисленные уроды, как человечьи, так и животные, когда умрут, класть в спирт, будь же его нет, то в двойное, а по нужде и в простое вино и закрыть крепко, дабы не испортилось, за которое вино заплачено будет в аптеке особливо». Однако собрание Петра могло посещать лишь весьма ограниченное число жителей Петербурга. А между тем в общество все чаще проникают слухи об удивительных людях Южной Америки, о кровожадных цейлонских людоедах, об индусских факирах, о странах, населенных великанами и лилипутами. Балаганщики воспользовались этим интересом к неведомым странам и создали паноптикумы, где демонстрировались иногда действительные, а чаще мнимые, но зато более эффектные чудеса. В паноптикумах чем дальше, тем больше стремились подчеркнуть уродство выступающих, добиться у публики удивления при виде отклонений от нормы. Паноптикумы рассчитаны были на самые низменные инстинкты зрителей. В. Короленко в очерке «Парадокс» хорошо передает эту направленность паноптикумов.

Первая страница газеты "Блин", издаваемая на гуляньях. 19 век

Первая страница газеты "Блин", издаваемая на гуляньях. 19 век

«Едва феномен (не имеющий обеих рук. — Ю. Д.) снял ногой картуз, как в толпе, наблюдавшей его, зашевелились: «Господи боже! Иисус-Мария... Да будет похвалено имя господне», пронеслось на разных языках в толпе, охваченной брезгливым ужасом» 1.

Об этой же направленности паноптикумов писал М. Горький:

«Наверное, карлики будут иметь в Саратове колоссальный успех.Всякому любопытно посмотреть на двух людей, еще более маленьких и мизерных, чем он сам...

Самарские люди будут смотреть лилипутов и услаждать себя сообразными случаю размышлениями. Мы еще что! Конечно, мы люди не крупные, а все-таки бывают живые люди и еще мельче, чем мы...» 2

1 В. Короленко. Парадокс. Собр. соч., 1914, стр. 210.

2 М. Горький. Между прочим. «Фельетоны». Куйбышев, 1941.

Среди номеров паноптикумов были шпагоглотатели, сросшиеся близнецы, люди без рук, писавшие, рисовавшие и откупоривавшие бутылки ногами. Иногда в балаганах шпагоглотатели запускали шпаги в бороды или убирали складные лезвия в рукоятки, но чаще действительно глотали шпаги. Тренируясь для наполнения этого отвратительного, антиэстетического трюка, артисты вводили в пищевод зонд, привыкая к тому, что в пищеводе находится постороннее тело, а потом заглатывали и шпаги. Обычно перед номером шпагоглотатели протирали шпаги платком, согревая их, иначе холодная шпага могла вызвать спазмы в желудке. Искать начало подобных номеров следует, по-видимому, на рыцарских турнирах, когда умение заглотнуть шпагу символизировало необычайную смелость. Рядом со шпагоглотателями выступали так называемые «несгораемые люди», голыми руками бравшие огонь. В России впервые такой номер появился в 1835 году. Исполнительница брала руками раскаленное железо и становилась голыми ногами в жаровню с углями. Для работы с огнем «несгораемые люди» обмазывали свое тело специальным составом, делавшим их тело невосприимчивым к ожогам 3.

3 О технике номеров с огнем подробно см.: И. Уразов. Факиры. М., 1928.

Императорский цирк 19 век.

В 1836 году на гулянье в Петербурге стояла палатка, в которой показывали уроженцев из Африки, Южной Америки и Австралии, певших и танцовавших. Главной притягательной силой был альбинос: «...человек с белыми волосами, белой кожей, красными глазами, одетый в полудикий наряд. Но наибольший успех имела «сеньора Юлия Пастрана» — волосатая женщина, прибывшая в Россию в 1858 году. Об этой женщине современник писал: «Ей 22 года, она мала ростом, у нее руки, ноги, глаза обыкновенной женщины. Движения порывисты и угловаты, лицо смуглое, губы очень толстые, уши несоизмеримо велики. На подбородке редкая черная борода». Известный артист В. П. Далматов, видевший Пастрану, рассказывает, что она «выходила в коротком платье-декольте, в цветах. Ее водил по барьеру цирка красивый импрессарио. Юлия Пастрана выступала в качестве певицы и танцовщицы» 1.

1 В. Далматов. Юлия Пастрана. «По ту сторону кулис». СПБ, 1908.

Номер Юлии Пастраны был особенно типичен для паноптикума, и не случайно ее портреты можно было в то время встретить на любом постоялом дворе.

Из других номеров паноптикума укажем на Мавру Родионову, рожденную без рук и без ног, но умевшую губами шить, вышивать, низать бисер; Мавра Родионова умела ходить на своих култышках и даже взбираться по лестнице. Номера паноптикумов тоже впоследствии оказались в цирковых программах. Мало того, буржуазные цирки часто оказывались под прямым воздействием паноптикумов, создавая номера, в которых демонстрировались не столько сила, ловкость, смелость, красота человека, сколько уродство. На аренах появляются лилипуты, великаны, сросшиеся люди, непомерные толстяки. А разве номера, в которых на голове разбивают кирпичи или прыгают на голове, — это не номера паноптикума? Разве различные люди-лягушки, люди-змеи, люди-мухи, демонстрирующие противоестественную гибкость своего тела, разве они не ведут свое начало от паноптикумов? Буржуазный цирк, включающий в свои программы всякого рода уродства, охотно обращался к паноптикумам. В этом смысле характерно, что современные американские цирки путешествуют по стране со всякого рода паноптикумами. И часто так называемый большой шатер, то-есть сам цирк, отличается от окружающих его паноптикумов только масштабами своего представления, а не сущностью его.

Народные гулянья и находившиеся на них балаганы — явление очень сложное и противоречивое, особенно в XIX веке. С одной стороны, здесь продолжают развиваться подлинно народные традиции русского цирка. С другой стороны, народные гулянья находились под постоянным влиянием полиции, делающей все, чтобы отвлечь балаганы от актуальных вопросов современности, заставить их служить целям воспитания народа в верноподданническом духе. Это сказывалось прежде всего в особом покровительстве балаганным пантомимам — арлекинадам.

Характерно, что гулянья, вернее — определенные зрелища на гуляньях, получили особенное развитие и даже явное покровительство полиции после 1825 года. Повидимому, правительство хотело искоренить в народе воспоминания, связанные с восстанием и казнью декабристов. При этих условиях естественно стремление правительства насадить на гуляньях репертуар, далекий от современности, отвлекающий от событий дня. И репертуар балаганов по преимуществу складывался из пантомим-арлекинад, называвшихся по имени главного действующего лица — Арлекина — и представлявших собой своеобразное соединение итальянской комедии масок и французской феерии. Подобные пантомимы пользовались особой поддержкой правящих кругов, так как они не затрагивали вопросов современности и оставались в пределах только фантастических сюжетов. В этом смысле характерно мнение Ф. Булгарина, выражавшего мысли правящих кругов России. Говоря о балаганной пантомиме, он откровенно противопоставлял ее драматическим спектаклям театра, отдавая явное предпочтение пантомиме. Николай I вместе с будущим царем Александром II посетили театр, где ставились арлекинады, подчеркнув этим свое покровительство такого рода зрелищам на гуляньях.

Здесь шли арлекинады: «Большой ревнивец, или Арлекин, разрезанный на кусочки», «Золотое яблоко, или День приключений», «Хромоногий бес, или Арлекин в саду», «Очарованный сад, или Китайские превращения», «Арлекин, покровительствуемый волшебницей Молиной», «Арлекин-цирюльник, или Продавец статуй». Все эти пантомимы были похожи одна на другую. Сюжет их заключался в погоне персонажей друг за другом и удивительных превращениях. Вот в качестве примера сценарий пантомимы «Шалости Пьеро и мщение Арлекина, или Козни волшебника Просперо».

Пролог

Декорация изображает мрачное жилище разбойника Просперо. Он превращает мумии в живых людей и таким образом создает Арлекина. Один из помощников Просперо, которому не нравится Арлекин, решает его усыпить. Арлекин делает вид, что засыпает, но на самом деле он только притворяется спящим. Просперо произносит Магические заклинания. И вот мимо него проходят красивейшие женщины мира. Выбор Просперо падает на Коломбину. Он просит ее любви. Но, увы, Коломбина отказывает ему в этом. Тогда злой Просперо превращает Коломбину в статую. Арлекин видел и запомнил все магические жесты волшебника, он повторяет их и освобождает Коломбину от чар. Появляется добрая фея, она благословляет Арлекина и Коломбину и велит им тотчас же бежать. Просперо, узнав о побеге, разводит костер и в поднимающемся дыме видит Коломбину и Арлекина, спящих в лесу. У Арлекина на коленях лежит жезл, похищенный им у волшебника Просперо. Просперо берет жезл себе. Вдруг из леса появляются Природа и Смерть. При виде их Просперо приходит в смятение и исчезает.

1-я картина

Комната в доме Кассандра. Арлекин приводит домой Коломбину. Родители вне себя от радости. Затевается пир. Арлекин поражает всех своими необыкновенными кулинарными способностями: он готовит удивительные гигантские блюда, чем вооружает против себя Пьеро, повара. Начинаются танцы. Пьеро, подкупленный Просперо, клевещет на Арлекина, и когда Арлекин просит руки Коломбины, Кассандр приказывает гнать его из дома. В отчаянии Арлекин уходит. Коломбина падает в обморок. Служанка за ней ухаживает.

2-я картина

Лес. Вечер. Огорченный Арлекин приходит в лес и с горя хочет лишить себя жизни. Появляется Природа, вручает ему жезл волшебника Просперо и обещает свою помощь. Картина заканчивается танцами.

3-я картина

Сад при доме Кассандра. Слуги готовят столы к свадьбе Коломбины и Гитарини. Развешивая флаги, Пьеро обрывает рукав своего костюма. Кассандр вызывает портного и заказывает ему новый костюм. Идет комическая сцена примерки костюма. Гитарини преподносит букет своей невесте, но Арлекин при помощи волшебного жезла превращает этот букет в пучок моркови.

Гости входят в дом. На сцене остаются Пьеро и Арлекин. Арлекин превращает фонтан в домик сапожника, гном-сапожник предлагает Пьеро сшить новые сапоги. Пьеро в ужасе бежит в дом и созывает всех гостей, но в саду все в полном порядке, и Пьеро принимают за пьяного. Вдруг на месте вазы с цветами появляется огромный Циклоп. Он хватает Кассандра и Гитарини за головы и поднимает их в воздух. Гости в страхе разбегаются. Арлекин машет своей палочкой — и Циклоп исчезает. Гости крадучись возвращаются в сад: может быть, им все только показалось. Нотариус подписывает брачное свидетельство. Гости поздравляют новобрачных. Внезапно нотариус, встав из-за стола, превращается в великана. Арлекин ударяет по столу, стол оборачивается крылатым чудовищем и улетает. Удар грома, декорации меняются, теперь на сцене возникает великолепный храм. В воздушной колеснице появляется добрая фея. Она соединяет Коломбину и Арлекина.

Апофеоз.

Занавес 1.

1 Сборник комических и драматических пантомим с волшебными явлениями, превращениями и танцами. Собран В. Я. Яковлевым (Государственная театральная библиотека имени А. В. Луначарского в Ленинграде. Отдел рукописей).

Арлекинады требовали незаурядной изобретательности художника и театрального машиниста. При самой примитивной театральной технике надо было суметь добиться зрительных эффектов. Занавеса опускать не любили, и все чистые перемены делались на глазах у публики. Ухватившись за веревки, плотники прыгали с колосников вниз, поднимая своей тяжестью декорации. За первой декорацией открывалась вторая, за второй — третья и так далее. Большое значение для художника и машиниста имело искусство картонажа. Многие декорации делались из картона и виде призм и на представлении поворачивались во все стороны и раскрывались.

Костюмы актеров часто делались на китовом усе, и это давало большие возможности для трансформаций. Использовались также зеркала: поставленные под разными углами, они давали возможность для различных пространственных решений на сцене. При примитивной постановочной технике в балаганах достигали интересных сценических эффектов. «Все, что теперь влечет нас в театре, — пишет рецензент, — мо мы давно уже видели в балагане. Вам нравится извержение Везувия в «Фенелле» — в балагане показали это за два года прежде, вас ужасает скелет в «Игроках» — в балагане выставляли его в 1830 году, вы восхищались красным огнем в «Волшебном стрелке» — но это изобретение балаганов, их секрет. Уже пять лет, как они освещают красным огнем свои храмы, своих богинь, амуров-волшебников» 1.

1 «Масленичные балаганы». «Северная пчела», 1834, № 48

Главное, чего требовали арлекинады от актеров, и прежде всего от Арлекина, — это акробатической ловкости. Спасаясь от погони, он должен был перепрыгивать через большие пространства, вбегать на поднимавшиеся столы, пролезать между прутьями решеток. В полу сцены делались специальные люки с двустворчатыми дверями, куда проваливался Арлекин. Эти двери, мгновенно открывшись, сейчас же захлопывались при помощи пружин. Секундная задержка — и артист, игравший Арлекина, рисковал остаться калекой. Начиная с 40-х годов XIX века, подобные пантомимы попадали и в цирки, чаще всего в провинции, где цирки находились в самом близком родстве с балаганами. Балаганные пантомимы оказали также влияние на развитие цирковых номеров. Из пантомим заимствовались наиболее эффектные акробатические куски и целиком переносились на цирковые арены, где они приобрели значение самостоятельных цирковых номеров. К таким номерам относятся «Зеленый чорт», «Медведь и часовой», «Трубочист и повар» и ряд других.

«Зеленый чорт» — это групповой акробатический номер, перешедший в цирковые программы. На арене цирка устанавливалась стена двухэтажного дома. Акробат, одетый чортом, бегал от своих преследователей, появляясь то в окнах дома, то проскакивая сквозь двери, то взбираясь на крышу, откуда он делал сальто-мортале в самую гущу своих врагов. Преследующие чорта сталкивались, падали и, безуспешно стараясь поймать его, хватали друг друга то за ноги, то за одежду, отрывая при этом фалды фраков, предусмотрительно пришпиленных кнопками. Эта сценка не что иное, как типичный эпизод пантомимы — погоня за Арлекином. В сцене «Трубочист и повар» (кстати, еще в XX веке блестяще разыгрывавшейся русскими клоунами братьями В. и Ю. Костанди) повар варил обед, в то время как трубочист работал на крыше. Внезапно оступившись, трубочист летел через трубу прямо на горящую плиту и, естественно, все на плите переворачивал. Далее начиналась погоня повара за трубочистом, перемежавшаяся акробатическими трюками, исполняемыми то на арене, то на плите, а то и под плитой, куда, схватив друг друга за руки и за ноги, вкатывались артисты. Пьеро в этих сценах был поваром, а Арлекин — трубочистом. Этот номер, состоявший из ряда сальто-мортале, которые делались с рук и с плеч партнера, был типичен для арлекинады, где подобные эпизоды очень часто происходили между Пьеро и Арлекином.

Но главное влияние арлекинады оказали на развитие клоунады. Арлекинады включали в себя так называемые лацци, то-есть шутки, часто не связанные с сюжетом. В этих лацци Пьеро воображал себя очень умным и деловым человеком, а Арлекин разыгрывал из себя простака, но в конце концов мнимый простак Арлекин всегда оставлял Пьеро в дураках. К сожалению, авторы арлекинад и те, кто записывал их впоследствии, не описывали лацци, ставя на том месте, где они должны были исполняться, лаконическое: здесь идет комическая сцена. Из-за этого часто нельзя представить, какие из сегодняшних клоунских номеров пришли в цирк из арлекинад. Но есть номера, о которых совершенно точно можно сказать, что они являются повторением и развитием лацци. К таким относится «Ребенок» — антре, в котором клоун, забравшись в детскую коляску, сосет молоко, удивляя своим аппетитом наивного партнера, думающего, что в коляске находится младенец. В другом номере клоуны, надевшие шкуры двух медведей — белого и бурого, — напуганные появлением своего врага, менялись масками, из-за чего происходил ряд забавных недоразумений. Эта клоунада заимствована из пантомимы «Пьеро-скиталец». Было еще лацци «Пум-гам», где один клоун ловко ловил ртом пули из пистолета, из которого стрелял другой клоун. Старинная клоунада «Табельдот» также принадлежит к числу тех, которые были известны еще по пантомимам. Клоуна просили подержать поднос с вином и закусками. Тут появлялся его партнер и, видя своего вечного соперника в беспомощном состоянии, начинал его колотить. Но роли меняются: поднос оказывается в руках у второго, и первый жестоко мстит за обиду — не обращая внимания на крики, визги и стоны несчастного, он обливает его вином, осыпает мукой и и измазывает кремом.

В лацци «Кукла» клоуну дарят удивительную игрушку — ящик с куклой, сидящей на пружине. Клоун, чтобы развить меткость, бросает мячи кукле прямо в лоб. Но вот клоун уходит, и с куклой играет его помощник, но делает все так неумело, что ломает куклу. Чтобы спасти положение, помощник решает сам сесть вместо куклы в ящик. Входит клоун. Он сразу догадывается, в чем дело, кидает со всего размаха мячи прямо в лоб своему помощнику. Но этого мало. В азарте клоун хватает пистолет, нацеливается. Тут уж помощник не выдерживает, в ужасе выскакивает из ящика и с отчаянным криком бежит прочь. За ним гонится клоун. Сцена кончается веселой возней этих двух персонажей. В лацци «Статуя» ситуация такая: клоуну дарят заводную куклу (статую римского воина), которую помощник клоуна ломает и сам становится на пьедестал и принимает форму статуи. Вновь появившийся клоун чистит игрушку, и здесь происходит ряд удивительных вещей, повергающих наивного клоуна в смущение и страх: то щетка попадает в нос статуе — и она неожиданно чихает, то статуя кусает клоуна за палец. Когда же клоун заводит статую, неприятности увеличиваются: сделав несколько шагов, статуя ловко поворачивается и бьет наотмашь клоуна мечом. И здесь дело заканчивалось разоблачением, погоней и потасовкой.

Список клоунских номеров, заимствованных из арлекинад, можно увеличить, но общие принципы и направленность этих антре оставались всегда одинаковыми.Подобные лацци переходят на арены русских цирков, получая здесь довольно широкое распространение, особенно в предреволюционный период. Эти лацци-антре все меньше становились связанными с жизнью, и клоуны, ограничив свой репертуар только узким кругом этих антре, тем самым переставали быть злободневными и интересными для публики. Клоуны, выступавшие с лацци, все чаще выдвигали на первый план комический трюк, не заботясь о смысле, и от этого их номера становились грубыми и плоскими. В истории русского цирка это стремление клоунов ограничиться показом только старинных антре, отрыв клоунов от жизни сыграли отрицательную роль. Это было, по сути дела, проявлением формализма в клоунаде.

Правящие круги делали все, чтобы увести балаганы от современности, но добиться этого в полной мере они не могли. Простой зритель, конечно, поражался удивительным превращениям в пантомимах, смеялся над забавными лацци, но всему этому он предпочитал русских забавников — дедов, потомков древних скоморохов. Наиболее передовые из русских артистов, связанные с русской жизнью и с народными традициями, стремились утвердить в своем творчестве сатирическое, жизнерадостное, злободневное, близкое народу искусство. Балаганные арлекины и пьеро должны были выйти на балкон балаганов, чтобы зазывать публику на свои представления. И от них, так же как когда-то от скоморохов или от дедов, публика ждала метких и злободневных острот. На русских народных гуляньях зрители оказывали на пантомимы свое активное воздействие. Абстрактные маски пантомим все чаще приобретали бытовые русские черты. Бессловесные пантомимы все чаще включают разговорные диалоги, носившие часто острый сатирический характер. Не случайно полиция запрещала разговаривать в пантомимах. К 50-м годам XIX века многие балаганные пантомимы приобрели русский бытовой колорит и стали, таким образом, гораздо ближе русской публике. В 60-х годах в пантомимах все чаще появляются русские персонажи: Иваны Ивановичи, Петры Петровичи, портные Нитки и их жены Иголки.

Важно также заметить, что в балаганах выступали русские актеры, иногда полупрофессионалы, работали русские художники, бутафоры, музыканты, осветители, которые тоже оказывали влияние на стиль балаганных спектаклей. Утверждение сатирической направленности спектаклей балаганов шло в жестокой борьбе против попыток правящих классов превратить балаганы только в развлекательные зрелища. В балаганах был силен демократический элемент. И когда слуги палками колотили своего хозяина, знатного господина, это вызывало горячее сочувствие у простого русского зрителя вне зависимости от того, что слуги носили имена Арлекина и Пьеро, а господин — имя Кассандра. Роли паяцев стали исполнять русские артисты. Начиная с тридцатых годов XIX века, среди паяцев выделяется своим талантом и веселостью некий Егор Бомбов, именующий себя отставным егерем. Около театра Бомбова постоянно толпился народ, не уставая слушать его шутки и прибаутки. Даже журналы, обычно не склонные описывать народные гулянья, отмечали его талант и умение нравиться простой публике. Может быть, о нем писала газета «Северная пчела», а может быть, об одном из его товарищей: «В балагане Геролда (в этом балагане показывали дрессированных канареек. — Ю. Д.) достоин замечания паяццо-солдат, родом, кажется, малороссиянин, самая комическая физиономия, забавник, остряк, импровизатор». И уж наверное его касалось: «В нем много юмора: Когда он говорит о Рыжей Бороде (партнер Бомбова в публике. — Ю. Д.), лицо у него получается прекомическое: глаза суживаются, губы насмешливо стягиваются вниз, он становится очень смешон. Посетители гор его знают и любят».

Один рецензент писал: «Толпа ждет своего любимца — русского паяца, отставного егеря, нашего народного Пасквино. Вот он выходит на балкон в шутовском наряде, с шутовскими ужимками. Хохот не прекращается ни на минуту и возрастает при каждой из его присказок. Взгляните на его ужимки, может ли быть что смешнее?!» Бомбов выступал в Петербурге и Москве, бывал он, по-видимому, также и в провинции. К сожалению, подробных сведений об этом талантливом русском артисте не сохранилось.

По большей части паяцы на раусах притворялись глухими или глупыми и потому перепутывали все приказания своего товарища. В смешных и неожиданных ответах зачастую были заключены сатирические намеки. И часто за внешней глупостью можно было различить ум и лукавство паяца. В этом смысле паяцы, несомненно, использовали традиции скоморохов. Вот пример диалога между паяцем и его товарищем:

«Товарищ. Паяц, тебя ищет полиция!

Паяц. Меня ищут в больницу? Зачем? Я здоров и не хвораю.

Товарищ. Нет, не в больницу, а в полицию. Тебя нужно отдать в солдаты.

Паяц. Меня в собаки? Как? Я шкуру потерял и брехать не умею.

Товарищ. Да не в собаки, а в солдаты, ты будешь служивый.

Паяц. Я с пружиной? А где меня будут заводить?

Товарищ. Да нет, ты не понимаешь.

Паяц. Кто? Я не поймаю, кого хочешь, того и поймаю.

Товарищ. Да нет, тебя будут учить военным артикулам.

Паяц. А, меня будут учить с дворником Микулой, знаю его.

Товарищ. Да что с тобой говорить. Я сейчас принесу ружье и обмундирование. (Выносит метлу, фуражку и мундир.) Вот тебе солдатский кивер!

Паяц. Ну, что ж, возьмем да кинем. (Бросает.)

Товарищ. Да нет, это нужно на голову надевать. (Надевает кивер паяцу на голову.) А вот тебе мундир.

Паяц. Батюшки! Семьдесят семь дыр и ни одной заплатки. (Начинает надевать на ноги, потом на руки.)

Товарищ (помогает паяцу надеть мундир и дает ему метлу). Вот тебе ружье.

Паяц. Ой-ой-ой, сколько штыков, как в метле!

Товарищ. Дураков сначала учат метлой, потом ружьем.

Паяц. А, так я и буду по-дурацки учиться.

Товарищ. Молчать!

Паяц. Молчу.

Товарищ. Не разговаривать! Паяц. Не разговариваю. Товарищ. Слушай мою команду!

Паяц. Щупать твои карманы? Сейчас!

Товарищ. Болван! Слушай мою команду и говори за мной.

Паяц. Слушаю.

Товарищ. Раз.

Паяц. Тарас.

Товарищ. Да не так.

Паяц. А как?

Товарищ. Первый.

Паяц. Кривой, иди сюда.

Товарищ. Не так. Молчи!

Паяц. Молчу.

Товарищ. Я буду считать и командовать, а ты исполняй. Понял?

Паяц. Все.

Товарищ. Ружье на плечо.

Паяц. Батюшки, как горячо. (Кладет метлу на плечо товарища.)

Товарищ. Да не мне, а себе.

Паяц. А я думал, тебе.

Товарищ. Ружье к ногам!

Паяц. Бить по ногам? (Бьет товарища по ногам.)

Товарищ. Да нет, ружье к ногам. (Ставит метлу около паяца со стуком. Паяц кричит и плачет.) Что с тобой?

Паяц. Да ты мне по ноге!

Товарищ. Да нет, я по доске!

Паяц (перестает плакать). То-то мне не больно.

Товарищ. Ну, слушай, как скажу раз, два, три, так ты пали прямо в неприятеля.

Паяц. Уж тебя так запалю, что будешь меня долго помнить. (Грозит метлой.)

Товарищ. Говори — раз.

Паяц. Два.

Товарищ. Молчать! Я сам. Раз... два...

Паяц. Два с половиной!

Товарищ. Тебе сказали — молчать, так молчи.

Паяц. Значит, и половины не надо и четверти тоже?

Товарищ. Раз, два, три — пали!

Паяц (размахивается метлой, метла соскакивает с палки.) Жалко вот, что с курка сорвалось, а то бы я ему запалил!»

В этой сцене нетрудно увидеть сатиру на солдатскую муштру в царской армии. Чаще всего разыгрывалась сцена, где обучают паяца, как зазывать публику в театр. Паяц сидел и пел. Выходил хозяин балагана.

«Хозяин. Товарищ! Ты чего здесь распелся? Ты должен приглашать публику.

Паяц. Ты бы давно сказал, а ведь я не знал.

Хозяин. Ну, начинай!

Паяц.. Чего?

Хозяин. Да приглашать.

Паяц. А как надо приглашать?

Хозяин. Уважаемая публика, пожалуйте к нам в театр!

Паяц. Чего вы стоите? Идите в театр.

Хозяин. Да не так. Ты должен сказать: пожалуйте в нутро...Паяц. Пожалуйте в ведро.

Xозяин. Да не так. Ты должен сказать: пожалуйте к нам в дверь.

Паяц. Пожалуйста, уезжайте все в Тверь, тут вам делать нечего.

Хозяин. Да не так. Ты должен сказать: почтеннейшая публика, идите к нам в театр, вниз.

Паяц. Сам ты нагнись, а мы не станем: у нас спина болит.

Хозяин. Ты скажи, что у нас в балагане ставят разные водевили.

Паяц. Ой, не ходите никто: у нас сегодня четырех удавили и до тебя, Ванюха, доберутся!

Хозяин. Ты скажи, что у нас играют три компании.

Паяц. У нас играют три каналий, а вот (показывает на хозяина) бестия стоит.

Xозяин. Да не так. Ты скажи, что у нас делаются разные воздушные прыжки.

Паяц. У нас делают с навозом пирожки, пятачок пара.

Хозяин. Да не так. Ты скажи, что у нас сегодня ставятся разные комедии.

Паяц. О, товарищи, не ходите, а то у нас швыряются каменьями, того и гляди, кому-нибудь в голову попадет.

Хозяин. Да не так. Ты должен сказать: почтеннейшая публика, у кого деньги есть, те пожалуйте к нам, а у кого нет — все по домам.

Паяц. У кого деньги есть — все по домам, а без денег — все к нам. А вы, ребятишки, денег не платите, а сзади подойдите, доски оторвите и задаром смотрите, и я за вами».

Паяц напоминал обыкновенного русского человека, и товарищ, ведущий с ним нескончаемые разговоры, даже называл его Иваном Ивановичем, а зрители из-за белого лица паяца прозвали его мельником. Но паяц все-таки не стал героем балаганов, им остался дед-зазывала, прямой потомок скоморохов. В этот ранний период своей истории русскому цирку пришлось выдержать борьбу за создадие интересного по содержанию и форме циркового репертуара, который получил широкое развитие в практике цирка уже на следующем этапе его существования.

Русские цирковые артисты все чаще вступали в творческое соревнование со своими иностранными коллегами и выходили победителями. Выше уже писалось о талантливых русских «дедах» балаганов, о дрессировщиках, канатоходцах, жонглерах, звукоподражателях, фокусниках. Их становилось все больше и больше. А сколько безвестных русских паяцев, дедов, акробатов, фокусников ходило по дворам и выступало в балаганах!

оставить комментарий