Драматургия эстрадного танца

При оценке состояния хореографического искусства на эстраде все чаще высказывается мнение, что с эстрадным танцем не благополучно.

Отмечается однообразие в постановках народных танцев, большое количество скучных и неинтересных вальсов и, за редким исключением, отсутствие танцев, отражающих темы нашей современной жизни, танцев, отличающихся выдумкой и своеобразием.

Действительно, большинство народных танцев удивительно схожи. Опираясь на примитивные завязки, они сводятся к шаблонным переплясам, поводом для которых чаще всего служат «приход на свидание», «подарок букета цветов или платочка». В таких танцах нет ни интересных мыслей, ни актуальных тем. Они в большинстве случаев не обладают приметами времени, в них отсутствует обобщение образов и характеров. И артисту невозможно проявить свою творческую индивидуальность и свое отношение к воплощаемым характерам. Одним из замечательных образцов действенного эстрадного танца является «Трепак» на музыку П. Чайковского в постановке И. Моисеева. В этом маленьком рассказе, сценарная разработка которого построена на основе русского народного танца, есть тема, есть логически развивающийся сюжет. В нем убедительно выявлены конфликт и характеры действующих лиц — сварливой, властной, упрямой жены и безвольного, забитого, находящегося под ее башмаком мужа. Увиденный однажды, этот танец запоминается на годы, настолько он самобытен и неповторим.

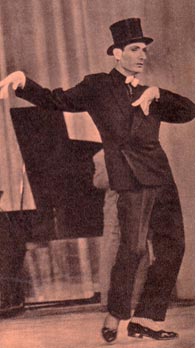

Махмуд Эсамбаев исполняет танец «Автомат».

Махмуд Эсамбаев исполняет танец «Автомат».

На народной основе в различных жанрах (героическом и лирическом, комедийном и сатирическом) делается все больше и больше попыток создать танцы, отражающие современную жизнь. Одну из самых важных тем — тему труда — интересно раскрыл Махмуд Эсамбаев в танце «Чабан». Это живая сценка влюбленного в свой труд жизнерадостного чабана. Зрителя увлекает не только смысловое действие, хорошо насыщенное неожиданными обстоятельствами, где каждое движение подчинено конкретной мысли, но и характер самого чабана, непосредственность, добродушие, озорство которого вызывают к нему сочувствие и улыбку. Артист не только талантливо воплотил танец на сцене, но и нашел своеобразный сюжетный ход, свежие формы и приемы поэтизации труда чабана, что, по существу, и явилось основой либретто танца.

Производственные темы наиболее актуальны для показа образа советского человека, ибо самое характерное для него — это коммунистическое отношение к труду. Но если трудовая тема в самой задумке танца, в сценарии разрабатывается по шаблону, без логического развития, без характерных признаков профессии и.времени, без творческих поисков форм и средств, то и воплощенный по такому сценарию танец получается неинтересным, ничего не выражающим. Исполняется, к примеру, обычный любовный дуэт, но под названием «Шахтерская лирическая», или все тот же привычный перепляс, именуемый «Трактористами на отдыхе». Эти танцы названы так потому, что первый исполняется в шахтерских костюмах, с традиционной шахтерской лампочкой, а второй — в рабочих комбинезонах. Но «Шахтерская лирическая» с таким же успехом могла быть названа «Лирической трактористов», а «Трактористы на отдыхе» могли бы стать «Шахтерами на отдыхе». Одни лишь внешние исполнительские признаки образа нашего современника, без раскрытия их в сценарной основе танца, низводят трудовую тему к бесплодной претензии на актуальность.

У большинства артистов балета, выступающих на эстраде, имеется в репертуаре вальс на классическую музыку или музыку советских композиторов. Названия он носит разные: «Молодежный», «Спортивный», «Осенний». Но ни музыка, ни названия, ни разные исполнители не делают эти вальсы самобытными, разнообразными и оригинальными. В свое время балетмейстер В. Вайнонен создал с артистами О. Лепешинской и П. Гусевым концертный танец «Вальс» на музыку Машковского. Стремясь отразить типические черты современника и найти для него яркое выражение в танце, В. Вайнонен и исполнители прежде всего прошли большой путь творческих исканий самого содержания танца. И только в результате этого родились новые приемы, новые движения, энергичные, целеустремленные, жизнерадостные, невиданные ранее поддержки, стремительные полеты. Даже старые движения исполнялись в новой, подчиненной содержанию манере. В этом танце тема кипучей радости бытия, оптимизма и бодрости советского молодого человека, славящего жизнь, убедительно раскрывалась постановщиком и артистами, неизменно находила горячий отклик в сердцах зрителей.

Узбекский танец в исполнении заслуженного артиста РСФСР С. Цветкова

Узбекский танец в исполнении заслуженного артиста РСФСР С. Цветкова

В подражание этому танцу на эстраде появилось множество вальсов, которые, по сути дела, лишь варьируют прототип. Пытаясь внести что-то новое, постановщики ограничиваются изменением ситуации в завязке танца, в поддержках, в композиции. Это, разумеется, еще не является творческим развитием того, что создал Вайнонен. Новая завязка, переставленные или в какой-то мере обновленные поддержки без поисков нового содержания танца не составляют серьезных творческих находок. И поэтому большинство вальсов, изготовленных по образцу вальса на музыку Машковского, поверхностны, лишены истинных творческих исканий. Если это «Спортивный вальс», то в нем обязательно будет присутствовать теннисная ракетка либо другой спортивный атрибут. Надев спортивный костюм, проделав несколько иллюстративных движений, имитирующих игру в теннис, исполнители бросают ракетки и переходят к более или менее эффектным комбинациям поддержек. Если это «Осенний» или «Молодежный» вальс, то имеется какая-нибудь другая завязка, другая деталь (предмет) и опять комбинация подобных поддержек.

Естественно, что такой нетворческий подход, игнорирующий основу танца — драматургию, не может привести к художественной индивидуализации, к «дыханию», свойственному только данному танцу, к ценному творческому посылу, заставляющему зрителя почувствовать подлинную жизнь. Как и всякое подражание или ремесленная имитация, эти вальсы не оставляют у зрителей следа, они однообразны и скучны. На эстраде как-то повелось, что в одном лице объединяются и либреттист и балетмейстер. Чем объяснить создавшуюся традицию, при которой для эстрадного хореографического номера, как правило, не привлекается сценарист? Нигде личность актера, его индивидуальные данные и ему присущие творческие возможности не имеют такого решающего значения, как в эстрадном танце. Балетмейстер, прекрасно знающий природу балетного искусства, бесспорно может правильно угадать, на какой сценарной основе артисты смогут наилучшим образом раскрыть свои творческие возможности. Поэтому в некоторых случаях это дает положительные результаты. Однако не все балетмейстеры способны придумать логическую и целостную драматургическую основу номера, сочинить либретто с хорошо найденными характерами, конфликтами и обстоятельствами, дающими возможность исполнителям создать художественный образ.

В объявленном Министерством культуры конкурсе сказано: «Перед деятелями советской хореографии стоит почетная задача раскрыть сложный внутренний Мир современного героя, создать убедительный сценический образ советского человека». Мне думается, что для успешного претворения в жизнь этой задачи необходимо поднять значимость драматургии эстрадного танца. Драматургией балетного спектакля занимаются много и серьезно. В печати, на конференциях, в дискуссиях выкристаллизовываются определенные теоретические положения, помогающие практике. Пришла пора, когда проблемным вопросам эстрадного танца, и в первую очередь его драматургии, необходимо уделить такое же внимание, как и балетному спектаклю.

По-видимому, нуждается в пересмотре практика существующей оплаты либреттистов концертно-хореографического номера, которая не предусмотрена законом об охране авторских прав. Введение авторских прав за сценарий хореографического концертного номера, как это делается в отношении либретто балета, явилось бы практически действенной мерой для привлечения либреттистов.

Было бы полезно провести специальный учебный Сбор балетмейстеров и либреттистов страны по вопросам, драматургии эстрадного танца.

А. ОБРАНТ

Журнал Советский цирк. Октябрь 1964 г.

оставить комментарий