Эстрада - искусство или обслуживание

Полемические заметки

В ТРАДИЦИИ ПОБЕДОНОСИКОВА

Прошедший 1966 год может в некотором роде считаться знаменательной вехой для эстрады и цирка. В этом году они наконец признаны в качество искусства.

Конечно, едва ли кто из нас, зрителей, и сомневался, что эстрада и цирк — это именно искусство. Но одно дело — зритель, а другое — эстетическая мысль... Как подчеркивает В. Ванслов в недавно вышедшей книжке «Всестороннее развитие личности и виды искусства» *, эстрада и цирк «не фигурируют ни в одной из попыток обзора системы искусств в нашей эстетике».

В. Ванслову же принадлежит и заслуга решительного признания эстрады и цирка «художественной деятельностью». Высоко ценя эту эстетическую инициативу, чувствуешь, однако, потребность поспорить насчет того, на каких правах зачислены эстрада и цирк в семейство муз. «Развлекательными искусствами»

именует эстетик эстраду и цирк. И тут же добавляет: «Этого слова не надо бояться. Развлекательное искусство — не значит пустое, безыдейное, бессодержательное, низкопробное, пошлое. Такое понимание развлекательности свойственно лишь буржуазному искусству. В нашем же искусстве развлекательность не противоречит ни содержательности, ни хорошему вкусу, а, наоборот, предполагает их. Она присуща искусству, которое предназначается для отдыха людей, для отвлечения их от забот и создания у них хорошего, жизнерадостного тонуса, праздничного настроения. И в этом нет ничего зазорного, ибо, развлекая и веселя людей, подлинное искусство «легкого жанра» в то же время наталкивает их на хорошие мысли, внушает добрые чувства...»

М., «Советский художник», 1966.

На первый взгляд доводы как доводы. Тем более, что эстетик сердито предостерегает инакомыслящих: «Отрицать определяющее значение развлекательной функции в искусствах эстрады и цирка — значит становиться на позиции ханжества...»

Однако, преодолев страх перед этой ужасной угрозой, вдруг вспоминаешь, что уже слышал нечто очень похожее. Приоритет тут явно принадлежит По-бедоносикову из «Бани» Маяковского. «Вы должны мне ласкать ухо, а не будоражить, ваше дело ласкать глаз, а не будоражить... Мы хотим отдохнуть...» — требует Главначпупс от режиссера. Стоит процитировать и высказывания Мезальянсовой из той же комедии; «Искусство должно отображать жизнь, красивую жизнь красивых живых людей. Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах и вообще буржуазное разложение. Даже, если это нужно для агитации, то и танец живота». Как видим, задолго до В. Ванслова Мезальянсова предусматривает развлекательность, не противоречащую содержательности.

Оригинальность В. Ванслова, собственно, только в том, что, в отличие от упомянутых лиц, предъявлявших такие требования искусству вообще, он хочет придать развлекательную функцию лишь эстраде и цирку. Насчет цирка позволю себе не полемизировать. Настолько, по-моему, самоочевидно, что сильнейшие, острейшие, чрезвычайные впечатления арены очень уж далеки от того уровня переживаний, который соответствует слову «развлечение». К тому же суждения В. Ванслова о цирке как-то сбивчивы. Он то заявляет, что «цирк как целое является особым видом искусства», то утверждает, будто такие — ведущие! — жанры, как акробатика и эквилибристика, находятся «на границе между искусством и не искусством» (хотя — любопытно заметить — автор именует вполне искусством чревовещание).

Но заинтересуемся: на каком основании «развлекательность» провозглашается самым главным на эстраде? Оказывается, лишь на одном основании. А именно — на почве уверенности В. Ванслова, что «трагические, философские или глубоко проблемные произведения здесь невозможны». Но разве лучшие из номеров Райкина не являются глубокопроблемными? Разве не полны философского смысла куклы Образцова? Не трагедийны пантомимы Марсо и песни Пиаф? А кто дерзнет сказать, будто искусство Шульженко не захватывает высоким драматизмом? Я думаю, можно приводить много таких примеров, наглядно доказывающих, что гамма художественных возможностей на эстраде ничуть не беднее, чем где бы то ни было.

ОДНО ИСКУССТВО ИЛИ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИСКУССТВ»

Почему же — вопреки очевиднейшим фактам — сводит эстетик эстраду к развлекательности? Потому что стремится определить эстраду как особое искусство и установить его отличия от других искусств. Но даже если эстрада и впрямь была бы одним особым искусством, то и тогда оно не могло бы характеризоваться эпитетом «развлекательное». Специфика разных искусств определяется не такого рода качествами, не в том состоит, что одно — серьезное, другое — развлекательное.

А главное, эстрада и не является одним искусством. Мыслимо ли назвать одним и тем же искусством выступление жонглера и лирического певца, кукольника и исполнителя народных песен, акробата и мастера художественного чтения? На эстраде как раз чрезвычайно разные искусства. И не в том ли особая для нас ценность эстрадных программ, что они — своего рода «краткая энциклопедия искусств»?

Пение, танец, художественное слово, музыка по-иному предстают на эстраде, чем в театре. Вот, например, народная песня. Она вечно вдохновляет композиторов, она может окрасить собой музыку оперы, прозвучать в устах действующих лиц. Но развернуться сполна, как самостоятельное искусство, в пределах оперного спектакля она, конечно, не может. Эстрада и оказывается тем местом, где народная песня звучит во всей своей самоценности и многоцветности. То же можно сказать и о танце. И о всех других искусствах и жанрах. На эстраде предстает не какое-то особое «эстрадное» искусство, а просто все то, чрезвычайно многое, что есть в сценическом искусстве, кроме балетного, оперного и драматического театра.

Рискованно, на мой взгляд, утверждать, подобно В. Ванслову, что у эстрадного певца «должны быть особые свойства и в голосе и в манере исполнения». Ведь так можно договориться и до того, что пресловутые «шептуны», умеющие лишь нараспев наговаривать в микрофон, наиболее «эстрадны», а, скажем, такая певица, как Людмила Зыкина, «не эстрадна»...

Специфика эстрады в другом. Художественная задача каждого из искусств чрезвычайно обостряется на эстраде, где, скажем, певец выступает только как певец, без той драматической игры, какая необходима ему в опере, и где внимание зрителя всецело сосредоточено на нем, не переходит, как в опере, к другим действующим лицам и к событиям сюжета. На фоне гладкого задника, в аскетической пустоте эстрадной площадки особенно заметны любая фальшь, любое снижение мастерства, любая попытка подыгрываться к публике.

Наша современная эстрада очень строга, высоковзыскательна ко всем искусствам и жанрам. Мнение же В. Ванслова о «развлекательности» как главном на эстраде уводит нас к тем временам, когда развлекательность в самом деле была единственным законом эстрадных подмостков. Но не к чести искусства, не на пользу ему...

ДВЕ СПЕЦИФИКИ

Лет сто назад в московском саду «Эрмитаж» на одной эстраде играл лучший тогда в Европе оркестр Гунгля и пел хор цыган, а на другой «показывалась» и танцевала «знаменитая Юлия Пастрана — женщина с бородой».

На праздничных гуляньях в одних балаганах демонстрировались «чудовища», «дикие люди, обросшие мхом» и даже недавно пойманная в Атлантическом океане «сирена», а также теленок о двух головах, «мумия египетского царя-фараона» и «человек с железным желудком», выпивающий рюмку скипидара или керосина и закусывающий этой же рюмкой, разгрызая ее зубами. А в других балаганах после основной лубочной пьесы были «дивертисменты»: выступали танцовщицы, плясуны, акробаты, рассказчики, куплетисты, фокусники, русский хор песенников.

Вот в эти времена эстрада действительно имела исключительно развлекательную функцию. Плясуны и песенники шли в одном ряду с двухголовым теленком или какой-нибудь там «сиреной». На Западе и до сих пор эстрада чаще всего играет «прикладную» роль, служит развлечению посетителей ресторанов, ночных клубов, кабаре.

Свои «кабаре» были и в стародавней Москве в виде трактиров, где играла музыка и пели песенники. Там, где пили, ели, курили, толковали и галдели о своих делах, шумно входили и выходили, там артист должен был быть крикливым в исполнении, развязным, приноравливающимся к атмосфере и настроению. Условия балагана, кабаре, а то и попросту кабака в течение долгого времени вырабатывали соответствующий стиль, манеру эстрадного выступ-. ления, изобилующего дешевыми эффектами, заигрыванием с публикой, всяческой пошлостью. Было бы странно считать этот стиль — или его пережитки — вековечной и неотъемлемой особенностью искусства на эстраде.

Но даже в стародавние времена «развлекательная функция» порой уступала на эстраде место иным качествам. Вот, например, что рассказывает современник о «славившемся в Москве Осипе Кольцове — идеале русских песенников», певшем в трактире на Немецком рынке. «Он со всей страстью отдавался песне, оттого-то она так и пелась у него и лилась в русскую душу». В таких случаях чудо искусства, преодолевающего обстановку, превращало трактир в концертный зал, а трактирных завсегдатаев — в завороженных слушателей.

Стоит, кстати, вспомнить и слова Эдит Пиаф. Она и начинала на подмостках кабаре и в дальнейшем работала главным образом на этих наиболее распространенных в ее стране площадках для выступления неоперного певца. Но с самого начала Пиаф избрала своим художественным девизом «никогда не делать уступок зрителю»г отказалась низводить искусство до «развлекательной функции». Она пишет в своих воспоминаниях: «Надо уметь устоять — а это дается нелегко — перед соблазном добиться успеха самым легким путем, то есть перед соблазном уступить зрителю... Будьте осторожны! Где начинаются уступки — известно, но неизвестно, куда они могут вас завести... Даже если меня не слушают, я никогда не соглашусь ради того, чтобы привлечь внимание зрителей, прибегнуть к хитрости, которая может меня унизить в собственных глазах, а в дальнейшем — ив их тоже... Я против подмигивания с видом соучастника, против всяких трюков, ценой которых покупаются аплодисменты, хотя ими нечего особенно гордиться».

Наши эстрадные театры равноправны с театрами оперы и балета, драматическими театрами. Давно нет на нашей эстраде такой «специфики», как грустная необходимость подлаживаться к вкусам и настроению завсегдатаев кабаре и кафе-шантана. Но соблазн успеха самым легким путем, путем уступок зрителю остается.

И тут, может быть, самая главная причина — почему хочется всячески оспорить мнение о развлекательности как главной сути эстрады, не оспаривая, понятно, значения самого этого качества.

К ВОПРОСУ О ПОШЛОСТИ

Странное это слово — пошлость! Мы легко произносим его. Но, попробовав уточнить, что, собственно, при этом подразумевается, замечаем, что это далеко не просто.

В трудах по эстетике немного ясности на сей счет. Эстетики исключительно сосредоточены на Прекрасном и как бы считают недостойным снизойти до научного анализа такого досадного явления, как пошлость. В лучшем случае они уделяют страничку-другую или даже несколько строк упоминанию о том, что еще встречаются пошлые, дурные вкусы и что надо их изживать.

Тут нас опять привлекают высказывания В. Ванслова. Но уже в другой книге, которая вышла в том же 1966 году, в учебном пособии «Марксистско-ленинская эстетика», созданном в Научно-исследовательском институте теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР. Здесь В. Вансловым написана глава «Эстетическое воспитание в период развернутого строительства коммунизма», в которой — по обыкновению эстетиков — несколько абзацев посвящено проблеме «пошлого, дурного вкуса».

С недоумением читаешь здесь, что от проявлений пошлого, дурного вкуса «необычайно страдают массовые музыкальные жанры, оперетта, эстрада, цирк». И так как о проявлениях пошлости в других искусствах (кроме декоративно-прикладного) речи тут нет, создается впечатление, будто другие искусства или застрахованы от пошлости, или она предстает в них в норме «обычайной», не вызывающей беспокойства...

С этим, конечно же, трудно согласиться. Пошлость не распределяется по видам и жанрам: в таком-то — заведомо больше, в таком-то — поменьше... Я думаю, всем нам случалось встречаться с пошлостью и в романах, и в стихах, и в живописи, и в фильмах, и в пьесах. И сравнительная статистика тут едва ли возможна. Но, вероятно, можно утверждать, что пошлость проявляется в разных искусствах по-своему: иначе, скажем, в опере, чем в приключенческом фильме, чем в лирических стихах. Можно предположить, что и на эстраде пошлость предстает в обличье своеобразном.

И тут любопытно сопоставить высказывания В. Ванслова в данном учебнике и в той книге, с которой мы начали. Здесь он выступает борцом против пошлости на эстраде. Там — борцом за развлекательность эстрады. При таком сопоставлении невольно возникает мысль: а не имеет ли в виду эстетик бороться с пошлостью на эстраде путем нагнетения развлекательности? В. Ванслов характеризует развлекательность как средство «отвлечения от забот». Однако весь вопрос в том, кого и от каких забот отвлекать?

Одну и ту же эстрадную программу смотрят десятки, а то и сотни тысяч зрителей. Каждый из них — индивидуальность, неповторимая личность, со своей особенной судьбой. У каждого свои заботы: у кого мелкие, у кого большие. Одного заботит насморк, другого — проблема бесконечности Вселенной. Один поссорился с тещей, другой вступил в борьбу с начальником-консерватором, отстаивая новое в науке или на производстве. Один размышляет получить выигрыш в денежно-вещевой лотерее натурой или наличными, другой поглощен заботами о том, чтобы его ученики по-настоящему полюбили художественную литературу. И так далее, без предела.

В душах многих тысяч зрителей представлены едва ли не все человеческие заботы, какие только есть в жизни. Значит, отвлечь всех этих людей от беспредельного разнообразия их забот? Но ведь это значит отвлечь зрительный зал от всего, что есть животрепещущего и волнующего в современной реальности. Для этого и эстрадная программа должна быть отвлечена от каких-либо забот современности. Возможно ли это? И нужно ли?..

Пожалуй, наиболее глубокую характеристику пошлости и пошлого мы находим в знаменитом словаре Даля. Любопытно: когда-то слово «пошлый» имело — как это нам теперь ни странно — смысл положительный, означая: «давний, стародавний, что исстари ведется, старинный, древний, иепоконный». Словом, то, что «пошло», «повелось». Но ко временам Даля слово «пошлый» давно уже значило: «избитый, общеизвестный и надокучивший, вышедший из обычая, неприличный, почитаемый грубым, простым, низким, подлым, площадным, вульгарный, тривиальный». Примечательно: все свойства пошлого, перечисляемые Далем, как раз противостоят подлинным заботам человека. Заботы потому и заботы, что возникают перед сложностями, трудностями, необычным. Кто заботится о чем-то «избитом», «общеизвестном»? Кто сосредоточен на «неприличном», «вульгарном»?

И для артиста отвлекать от забот — не значит ли это погружать зрителей в сферу «избитого, общеизвестного», «неприличного, вульгарного»? Не так ли, кстати, и поступают исполнители, обуреваемые стремлением прежде всего и во что бы то ни стало «развлекать»? Шуточки «с бородой» — перелицованные, перекомбинированные... Остроты вокруг таких «вечных тем», как возраст, времена года, естественные отправления... «Сезонная» лирика — воспевание весенней «капели», осенних «падающих листьев»... Каламбуры и двусмысленности «около секса»... Демонстрация манер и исполнения — или хлыщевато-«салонных» или развязновульгарных. И так далее.

Было бы грубой ошибкой противопоставлять «развлекательное» искусство какому-то «скучному» и «неинтересному»... Давно и справедливо сказано: все искусства и жанры хороши, кроме скучного. Высокая увлекательность — непременное свдй#во любого подлинного произведения искусства. Что же касается развлекательности, то и она возникает в подлинном искусстве, но как результат творчества, а не его цель.

Уместно еще и еще раз подчеркнуть прописную, пожалуй, истину — и на эстраде искусство должно оставаться искусством, должно быть способно «глаголом жечь сердца людей», «ударить по сердцам с неведомою силой».

Статья публикуется в порядке обсуждения

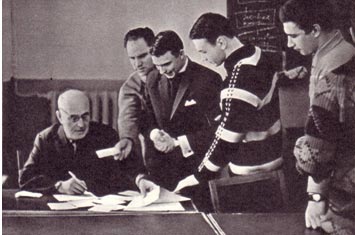

Фотокорреспондент Ю. Зенкович побывал в Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского, когда там впервые проходили экзамены на курсе режиссеров цирка. На снимке: студенты-заочники, артисты цирка (слева направо): М. Иванов, И. Бойков, В. Ярославцев, А. Арнаутов получают экзаменационные билеты у преподавателя по основам марксизма-ленинизма Б. Эренфельда. На созданном в начале нынешнего учебного года курсе режиссеров манежа учится двадцать артистов, в том числе В. Суркова, Л. Ермолаева, И. Кио, В. Анохин, В. Аверьянов и другие.

ВАДИМ НАЗАРЕНКО

Журнал Советский цирк. Май 1967 г.

оставить комментарий