Эстрадная программа «Вечерняя Москва»

Прошедшим летом в столице было немало эстрадных программ, но центральной, как мне кажется, стала «Вечерняя Москва».

И не потому только, что она шла на сцене громадного Зеленого театра Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. Не потому даже, что в ней принимали участие, как принято говорить, лучшие силы нашей эстрады. А прежде всего потому, что была сделана попытка создать массовый спектакль-зрелище в совершенно новом и, я бы сказал, несколько неожиданном для нашей эстрады ключе. Дело в том, что этот спектакль не только по названию, но и по форме своей и по содержанию связан с популярной среди жителей столицы газетой «Вечерняя Москва». Авторы спектакля (среди них, кстати, есть и журналисты из «Вечерки») решили построить его в форме газетного выпуска, с традиционными для этого издания городскими темами, рубриками и т. д. Мысль неплохая: популярность газеты помогает в чем-то спектаклю, ну а успех спектакля несомненно служит еще большей популярности газеты.

Хочется сразу же отметить, что художественное, образное обращение к газетным темам оказалось в этом спектакле вполне удачным. Назову, например, песенку композитора В. Зельченко на слова Б. Пургалина и И. Рутберга «Б8-88-88», исполненную квартетом «Улыбка». «Б8-88-88» — это номер телефона справочной, где по утрам «Вечерка» принимает вопросы москвичей по любым проблемам городской жизни. Признаться, частый неуспех «заказных», написанных на заданную тему, песен породил у меня стойкое убеждение, что нельзя создать произведение, единственной целью которого была бы информация, сообщение о том или ином факте. И все же песенка эта получилась легкой, непринужденной.

Кстати сказать, лучшую часть программы, за небольшим исключением, составили номера, так или иначе связанные с «Вечеркой», с темой Москвы, с городскими проблемами. Это несомненная заслуга авторов спектакля и режиссера А. Рубба, а также ведущих программу Льва Мирова и Марка Новицкого. Признанные мастера парного конферанса и на сей раз были очень хороши, причем особенно в тех своих номерах, в которых выходили за пределы традиционного для них амплуа. В этих случаях объектом критики в их интермедиях все реже становился персонаж, которого играет Л. Миров, и все чаще — само общественное явление и стоящие за ним люди. Зрители вполне разделяли точку зрения сатириков, когда речь шла о проблемах уличного движения в Москве и о торговле ранними овощами, о непонятном подчас стремлении переименовывать московские переулки и о «чудо-сатире», которая была бы острой и вместе с тем никого не обижала. Достоинства этих остроумных и веселых интермедий становились особенно очевидными, соседствуя в выступлениях Л. Мирова и М. Новицкого с тем, что я никак не поставил бы в заслугу артистам. Многократно слышанные с эстрады шутки насчет пристрастия рыболовов к алкоголю, высоких цен на икру и т. д. — все это, не отличаясь сатирической остротой, грешит еще и весьма невзыскательным вкусом.

Впрочем, утверждение, что Л. Миров и М. Новицкий вели программу «Вечерней Москвы», не совсем правильно. Зачастую вел концерт голос по радио, бесстрастно сообщающий перед началом номера (а то и в середине выступления), кто находится на эстраде, чье сочинение исполняется и т. д.

Признаться, замена человека, ведущего концерт, радиотехникой мне пришлась не по душе. И не только потому, что мы надолго расставались с Л. Мировым и М. Новицким. Техники, выведенной на сцену, и без того было достаточно в спектакле: автомобили «Волга» и «Москвич», милицейский мотоцикл с коляской, велосипед, светофор и даже подъемный кран. Сначала появление автомобиля, проезжающего через весь Зеленый театр, показалось неплохой находкой режиссеров: вспомнились «массовые действа», веселые уличные праздники и многое-многое другое. Но когда выехал следующий автомобиль, а за ним милицейский мотоцикл с коляской, на память стали приходить всякие определения, вроде того, что автомобиль и мотоцикл — все-таки транспортные средства, а не эстрадно-художественные. Впрочем, может быть, такое количество транспортных единиц введено режиссером с тайной целью — лишний раз доказать справедливость слов Л. Мирова о том, что столица должна принадлежать ее жителям, а не автомашинам и мотоциклам. Действительно, если автотранспорт начал преследовать человека даже на концерте, значит, дело совсем уж плохо!

На концерте в огромной аудитории нелегко обойтись без помощи записанной на пленку музыки. Но зачем же (как это было не раз сделано в «Вечерней Москве») в выступлениях одного исполнителя сочетать магнитофонную запись со звучанием находящегося на сцене оркестра?! У зрителя в таких случаях возникает недоумение: то ли оркестр не успел разучить партитуру, то ли не осилил ее сложностей. Я, признаться, объяснил для себя случившееся и тем и другим. Оркестр под управлением А. Горбатых ни в одном номере не порадовал нас исполнением, а многие другие детали спектакля выдавали спешку, в которой он, очевидно, готовился к выпуску. И вот результат: по сцене сновали электрики, тянущие провода на глазах у публики; перед оркестром вдруг возникал стыдливый занавес — попросту говоря, грязноватая серая тряпка; из репродукторов раздавалась плохо записанная и совсем уж дурно воспроизведенная музыка.

Но все это, в конечном итоге, — лишь обрамление эстрадного представления. Успех же «Вечерней Москвы», наряду с текстом и исполнением сатирических реприз, решали отдельные номера программы. Некоторые из них не были принципиально важны для спектакля. Скажем, нужно иметь в программе балетно-акробатический номер (считается почему-то, что без него концерт уж не концерт) — и пригласили участвовать в «Вечерней Москве» Э. Евтихову и Н. Фатеева, больших мастеров своего дела. Я же хочу говорить о номерах, которые имели для «Вечерней Москвы» программное значение.

Прежде всего — Ансамбль современного танца (руководитель Ю. Взоров), недавно родившийся коллектив. Его работы, идущие в русле поисков современных хореографов, построены на темах и ритмах, неразрывно связанных с образом большого города. Особенно хорош номер «Ткачихи»: в нем действительно есть что-то от присущих этой профессии движений. В танце, кроме того, своеобразным контрапунктом к ритмическому рисунку введен цвет: красные и синие перчатки балерин, одетых в серые комбинезоны, подобны резким и внезапным фортиссимо в музыке. В танце «Озорницы» этот же прием повторен и, как всегда бывает при повторениях, — в значительной мере ослаблен. Танец пожарных (несмотря на то, что он, казалось бы, теснее других связан с городской тематикой) слабее остальных: в нем суетливость и претенциозность хореографического рисунка отчетливо сказываются на художественном результате. Строгие критики могут упрекнуть ансамбль Ю. Взорова в элементах некоторой несамостоятельности (достаточно вспомнить танцы, поставленные Джеромом Робинсом в «Вестсайдской истории», и отдельные работы польских хореографов) и в недостаточном разнообразии движений, используемых в сочинении танцев. Однако, памятуя, что первый блин чаще всего бывает комом, следует радоваться появлению на наших эстрадных подмостках нового интересного и, главное, перспективного коллектива.

Значительное место в концертной программе «Вечерней Москвы» занимали любимцы нашей публики — исполнители эстрадных песен. Их было много, манеры и стиль их исполнения весьма различны. Различны, впрочем, и опыт артистов, и их популярность у зрителей. Наряду с теми, кто хорошо известен публике по многочисленным пластинкам, концертам, выступлениям по телевизору, в «Вечерней Москве» принимали участие и менее популярные исполнители. И именно они, на мой взгляд, оказались тем приятным открытием, которое всегда хочется сделать в центральной летней программе столицы.

Я имею в виду, прежде всего, Елену Камбурову и Михаила Ножкина. Первая пела в концерте две песни, уже имеющие прочную авторскую интерпретацию, с которой, как известно, всегда трудно соперничать артисту: «Короля» Б. Окуджавы и «Какой большой ветер» Н. Матвеевой. Исполнение Камбуровой нельзя назвать пением в собственном смысле этого слова: тут велик момент мелодекламации, переживания содержания песни на наших глазах. Но нигде артистка не теряет связи с музыкой, не забывает о своеобразии авторского почерка, не превращает песню в повод для эстрадной мелодрамы. Строгость, искренность чувств и предельная самоотдача свойственны исполнительской манере Камбуровой.

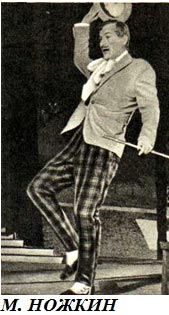

Михаил Ножкин в известной мере — противоположность Камбуровой. Он ироничен и мягок, подвижен, ярко одет, подчеркнуто стилизован в духе дореволюционных куплетистов. Канотье, клетчатые брюки, полосатый жилет, белая шелковая рубаха с большим бантом, даже извозчичья пролетка, на которой он выезжает на сцену — все это становится прологом к его куплетам, сопровождаемым рефреном: «Имей в виду, в 13-м году». Ножкин поет свои куплеты (в буквальном смысле свои, ибо он — их автор, и этим действительно продолжает традиции эстрадных куплетистов старой школы) в чуть меланхолической, внешне бесстрастной манере.

Михаил Ножкин в известной мере — противоположность Камбуровой. Он ироничен и мягок, подвижен, ярко одет, подчеркнуто стилизован в духе дореволюционных куплетистов. Канотье, клетчатые брюки, полосатый жилет, белая шелковая рубаха с большим бантом, даже извозчичья пролетка, на которой он выезжает на сцену — все это становится прологом к его куплетам, сопровождаемым рефреном: «Имей в виду, в 13-м году». Ножкин поет свои куплеты (в буквальном смысле свои, ибо он — их автор, и этим действительно продолжает традиции эстрадных куплетистов старой школы) в чуть меланхолической, внешне бесстрастной манере.

Эстрадны в хорошем смысле этого слова «Четыре Ю» (Ю. Диктович, Ю. Бронштейн, Ю. Маковеенко, Ю. Динабург) — квартет, достаточно известный нашему зрителю, коллектив, постоянно ищущий, растущий. «Телевидение» В. и А. Днепровых, показанное в спектакле, — это уже своего рода классика в репертуаре квартета (подобно их широко Известному номеру «Шур-шур»): здесь они демонстрируют свои разнообразные способности в пении, пантомиме, пародиях и даже... в хореографии. Смотреть «Юр» всегда не только весело, но и интересно: их номера, изобретательно поставленные В. Сичкиным, свидетельствуют о богатстве мыслей и чувств, которые могут быть воссозданы на эстраде помимо слов, за их, так сказать, пределами.

Мой упрек трем именитым исполнителям песен, участвовавшим в «Вечерней Москве», — Гелене Великановой, Иосифу Кобзону и Ивану Суржикову — сводится в конечном итоге к тому, что всем им не удалось на сей раз выйти за пределы узкого, словесного содержания песен, наполнить их индивидуальным пониманием музыкального произведения, не удалось, одним словом, стать глубокими и серьезными интерпретаторами. Может быть, потому и Великанова, и Кобзон, и Суржиков, спевшие много песен (их выступления были столь объемны, что на какое-то время спектакль останавливал свое движение, превращаясь в своего рода концерты внутри концерта), не смогли тем не менее обнаружить, что же является для них самым важным в этих песнях. Казалось, будто каждый из исполнителей соревновался с другими во всеядности. Г. Великанова, например, вслед за детской шуточной песенкой «По грибы», наиболее близкой ее индивидуальности, спела в стиле «жестокого» цыганского романса «Молдаванку» Н. Матвеевой, а затем вдруг две песни, итальянскую и японскую, в ритме твиста. Программа И. Кобзона и того беспорядочней: лирическая песня, затем «Песня американского солдата» А. Петрова, затем народная израильская песня, затем низкопробный итальянский танец «Хали-гали». В выступлении певца чувствовалось стремление во что бы то ни стало «сорвать» аплодисменты: в угоду этому были принесены и хороший вкус, и сдержанная манера исполнения, и даже сами песни. Наиболее яркая из них, песня А. Петрова, имеющая таких интересных интерпретаторов, как Э. Хиль (причем его исполнение у слушателей на памяти, что требовало от И. Кобзона еще большей ответственности), превращена была певцом в плоский, бездумный плакат, лишенный сколько-нибудь серьезного общественного содержания...

Каков же итог? Подводить его нелегко, коли речь идет о столь разнородном явлении, каким бывает обычно всякий эстрадный спектакль. Рядом с хорошими номерами соседствуют посредственные, вместе с находками нередки ошибки, а подчас и провалы. Критик, выносящий свое суждение об эстрадной композиции, подчиненной одной сквозной мысли, вынужден делать поправку на то, что общий замысел, общая идея на каком-то этапе оказываются отодвинутыми на второй план артистами, их номерами, их привычными амплуа. Так случилось и на сей раз: если начало программы было четко связано с «Вечеркой», ее жанрами и даже рубриками, то где-то с середины спектакля связь эта стала постепенно ослабевать, рубрики приобрели лишь изобразительно-хореографическое значение, и в конечном итоге представление обернулось обычным концертом.

Но, даже несмотря на это, сама попытка выпустить эстрадный номер газеты представляется нам весьма плодотворной. Она лишний раз напомнила, как много еще неиспользованных тем, форм и сюжетных поворотов материала имеет многоликое искусство эстрады.

АН. ВАРТАНОВ

Журнал Советский цирк. Ноябрь 1966 г.

оставить комментарий