Физкультурно-спортивные жанры цирка

Конные номера в этот период еще больше отходят на второй план, дрессировщики и наездники уже не занимают в программах доминирующего места.

На смену конным номерам приходят механические, так называемые смертные номера, борьба, салонные номера партерных акробатов. Правда, в этот период появляется ряд выдающихся спортивных конных номеров, особенно в провинциальных русских цирках. И это естественно. Провинциальные цирки, бывшие ближе к демократической публике, меньше испытывали на себе влияние буржуазного декаданса, поэтому в них удерживаются спортивные номера всех видов, и в том числе конные номера. Из наездников этого времени на первое место надо поставить Николая Сычева, с огромным успехом выступавшего в России и не имевшего конкурентов за границей. Сычев выступал в классическом жанре цирковых наездников, так называемой парфорс-езде.

Выступал Сычев всегда в трико, выгодно подчеркивавшем его атлетическую фигуру. Разгорячив за кулисами коня, Сычев вылетал на манеж, стоя на одной ноге на крупе лошади; у входа на манеж был расположен барьер, который конь эффектно брал. Все дальнейшие упражнения Сычев делал в то время, когда его лошадь шла полным карьером, что намного увеличивало трудность упражнений, тем более что Сычев не употреблял панно, заменяя его чепраком. Сычев начинал свой номер прыжками через ленты, потом шли трехаршинные туннели, через которые Сычев проскакивал, резко вытягивая вперед руки и ноги и наклонив голову. Нужна была поистине удивительная ловкость и смелость, чтобы проскочить через такой туннель. Еще сложнее был прыжок через фонарь — своеобразную комбинацию из двух обручей, заклеенных бумагой. Закончив первую серию упражнений, Сычев делал переднее сальто-мортале в седло, переводил лошадь на шаг и медленно объезжал круг арены. Далее Сычев подряд «в темп» прыгал через три зеркала 1, два фонаря и, наконец, подряд через два фонаря и туннель.

1 Зеркало — обруч, заклеенный бумагой

В конце номера он прыгал так называемый курс. Выходя на аплодисменты после окончания номера, этот талантливый наездник делал еще несколько партерных акробатических прыжков. В номере Сычева подчеркивались отвага, ловкость и в то же время изящество. Это был номер, составленный из сложнейших трюков. Примерно с таким же номером, как и Сычев, в молодости выступал Николай Лазаревич Лар. Стоя на галопирующем коне, он прыгал через обручи и баллоны. Впоследствии, став директором цирка, Лар оставил профессию наездника и стал дрессировщиком лошадей. Славился как парфорс-наездник и К. Полтавцев. Ученик Панкратова, Яков Каргаполов создал номер вольтижа, в котором все упражнения он делал, уцепившись за нахвостник. Позже такой номер исполнял Георгий Быстров, выступающий сейчас на аренах советских цирков как дрессировщик собак. Из других русских наездников, достигших всероссийского и мирового признания, надо отметить исключительно талантливого сальто-морталиста на лошади Павла Федосеевского.

Федосеевский начал карьеру под руководством своего отца в труппе икарийцев. Позже он сделал номер сальто-морталиста на лошади, один из тех номеров, которые считаются труднейшими и редчайшими в цирковых программах. Федосеевский выезжал на арену стоя на лошади. Потом он делал сальто через ленты и через обручи. Делал он также сальто в маленький обруч, который сам держал в руках. В конце номера, когда лошадь переходила на быстрый галоп, Федосеевский вспрыгивал на лошадь и делал подряд до пяти сальто-мортале в то время, пока лошадь обегала круг. Позже Федосеевский стал выступать как Белый клоун. Из жокеев попрежнему выделялся В. Т. Соболевский. Ученик Фюрера, он начал свою карьеру наездника у него в цирке, но проработал там недолго и перешел в цирк Кука. Потом Соболевский работал в лучших русских и европейских цирках, и его номер всегда был очень любим зрителями. Держал он также и собственный цирк. Этот цирк с большим успехом гастролировал по Сибири и Средней Азии. Соболевский был образцом настоящего, классического жокея. Он появлялся на арене сидя на лошади, в традиционном жокейском костюме: картузе, жокейской куртке, лосинах и мягких выворотных сапогах.

Встав на лошадь, Соболевский объезжал круг, приветствуя публику, потом садился на круп лошади и снимал седло. Далее Соболевский садился на лошадь, поджав под себя ноги калачиком и потом сразу вскакивал, сделав при этом пируэт. Во второй части номера Соболевский показывал трюки вольтижа на лошади, из которых труден был пируэт у гурты 1.

1 Гурта — седло с двумя ручками.

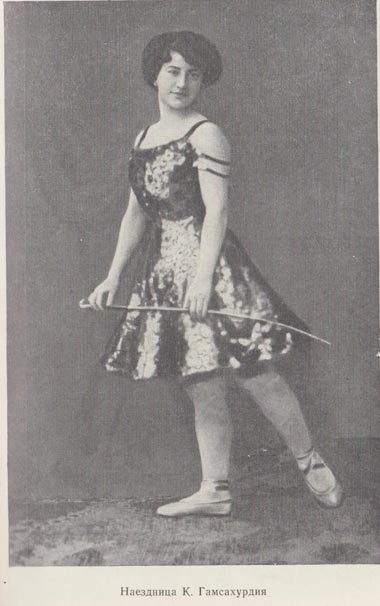

Далее следовали курбеты, пируэты и, наконец, сальто-мортале. На финал Соболевский прыгал «курс», успевая три раза соскочить с лошади и вскочить на нее обратно в то время, как лошадь обегала круг манежа. Иногда для придания своему номеру большей трудности Соболевский работал завязав глаза или надев на ноги специальные корзинки, напоминающие деревянную обувь французских крестьян — сабо. В настоящее время В. Т. Соболевский руководит группой жокеев-наездников. Кроме Соболевского, большой успех имели жокеи Борисов, Доррос, Николай Серж (Александров), Петр Дубский. В джигитовке особенных успехов достиг Петр Орлов; он учился в цирке Никитина и свой псевдоним получил от названия города Орла, где впервые дебютировал. Орлов выезжал в костюме казака, с пикой наперевес. Лошадь его брала высокие барьеры, а он в это время рубил шашкой ветви деревьев, установленных на арене. В номере Орлова захватывал необычайно быстрый темп. Из женщин-наездниц надо отметить балерин на лошади Клару Романовну и Тамару Романовну Гамсахурдия. Их сестра Валентина Гамсахурдия была известна как прима-балерина и балетмейстер. Лидия Соколова исполняла так называемый оборотный гротеск, облегченный вариант парфорс-езды. В этом номере она выполняла сложнейший трюк Сычева и Полтавцева — стояла на одной ноге на скачущей лошади. Хорошими гротеск-наездницами были Архипова, Есаулова, Ольга Лазаревская и Лина Первиль.

В области дрессировки лошадей наибольшие достижения были у провинциальных артистов, продолжавших лучшие традиции спортивной дрессировки. Как дрессировщик был популярен Евдоким Захарович Панкратов. Ученик Архипова, Панкратов выступал в ряде конных жанров, пока не открыл собственного цирка и не утвердился в нем как наездник высшей школы и дрессировщик лошадей на свободе. В его конюшне стояло не менее пятидесяти лошадей, причем большинство лошадей было киргизской породы, обычно не дрессируемой в цирке. Не создав самостоятельного направления в дрессировке, Панкратов добился филигранной отделки каждого трюка как при работе с большими группами лошадей, так и в номерах, где участвовали одна-две лошади. Он показывал карусель, в которой участвовало двадцать шесть лошадей. Лошадь Нарцисс прыгала через три лошади. Этот трюк надо признать одним из труднейших в области спортивной дрессировки. Другая лошадь ходила по канату. Была лошадь-математик, показывавшая копытом то число, которое получалось в результате умножения, деления, сложения и вычитания. Лошадь находила платок, зарытый в опилках манежа, доставала платок из ящика, предварительно открыв крышку этого ящика. Две лошади качались на доске-качелях.

В числе номеров, исполнявшихся Панкратовым, следует еще упомянуть номер с креслом: в кресло садился дрессировщик, и лошадь, толкая это кресло лбом, увозила его с манежа. Были у Панкратова лошади-музыканты, встававшие на дыбы и ударявшие в медные тарелки, привязанные к передним ногам. Лошадь гонялась за коверным, не путаясь при этом в сложной системе ширм, установленных на манеже, а в конце номера убегала за кулисы, хватала в зубы огромную куклу и проносилась с этой куклой по манежу. Одетая в русский костюм лошадь танцевала камаринскую. Из наиболее трудных трюков, исполняемых лошадьми Панкратова, надо указать на пируэты, которые лошади делали на задних ногах. Весь номер Панкратов подавал легко, непринужденно, многие номера имели юмористическую окраску. Панкратов, одетый во фрак, ставший в это время традиционным костюмом дрессировщиков, казалось, сам был увлечен игрой с лошадьми. Кнута Панкратов почти не употреблял. В этих же традициях выступали с лошадьми Боровский и П. А. Манжелли. Если в провинциальных цирках в этот период удерживались и развивались спортивные принципы в области конных номеров, то в столичных цирках развитие получает другое направление в конном жанре.

На первое место выдвигаются женщины-наездницы. Они появлялись на арене в длинных черных платьях с полуцилиндрами на голове, этакие амазонки прошлого века, как бы сошедшие с гравюр. В афишах их называют «австрийскими» или «венгерскими графинями». Весь их облик должен был у дворянской публики вызывать сочувствие к этим обломкам старинных дворянских родов. И их работа строилась так, чтобы быть понятной только любителям и знатокам конного дела, они не имели ничего общего с остальной цирковой программой. Перед номером такой «графини» парадно выстраивалась униформа и в проходе появлялся сам директор. На одном из портретов, прилагаемых к программе цирка Чинизелли, воспроизводится образ такой цирковой «графини» — наездницы де Мирмонд, — светской дамы в громадной шляпе с перьями, в горностаевой накидке, с большими бриллиантовыми серьгами в ушах. Рецензент писал о ней: «Графиня кончила венскую школу верховой езды, где изучала верховую езду вместе с членами королевской фамилии. Ее выступления не всем понятны, однако любители и ценители получают огромное удовольствие» 1.

1 «Графиня де Мирмонд». Журн. «Цирк и варьете», 1912, № 3.

У цирковых «графинь» был свой зритель. Впрочем, маленькие провинциальные цирки не знали «графинь». В каком-нибудь цирке Зуева, игравшем на Ижевских заводах, или в цирке Малюгина, дававшем свои представления на сельских ярмарках, такие «графини» выглядели бы нелепо. Другие наездницы высшей школы полностью лишили свои номера спортивной сущности, превратили свои выступления в демонстрацию туалетов и драгоценностей. Рекламируя свой номер, артистка Ивоника Молос Франсуа ни слова не пишет о том, в чем заключена сущность ее номера, но зато подчеркивает, что колесница снабжена тысячью лампочек, что наездницу сопровождает сорок фокстерьеров. Этот номер первым из конных номеров покинул цирк и перешел на сцену варьете, где наездница в великолепной колеснице, запряженной белой лошадью, на фоне белых сукон сцены была особенно эффектна. Из наездниц, пропагандировавших подобный номер, известна Люция Чинизелли, жена С. Чинизелли. Бывшая балерина, она стала выводить группы лошадей, подготовляемых для нее берейторами, и исполнять номера, сидя не верхом на лошади, а находясь в шарабане и управляя лошадью при помощи длинных вожжей. И жокейские номера в столичных цирках получали новое направление. Труппа Прозерпи инсценировала старинную масленичную езду на тройках, вводя в свой номер жокейскую езду и акробатические трюки. В номере Прозерпи подчеркивался тот купеческий разгул, который был характерен для масленичных гуляний конца XIX и начала XX века. С другой стороны, жокейская езда переродилась в акробатику на лошадях.

И в области дрессировки лошадей в крупных цирковых антрепризах тоже намечаются изменения. Несмотря на то, что технические достижения отдельных дрессировщиков часто бывали превосходны, цирки подчеркивали прежде всего помпезность всей постановки. Что касается сольной дрессировки, то она приобретала черты подчеркнутой надуманности, трюкачества. Таким образом, в конном жанре определяются два различных направления. Акробатические и гимнастические номера в цирке в это время тоже изменялись. В 900-х годах активно развивается русский спорт. В армии спорт теперь рассматривается как одно из средств подготовки солдат и офицеров. В средних учебных заведениях большое внимание уделяется спортивной подготовке учащихся. Увеличивается число спортивных обществ и кружков. На интересных спортивных соревнованиях теперь не редкость десятки участников и сотни зрителей. Создаются спортивные площадки, циклодромы, скетинг-ринки, издаются спортивные журналы: «Сила и здоровье», «К спорту», «Русский спорт», «Вестник спорта», «Красота и сила», «Велосипедист», «Речной яхт-клуб», «Футболист», «Дневник спортсмена», «Геркулес» и другие.

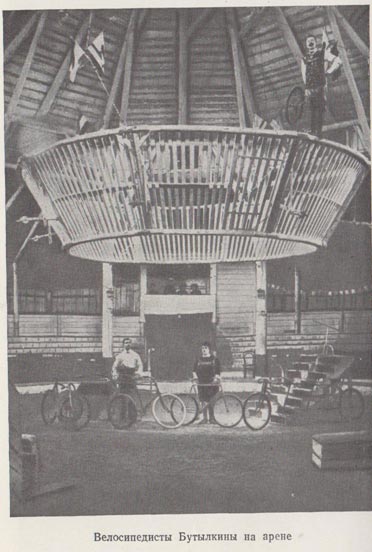

В России выдвигаются спортсмены, получившие мировое признание. В новых условиях цирк очень часто используется как место демонстрации образцовых достижений во всех областях спорта. С этой точки зрения интересно проследить историю номеров велосипедистов. Фирмы, торгующие велосипедами (а их становилось все больше), конкурируя между собой, начиная с 80—90-х годов, организуют гонки, на которых проверяется качество их машин. Современник пишет по этому поводу: «Конечно, главной причиной столь быстрого развития велоспорта была заинтересованность велосипедных фирм... Во многих городах вырастают циклодромы, где шли соревнования на призы. Большинство гонщиков было на службе у фирм». В этот период появляется ряд выдающихся русских гонщиков: Уточкин, Бутылкин, Шошников, Краев-Червинский, Вашкевич, Чудов, братья Смирновы, Габер-Влынский и другие. Почти одновременно с гонками появляется фигурная езда на велосипедах, цель которой — тоже в первую очередь продемонстрировать высокие качества машин.

Фигурная езда, показанная на спортивных циклодромах, вскоре была перенесена на арены цирков. В цирках России первым продемонстрировал фигурную езду Е. П. Краев-Червинский. Борис Петрович Краев-Червинский окончил гимназию и учился в университете, но увлекся велосипедным спортом и стал профессиональным гонщиком. Впоследствии он сделал номер фигурной езды на велосипеде и дебютировал в цирке Федора Юпатова. Перейдя в цирк, Краев полностью сохранил свой спортивный облик. Он появлялся на арене в костюме гонщика, типичном для тех лет: яркие штаны, заправленные в чулки, и белая рубашка с галстуком. Краев сохранял в своем номере сухость, присущую спортивному циклодрому. В городах, где ему приходилось выступать, Краев устраивал спортивные гонки с местными любителями. Краев исполнял очень сложные трюки и был, несомненно, выдающимся мастером велосипедной езды. Так, он ездил на раме велосипеда, поставив самый велосипед на заднее колесо. Поставив велосипед боком, прыгал на нем вверх по лестнице и спрыгивал с большой высоты на специальную подушку. Ездил Краев на заднем колесе велосипеда по барьеру манежа. Он делал также пируэты на заднем колесе велосипеда. Краев первый продемонстрировал разборный велосипед, то-есть велосипед, у которого на ходу снимались руль и переднее колесо. В последние годы жизни Краев имел четырех учеников, которым передал свой опыт.

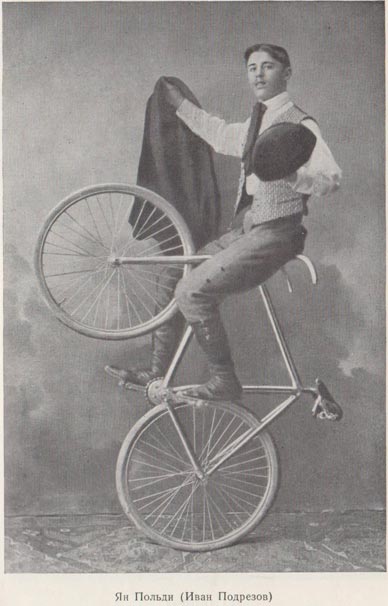

Наиболее интересно и последовательно принципы Краева были продолжены Яном Польди (Иван Константинович Подрезов) и Юлией Тюаль (Юлия Михайловна Голубева). Голубева после окончания городского училища работала в качестве продавщицы в городе Пензе, одновременно она выступала как гонщица. На гонках ее заметил Краев и пригласил в свой номер. Это была первая велосипедистка-фигуристка в России. Репертуар ее состоял из вольтижировки на велосипеде — езды без рук, при помощи одной педали. Кроме того, она принимала участие в двойных трюках: сидела на руле велосипеда, управляемого партнером, сидела и стояла у партнера на плечах. Ян Польди начал свою карьеру в труппе велосипедистов Баранских, ездивших по стенам большой корзины, или, как ее называют в цирке, клетки. Потом он работал в качестве ученика и партнера у Краева. После смерти Краева Ян Польди и Юлия Тюаль сделали номер, считавшийся в 900-х годах лучшим среди велосипедных номеров. Польди повторил все трюки Краева и создал ряд новых. Так, он первый ездил на высоком колесе, первый исполнил упражнение, носящее у профессионалок название «гоголь-моголь». В этом упражнении велосипедист делает пируэты на заднем колесе, в то время как переднее колесо велосипеда вертится со страшной быстротой вокруг своей оси. Вместе с Ю. Тюаль он показывал сложный двойной акробатический трюк на одном велосипеде. К достижениям Польди надо отнести то, что он съезжал с высокой лестницы на моноцикле, то есть на одноколесном велосипеде. Польди хотел также сделать сальто-мортале на велосипеде и подготовил как аппарат, так и машину для исполнения этого трюка. Трюк был подготовлен в 1913 году в цирке Е. М. Ефимова в Двинске. С этим трюком Польди хотел выступить в Риге в цирке Труцци. Из-за спешки аппарат у Труцци был установлен неправильно, произошла катастрофа, и Польди был смертельно ранен. В результате полученного удара и разрыва мышц он скончался 1.

1 Сейчас в советских цирках выступают дети его ученика Михаила Польди — братья Польди, а также сын Ю. М. Голубевой Михаил Голубев. Братья Польди и Голубев — велосипедисты. Ю. М. Голубева преподает в Училище циркового искусства.

В 90-х годах XIX века появился первый велосипедный аттракцион — «Велосипедисты в корзине», исполнителем его был Баранский, вначале выступавший как профессиональный гонщик. Принцип езды в корзине тот же, что и на треке: самое сложное заключается в умении въехать на вертикальную стену и спуститься вниз. Кроме того, при езде в корзине одновременно двух велосипедистов есть опасность столкновения. Благодаря эффектности своего номера Баранский имел выдающийся успех и создал целую плеяду подражателей. Из них лучшими были братья Ефимовы, братья Камборс, Борги и Андро Чинизелли. Позже, когда номера с велосипедными корзинами потеряли интерес новизны, Баранский создал номер велофигуристов, считавшийся в 10-х годах XX века лучшим в России. Он возил на велосипеде шесть человек, на ходу пролезал между колес велосипеда и делал другие сложные трюки. Его ученики — Морено, Янушевский (Кадыр-Гулям), Каминский — до сих пор выступают в советских цирках. Русский гонщик Бутылкин поднял корзину под купол цирка и в ней демонстрировал езду на велосипеде. Велосипедные номера в корзине требовали незаурядной смелости и давали основания для создания традиционного образа циркового смельчака. Номера велосипедистов, почти всегда создаваемые бывшими гонщиками, были подчеркнуто спортивны, и они первые получили название аттракционов. Номера велосипедистов могут быть и эксцентричны, именно поэтому велосипедисты так легко ассимилировались в цирке. Но все же эксцентрики-велосипедисты появились в цирке позже, а пока номера велосипедистов оставались спортивными.

Наездница К. Гамсахурдия

Наездница К. Гамсахурдия

В это же время на цирковых аренах появились роликобежцы. В Москве, Петербурге, Киеве, Одессе и в провинциальных городах тысячи любителей устремлялись по вечерам на асфальтовые площадки — скетинг-ринки, — заменявшие зимние катки. Для привлечения публики администрация скетинг-ринков привлекала профессиональных роликобежцев, демонстрировавших образцы фигурного катания. Кое-кто из таких профессионалов перешел в цирк. Так, в цирке оказались братья Бренди (Иван Иванович и Сергей Иванович Макаренко). Начав как роликобежцы на скетинг-ринках, они, достигнув рекордных результатов, перешли в цирк. В это же время на аренах все чаще появлялись стрелки. Эти стрелки всегда сообщали публике, что они пришли прямо с поля военных действий или называли себя охотниками. Так, мисс и капитан Слема объявляли себя знаменитыми бурскими стрелками, участниками англо-бурской войны. Они стреляли сквозь обручальное кольцо, сквозь ламповое стекло, сбивали яблоко с головы партнера, тушили пулями шесть свечей подряд. На аренах цирков все чаще выступали турнисты, гимнасты на брусьях и на кольцах, как будто бы прямо перешедшие из спортивных залов и перенесшие в цирк свои трюки, спортивные костюмы и спортивные аппараты, на которых они работали.

Спорт-жонглеры Адерфис перекидывали булавы, теннисные ракетки и работали с диаболо. Костюмы у этих жонглеров были подчеркнуто спортивны: белые брюки и белые рубашки с черными галстуками. Особое место среди жонглеров занимали так называемые силовые жонглеры, упражнявшиеся с ядрами, гирями и другими тяжестями. В номерах эквилибристики с першем прежде всего подчеркивается сила нижнего партнера. Так, рекламируя номер першевиков Одони и Камилла, дирекция петербургского цирка «Модерн» писала: «Невероятно! Вдвоем на одном перше, свободно балансируемом на плече третьего». Турнисты выполняли двойное сальто-мортале с турника на землю и перелет с первого турника на третий. Для создания больщей трудности выстраивались двухэтажные турники, и гимнасты одновременно упражнялись на семи турниках.

Во всех областях гимнастики и акробатики шла активная борьба за рекорды, и каждый год эти рекорды увеличивались. Особо необходимо отметить, что партерная акробатика обогатилась так называемой подкидной доской. Подкидная доска была известна с незапамятных времен, в частности на русских деревенских гулянках, где на такой доске качались. Подкидная доска дала возможность намного увеличить высоту прыжка. Прыгун мог теперь приходить на колонну, состоявшую из двух и даже трех человек. Но цирк не мог стать местом только демонстрации достижений физкультуры и спорта. Даже в наиболее спортивных номерах, шедших в цирке, зрелищное начало должно было составлять основу, в противном случае номер переставал быть цирковым. Не случайно такой снаряд, как брусья, в цирках не получил распространения. Не получили распространения и легкоатлетические упражнения.

Труппа акробатов братьев Винкиных

Группа велосипедистов п/р Краева-Червинского

Но одна зрелищность тоже еще не являлась основанием для того, чтобы утверждать тот или иной номер как цирковой. Зрелищность есть и в спортивных выступлениях. Образное начало — вот что являлось принадлежностью цирка.

Но одна зрелищность тоже еще не являлась основанием для того, чтобы утверждать тот или иной номер как цирковой. Зрелищность есть и в спортивных выступлениях. Образное начало — вот что являлось принадлежностью цирка.

Велосипедисты Бутылкина на арене

Используя высшие достижения акробатики, эквилибристики и гимнастики, русские цирковые артисты создали ряд номеров нового качества. Характерно, что эти номера создались в большинстве случаев в русской провинции. Из числа русских артистов, добившихся наибольших успехов в акробатике и ставших известными в русском и мировом цирке, на первое место надо поставить Иосифа Ефремовича Сосина.

И. Е. Сосин (1867—1910) родился в Самаре в семье ремесленника. Шести лет его отдали в группу акробатов Коссини. Восьми лет Сосин дебютировал с номером «Гуттаперчевый мальчик», потом он выступал как гимнаст на трапеции и в качестве верхнего партнера в труппе акробатов. В 1888 году в Париже на ипподроме было организовано всемирное соревнование прыгунов. Сосин получил на этом соревновании диплом первой степени и большую золотую медаль. Он превзошел арабских прыгунов в их коронном упражнении — арабском сальто-мортале, сделав подряд семь таких прыжков. Тогда же он показал сложную комбинацию из прыжков: переднее сальто, арабское сальто, заднее сальто, рондад — полтора пируэта-сальто, переднее сальто.

Сосин делал подряд (в темп) пять пируэтов-сальто. Но коронным его номером были рондад, флик-фляк, двойное сальто. После Сосина редко кто мог выполнить это упражнение. Сосин выступал в разных цирках, проводя конкурсы прыгунов. Шесть лет он держал мировое первенство. Его грудь украшали десятки жетонов, символизировавших победы Сосина. Спортивная направленность цирка была доведена Сосиным до предела. Цирки приглашали его не как артиста, а только как прыгуна для конкурсов. В течение шести лет он даже не имел никакого номера. Но Сосин почувствовал ограниченность своих выступлений, их антицирковую сущность и, оставаясь прыгуном, стал с 1892 года выступать как клоун, создав своеобразный жанр клоуна-прыгуна. Сосин появляется на сцене, одетый почти по моде, но только слегка эксцентрично — в черный фрак, белый жилет; ноги его были обтянуты черным трико, и на них были надеты ботинки с белыми гетрами. Парик Сосин носил черный с чубчиком. Вообще костюм Сосина меньше всего походил на акробатический.

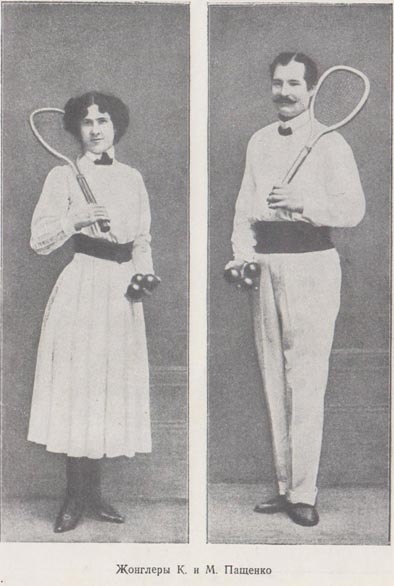

Жонглеры К. и М. Пащенко

Жонглеры К. и М. Пащенко

Осведомившись, куда он попал, и выяснив, что в цирк, Сосин выражал желание узнать, что делают в этом учреждении. Узнав о том, что «акробатничают», он просил показать ему, как это делается. Выносили подушку — трамплин для прыжков, кто-нибудь из акробатов делал с этой подушки переднее сальто-мортале. «Еще раз, — просил Сосин, — а то я плохо видел». Акробат повторял. «Еще раз». Акробат делал трюк в третий раз. И тогда Сосин говорил, что он все понял и может сделать подобный прыжок сам. Казалось невероятным, что этот нелепый человек может быть ловок. Но Сосин прыгал раз, потом еще и еще, все увеличивая трудность своих прыжков. Все конкуренты давно сдавались, а он все прыгал, творя в воздухе чудеса. Это был настоящий цирк, наглядная демонстрация преодоления якобы непреодолимого, победа человека над своей неловкостью. В этом номере были заключены лучшие традиции русской клоунады, акробатики и цирка вообще.

У И. Сосина было четверо детей: Николай, Анастасия, Александр и Серафима. Все они стали цирковыми акробатами. Их совместный дебют состоялся в цирке Первиля, где в костюмах Пьеро они строили пирамиды и выполняли номер баланса на лопатках. Позже как прыгун славился Александр Сосин. Он повторил в 1912 году трюки своего отца, в частности в цирке Никитиных на конкурсе прыгунов исполнил рондад, флик-фляк, двойное сальто-мортале 1.

1 Сейчас он продолжает выступать как клоун. Серафима Сосина педагог Училища циркового искусства.

Блестящих успехов добились акробаты с подкидной доской — братья Александр, Николай и Петр Винкины (Половин кины) и их партнеры. В детстве и молодости Винкины, повидимому, были уличными артистами и впервые стали показывать свой номер с доской прямо во дворах и на бульварах. Но в 10-х годах XX века они заняли в цирках положение премьеров. Труппа Винкиных в разное время имела от шести до восьми участников. Все это были красивые мужчины, почти одинакового роста, так что при выходе Винкиных на арену нельзя было сказать, кто из них будет выполнять роль верхнего акробата, а кто — нижнего. Нижним был Николай Винкин, средними — Александр и Петр, верхним был их ученик Василий. Номер Винкиных состоял из ряда очень сложных упражнений. Так, они впервые показали сальто-мортале с подкидной доски на колонну из трех человек и двойное сальто-мортале на колонну из двух человек, сальто-мортале с колонны на колонну, двойное сальто-мортале с колонны из трех человек на колонну из двух человек. В номере Винкиных поражал бешеный темп, доска почти непрерывно подкидывала акробатов для новых упражнений. Весь номер напоминал веселую игру, которой были увлечены и участники и зрители.

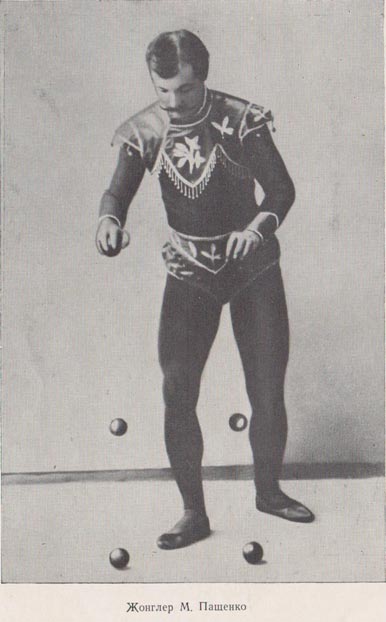

Жонглер М. Пащенко

Жонглер М. Пащенко

Раньше доска была атрибутом веселых весенних народных праздников: то как качели, то как аппарат для комических прыжков, и Винкины в своем номере шли от этих праздников. Они играли, сами увлекаясь удивительными полетами и кувырканиями в воздухе. Это был веселый и динамичный номер. Не случайно он вырос на русской улице, ярмарочной площади — на народных гуляньях. Замечательных успехов достигла труппа русских полетчиков Руденко, существующая с 1913 года. В их выступлениях надо отметить двойное сальто-мортале, двойное сальто-мортале-пируэт, двойной пассаж (встречный перелет двух партнеров), а также прыжок с трапеции в сетку со множеством сальто-мортале. Но трюки помогли Руденко создать главное — образ неустрашимого смельчака, победителя воздушной стихии. И действительно, в их номере была смелость, пластичность и красота. Руденко сделались премьерами цирка Никитиных, а позже с огромным успехом выступали в цирках С. Чинизелли, А. Чинизелли, П. Крутикова.

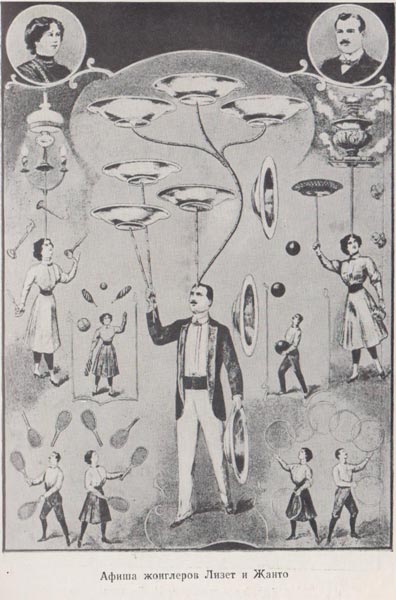

Как жонглеры были известны Ксения и Михаил Пащенко, долгие годы работавшие в цирке Никитиных. М. Пащенко держал на лбу зажженную керосиновую лампу, одновременно жонглируя четырьмя подсвечниками. Ксения Пащенко держала на лбу палку с установленным наверху подносом, на подносе помещались самовар, чайник и чашки. Одновременно она вертела правой рукой на палке таз, а в левой руке держала палку с подносом, на подносе находились три стакана в подстаканниках. Пащенко перекидывались сначала шестью кольцами, а потом шестью теннисными ракетками. Рекордным трюком Пащенко надо считать бросание за спиной пяти теннисных ракеток. Но главным в номере Пащенко были не трюки, а то, что весь номер показывался как веселая игра двух молодых людей. Одеты были Пащенко в спортивные костюмы и жонглировали предметами домашнего обихода. Талантливыми жонглерами были Лизет и Жанто.

Можно еще отметить четырех сестер Бескоровайных, исполнявших сложный акробатический номер на двух параллельно натянутых проволоках. Но было бы неверным полагать, что в цирке были только такого рода номера. Буржуазный цирк этой поры давал иные образы, весьма часто превращая цирк из места демонстрации силы, ловкости и красоты человека в учреждение для демонстрации ужасов. В этот период рождаются так называемые смертные номера, которые были характерны для буржуазного цирка периода его разложения. Сущность «смертных» номеров заключалась в игре человека с судьбой. Здесь благополучный исход по большей части зависел не от умения артиста. Необходимо подчеркнуть, что большинство «смертных» номеров пришло в русский цирк из буржуазных цирков Америки и Западной Европы, где они получили особенно широкое распространение, характеризуя полный упадок циркового искусства. «Смертные» номера имели самое широкое распространение и в России. Слово «смерть» не сходило с цирковых афиш.

«На волосок от смерти. Люди-мухи Эрельбе в кругу смерти. Бесстрашная езда по вертикальным стенам», — сообщала афиша киевского сада Шато де Флер.

«Гвоздь программы, — объявлял цирк Н. Бедини в Нижнем-Новгороде, — головоломная гонка трех велосипедистов».

«Чортовой платформой» называл свой номер Жак Нуазетт.

«Дама-дьявол Мери Альстон» выступала в цирке братьев Никитиных.

«Сатанинский прыжок» производил де Рибас.

Рецензент писал: «В цирке (в Одессе. — Ю. Д.) выступал Герман Кребс. «Мертвая петля на велосипеде» — сенсация XX столетия, где человек на потеху толпы и для удовлетворения животных инстинктов ежеминутно рисковал сломать себе голову. Этот номер привлекал, к стыду красавицы Одессы, много публики» 1.

1 Д. А. Цирк Девинье. «Вечерний листок зрелищ, справок и объявлений», 1903, № 69.

«В репертуаре новых артистов (Народного дома. — Ю. Д.), — пишет рецензент, — преобладают головоломные трюки, повергающие зрителя в трепет. И не увеселяют такие номера, а ожесточают душу, делают черствым и вырабатывают потребность в развлечениях острых, притупляют сознание ценности человеческой жизни» 1.

1 Мафусаил. Аттракционы в Народном доме. Журн. «Театр и спорт», 1911, № 395.

И старые цирковые номера — балансирование на трапеции, воздушный полет — строятся по принципу игры на нервах. Так, эквилибристка на трапеции Тереза Гилио объявляет, что она совершит после окончания своего номера «смертельный прыжок из-под купола цирка в сетку». Труппа выдающихся воздушных полетчиков Каврелис (Ковригиных) так описывала в рекламных листках свой номер:

«Цирк в полутьме. Шумная музыка извещает о прибытии четырех чертей. Неожиданно вспыхивает пламя, у входа раздается свист, и перед публикой появляются четыре чорта. Красный луч падает на них, и публика различает акробатов, затянутых в красное трико, с головой Мефистофеля на груди. Красные повязки стягивают их головы. Резко обозначаются бледные лица, огромные сверкающие глаза, яркокрасные губы. Под звуки грустного мелодического вальса акробаты поднимаются под купол цирка. С двух сторон протянулись гигантские нити — тонкие лучи прожекторов. Меняются цвета: желтый, голубой, фиолетовый. И странными кажутся фигуры акробатов, реющие в воздухе. Благодаря меняющимся цветам они кажутся то огромными, то уменьшаются в размерах. Летящая красная фигура вдруг превращается в зеленую, голубую. Неожиданно сверху падает золотой дождь. В этом облаке скользят гибкие фигуры, то сплетаются клубком, то летят в противоположные стороны; они бешено мчатся в воздухе, подгоняя друг друга резкими криками, а то грациозно раскачиваются на трапеции или живописной группой украшают мостик. Из всех трюков особенно замечателен «Прыжок смерти»: акробат с неподвижной трапеции (штамберта) бросается с высоты более двух саженей к качающемуся на нижней трапеции товарищу. Финал очень эффектен: через все пространство цирка один из чертей, сделав в воздухе двойное сальто-мортале, летит к другому. Но... скользят руки, акробат срывается и падает с жалобным криком в темнеющую внизу сетку. С криком летят за ним товарищи. Под резкий свисток клубками летят вниз остальные» 2.

2 Журн. «Орган», 1913, № 97,

Ян Польди (Иван Подрезов) Ю. Голубева

Конечно, объявление преувеличивало мистическую сущность полета. Труппа Каврелис, состоявшая из очень квалифицированных ванных артистов (в ее состав входили В. Великонистов, М. Ковригин, П. Чайковский), показывала отличный номер полета. В этой труппе Чайковский впервые продемонстрировал два с половиной сальто-мортале. И весь световой аккомпанемент номера — скорее плод воображения автора рекламы, чем действительность. Но здесь важно отметить это стремление подчеркнуть опасность номера. Если говорить о «смертных» номерах, то большинство из них связано с выступлениями велосипедистов и автомобилистов.

В 1911 году в Москве в саду «Аквариум» Жоржина и Арно впервые продемонстрировали «Гонку автомобилей в воздухе». В саду был установлен высокий скат с укрепленными наверху двумя маленькими моделями автомобилей. В автомобили садились исполнители аттракциона. После соответствующих приготовлений, имевших целью взвинтить нервы публики, автомобили со страшным грохотом устремлялись вниз. В воздухе задний автомобиль обгонял передний. Все в этом номере было точно выверено инженерами, от исполнителей ровно ничего не зависело. Единственно, что оставалось исполнителям, — это рисковать своей жизнью, и ожидать того страшного часа, когда из-за малейшего перекоса аппарата автомобили столкнутся в воздухе и убьют находящихся в них людей. И именно этот риск привлекал к номеру Жоржины и Арно внимание публики. Еще раньше, в 1903 году, американец Девис (Дьяволо) продемонстрировал сальто-мортале на автомобиле, а Фресис — двойное сальто-мортале. Оба эти номера были основаны на том же принципе, что и гонки.

Мисс Мери Альстон (Мария Соболевская), съехав со ската на автомобиле, делала, мертвую петлю в замкнутом кольце. Елена Детре, дебютировавшая в цирке Чинизелли в 1904 году, делала такую же петлю на велосипеде в кругу, имевшем разрыв. Одноногий велосипедист Котке прыгал на велосипеде из-под купола цирка на специальные матрацы, разложенные на арене. В 1907 году русский гонщик Эрос сконструировал колесо, в котором он совершал шестикратную мертвую петлю на велосипеде. Другие «смертные» номера были связаны с прыжком вниз головой из-под самого купола цирка в маленький бассейн, наполненный водой и залитый горящим керосином. В этом номере была опасность разбить себе голову о деревянные края бассейна или удариться об его дно. Впервые в России этот номер был продемонстрирован Сашей де Цирил и мисс Ван-дер-Вальд. Потом выступали их многочисленные подражатели — Тора Томашевский и другие. Исполнители этих номеров все свое выступление подавали как игру со смертью. Таково было требование буржуазного цирка этой поры.

Американец М. Гадбин в 1906 году совершил прыжок с высоты шестидесяти футов на специальный лоток; проехав по этому лотку, он взлетал в воздух, его подхватывали ассистенты, державшие сетку. Некий Джон Цирил, рекламируя свой прыжок в бассейн, писал жирным шрифтом: «Смерть». А клише воспроизводило молодого человека в черном трико. На трико были вышиты большой череп и две перекрещенные кости. Цирк М. Злобина, рекламируя во Владикавказе программу, писал: «Ван-дер-Вальд, жизнь на волоске, сатанинско-огненный полет, или полет Мефистофеля в ад из-под купола цирка». И никогда смерть так часто не посещала цирк, как в эти годы. В области акробатики, гимнастики, эквилибристики можно увидеть две тенденции. С одной стороны, стремление к демонстрации силы, ловкости, смелости, красоты человека, и это, бесспорно, является прогрессивным направлением в области цирка; с другой стороны, буржуазный цирк в этот период выдвигает так называемые «смертные» номера, подчеркивающие опасность, которой подвергаются артисты. В этих номерах часто отсутствует подлинное мастерство, так как все построено на механизмах.

Афиша жонглера Лизет и Жанто Акробат-эквилибрист И. Легалов

Говоря о русских цирковых артистах, мы часто называем иностранные фамилии. Дело в том, что многие замечательные русские цирковые артисты присваивали себе иностранные имена, рассчитывая, что они будут иметь успех у буржуазной публики, желавшей лицезреть заграничных артистов. Хозяева же — директора цирков, ориентирующиеся на буржуазную публику, — принимали на работу главным образом артистов с иностранными фамилиями, что еще больше принуждало русских артистов выступать под псевдонимами. И. С. Радунский (Бим-Бом) вспоминает: «Заграничные артисты нашей труппы были все наши, русские: Ивановы, Петровы, Михайловы, Алексеевы и другие, скрывавшиеся под иностранными именами: Жан, Пьер, Мишель, Алекс и так далее». Это объяснялось общим тяготением ко всему заграничному, которое прочно укрепилось в дворянских и буржуазных слоях русского общества. Преклонение перед всем заграничным и охаивание своего, отечественного, было обычным явлением для русского дворянства и русской буржуазии.

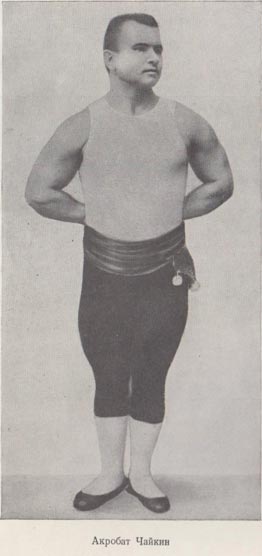

Акробат Чайкин

Акробат Чайкин

Но все чаще и чаще появлялись на цирковой арене артисты, гордящиеся своим званием русских цирковых артистов. Сохранение своего русского имени, отказ присвоить себе иностранный псевдоним — это тоже одна из форм борьбы русского цирка против цирка буржуазного, космополитического. Номера укротителей и дрессировщиков тоже пережили эволюцию. Прежде всего надо отметить, что укротители хищников выступают теперь даже в маленьких провинциальных цирках. Кроме того, по России кочуют зверинцы: Чепуровского, Г. И. Бойко, А. и М. Ренских, М. Лоренбаума, И. Л. Филатова, А. и П. Фарруха, М. Скавронской и другие, имеющие в своем составе группы дрессированных диких зверей. Из Америки, Австралии, Африки, Азии привозят львов, тигров, слонов, леопардов, гиен, морских львов.

Если говорить об основных направлениях дрессировки в этот период, то они таковы. Используя принципы братьев Дуровых, многие дрессировщики выступают с большими группами домашних животных, иногда достигая недурных результатов дрессировки, но полностью отказываясь от главного, что было у Дурова, — от сатиры. Иногда подобные артисты надевали клоунские костюмы, но это было лишь внешней данью дуровской традиции. Так выступали дрессировщики Буфф и П. Коданти. Одновременно появилось большое количество подчеркнуто эстетизированных номеров дрессировки. Арена цирка теперь часто напоминала гостиную, где изящные собачки, по большей части болонки или пудели, проделывали несложные упражнения, забавляя свою красивую хозяйку, одетую в вечернее платье, а вместе с ней и ее гостей — зрителей. Ида Капель показывала сцену в «Магазине игрушек», где собаки были одеты слонами, лошадками, козочками, и весь номер сводился к демонстрации милого изящества этих животных. Все чаще появлялись дрессировщицы попугаев и голубей, сидящих на плечах и руках своей хозяйки.

Даже неуклюжие и громоздкие слоны начали танцовать кекуок, баюкать куклу-ребенка, мешать ложечкой кофе. Если наездницы напоминали о невозвратных днях романтических амазонок, то дрессировщицы создавали образ светской женщины, шутя и между прочим забавляющейся с животными. И не случайно именно дрессировщицы так часто стали переходить с арен цирков на сцены варьете, занимая там место между фрачными куплетистами и певицами. В области укрощения хищников, во-первых, надо отметить количественное увеличение животных в группах. Так, в 1913 году Фаррух, выступая в цирке Орлова в Брянске, входил в клетку, где находились десять львов. В 1914 году он входил в клетку, где находились шестнадцать львов, два медведя и пантера. Теперь появляются сложные трюки дрессировки. Так, у укротителя Веретина львы прыгали в кольцо, ходили по канату, качались на доске-качелях. Укротитель ездил на льве верхом, львы и собаки строили сложные пирамиды. В новых условиях буржуазного цирка и номера укрощения иногда приобретали качества «смертных» номеров. Так, укротитель А. Шнейдер показывал сцену «В салоне у львов». В этой сцене к разъяренным львам входила женщина не укротительница, и публика могла ждать возможной трагической развязки.

Укротитель Марк демонстрировал сцену «В будуаре». Женщина одевалась у зеркала, и вдруг в комнату входили львы. Львы рычали, бесились, и тогда в будуар влетал сам Марк. Он разгонял львов и спасал женщину. Весь номер был рассчитан на то, чтобы заставить публику нервничать. А. М. Горький так описывает номер одной укротительницы: «В данное время в цирке Никитиных ежедневно выступает в роли укротительницы красивая и смелая м-ль Маргарита, — фигура, точно сошедшая с картины Доре «Красота, побеждающая силу». Она проделывает с четырьмя львами ряд отчаянных эволюции, включительно до вкладывания в пасть льва своей головы. Громадные мощные звери слушаются ее хлыста, но достаточно одного движения челюсти льва — и на месте красивой женщины ляжет труп с размозженной головой. Потом она, совершенно безоружная, танцует среди львов серпантин. Это очень пикантно и щекочет нервы публики до исступления. Нужно видеть цирковую публику в момент, когда артистка кладет свою голову в могучую пасть царя зверей, — публика замирает и молчит, не дышит, ждет... Каждую секунду может брызнуть из нее кровь и мозг и раздастся треск черепа, разламываемого зубами зверя. Какое ощущение!» 1

1 М. Горький. Беглые заметки. Газ. «Нижегородский листок», 1896, № 201,

Таким образом, и в области укрощения хищников преобладали номера, в которых подчеркивалось то, что артист в любую минуту рискует жизнью. Именно на это огрубление цирка обращает внимание А. М. Горький, против этого нарочитого демонстрирования опасности, воспитывавшего в зрителях грубость и жестокость, он протестует.

⃰ ⃰ ⃰

В этот период активного интереса цирка к спорту значительное место на аренах начинает занимать борьба: сначала русская, так называемая поясная, а потом зрелищно более эффектная — классическая (французская, греко-римская). Надо сказать, что борьба в цирке занимала особое место. В первых двух отделениях шло цирковое представление, в третьем — матчи борьбы. Борьба — это чисто спортивное зрелище, лишенное образной сущности, поэтому, естественно, борьба не может быть отнесена к цирку в полном смысле этого слова. Надо заметить, что профессиональная борьба сыграла некоторую положительную роль в деле развития русского спорта. Но, учитывая те уродливые формы, которые борьба принимала, также несомненно, что борьба, особенно если принять во внимание удельный вес, который она занимала в цирках в период 1906—1917 годов, уводила цирки от решения основных творческих задач — создания злободневной клоунады, пантомимы, конных номеров, номеров гимнастики, акробатики, жонглирования, то есть основных номеров цирка.

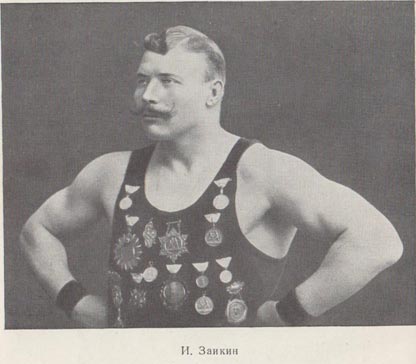

И. Заикин

И. Заикин

Всякий раз, когда в программы цирков включалась борьба, качество программы резко снижалось. Развитие борьбы на цирковых аренах свидетельствовало не о силе, а о слабости буржуазного цирка предреволюционной эпохи. Цирки издавна использовали в своих программах силачей. Народ в своем быту любил силачей и храбрецов. Выйти один на один с рогатиной на медведя, срубить и понести огромное дерево, поставить на место мельничный жернов или повалить, схватив за рога, свирепого быка — все это были подвиги, заслуживавшие уважения и славы. Любил русский народ также борьбу и кулачные бои. И цирки, показывая силовые номера, первоначально стремились к тому, чтобы артисты-силачи создавали образ русского былинного богатыря. Однако в условиях буржуазного цирка этот образ все больше опошлялся, и цирковые силачи превращались в монстров, демонстрировавших опыты, часто не имевшие ничего общего с действительным проявлением силы. Так, в цирках появлялись люди с «железными» челюстями, захватывавшие стулья зубами и перебрасывавшие их через себя, люди с «железными» черепами, у которых на головах разбивали кирпичи, женщины со «стальными» косами (они вплетали в волосы вместо лент проволоку, на которую подвешивали гири).

Сюда же надо отнести антиэстетические и не требовавшие большой силы атлетические номера: разбивание камня на груди атлета, так называемая «Адская кузница», оркестр на груди атлета, так называемая «Платформа дьявола», и другие. Профессиональные силачи, помимо работы с тяжестями, делали вызовы на борьбу и боролись со всеми желающими.

Сюда же надо отнести антиэстетические и не требовавшие большой силы атлетические номера: разбивание камня на груди атлета, так называемая «Адская кузница», оркестр на груди атлета, так называемая «Платформа дьявола», и другие. Профессиональные силачи, помимо работы с тяжестями, делали вызовы на борьбу и боролись со всеми желающими.

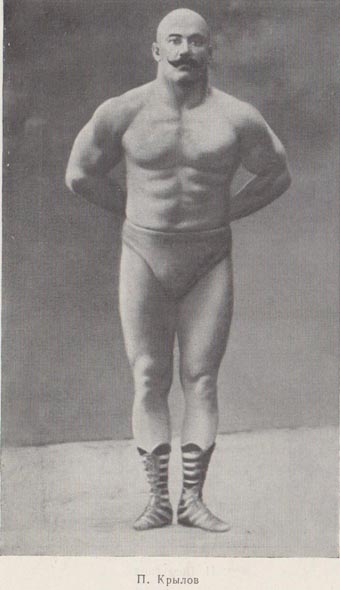

П. Крылов

«Я, русский чемпион, атлет Сергей Иванович Дмитриев (Морро), — писалось в одном из таких вызовов, — предлагаю профессиональному первому всемирному атлету, непобедимому борцу Моору (Знаменскому) состязаться со мною в поднятии гирь и тяжестей на премию в пятьсот рублей, а также состязаться со мной в демонстрации французской борьбы. Место и время, а также куда внести деньги — предоставляю выбрать г. Знаменскому» 1.

1 С. Дмитриев. Письмо в редакцию. Газ. «Театральные известия», 1897, № 680.

В провинции подобные вызовы обычно делались просто с арены цирков. Так как иногда трудно было найти любителей, соглашавшихся принять вызов борца-профессионала, а зрелище борьбы очень привлекало публику, цирковые директора заранее начали подготавливать силачей, принимавших вызовы, причем такие силачи всячески рекламировались в городе. Успех борьбы цирковых атлетов с любителями был чрезвычайно велик. Рецензент писал: «Опера и драма отодвинуты на задний план. Вся публика увлечена цирком, борьбой, происходящей в этом цирке. Всякий цирк, приезжающий в Одессу, обязательно имеет атлетов, причем против них одесситы выставляют своего силача — армянина Хоросанова. Хоросанову пятьдесят лет, но он всегда выходит победителем. В цирке Сулье он победил англичанина шесть раз подряд. Теперь против Хоросанова выставляют венгерца Толда Яноса, наводящего ужас на противников» 2.

2 «Цирк в Одессе». Газ. «Антракт», 25 октября 1864 года.

Характерен в этом смысле путь борца Прони. В Воронеже был известен своей необычайной силой крестьянин Землянского уезда Проня. Когда в 1898 году в Воронеж прибыл цирк М. Труцци, дирекция разыскала Проню и организовала борьбу Прони с атлетом Знаменским. Первая схватка закончилась вничью, так как оторвались ручки на поясе Знаменского (боролись по-русски — на поясах). На следующий день Проня положил Знаменского в восемь минут. Тогда Труцци выписал в Воронеж борца Сен Паппи, который закончил борьбу с Проней вничью. Так же вничью закончилась борьба между Проней и знаменитым в то время борцом Э. Фоссом. Труцци выстроил цирк в Козлове, где у него снова начал выступать Знаменский (Моор), который сделал вызов любителям. Приехал Проня и положил его. Потом Проня стал борцом-профессионалом и уже сам делал вызовы любителям. Любители принимали самое активное участие в профессиональных соревнованиях борцов. Так, в Петербурге был мясник Трусов. Он днем торговал на Лиговском рынке, а по вечерам боролся в цирках. Первое поколение русских борцов-профессионалов формировалось из числа таких любителей.

Отсутствие какой бы то ни было спортивной школы и правильной тренировки у первых цирковых борцов и атлетов отчасти искупалось их огромной физической силой. Это были все люди большого роста, с длинными руками, рельефной мускулатурой. Атлеты и борцы стремились всячески подчеркнуть свои внешние данные. Из русских цирковых борцов первого поколения надо отметить бывшего волжского крючника И. Заикина, Янковского (Папашу), Бороданова, Знаменского (Моора), С. Дмитриева (Морро), Ступина, Лукина, П. Крылова, Елисеева и И. Поддубного. Это были все борцы-поясники, то есть борцы, боровшиеся по-русски на поясах и делавшие вызовы любителям. Если говорить об атлетических трюках первых цирковых силачей, то они часто требовали действительно незаурядных физических данных. Так, Знаменский носил на своих плечах живую лошадь.

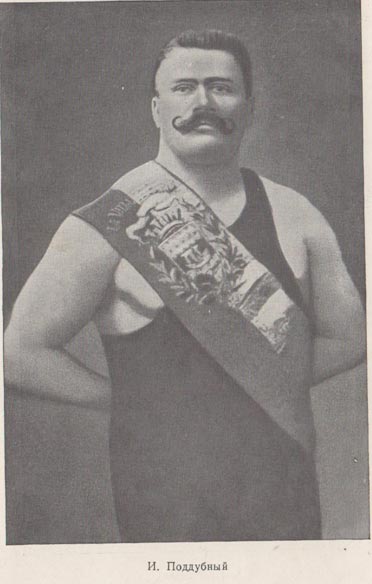

И. Поддубный

И. Поддубный

Надо заметить, что русские атлеты уже в это время не только соперничали с иностранцами, но и побивали их. В 1898 году в Петербург приехал американский атлет Сампсон. Услужливая реклама писала, что Сампсон — миллионер, что он выступает не из-за денег, а только «из любви к искусству», что он тренируется серебряными гирями. Сампсон был очень сильным человеком, он рвал цепи, ломал монеты и подковы. Начав выступать, Сампсон в саду «Олимпия» неосторожно объявил, что он заплатит десять тысяч рублей тому, кто повторит его номера. И каждый день на сцену стали выходить русские атлеты. После трех дней Сампсон заявил, что повредил себе руку, и уехал из Петербурга. Среди лучших борцов этого периода особое место занимал Петр Федотович Крылов (1871—1928). Его путь характерен, как путь ярмарочного силача, пришедшего к новым формам цирковой работы в так называемых чемпионатах борьбы.

Крылов родился в Москве. Учился Крылов сначала в гимназии, а потом в реальном училище и мореходных классах. Окончив мореходные Классы, Крылов три года плавал в качестве штурмана. Еще в мореходных классах и позже, на пароходе, Крылов занимался борьбой и атлетикой и обнаружил недюжинную силу. В 1895 году балаганный предприниматель Лихачев предложил Крылову поработать у него на масленице в качестве атлета. С этого времени начинается профессиональная атлетическая карьера Крылова. Заслуженный успех в балагане у Лихачева помог Крылову получить контракт в цирке Камчатного в слободе Покровск (теперь г. Энгельс). От Камчатного Крылов перешел к Боровскому.

В цирке Камчатного Крылов выступал до двадцати раз в день, а в промежутках между представлениями стоял на раусе и зазывал публику в цирк. Крылов рвал цепи, ломал монеты и подковы, выжимал гири, снимал с подставки и носил по арене лошадь и, наконец, боролся с любым желающим. Поистине богатырской силой надо было обладать, чтобы в течение нескольких лет работать в цирке в качестве атлета. Крылов понял значение развивающегося любительского и профессионального спорта, охотно учился у любителей, выступал вместе с ними в соревнованиях.

Но если Крылов стремился к спортивности в цирковой борьбе и атлетике, то другие атлеты привносили в борьбу элементы паноптикума, превращаясь в монстров. Таким монстром стал Эмиль Фосс (немец по национальности). Он приехал в Петербург в цирк Чинизелли в 1887 году. Это был высокий человек с красивой и рельефной мускулатурой. Работал Фосс очень хорошо. «Двойники», то есть гири в два пуда весом, у него подлетали чуть ли не под самый купол. Работал он также со штангами и носил у себя на шее по нескольку человек. Боролся Фосс неважно и довольно часто терпел поражения от любителей, что, впрочем, не мешало его успеху. Но вскоре Фосс отказался от спортивного построения своих номеров. Широко используя рекламу, он начал демонстрировать не столько силу, сколько отклонения от норм физиологии. «Выступления» Фосса начинались еще на вокзале. Он вламывался в ресторан, требовал себе десять обедов, отказывался за них платить, скандалил. Потом он выходил на вокзальную площадь, выбирая самый плохой извозчичий экипаж, наваливался на него всей тяжестью своего тела и ломал его. Все дальнейшее пребывание Фосса в городе состояло из таких же скандальных происшествий.

Перед началом борьбы Фоссу выносили на арену стол со стоявшим на нем целым поросенком и четвертью водки. Фосс все это съедал и выпивал. Конечно, в такой еде и питье была большая доля инсценировки. Сама борьба состояла из ряда грубых приемов, характеризовавших Фосса как человека-зверя. Цирк многих своих артистов вербовал из спортивных кружков, которые появились в 90-х годах прошлого столетия и получили большое распространение. Первый кружок любителей атлетики был организован доктором Краевским в 1885 году. Группа молодых людей решила собираться на квартире у доктора, превращенной в небольшую спортивную арену, и тренироваться в борьбе и в поднятии тяжестей. В 1892 году в Петербург приехал В. А. Пытлясинский, хорошо знакомый с техникой классической борьбы.

Он стал техническим руководителем кружка Краевского. Занимались первые любители тяжелой атлетики в очень трудных условиях: они были лишены спортивных снарядов, поднимали вместо штанги трубу с привязанными к ее концам камнями. Позже у них появились чугунные шаровые штанги и штанги с полыми шарами, куда для веса насыпали песок или дробь. Тем не менее, вокруг кружка Краевского собралась довольно большая и сильная группа спортсменов. В Москве первую атлетическую арену открыл М. О. Кистер, вскоре встретивший конкурентов в лице Наумова, Фридланда и Щедрина, также открывших арены. Из московских любителей надо в первую очередь отметить П. Крылова и С. Дмитриева.

Появились атлетические арены также в провинции. Все это, естественно, увеличило интерес к профессиональной борьбе. В 1898 году состоялся второй Всероссийский чемпионат борцов-любителей, в нем также приняли участие борцы-профессионалы Фаддей Михайлов и Хомутов, а в 1904 году в цирке Чинизелли в Петербурге открылся первый чемпионат борцов-профессионалов. Чемпионат в цирке Чинизелли имел очень большой успех. Летом чемпионаты открылись в летних увеселительных садах: Измайловском, Екатерининском и в саду «Светлана» на Охте. Здесь стали выступать недавние петербургские любители: механик Косинский, булочник Матюшенко, Тимофей Липанин (позже он выступал под псевдонимом Тимоша Медведев) и другие. В том же году в «Семейном саду» Егерева начал работать женский чемпионат, но успеха он не имел.

Летом 1905 года в саду «Фарс», принадлежавшем известному петербургскому антрепренеру Тумпакову, открылся чемпионат, руководимый И. В. Лебедевым (дядей Ваней). И. В. Лебедев (1873—1950) был студентом юридического факультета Петербургского университета, актером драматического театра и журналистом. Увлекшись борьбой и тяжелой атлетикой, он стал постоянным посетителем арены доктора Краевского. Страстно влюбленный в тяжелоатлетический спорт, Лебедев не был лишен и практической жилки. Он понял, что занятия атлетикой могут приносить очень большие барыши, и организовал чемпионат. Лебедев старался угодить различным слоям общества. При этом он учитывал интерес зрителей к происходящим событиям. Так, после окончания русско-японской войны, когда интерес к Японии был очень велик, в чемпионате Лебедева начал выступать японский борец Саракики, демонстрировавший приемы джиу-джитсу (джиудо). Во время Балканской войны 1912 года в чемпионатах подвизался целый ряд балканских борцов, среди них болгарин Петров и чех Христофоров.

При построении чемпионатов, естественно, учитывались и спортивные качества борцов. Каждый чемпионат имел так называемых чемпионов. Обычно их бывало не более двух. Чемпионы — это особенно сильные борцы, претендующие на первые места. Далее шли так называемые гладиаторы — борцы сильные, хорошо знавшие технику борьбы; именно в борьбе с гладиаторами выявляли себя чемпионы. Лучшим борцом-гладиатором предреволюционной России был Клеманс (Климентий) Буль. Борцы, обладавшие хорошим сложением, но имевшие среднюю борцовую квалификацию, назывались «апостолами». И, наконец, старые или, наоборот, только начинающие борцы, которых все побеждали, назывались «яшками». В крупных чемпионатах выступали монстры-великаны (Казбек-Гора, Святогор), толстяки (Быков, Авдеев — дядя Пуд). Наконец, почти каждый чемпионат имел в своем составе так называемую маску. Предполагалось, что под маской выступает какой-нибудь «аристократ», который не может из-за социальных условностей выйти с открытым лицом. Первым под маской выступил Мео, участник кружка доктора Краевского. Маленький чиновник, он не мог, оставаясь на службе, выступать как цирковой борец. Профессиональная борьба делится на так называемую борьбу «бур» и борьбу «шике». «Бур» — это настоящая борьба, «шике» — только демонстрация приемов. Заранее договорившись, борцы не боятся делать эффектные, но рискованные приемы, заведомо зная, что за этими приемами не последует поражения. В «шике» можно сохранить видимость спортивной борьбы, но только в том случае, если борцы равны по силе и технике и их борьба является как бы эффектным изображением настоящей борьбы.

К сожалению, это бывало весьма редко, так как чемпионаты были частными труппами и во главе их стояли предприниматели. Кроме того, победы и поражения вообще часто зависели от причин, далеких от подлинно спортивных. Если хозяином чемпионата бывал борец, то он никому не разрешал брать над собой верх. Стремясь к бесконечному продолжению борьбы, борцы изобретали огромное количество способов не быть положенными и в то же время заинтересовать публику. Притворные обмороки, нарочитые удары о барьер арены — все это очень широко практиковалось в чемпионатах 1 .

Особенного расцвета борьба в России достигла в 1906 — 1912 годах, после чего интерес к ней стал падать.

1 Приводим правила профессиональной борьбы:

1. Цель борьбы — опрокинуть противника спиною на землю, причем требуется в течение нескольких секунд удержать его в этом положении (перекат не считается). Опрокинутый таким образом противник считается (объявляется), побежденным, а другой — победителем. Победа одного из противников считается в том случае, если она происходит на ковре (падение за ковром не считается).

2. Борьба начинается по звонку, данному арбитром.

3. Во время схватки борцы могут захватывать туловище до пояса и руки противника.

4. Во время схватки противники не имеют права разговаривать друг с другом, а также обращаться к публике. Со всеми замечаниями борцы должны, предварительно заявив о перерыве поднятием руки вверх, обращаться к судьям.

5. В случае отказа одного из противников от продолжения схватки ему засчитывается поражение.

6. Конец схватки возвещается звонком одного из судей, после которого противники должны немедленно прекратить схватку и сойти с арены.

7. Безусловно запрещается:

а) сгибать руки и пальцы в направлении, противоположном естественному сгибанию суставов. Запрещается закладывать руки противника за его спину для образования ключа;

б) захватывать пальцами лицо или горло и удушать противника;

в) делать подножки, хватать ноги противника и обвивать его ноги своими;

г) становиться на ноги противника в партерной борьбе;

д) смазывать перед борьбой тело жиром;

е) делать приемы, мешающие свободе дыхания.

8. В случае неоднократного повторения запрещенных действий борец может быть признан судьями не только побежденным в данной схватке, но дисквалифицированным, то есть лишенным права участия в дальнейших состязаниях.

9. Побежденный борец может вызвать на реванш победителя.

10. Продолжительность схваток: первой — 20 минут, последующих по 10-минут, между схватками — 1 минута перерыва.

11. Решение судей протесту не подлежит.

Правила были напечатаны как приложение к программе цирка «Модерн» в Петербурге в 1911 году (архив И. В. Лебедева). В годы расцвета борьбы боролись везде: в цирках, в театрах, даже в кино перед сеансами шли матчи борьбы. И. Лебедев (дядя Ваня) писал: «Прежнего конного цирка нет. Кое-как держатся две-три старые дирекции с большими конюшнями, и то уже нет прежних жокеев и наездниц. Прежние аттракционные номера уходят в вечность. На выручку под звуки марша идет чемпионат» 1 .

1 И. Лебедев. Борьба как зрелище. Альманах-справочник «Вся театрально-музыкальная Россия», П., 1914—1915.

Если говорить о спортивной стороне борьбы, то русские борцы заняли сразу почетные места. Среди русских и мировых борцов первое место занял Иван Максимович Поддубный. И. М. Поддубный (1871 —1948) родился в казачьей семье. Его дед и отец также отличались недюжинной силой, а младший брат, Митрофан, некоторое время даже выступал в качестве профессионального борца. В 1891 году, когда Поддубный работал грузчиком в Феодосийском порту, в город приехал цирк, где в качестве борца и атлета выступал Георг Лурих. Лурих по обычаю сделал вызов любителям. Поддубный вызов принял. Борьба закончилась победой более опытного профессионала. Но Лурих сразу понял возможности Поддубного и посоветовал ему серьезно заняться спортом. Поддубный стал выступать в маленьких провинциальных цирках, а потом поехал в Киев в спортивную школу доктора Е. Ф. Гарнич-Гарницкого. Оттуда он перешел в «Санкт-Петербургское атлетическое общество». Выступая в 1905 году в петербургском саду «Фарс» в чемпионате, организованном И. В. Лебедевым, Поддубный был уже известным профессиональным борцом.

Исключительная сила и прекрасное знание борьбы позволили Поддубному занять место лучшего в мире борца. Он гастролировал по России и по Европе с триумфальным успехом. Ни один борец не мог выдержать борьбы с Поддубным, тем более что он, сознавая свое преимущество, охотно «бурил», то есть боролся по-настоящему. Сильнейшие борцы мира — П. Понс, П. Петерсон, Рауль де Буше, Г. Лурих, Кох — потерпели поражение при встрече с Поддубным. В 1925 году он выступал в соревнованиях в Соединенных Штатах Америки, где боролся не только во французской, но и в вольно-американской борьбе, и положил сильнейших борцов — болгарина Колина, канадца Д. Гешто, итальянца Тарамаши, поляка Збышко-Цыганевича, немца К. Фогеля, грека Д, Тавсалноса, ирландца Д. Томсона. Только чемпион Америки по вольной борьбе Джо Стекер победил Поддубного, и то благодаря тому, что Поддубный плохо знал приемы вольной борьбы, которая в России не была распространена.

Борьба Поддубного отличалась большой смелостью и инициативой. Он сразу распознавал все достоинства и недостатки своего противника и боролся, почти не допуская ошибок. В то же время Поддубный отлично использовал ошибки своих противников. Он был новатором в борьбе. Поддубный ввел во французскую борьбу ряд приемов русской и кавказской борьбы, а также разработал ряд толчков и подрывов. После Великой Октябрьской социалистической революции Поддубный был награжден орденом Трудового Красного Знамени и удостоен звания заслуженного артиста РСФСР и заслуженного мастера спорта СССР. Из сильнейших противников Поддубного надо назвать Ивана Михайловича Заикина, бывшего волжского грузчика. Обладая огромной силой, Заикин в то же время был очень артистичен, на манеже он был эффектен, ловок и пластичен. Известен был борец Иван Романов. Он родился в 1881 году в Риге в семье рабочего машиностроительного завода. Там же, в Риге, Романов окончил городское училище и поступил работать на завод. На заводе был спортивный кружок, участники которого особенно увлекались борьбой. Романов скоро выделился из числа своих товарищей и с 1902 года стал выступать как профессиональный борец. Большого успеха как борец достиг Иван Шемякин.

Особое место среди борцов занимал К. И. Буль. Он родился в Омске, там же после окончания школы он поступил техником на железную дорогу. Однажды, увидев в цирке атлета Елисеева, Буль решил добиться таких же результатов и усиленно занялся тренировкой. Успехи Буля позволили ему сначала попасть в чемпионат Крылова, гастролировавший по югу России, а потом, в 1910 году, в чемпионат Лебедева, в Петербург. Буль по праву считался выдающимся техником борьбы. Самые сложные приемы, требовавшие значительной ловкости, гибкости и быстроты, исполнялись им безукоризненно. Из выдающихся техников борьбы надо отметить еще Георга Луриха, впервые выступившего в цирке в г. Ревеле. Профессиональная борьба с первых дней своего существования рассматривалась с точки зрения выгод, которые она могла принести хозяевам цирков и чемпионатов. Поэтому спортивная сущность чемпионатов часто заменялась разного рода рекламными трюками самого дурного пошиба. Борец Бесов писал в своих афишах, что он «плечом сдвигает паровоз и удерживает на полном скаку тройку лошадей».

В чемпионатах борцы стали делиться на амплуа героев, злодеев и комиков. Во время борьбы «злодеи» прибегали к запрещенным приемам, и в самый напряженный момент «герои» клали «злодеев» на лопатки. Вообще борьба принимала фарсовый характер. Горячий поклонник цирка, А. И. Куприн писал: «Профессиональную борьбу я превосходно знаю. Ведь в ней все один парад. Парадируются мускулы, позы, все вплоть до победы... Все, что вы видите на представлениях, заранее подготовлено, срепетировано, заранее условлено, кто под кого ляжет» 1.

1 А. Куприн. О борьбе. Журн. «Новости сезона», 1909, № 1803.

Борцы-комики старались всячески смешить публику. Они боролись под музыку из оперетты «Пупсик», обмазывали свои тела вазелином так, что у их противников соскальзывали руки, делали вид, что боятся щекотки, хватали своих противников за ноги и за волосы. В 1911 году в цирке Малевича в Одессе была организована «китайская борьба», смысл которой заключался в том, что борцы Пульман и Мори таскали друг друга за носы. Борцы-монстры, разные великаны и толстяки часто бывали так слабы, что противники были вынуждены поддерживать их во время борьбы, иначе они упали бы от утомления еще до указанного срока окончания борьбы. В ход пошли откровенно шарлатанские трюки. Так, борец Лурих выкрасил борца Осипова в кирпичный цвет и объявил его вождем индейского племени. Борец Робине-Хасаев объявлял себя «диким человеком», и его на цепи перед борьбой водили по городу. Реклама Хасаева поразительна по своей наглости. Так, он обещал поднять якорь весом в сто пудов, вступить в борьбу с «разъяренным быком и львом».

В борьбе все большее значение приобретал антиспортивный элемент. «Сегодня, — объявляла дирекция петербургского цирка «Модерн», — конкурс красоты мужского сложения. Кто самый красивый мужчина в Санкт-Петербурге. Каждый купивший билет получает бесплатную контрамарку для присуждения приза». Современник писал: «В театре «Буфф» на Садовой открылся женский чемпионат. Сразу видно, что борются недавно: приемы не разработаны да и приемов знают мало. Во время борьбы стоял гомерический хохот, вызванный видом двух растрепанных женщин» 2.

2 «Женская борьба». Журн. «Новости сезона», 1906, № 1308.

Подобные женские чемпионаты показывались и на аренах цирков. Вокруг борьбы стали группироваться люди, ничего общего со спортом не имеющие, для которых спорт был только выгодным делом. В этом отношении изрядная доля принадлежала продажной буржуазной печати. В припадке откровенности борцовский импрессарио Н. Петров написал следующие строки: «Ежедневно просматривая газетные отчеты о борьбе, я от души хохочу над тем, что некоторые газеты усиленно стараются ругать всю постановку борьбы «Фарса». Объясняется это очень просто: не в пример прошлых лет, я решил ни сантима не платить различным «писателям», придя к убеждению, что, такая мера вполне целесообразна. Тем более, что некоторые юнцы, пишущие отчеты в каких-то неведомых газетах, с наглостью заявляли: если мне не будете платить, то я буду ругать; я предпочел последнее и потому не удивляюсь результатам».

Цирковая борьба и атлетика все же сыграли некоторую положительную роль: под влиянием профессиональной борьбы усилилась спортивная жизнь в ряде городов, создались спортивные общества и кружки. Некоторые из борцов-профессионалов — И. Поддубный, И. Романов, В. Пытлясинский, П. Крылов, И. Заикин, И. Шемякин и другие — выступали в любительских соревнованиях, занимали там классные места и заставляли подтягиваться спортсменов-любителей.

Но дельцы-администраторы не заботились о развитии спортивных качеств борьбы, их интересовал момент наживы, выгоды.

оставить комментарий