Соревнуются гимнасты

Не совсем обычно проходило в Москве двадцать четвертое первенство СССР по спортивной гимнастике.

Огромный зал Дворца спорта переполнен. Люди самых различных возрастов пришли полюбоваться красивыми и смелыми упражнениями спортсменов. 662 участника — примерно вдвое больше по сравнению с прошлыми соревнованиями.

Борьба обещала быть интересной, и зрители не обманулись в своих ожиданиях.

Появилась целая плеяда молодых и еще малоизвестных спортсменов, четко владеющих элементами и комбинациями такой трудности, какая раньше была под силу только прославленным гимнастическим «звездам».

Акробатические элементы различной сложности стали основной частью вольных упражнений. И очень отрадно отметить, что многие гимнасты не только освоили сложные прыжки, но и исполняют их правильно. Например, москвич В. Леонтьев начал свои вольные упражнения комбинацией: переднее сальто с переходом по одной ноге — рондат, флик-фляк — сальто с пируэтом и, после длинной и сложной серии движений, закончил ее таким же сальто с пируэтом после двух флик-фляков. И это было исполнено им чисто, с настоящей акробатической жилкой. Э. Громов показал высокое, хорошо группированное затяжное сальто.

Мы увидели все известные варианты переворотов, японские флик-фляки, сальто вперед, назад и «арабские», сальто бланжем и с пируэтом.

А ведь необходимо учитывать, что гимнасты — многоборцы. Они всегда соревнуются по шести видам и не могут уделять акробатическим тренировкам столько же времени, сколько, скажем, акробаты-спортсмены или акробаты — артисты цирка.

Не меньших успехов добились и гимнастки. Они также показали высокую акробатическую технику. Серии флик-фляков, сальто назад с группировкой и бланжем, «арабские» и «бедуинские», сальто вперед, прогнувшись... У каждой участницы был свой композиционный рисунок вольных упражнений, но акробатические элементы — у всех без исключения.

Акробатика внесла в вольные упражнения сложность, динамику, подняла их на более высокую ступень.

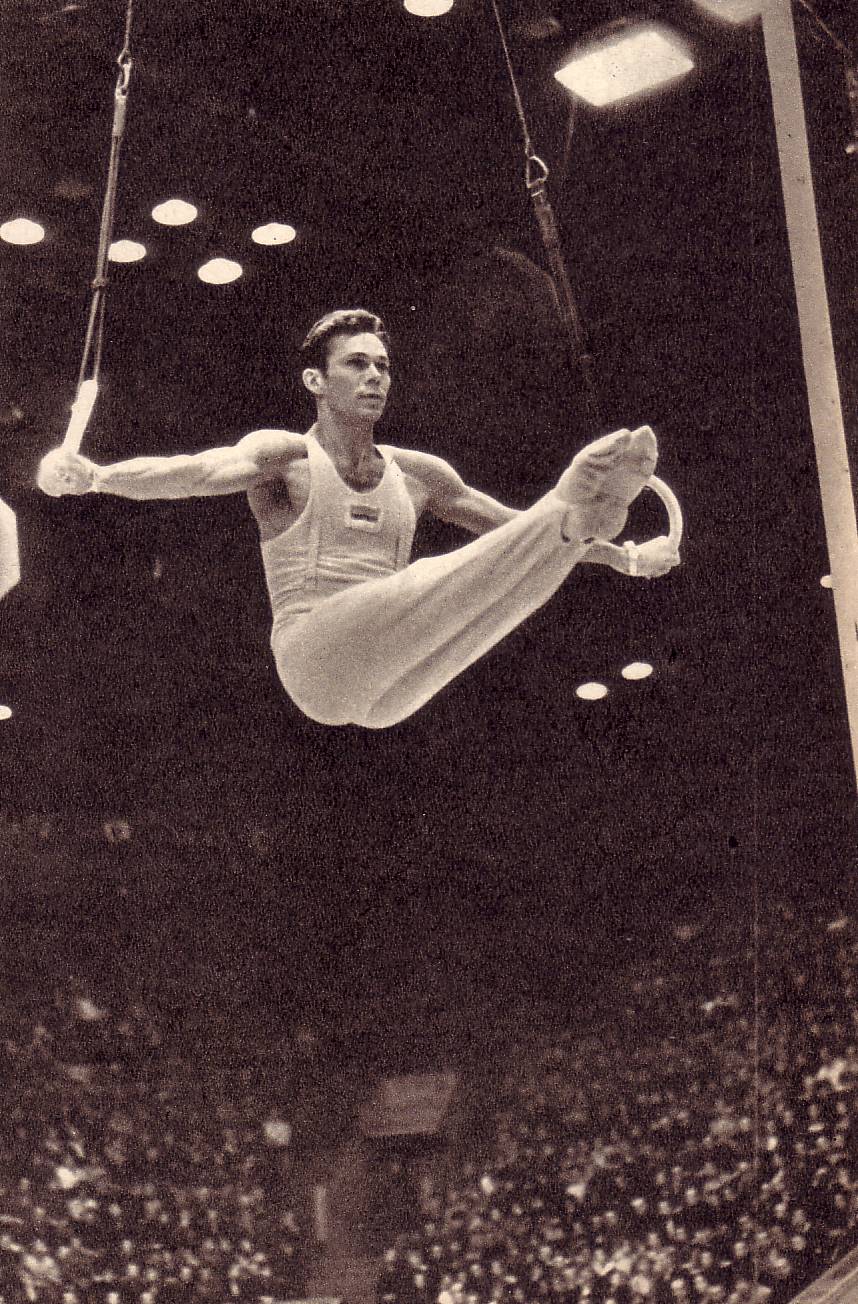

Спортивная гимнастика близка искусству цирка. Некоторые снаряды в цирке и спорте имеет много общего, вплоть до исполнения одинаковых элементов. Например, кольца.

«Крест», заднее и передние блан-жи, кабриоли в стойку можно увидеть и у гимнастов и у цирковых кольцевиков.

Например, москвич А. Овсянников сложную комбинацию на кольцах закончил отличным сальто назад с пируэтом. Таких сальто было несколько, но технически лучше оно было именно у А. Овсянникова (тренер К. Каракашьянц): высокое, с правильным и мощным швунгом, винтообразным вращением.

Много нового и интересного мы увидели и на других снарядах. Представитель Киргизии А. Шейкман показал новинку в опорных прыжках: толчком о первую треть коня прыжок «ласточкой» с пируэтом. Хотя исполнение было недостаточно четким, такие усложнения надо приветствовать. Главным недостатком А. Шейкмана в этом прыжке было половинчатое вращение во время поворота на триста шестьдесят градусов и, как следствие этого, неуверенное приземление на ноги. Так бывает всегда, когда пируэт начинают крутить не плечами, а ногами и бедрами.

Наиболее красивы упражнения гимнастов на турнике (перекладине).

И если характер этих упражнений в спорте и цирке не одинаков, гимнасты исполняют самые различные повороты и обороты вокруг одной перекладины, а работа цирковых турнистов заключается в перелетах с одного турника на другой, то соскоки одинаковы абсолютно. Технически сложные соскоки — сальто назад, прогнувшись с пируэтом, двойное сальто — перестали быть достоянием только артистов цирка. Достаточно сказать, что на гимнастических соревнованиях 1961 года двойное сальто с перекладины исполнили более десяти человек!

На брусьях Ю. Стойда

И вновь Ю. Титов у снаряда. Упражнение — «крест» с предносом

Пусть техника их исполнения еще плохо отработана, швунги недостаточно быстры и сильны, группировка у всех без исключения оставляет желать лучшего, нет по-настоящему правильных отходов от перекладины — самый факт массовости этого сложнейшего соскока говорит о том, что он будет успешно освоен.

Появление в арсенале гимнастов таких соскоков стало возможным главным образом потому, что около десяти лет назад произошло некоторое изменение самого стиля движений гимнастов на турнике. Раньше «ризенвели» (большие обороты) исполнялись ими с обязательным прогибанием спины, и, конечно, это мешало овладеть хлестовыми движениями, швунга-ми.

В 1952 году советские гимнасты впервые выступали на олимпийских играх в Хельсинки, где, как известно, В. Чукарин занял пятое место.

Комбинации наших гимнастов на перекладине состояли из шести элементов, а по международным требованиям их надо было иметь десять. Такие длинные серии упражнений очень трудно было выполнять с почти постоянным прогибанием, ведь это лишало исполнителя возможности расслабляться. Таким образом, изменение стиля было подсказано практикой выступлений, и в настоящее время все тренеры признали его целесообразность и рациональность.

Одним из инициаторов его внедрения в советскую гимнастическую школу является заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР К. С. Каракашьянц.

Эти изменения состоят в том, что большие обороты и все длинные маховые движения на турнике стали исполняться с прямой спиной. Появилась возможность правильных хлестов и как результат — высокие сальто назад, прогнувшись, сальто с пируэтом и двойные сальто.

А ведь известно, что гимнасты на турниках в цирке именно так и работают — с прямой спиной и максимально сильными швунга-ми.

Таким образом, техника исполнения трюков гимнастами, артистами цирка, оказалась весьма полезной и советской спортивной гимнастике в целом. Это радует.

Радует и то, что нашим прославленным гимнастам растет отличная смена. Так, из шести золотых медалей по отдельным видам многоборья три выиграл молодой гимнаст из Казахской ССР Ю. Цапенко — вольные упражнения, конь и брусья, а чемпионкой по опорным прыжкам среди женщин стала совсем юная Е. Волчецкая.

Говоря о том новом и интересном, что было показано на этих соревнованиях, мы видим, что многие элементы сближают спортивную гимнастику и гимнастику цирковую.

По нашему мнению, было бы полезным установить более тесные контакты между цирком и спортом. Многие спортивные достижения могут быть с успехом использованы и в цирковом искусстве. Не вызывает сомнений, что такие контакты принесут пользу.

Л. ШЛЯПИН

Журнал ”Советский цирк” январь 1962г