Грок. История моих трюков

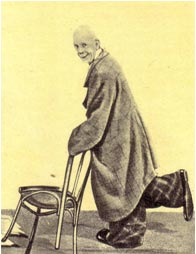

Грок (1880—1959) — всемирно известный музыкальный клоун (настоящая фамилия А. Веттах) проработал на аренах и «страдных площадках Европы и Америки около шестидесяти лет.

Грок (1880—1959) — всемирно известный музыкальный клоун (настоящая фамилия А. Веттах) проработал на аренах и «страдных площадках Европы и Америки около шестидесяти лет.

Он был первоклассным разносторонним артистом — комиком, музыкантом, акробатом, жонглером и танцором. Грок оставил после себя интересные мемуары, отрывок из которых мы публикуем. Меня постоянно спрашивают: «Как вы нашли свои трюки?» И затем: «Вы над ними долго думали?» Что ж, я охотно раскрою секрет.

Момент, в который рождается новая идея, я считаю самым чудесным в моей работе. В нем содержится духовное начало; это озарение, которое постигаешь и воспринимаешь как нечто невыразимо драгоценное. Затем находка поступает в распоряжение профессионального умения и выверенного разума. И все-таки для меня творческое мгновение главнее художественного свершения. Оно остается неисчерпаемым источником, к которому мы возвращаемся снова и снова. Забегая вперед, скажу прямо, что я никогда не ломал себе голову, чтобы найти идею трюка. Все они рождались исходя из какой-нибудь ситуации, а также из импровизации во время выступления перед публикой. Не все находки были хороши. Их самым точным мерилом служила реакция публики.

Видите ли, целое в конце концов всегда состоит из двух половин. И поверьте мне, наряду с той половиной, которая называется восприятием, важна и вторая половина — отдача на публику. Горе артисту, который стал снобом и думает, что может с высоты своего успеха посматривать на публику как из своего рода безвоздушного пространства. В тот самый момент, когда он теряет контакт со своей второй половиной, он теряет лучшее и одновременно самое простое и большое или же просто разбазаривает его. Вот эту-то простую истину, что целое составляется лишь из двух половин, я всегда умел ценить. Когда публика не принимала, я сразу понимал, что в исполняемом мною что-то не в порядке, и возвращался к нему снова. Проходило много лет, пока я отделял мякину от пшеницы, пока не оставалось самое настоящее и, следовательно, лучшее.

Но и при этом я никогда не ставил последней точки: в каждой идее всегда есть возможность доведения ее до совершеннейшей отделки. Я должен подчеркнуть еще раз, что живая струя моего искусства рождалась лишь в контакте с публикой. Я играл для публики, а публика играла свою важную роль для меня. Я развил сверхчувствительный слух к тончайшим оттенкам и колебаниям ее реакции: к тому, как зритель некоторое время размышляет перед особенно сильным взрывом смеха, к тому краткому выразительному напряжению, этакой конденсации спокойствия накануне огромного колебания возбужденных нервов, за которым следовали идущие от самого сердца радость и веселье, та чудесная теплота симпатии. А потом — ураган смеха, который, часто прокатываясь надо мною, захлестывал и меня, горячо вторгаясь в самую душу. Ни одна печь не затопится без топлива и без зажигания. Согласитесь сами, мог бы я гореть без такого вновь и вновь возобновлявшегося жара? Подобно тому, как для мозаики подбирается камешек к камешку, с тщательным выбором цвета к формы, так с годами моя программа вырастала и слагалась от десяти-двенадцати минут до семидесяти.

Иной думает, что такое семьдесят минут? Но именно за ними скрываются многие годы моей жизни и неутомимого творчества. Подниматься со ступени на ступень, быть всегда собранным и твердо верить в удачу, иногда на миг переводить дыхание, чтобы собраться с силами, но не отступать ни на один шаг — таков был мой принцип. Теперь я хочу рассказать, как рождалась идея некоторых моих трюков.

В 1911 году я работал вместе с Антонетом в парижском цирке Медрано. Мы не являлись единственными клоунами в программе, у нас имелись сильные конкуренты — Тонитоф и Зайферт. Между ними и нами создалась хотя и не враждебная, но напряженная атмосфера соревнования: кто пройдет лучше? Антонет и я были постоянно начеку и искали что-то новое и особенное, так как нельзя никогда было предугадать, что придумают другие, чтобы побить нас вечером. Однажды Антонет сказал мне, что собирается пойти на скачки.

— При такой жаре мне все равно ничего не придет в голову, — добавил он, — может быть, тебе повезет больше!

То, что в отеле мне ничего не придумать, — это я знал точно. Тогда я направился в нашу цирковую уборную. Усаживаться за стол и думать — это и тогда уже было не в моей манере. Поддавшись неясному чувству, я начал рыться во всех наших вещах. Я пересмотрел весь реквизит и музыкальные инструменты, перерыл все ящики и чемоданы. Ничто из попадавшего мне под руку не наталкивало на какую-нибудь подходящую идею. Наконец, остался один огромный дорожный чемодан. Я открыл его: в нем ничего не было, кроме маленькой скрипки, лежавшей в углу. Этот момент стал одним из тех драгоценных и редких мгновений, о которых я уже говорил. Я увидел маленькую, позабытую скрипку в огромном чемодане и уже знал: «Вот оно!» Эту маленькую скрипку мы недавно купили у клоуна Зерра, испытывавшего затруднение в деньгах, а потом совершенно о ней позабыли. Так вот именно с того самого момента, когда я достал ее из огромного тайника, ей суждено было стать знаменитой — маленькой скрипке!

Я тотчас начал на ней играть. Не так просто чисто музицировать на таком крохотном инструменте. Но через несколько часов я действительно разучил без ошибки прелюдию из «Травиаты». Незадолго, до начала представления появился хмурый Антонет. Он проиграл на скачках весь недельный заработок. Мое замечание, что ему следовало бы ставить только на тех лошадей, которые первыми приходят к финишу, его настроение не улучшило.

— Может быть, у тебя есть хоть какая-нибудь идея получше твоих дурацких советов? — ядовито спросил он.

Я рассказал о маленькой скрипке.

— Ты считаешь это смешным? — спросил он.

Вам, вероятно, знаком тон, с которым можно сказать эту фразу так, чтобы разозлить другого? Так вот, именно этим тоном она и была произнесена.

— Нет, смешным я это не нахожу. Более того, мне представляется это очень печальным — такая маленькая скрипочка, одна как перст — в огромном чемодане! Я ее возьму, чтобы сыграть прелюдию из «Травиаты». А ты тем временем будешь сидеть и от удивления у тебя будет глупое выражение лица. Следовательно, притворяться тебе не придется! Ну-с, мои друзья, вы знаете, что я был прав. Маленькая скрипочка в огромном чемодане сопровождала меня всю жизнь. Большинство моих шуток рождалось из такого рода случаев. Например, за трюк с роялем я должен быть вечно благодарен четырем униформистам из Мадрида.

В мадридском цирке я работал на манеже, посыпанном песком, на котором нельзя было поставить рояль. Следовательно, нужно было укладывать длинный дощатый настил и на нем устанавливать стул и рояль. Однажды я заметил, что рояль поставлен неправильно. Не хватало места, чтобы поставить стул на все четыре ножки. Униформист же поставил его так, что передние ножки оказались на досках, а задние — на песке. Мне предоставлялся выбор: либо отодвинуть рояль, либо придвинуть его к себе и в зависимости от этого поставить стул либо целиком на настил, либо на песок или же грохнуться со стулом навзничь. Как известно; толкать легче, чем тащить, и я молниеносно решился на толкание. Итак, я оставил стул в покое и пододвинул к нему рояль. Гляжу, в публике — взрыв смеха! Мое удивленное лицо окончательно, вывело публику из себя...

...В возникновении другой моей идеи повинен Антонет, вернее, его страсть к игре. И, может быть, не столько она, сколько его постоянный проигрыш. А если уж быть совсем точным, то не его постоянный проигрыш, а дурное настроение, появлявшееся у него после каждой такой неудачи. Если же иметь в виду, что степень плохого настроения была прямо пропорциональна размеру проигрыша, то, видимо, в тот день он проиграл много. Поэтому вечером все остроты его получались либо плохими, либо едкими. Чтобы хоть как-нибудь завершить номер, мне приходилось крутиться как белке в колесе. Естественно, мне доставалось больше аплодисментов, чем Антонету, и это злило его вдвойне. Тогда он сделал нечто такое, что я ненавижу больше смерти. Собственно говоря, он вообще перестал что-либо делать, а, скрестив руки на груди, стал смотреть на меня и через каждые две минуты повторять: «Может быть, ты думаешь, что это смешно?» На первые три таких замечания я реагировал мило, но потом, когда он стал продолжать и дальше в том же роде, а зрители становились все холоднее (ибо почувствовали потерю контакта между нами), меня охватила дикая ярость.

«Скажи еще раз, — говорил я себе, — и я убью тебя на глазах у публики». Меня охватила нервная дрожь, и я страстно желал, чтоб Антонет не сказал этого еще раз. И тогда я услыхал:

— Ты считаешь, что это смешно?

Тогда мое лицо начало наливаться кровью. Я бросился к роялю, сорвал крышку и направился к Антонету с намерением разбить ему голову. Он знал, что со мной, когда я в ярости, шутки плохи, и удрал за кулисы. Мой естественный гнев, который, будучи усилен костюмом и гримом, превращался в гротеск, видимо, произвел смешное впечатление, в этот момент публика завопила от смеха. Придя в себя, я не стал преследовать Антонета, а вернулся к роялю, чтобы поставить крышку на место. Но сорвать ее оказалось легче, чем вставить. Одним рывком сделать этого мне не удалось. Не мог же я заставить ждать публику, еще аплодировавшую, но уже переставшую смеяться, пока мне удастся снова водворить крышку на место. Что делать? Я приставил крышку к левой стороне рояля, туда, где выдвигается клавиатура, и она стала похожа на маленькую полированную горку. Тогда мне пришла мысль, спустить по этой горке свою шляпу. Сказано — сделано! Шляпа бойко соскользнула вниз. Я уже хотел пойти за ней, поднять и надеть на голову, как — вот она, большая идея!

Почему бы и мне не последовать тем же путем за шляпой? И вот я уже взобрался на рояль, соскользнул по крышке до своей шляпы, надел ее и гордо ушел. Впечатление было огромным! Вскоре после рождения этой шутки возник трюк с прыжком из стула. Крестным отцом его также оказался случай. Из Вены я и Антонет прибыли на месяц в Будапешт, в «Ройял орфеум». На одном утреннике я, как обычно, встал на стул и собирался сесть на его спинку, чтобы принять одну из моих любимых позиций и начать играть на концертино. Но сиденье стула проломилось и я оказался обеими ногами на полу. Публика заметила, что это не было предусмотрено и запищала от удовольствия. Что же теперь Грок станет делать? Любопытно, как он выйдет из положения?

В тот момент я и сам этого не знал. Ясно было одно: я должен снова оказаться на спинке стула и там играть на концертино. Просто вылезти из стула? Но как же я потом заберусь на сломанный уже стул, а потом на его спинку? Проще всего было бы выпрыгнуть из стула. Я сосредоточился — и прыгнул, поджал в прыжке ноги и неожиданно с такими поджатыми ногами уселся на спинке! Грохот аплодисментов. Снова жемчужина, обрадовался я. И совсем не так трудно! Значит, на вечернем представлении повторю еще раз. Я был настолько уверен в успехе, что даже ни разу не репетировал прыжок. Вечером наступила катастрофа. Прыгнув, я вместе со стулом оказался распластанным на земле. Обе большие берцовые кости были сильно разбиты, и кровь стекала в ботинки. На первый раз я не только разбил себе ноги, но, фигурально выражаясь, и нос. Однако прыжок не давал мне покоя. Ведь в первый раз он мне все же удался и без труда!

Когда мои ноги зажили, я решил отважиться на этот прыжок еще раз. Я совершенно сознательно не хотел тренироваться. Просто надо было сосредоточиться, и тут же, на публике, все должно и обязано было получиться, как в первый раз. И удалось! С этого раза я совершал такой прыжок каждый вечер.

Перевод с немецкого В. КЛЮЕВА

Журнал Советский цирк. Август 1964 г.

оставить комментарий