Истоки душевной щедрости

Давно ли вы наблюдали восход солнца? Часто ли бродили по лугам, по буйному разнотравью или скользили на лыжах по заснеженному лесу? Когда вы в последний раз гладили шелковистую холку лошади, заглядывали в ее теплые доверчивые глаза?

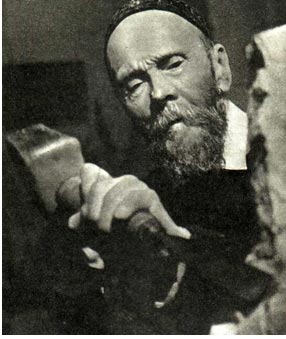

В. ВАТАГИН, член-корреспондент Академии художеств СССР, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии

В. ВАТАГИН, член-корреспондент Академии художеств СССР, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии

Знаю, знаю — сошлетесь на занятость, на нехватку времени, на городскую повседневную суету. Все это так. Но мне кажется, что знакомство с природой, непосредственное общение с ней никак нельзя назвать потерянным временем. Ведь оно будит любовь к жизни, воспитывает доброе отношение к окружающему, а художника и артиста порой наталкивает на самые неожиданные и остроумные решения своих замыслов. Вы, вероятно, думаете, что я с раннего детства готовил себя к поприщу художника-анималиста. И ошибаетесь! Вырос я в Москве, никаких особых красот природы не видел. В тесной квартирке моих родителей — учителей по профессии — никакого зверья, кроме кошки, не водилось. Первыми взволновавшими меня до перехвата в горле впечатлениями были Брэм и «Книга джунглей» Киплинга. (Кстати, через много-много лет мне пришлось иллюстрировать Киплинга. «Маугли» с моими рисунками выдержал десятки изданий.)

Потрясло детскую душу и посещение зоосада. Хотя московский зоосад в те годы не имел такого богатейшего «ассортимента», как сейчас, я сразу же прилепился сердцем к его пернатым и хвостатым обитателям, смотревшим на меня из клеток затравленными глазами. Рассказывать обо всех перипетиях жизни? Она у меня долгая, как дорога. Учился я на естественном факультете университета. Всегда мне хотелось путешествовать, наблюдать за повадками зверей и птиц. Исколесил я немало. Облазил Кавказ — в те времена Военно-Осетинская дорога была довольно-таки опасной. Любовался нетронутой природой Хибин, заснеженной целиной Лапландии. В порту Александровске (так назывался тогда Мурманск) был околдован гигантским аквариумом и запоем начал рисовать морскую фауну. Каждая деталь строения, каждая чешуйка рыбы — чудо совершенной формы, великолепие пластики, которую мне так хотелось передать в красках, в глине, в мраморе.

Все мпе хотелось делать самому, начиная от эскиза, кончая монументальной скульптурой из камня или дерева. Я полюбил резать из корневищ вяза, клена, липы, березы. Форма дерева часто сама подсказывает сюжет, позу животного. Многие считают, что нужно искать образ в мягком материале — то есть в глине, а переводить его в мрамор или дерево должен не сам скульптор, а его помощник — жостер. Такую манеру ввел Роден, да и наша старая Академия художеств тоже выдвинула лозунг: «скульптор должен только лепить». Я не подчинился этому канону, и не жалею. Всю жизнь делал свои работы от начала до конца самостоятельно, благодаря чему хорошо изучил материал — камень, дерево, терракоту, фарфор, майолику. И своим ученикам не устаю твердить: изучайте свой жанр от накала до конца, побольше работайте на натуре. Я изучал животный мир в Египте и в Индии, в Турции и в Греции. Немало времени проводил с мольбертом в зоологических садах Западной Европы. В Парижском зоопарке рисовал обитателей тропиков. В Гамбургском зоопарке мне очень понравилось, что звери содержались не в клетках, а в просторных вольерах, отделенных рвами и скалами.

Все мпе хотелось делать самому, начиная от эскиза, кончая монументальной скульптурой из камня или дерева. Я полюбил резать из корневищ вяза, клена, липы, березы. Форма дерева часто сама подсказывает сюжет, позу животного. Многие считают, что нужно искать образ в мягком материале — то есть в глине, а переводить его в мрамор или дерево должен не сам скульптор, а его помощник — жостер. Такую манеру ввел Роден, да и наша старая Академия художеств тоже выдвинула лозунг: «скульптор должен только лепить». Я не подчинился этому канону, и не жалею. Всю жизнь делал свои работы от начала до конца самостоятельно, благодаря чему хорошо изучил материал — камень, дерево, терракоту, фарфор, майолику. И своим ученикам не устаю твердить: изучайте свой жанр от накала до конца, побольше работайте на натуре. Я изучал животный мир в Египте и в Индии, в Турции и в Греции. Немало времени проводил с мольбертом в зоологических садах Западной Европы. В Парижском зоопарке рисовал обитателей тропиков. В Гамбургском зоопарке мне очень понравилось, что звери содержались не в клетках, а в просторных вольерах, отделенных рвами и скалами.

Но с животными встречаешься не только в природе или в зоопарке, их можно видеть на манежах цирков. В цирке я бывал часто. Помню — это было еще в детстве — приезд в Москву дрессировщика Гагенбека со львами и тиграми. Но, откровенно говоря, старый цирк с его методом дрессировку, меня отпугивал. Мучительно было наблюдать за укротителем, разгуливающим по арене с громадным хлыстом, ударами которого он щедро наделял своих питомцев. Многие номера казались мне унизительными для -животных; не нравилось мне, когда зверей заставляли делать трюки, прямо противоположные их природе, их пластическим возможностям. Цирк того времени, особенно цирк зарубежный, всячески пытался ошарашить зрителя, пренебрегая при этом элементарными эстетическими нормами. Стремление пощекотать нервы порой оканчивалось серьезными увечьями артистов, работавших без «страховки». Мне никогда не доставит наслаждения самый великолепный трюк, самый виртуозный полет под куполом, если я знаю, что артисты выступают без сетки или без лонжи. Недаром в старину говорили: «нужны крепкие нервы, чтобы ходить в цирк». Но особенно возмущало меня варварское обращение с животными.

Вот почему огромное удовольствие доставила мне встреча с Владимиром Леонидовичем Дуровым. Правда, познакомиться с ним мне пришлось, когда колючие усики его поредели, а гордая скульптурная голова покрылась серебряным налетом. Владимир Леонидович много хлопотал тогда над созданием своего знаменитого Уголка. Меня умилил и примирил с цирком его «безболевой» метод дрессуры. Никогда я не видел, чтобы Дуров грубо ударил животное, обидел его. И четвероногие артисты, платили ему старательностью и дружелюбием. Дуровские трюки со зверями были основаны на знании биологической сущности и повадок животных. Вспомните, как естественно, без всякого принуждения полощет белье енот, как деловито расстилает половичок курица, как легко подкидывают мяч морские львы. В небольшом дворянском особняке, отданном Советским правительством для питомцев Дурова, я часто рисовал медвежат, любимого дуровского шимпанзе Мимуса. Самой капризной натурщицей была хищная кошка с коротким хвостом — оцелот. Я сделал очень много иллюстраций к книгам Владимира Леонидовича, посвященным обитателям Уголка, звериной железной дороге и т. п.

Много удовольствия доставили мне дуровские питомцы. Не порываю я связь с Уголком Дурова и до сих пор: состою членом Совета Уголка, часто встречаюсь с ребятишками, любителями животного мира. Я, который в молодости ни за что не хотел быть педагогом, на старости лет занялся преподавательской работой. Веду кружок юных анималистов при зоопарке, занимаюсь со студентами Строгановского художественного училища. Среди моих учеников немало по-настоящему талантливых анималистов. Художник-анималист, как и артист-дрессировщик, воспитывает у людей любовь к природе и всему живому. Я глубоко убежден, что демонстрация на манеже дружбы человека и животных не может не вызвать у зрителя ответную реакцию — доброту и душевную щедрость.

Многих моих студентов волнует искусство цирка. Недавний выпускник училища Валерий Дьяконов сделал для строящегося нового Московского цирка серию скульптур из фарфора. И других моих учеников привлекают цирковые темы, а некоторые даже собираются работать художниками в цирке. Я знаю, что это будет нелегкий труд. Сделать программу красочной и яркой, очищенной от дурного вкуса и штампа, — задача сложная, но увлекательная. Что мне хочется пожелать артистам цирка, всем читателям журнала? Любите природу, учитесь у нее, наблюдайте за выразительностью ощущений и чувств животных. Это обогатит вас новыми впечатлениями, сделает ваш духовный мир красочней и разнообразней.

Журнал Советский цирк. Февраль 1966 г.

оставить комментарий