| 11:01 | 1.02.2016

Канатоходцы Волжанские

Успех Волжанских признай всеми любителями и профессионалами. Их щедро хвалят и ни с кем не сравнивают, их достоинствам придают даже некоторую исключительность: Волжанские — это Волжанские.

Успех Волжанских признай всеми любителями и профессионалами. Их щедро хвалят и ни с кем не сравнивают, их достоинствам придают даже некоторую исключительность: Волжанские — это Волжанские.

Конечно, в высоких отзывах о коллегах есть и доля собственной скромности. Мы иногда склонны сознательно преувеличивать чужие заслуги и преуменьшать свои возможности. Так легче. Спокойнее. "Где уж нам" — этот оттенок самоуничижения — выгодная позиция. Выгодная для тех, кто делает для себя непростительную творческую скидку.

Да, Волжанские достигли совершенства в своем жанре — и в трюках, и в аппаратуре, и в композиции. Но действительно ли они владеют искусством, недоступным для других? Номеров, составленных из виртуозных трюков, много.

Артистизм?

Им в большей или меньшей степени владеют и другие исполнители. Номеров с оригинальной аппаратурой тоже достаточно, особенно велико стремление к аппаратуре, которая делает номер многожанровым, изящным и легким, у молодежи (например, прыгуны Ступины или трио Вернадских). Другое дело, что у Волжанских решение аппаратуры доведено до предельной простоты и универсальности. Их аппаратура уже сама по себе мысль номера. Но главное — и аппаратура, и трюки, и композиция здесь в естественной гармонии, и потому Волжанские могут мыслить трюками. А это и делает Волжанских Волжанскими.

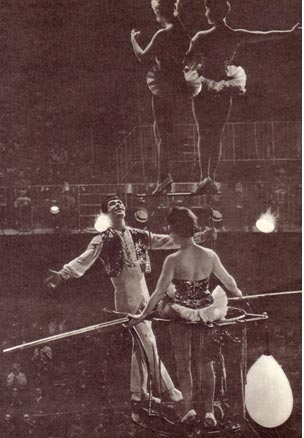

Недавно Волжанские пригласили нас на просмотр нового варианта их номера. Говорили, что в общем-то это не новый номер, что Волжанские добавили всего один трюк. Всего один трюк? Да. это так. если не считать, что в номере появился Александр Асадчев, который исполняет сложнейшие трюки — несет на голове по наклонному канату партнершу, съезжает на роликах: если не считать, что Вячеслав Золкин ведет все более ответственную партию: если не считать того, наконец, что Владислав Волжанский съезжает под большим углом на огромной скорости и держит на голове партнершу в стойке на одной руке. Но допустим, что самое сильное впечатление оставляет финальный трюк.

Может быть, самая большая беда акробатических номеров заключается в том, что в них очень легко можно менять порядок трюков, одни выбрасывать, другие вставлять, и принципиально ничего не меняется. Разница в репертуаре видна обычно профессиональному взгляду, но не зрителю. Потому что в номере нет основы, нет индивидуальности. Легко копировать и оспаривать, что это не копия, так как и оригинал был набором трюков, а авторства на трюки у нас не существует. Но попробуйте повторить известный финальный трюк Волжанских, когда от верхнего мостика возникает еще один канат и артист уходит по нему ввысь. Напряженность восхождения, четкий графический рисунок трюка, и ассоциации, которые вызывает у зрителей это восхождение, так сильны и богаты, что любое копирование будет тотчас же обнаружено.

Итак, говорят, что Волжанские добавили всего один трюк... Вот они совершили свои знаменитые восхождения и спуски. В цирке полутьма, в ней мгновенно исчезает нижний мостик. Нет, не верхний, который двигался, варьируя угол подъема, а нижний — прочная земная опора. А от верхнего, где стоят сейчас канатоходцы. лучами ведут куда-то в неизвестность несколько канатов под разными углами. И две женщины и двое мужчин уходят вдаль — у каждого свой путь. Каждый луч где-то наверху упирается в крохотную площадочку, на которую едва можно встать. Высвечены слегка согнувшиеся фигуры, кусочки каната под их ногами и освещенные площадочки.

В темноте трудно измерить взглядом расстояние до площадочек и их размеры, но нам они кажутся далекими маленькими планетами — так подсказывает воображение, насыщенное сюжетами современной фантастики. Люди идут на планеты. Они встретились в космосе, а теперь расходятся — каждый на свою планету. Впрочем, такая ли уж это фантастика?

Такое решение космической темы подходит семидесятым годам. Сегодня мы представляем покорение космоса как огромный труд, как постоянное преодоление. Волжанские зрительно передали состояние человека, вышедшего в открытый космос. Мы не проводим, разумеется, параллели буквальности между этими образами и событиями. Но художественные образы номера и наш взгляд на завоевание космоса невольно ассоциируются.

Нет эффективного вылета на ракете с цветными лампочками, нет фанфарной музыки и несложных трюков, имитирующих невесомость. Для Волжанских это было бы примитивом. И не бутафорская ракета с фейерверком заставляют зрителей поверить, что действие происходит в космосе, а напряженность исполнения, сдержанность и сосредоточенность партнеров, чрезвычайные обстоятельства, в которых они находятся.

Вспоминается финал прежнего номера Волжанских, созданного в начале 60-х годов, когда один канатоходец поднимался под самый купол, а остальные как будто «с земли» провожали его взглядом, сопереживали подъем. Такой финал, да и весь, кстати, номер символизировали стремление человека ввысь, но утверждали доступность такого подъема пока для немногих. Такое художественное решение было современно лет десять назад. Точно так же, как в наши дни, более современен сегодняшний финал. В «космосе» четверо сразу.

И нет здесь понятия какой-то «высшей точки» по отношению к «земле», то есть сравнительно с нижним мостиком. Цирковой космос как бы обступает их со всех сторон. Расходящиеся канаты создают иллюзию огромного пространства, и канатоходцев с каждым шагом разделяет друг от друга все большее расстояние. Человек не просто поднялся в космос, он осваивает планеты, как будто говорят канатоходцы. Они идут напряженно, преодолевая огромные трудности. Их фигуры выглядят одинокими и затерявшимися в пространстве. Но они идут не оглядываясь... Да, всего один трюк — и изменилось содержание.

Волжанские, повторяю, мыслят трюками — нет прежнего финала, но номер не утратил философского содержания, оно просто стало другим.

У Волжанских все естественно, как будто иначе и не бывает. А между тем Владимир Александрович Волжанский пришел в жанр, когда этот жанр переживал трудные времена. Искусство канатоходцев — одно из древнейших, оно развивалось на свободе, под открытым небом. И на дорогах Европы артисты перебрасывали свои канаты между крышами средневековых домов, над городской площадью или между деревьями. Искушенному зрителю XIX века нужны были сенсации. Тогда один канатоходец протанцевал между башнями Нотр-Дам, другой — пересек Ниагарский водопад, третий — прошел но канату несколько километров. Открытие циркового стационара было в известной мере подножкой для жанра, но одновременно и толчком к развитию. Здание как бы обрубило длину и высоту подвески. Для жанра остался один выход — усиливать трюки. В цирке наметились две линии: работать труппами, исполняя колонны и пирамиды, или демонстрировать сольный номер — «смертельный баланс»:

Волжанский тоже начал с сильных трюков, правда, на наклонном канате. Он принес на такой канат акробатику. То. что раньше для наклонного каната было сутью — восхождение и спуск, — стало у него одной из составных частей. Можно было и дальше усложнять трюки, но Волжанский чувствовал, что где-то это противоречит природе каната, у которого насильно отняли длину и высоту. И он искусственно увеличил длину перехода. В другом номере на канате появилась площадочка («стрела»), она поднималась над канатом и опускалась. Дойдя до середины каната, артист вместе с ней поднимался и опускался, фиксируя трюк. Это выглядело немного громоздко и надуманно. И вскоре появился третий канат, тот самый, который был и прямым и наклонным. Так просто — один из мостиков стал подниматься, И канат вздрогнул, стряхнул с себя многолетнее оцепенение, обрел подвижность. Потом от верхнего мостика протянулся еще один канат под купол — и вот длина и высота увеличились. Один, подвижный, мостик — и Волжанские, может быть, даже незаметно для себя решили проблему: вернули канату длину и высоту, без которых он задыхался под куполом. Наверное, готовя номер в любом жанре, полезно обратиться к его истокам и отсюда искать решение..

Как вы, очевидно, заметили. Волжанские не пользуются сеткой. Сетка — это томительные паузы, через нее плохо видно артистов. Отсутствие предохранительной сетки не сковало Волжанских, а напротив — они будто сбросили оковы. И еще — канаты с намертво укрепленными на высоте мостиками. Раньше они загружали купол, не пускали в программу другие воздушные номера, словно мстили за то, что их заключили под крышу. Канат Волжанских уничтожил антагонизм между воздушными номерами. Таким образом, и задача «мирного сосуществования» была решена.

Мы часто говорим о кабальной зависимости артиста от аппаратуры, когда артист чуть ли не служит ей, что-то устраивает и перестраивает в ней во время номера, когда она упорно «лезет в глаза» зрителю, всячески привлекает к себе внимание. Канат Волжанских умеет «исполнять свою роль» и при этом как-то стушевываться, не мешать. Мы часто говорим, что действие номера должно максимально заполнять пространство цирка, чтобы артист двигался так же свободно и на манеже и под куполом, как трагик на сцене, тем более что цирк — искусство движений. Прекрасный пример — Папазовы. Каждый трюк они начинают и кончают на арене, движения трапеций вверх и вниз — незаметные паузы между трюками. Вращение под куполом и раскачивания с огромной амплитудой над ареной и местами зрителей, и, наверное, нет ни одной точки цирка, куда бы эти гимнасты не проникли, хотя штейнтрапе — жанр почти неподвижный.

Классический канат под куполом ни на шаг не пускал в сторону. И чтобы нарушить монотонные хождения взад-вперед, приходилось выстраивать пирамиды, втаскивать наверх стулья и т. д. И на балансирующем на двух ножках стуле артист играл на скрипке или делал стойку. Сложно? Опасно? Да. Но стоит ли? Какую мысль помимо демонстрации ловкости он предлагал? У Волжанских иначе. Канат уже «пустил» их вверх и вниз, им не пришлось втаскивать разную «мебель». Внимание зрителей не фиксируется на приготовлениях и приспособлениях и даже на самой технике трюка. В их трюках царит мир людей, а не мир вещей. Люди, их взаимоотношения и чувства. Вот почему так эмоционально воспринимаем мы Волжанских.

Итак. сначала Волжанский сделал ставку на сложные трюки, потом расширил площадку для действия и буквально ввел площадочку-«стрелу». Несколько лет спустя он иллюзорно увеличил длину каната путем изменения угла между мостиками. Следующий шаг — еще один канат под углом к первому. И — впечатление огромной высоты. А путь кажется гораздо длиннее, чем если бы эти два каната соединить в один. И вот сегодня — четыре каната пучком — это выход в пространство, канаты под углом открыли артистам все пространство цирка. Канатоходцы идут в полутьме, как будто вообще без канатов. Возможно, финал будет менее эффектно выглядеть не под куполом нового Московского цирка, который как раз рассчитан на номера масштабные, просторные. Но ведь за такими номерами и за подобными цирками — будущее.

Это не очерк о творческом пути Волжанских, и мы намеренно не вспоминаем об их трюках, не передаем эмоциональное впечатление, не рецензируем номер. Мы кратко проследили эволюцию самого каната, чтобы увидеть, что именно сделал для жанра Волжанский. Теперь ясно, что все его номера — развитие одной и той же мысли: стремление освободить канат от гнета купола, а канатоходца — от неизбежно прямого короткого отрезка трассы.

Мы призываем создавать новое, мы хвалим тех, кто осваивает новые жанры, репетирует вторые номера. Волжанские не изменили жанру, они пошли путем непрерывного совершенствования. Волжанский доказал, что нет каких-то отдельных самостоятельных проблем, что в искусстве цирка все взаимосвязано. Он нашел точное инженерное решение, и это в свою очередь немедленно изменило содержание трюков, их соотношение и степень сложности, стиль номера. Ошибка, вычурность инженерной мысли — и неизбежны перегруженность в трюках, некоторое позерство в исполнении (канат со «стрелой»). Проще, яснее аппарат — естественное поведение артистов, нх движения, выражения лиц. Гибкая, универсальная аппаратура, она не только принесла успех этому номеру, но показала пример использования пространства, обновила жанр, открыла простор для новых мыслей. А можно было начинать поиск не с аппаратуры, а с характеров и образов. Но взаимосвязь всех частей номера была бы той же.

Мы начали с того, что Волжанские талантливы. Так говорили о семье, когда они работали вчетвером — Владимир, его жена Марина и нх дети Марина и Владислав. Потом в номер вошла Евгения Пухова, жена Владислава, которую и до этого считали талантливой акробаткой. Позже на мостике появился Вячеслав Золкин, племянник Волжанских. Возможно. это фамильные способности к акробатике? Допустим. А как же А. Асадчев, муж Марины, человек совершенно «земной», который, кажется, никогда и не мечтал об акробатической карьере.

Он окончил отделение музыкальной эксцентрики, был партнером Олега Попова. И вот теперь он поднимается по наклонному канату, неся на голове партнершу — трюк, раньше исполнявшийся Владиславом, балансером выдающимся. Что это — необыкновенные педагогические способности Владимира Волжанского? (Кстати, в нашем цирке много отличных педагогов.) Скорее. другое — огромное желание Асадчева освоить сложный жанр, огромный труд и отношение к труду как к творчеству. Значит, Волжанские не делают ничего совершенно недоступного для других, хотя Волжанские — это Волжанские. Но каждый может быть Волжанским в своем жанре.

Мы могли еще раз воскликнуть — делайте новое, творите, дерзайте! Но мы предпочли рассказать, как совершенствование одной мысли, одной части номера постепенно совершенствовало его целиком. Право же, это тоже полезно...

На пороге праздник нашего государства, праздник его жизни и творчества — 50-летие образования СССР. Наш многонациональный цирк, оглянувшись, видит, какой замечательный путь пройден. И каждый прекрасный номер, каждая прекрасная мысль на арене — еще один радостный зовущий маяк на этом пути. От нас зависит, сколько таких огней зажгутся впереди.

НАТАЛИЯ РУМЯНЦЕВА

оставить комментарий