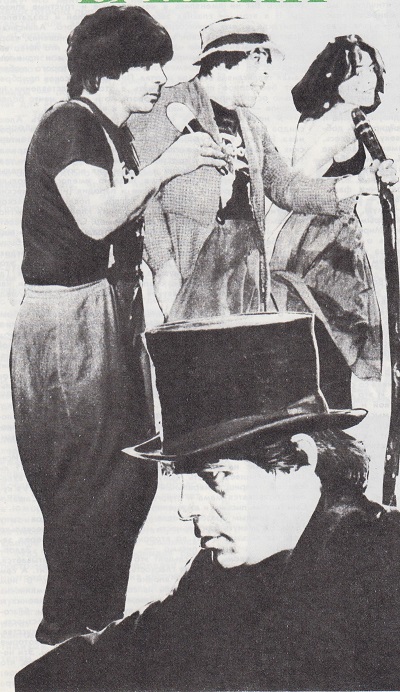

Клоун-мим-театр Олега Киселева

Мне часто приходится слышать пренебрежительные отзывы в адрес оригинальных жанров эстрады. Дескать, не в расцвете они теперь. Выступления акробатических дуэтов, жонглеров, иллюзионистов порой украшают концертные программы, но без них вполне можно было бы и обойтись.

Мне часто приходится слышать пренебрежительные отзывы в адрес оригинальных жанров эстрады. Дескать, не в расцвете они теперь. Выступления акробатических дуэтов, жонглеров, иллюзионистов порой украшают концертные программы, но без них вполне можно было бы и обойтись.

Не ради них приходят зрители на концерты. Оригинальные жанры в паре с эстрадной хореографией скромно прислуживают в единовластном царстве песни — «королевы эстрады» — значительно уступая в популярности и разговорным номерам, хотя мы частенько поругиваем сатириков и юмористов за малочисленность новых, интересных, острых произведений.

Можно было бы защищать «зрительные» миниатюры, аргументируя тем, что не обязательно каждому жанру непременно вызывать повышенный ажиотаж, собирая целые стадионы поклонников. Чаще всего обсуждения проблем жанрового перекоса в малых формах как раз и устремляются в русло заклинания традициями. В самом деле, певцы, музыканты, острословы издавна были главными героями эстрадных представлений. А что оригинальные жанры? Они сохраняют не менее почетные традиции цирка, и если кому-то искусство сильных, смелых и ловких мало любопытно, это, как говорится, беда зрителя, а не вина артистов.

Можно было бы продолжать такие рассуждения, если бы их не опровергала сама практика искусства. Чем, как не оригинальным жанром, является брейк-данс, популярность которого одно время не уступала модным музыкальным увлечениям. А разве не относятся, по существу, к цеху оригинального жанра клоун-мим-театры, которые публика любит не меньше, чем звезд разговорной или песенной эстрады? Так что миф о незыблемых стереотипах в оригинальных жанрах сочинен, думается, руководителями концертных организаций, которым лень возиться с новыми веяниями в искусстве. С жанром все в порядке, только вот новые проявления его обретаются чаще в самодеятельности, с трудом пробиваясь к профессиональному статусу. А тем временем тот же Москонцерт упорно не замечает возрастающего интереса зрителей к самобытной эксцентрике и предлагает стандартный набор «классических» акробатов, жонглеров, иллюзионистов.

Но что делать, скажут мне, если под рукой нет таких ярких эксцентриков, каким в Ленинграде стал Вячеслав Полунин? Сторонникам подобной точки зрения предложу познакомиться, например, со студией пластической импровизации во главе с Олегом Киселевым. Этот, с уверенностью утверждаю, интереснейший клоун-мим-театр родился не вчера. Более 15 лет назад Киселев начал сценические эксперименты, приехав в Москву выпускником актерского факультета Новосибирского театрального училища. С той поры он мыкался по клубам, собирал вокруг себя энтузиастов, с завидным упорством поддерживал жизнь зарождающегося ансамбля, по пути терял отчаявшихся единомышленников и увлекал своими замыслами новых учеников. Студию знали, она была популярна в среде самодеятельных артистов, коллектив выступал в культурной программе XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, однако поддержки со стороны профессиональных организаций не получал. Трудно было даже узнать, где можно увидеть спектакль или репетицию Киселева: то студийцы базировались в ДК «Москворечье», то — в АЗЛК. Помогли «Игры в Лефортово-86» — столичный смотр любительских художественных коллективов, — где ансамбль Киселева был признан лучшим. Тогда его решился временно принять под свою эгиду Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, на сцене которого клоуны-мимы с успехом выступали в течение сезона. Этот сезон впервые оповестил широкие массы зрителей, что и в Москве существует самобытный клоун-мим-театр.

Наверное, к идеям Киселева стоило прислушаться и раньше, хотя звучали они подчас слишком смело, декларируя кардинальное обновление искусства и безжалостную борьбу с художественными штампами. Ну кто из юных артистов, думалось тогда, не воображает себя реформатором театра! Впрочем, творческие позиции Киселева сложились не только из суммы знаний о работах Станиславского и Мейерхольда, Таирова и Крэга, каждый из которых, преображая сценическое искусство, так или иначе обращался к истокам художественных процессов, высвобождал скрытые возможности актерского мастерства, призывая к пластическому раскрепощению исполнителей. Мысль заняться импровизацией, приблизить артистический поиск к детской игре подсказали Киселеву вполне конкретные обстоятельства. Ему было поручено вести кружок детской художественной самодеятельности. А как привлечь малышей к театру? Начать играть вместе с ними, сочиняя сказку-реальность, где каждое движение, каждое слово возникают из недр души и увлекают артиста и зрителей неким фантазийным поворотом.

Вскоре, начав заниматься со взрослыми актерами, Киселев на практике убедился, насколько стереотипы мышления и поведения с возрастом въедаются в человека. Чтобы суметь импровизировать так, как, по свидетельствам истории, умели русские скоморохи и мастера итальянской народной комедии дель арте, студийцам пришлось для начала научиться абсолютно раскрепощенно пользоваться дыханием и двигаться. Творчество мыслилось свободным, словно вдох и выдох здорового человека, чья жизнь не исковеркана нервными стрессами, не придушена застенчивостью, не ограничена ложным самомнением.

— Вот вы вдохнули, вы — воздушный шар и летите 8 пространстве, легко отталкиваясь от пола, от стен. Встреча с любым предметом, человеком — событие, меняющее вашу жизнь, траекторию и характер полета. Да нет, действуют не только голова или рука. Малейшее шевеление пальцев непременно влечет за собой движение всей фигуры, только по-честному: на кувырок, так на кувырок...

Подобные этюды не редки на сегодняшних занятиях в студии Киселева. Они не отрабатывают специально «волновых» движений, как в большинстве отечественных школ пантомимы, где такая гимнастика зачастую прививает привычку самоцельно подчеркивать пластическую «волну» и, добиваясь некой «пантомимической стилизации», на деле побуждает неестественно утрировать всякий жест, подкрепляя его этакими полубалетными па. В студии Киселева движение определяется выразительно сформулированным образным замыслом, и репетиции проходят в единстве фантазии и тренировки.

Сегодняшняя работа коллектива Киселева доказывает, что подобная тренировка помогает добиться виртуозного пластического мастерства. Студийцы способны танцевать так, будто их фигуры вовсе лишены костей, совершать любые пируэты, парить над сценой, словно в невесомости. При этом пластическая свобода раскрепощает и фантазию. В спектакле, где артисты могут двигаться буквально как угодно, может происходить все, что угодно. К примеру, если ступни ног не менее выразительны, чем руки талантливого артиста, ноги могут разыгрывать целые сценки — «переговариваться», аплодировать, рисовать картину, лихо расписываясь в углу полотна, проявлять заинтересованность или лукавство, пугаться, обижаться, кокетничать...

Спектакль Киселева «Каникулы Пизанской башни» в первую очередь подкупает именно этой энергией радостной раскрепощенности, характеризующей и пластику, и мироощущение артистов. По моим наблюдениям, не только клоуны, но и современные дети будто рождаются уже взрослыми, неся в себе груз тревог и забот нашего непростого и беспокойного века. «Каникулы» возвращают нас к первозданному, сродни, пожалуй, только фольклорному ощущению жизни.

В этом мире под гром грозовых раскатов (а может быть, это стук колес проходящего поезда?) рушатся оковы, превратившие некогда прекрасную девушку в каменную Пизанскую башню, и она отправляется бродить по свету, оставляя свои бывшие стены, словно пальто (да ведь это и было всего-навсего пальто!).

Уводя в сказку, «Каникулы» не отворачиваются от современных житейских, социальных, политических проблем. Мудростью фольклорного представления окрашена та легкость, с которой персонажам спектакля исключительно силами своей беспредельной доброжелательности, в наш век нередко именуемой наивностью, удается преодолевать любые сложности, Здесь змей-искуситель запросто превращается в резиновый шланг, обливающий потоками воды незадачливых влюбленных, готовых превратить нежные чувства в отпугивающую своей дикостью страсть. Здесь так же легко залить вселенский пожар, а неприятность — отогнать, крикнув, ударив в барабан и переведя затеявшийся было конфликт в общую развеселую пляску.

Главные герои «Каникул» — Клоун (Олег Киселев) и Пизанская башня (Раса Торнау) — по-детски непредвзято смотрят на мир, выявляя его нелепости и восстанавливая истину. На их пути приметы разных времен и культур (а значит, и трюки, средствами которых артисты воплощают свой замысел) смешиваются в причудливый «коктейль», бурлящий темпераментом сегодняшнего дня. Здесь танцуют все танцы — от канкана и танго до рок-н-ролла. Здесь чисто мимические сценки соседствуют с клоунскими антре, использующими трюковую бутафорию. Но чем бы ни удивлял нас Киселев — эффектно придуманным реквизитом или своими музыкальными импровизациями на пианино, бубенцах, ударных инструментах, когда звучащими становятся даже отродясь безголосые предметы (к примеру, в мелодию вписывается шуршание бумажного листка) — любой прием особенно выигрывает в акте интерпретации исполнителя.

Это хорошо, когда пантомиму труди пересказать. Прекрасно, когда вспоминаются не только трюки и идеи, но и неуловимые нюансы чувств, переданные актером во взгляде, в паузе. В этом и состоит актерское мастерство, оживляющее и бесконечно расширяющее содержание сюжетных построений.

Стойкая жизнерадостность «Каникул» зовет оптимистично заглянуть за пределы рассказанной актерами сказки, финал у которой грустный. Ведь ее герои, так ловко справлявшиеся с житейскими парадоксами, не могут продлить свои минутные прозрения истины, соткать из них сколько-нибудь длительное счастье. Клоуну и Пизанской башне, этим новоявленным Пьеро и Коломбине, не суждено обвенчаться. Их постоянно разлучает море житейских перипетий, на которые каждый из них откликается с любопытством и доверчивостью, с присущей щедростью оставляя все недоигранные сюжеты на потом. А когда поток абсурдных ситуаций превращается в обычный ливень над городом, от которого девушка прячется, надевая пальто, она снова становится каменной башней, каникулы ее кончаются.

Постановки студии складываются из репетиционных импровизаций и потом не мертвеют в однажды установленных формальных рамках, но продолжают жить, питаясь импровизацией каждого спектакля, существенно меняющей целые эпизоды представления.

Импровизацию пластическую Киселев дополняет импровизацией певческой и со временем мечтает показать зрителям результаты экспериментов в области импровизационно сочиняемого студийцами словесного спектакля. Тогда все средства выразительности сцены объединяются в палитре красок актера, однако, не порабощая его, но выдвигая полновластным хозяином творческого процесса. К подобному лидерству артиста на сцене стремились все мастера театра.

Сегодня небольшой (всего 8 человек) коллектив студии Киселева получил право стать хозрасчетным театром со своим помещением в Перовском районе Москвы, где артисты намерены организовать центр досуга с разнообразными спектаклями и дивертисментными программами, с выставками и музеем в фойе, с множеством занятных мероприятий. К перспективам хозрасчета деятели искусства относятся по-разному. Одни вспоминают, что даже величайшие театры, как, например, «Содружество мимов» Марселя Марсо, не имея государственной дотации, распались, не в силах окупать сборами многосложный экономический организм стационарного коллектива. Другие глядят более оптимистично, надеясь, что так или иначе талантливые артисты пробьют себе дорогу. Хотелось бы только, чтобы оптимизм этот не был пассивен, чтобы тернии организационных сложностей не застили творческий путь таланту. Право же, клоун-мим-театру Олега Киселева стоит не только пожелать удачи, но и помочь. Без него картина современных зрелищных искусств смотрелась бы куда беднее и однообразнее.

Нина ТИХОНОВА кандидат искусствоведения

оставить комментарий