Конный цирк есть

Поиск нового в цирке — в каких творческих лабиринтах и пределах лежит он? Всегда ли суть новаторства сводится к созданию номеров и трюков, которых прежде не видели зрители?

Поиск нового в цирке — в каких творческих лабиринтах и пределах лежит он? Всегда ли суть новаторства сводится к созданию номеров и трюков, которых прежде не видели зрители?

Постановщик программы конного цирка, Народный артист РСФСР. М. Туганов

Или, может быть, оригинальное режиссерское прочтение уже существующего и найденного, умение по-новому организовать и преподнести знакомые жанры — это тоже путь (и притом далеко не бесплодный) для рождения интересных и ярких произведений циркового искусства? Обо всем этом хочется поразмыслить, когда уходишь с представления Конного цирка (режиссер-постановщик Михаил Туганов). Уходишь глубоко захваченный новизной и темпераментностью зрелища, взволнованный той ни с чем не сравнимой радостью, которую всегда приносит встреча с подлинным искусством.

Но прежде — о сомнениях, беспокоивших перед премьерой. Конный цирк — а не слишком ли это однообразно? Не допускаем ли мы досадного просчета, преднамеренно «замыкая» все представление на крупе лошади? Нет, тысячу раз нет! Более того: если раньше мы твердо знали, что без лошади нет цирка, то теперь, после режиссерского эксперимента М. Туганова, можно с полной уверенностью сказать: «с одной лошадью» тоже может быть цирк. И притом настоящий, ни на йоту не утративший своей привлекательности, романтики, щедрого многообразия жанров...

Конный цирк М. Туганова

Конный цирк М. Туганова

Вера в творческую состоятельность создателей Конного цирка приходит уже тогда, когда мы знакомимся с парадом-прологом представления. Что греха таить: на наших манежах и по сей день еще немало тщательно отрепетированных, но ровно ничего не выражающих запевов цирковых спектаклей. Помпезные, но безликие, они напоминают порой торжественный выход униформы: в них есть парад, но нет пролога, нет концентрированного и емкого сгустка того главного, что ожидает нас в программе. По-разному может строиться представление, мастера разных жанров могут быть заняты в нем, но первое знакомство артистов со зрителями происходит чаще всего как-то уж очень однообразно, с традиционным построением исполнителей по внутреннему кольцу манежа и хоровым «приветом» в финале. (К слову сказать, и тексты приветствий радуют далеко не всегда: хорошие стихи Николая Доризо, которые исполнялись в прологе московской программы «Дружеские встречи» — пока еще довольно-таки редкое исключение). В новом представлении нет парада в привычном понимании этого слова. Но зато есть пролог, есть полнозвучная звонкая увертюра, которая сразу же вводит зрителей а романтическую атмосферу Конного (именно конного, а никакого другого!) Цирка. Уже с тех самых минут, когда оркестр взрывается огневыми кавалерийскими ритмами, когда по ярко освещенному манежу проносится с бубенцами и гармошкой тройка, скачут в сумасшедших аллюрах всадники, — уже с тех самых минут вы чувствуете, как властно захватывает и переполняет вас ощущение окрыленной праздничности, стремительного, все возрастающего темпа.

И вот что еще примечательно. Пролог в данном случае — не просто впечатляющее зрелище, не бездумный набор эффектных трюков и сценок, пусть даже непосредственно «работающих» на основную тему циркового спектакля. Режиссерски увертюра задумана и поставлена как яркое и красочное народное игрище, как традиционно русский праздник. Думается, именно поэтому так органически «вписались» в пролог и тройка с бубенцами, и шутливая борьба поводыря с медведем, и выступление ложечников, и девичьи хороводы (пролог и все представление в целом с отменным мастерством и вкусом оформлены художником А. Фальковским). И как кульминация празднества, его эмоциональное завершение — подъем гимнастов Запашных прямо из седла под купол цирка... И вот тут снова о сомнениях, которые закрадывались перед премьерой. В самом деле, достаточно ли такого, на первый взгляд, незначительного повода, как выезд на лошади, чтобы включить воздушных гимнастов в столь необычную программу? Ведь так, чего доброго, завтра выедут на лошадях, к примеру, блистательные канатоходцы Магомедовы, затем поднимутся на проволоку, и все это вместе будет преподнесено как составная часть Конного цирка. Нет ли здесь нарочитости, не разрушается ли целостная ткань оригинально задуманного спектакля?

Конный цирк М. Туганова

Конный цирк М. Туганова

Не знаю, как было бы с канатоходцами и другими артистами «неконных» жанров, окажись они в этой программе, но воздушные гимнасты А. и М. Запашные пришлись здесь удивительно «ко двору». Более того, их темпераментная «воздушная карусель» принадлежит к тем номерам, которые украшают представление, активно поддерживают и усиливают его романтическое звучание. И дело не только в том, что номер Запашных великолепен сам по себе, что такой «куражливой» и бесстрашной «вертушки» давно уже не приходилось видеть под куполом цирка. Не менее важно другое: подъем исполнителей на трапецию подготовлен всем ходом пролога, режиссеру удалось нащупать и зримо протянуть ту драгоценную ниточку (я имею в виду выезд артистов на лошади в общем потоке праздничной кавалькады), которая вполне оправдывает появление воздушных гимнастов в спектакле Конного цирка. Та же крепкая ниточка держит в представлении и другой «неконный» номер — выступление дрессировщика медведя В. Калинина. В программе Тульского цирка, где дебютировал вновь созданный коллектив, лохматый воспитанник Калинина именовался почему-то «таксистом», хотя на самом деле роль водителя такси играет дрессировщик, а медведь — лишь пассажир машины. Но не в этом суть, тем паче, что упомянутый медведь обладает куда более редкостными достоинствами, чем умение водить автомобиль или мотоцикл. Это, если можно так выразиться, «игровой медведь», «медведь-солист», он умеет делать решительно все, что требуется по ходу юмористической сценки, рассказывающей о незадачливом водителе и нетерпеливом пассажире. Самой высокой похвалы достойно искусство дрессировщика, который сумел преподать одному медведю такое множество разнообразных и сложных трюков.

Но где же «связка» с Конным цирком? Она в финале номера. Разуверившись в том, что машина когда-либо тронется с места, медведь вызывает по телефону (!) лошадь (ее приводит другой медведь) и под аплодисменты зрительного зала уезжает с манежа в седле. Ну чем не Конный цирк! Думается, что такие «связки» нужно настойчиво искать и впредь, если мы всерьез намереваемся утвердить и поставить на ноги Конный цирк. Не хочу давать поспешных рецептов, но, наверное, могут быть и эффектные прыжки через шестерку и больше лошадей (вспомним Виталия Лазаренко), и конно-спортивные игры, поставленные и решенные «в цирковом духе», и парное жонглирование... Да мало ли какие номера и трюки можно придумать, памятуя, что сам по себе манеж с его традиционными опилками и круглым замкнутым барьером предназначен прежде всего для лошади — стародавней и несвергаемой примадонны цирка. До сих пор мы говорили о «неконных» номерах — пусть очень хороших, удачно вкрапленных в программу, но все-таки «неконных». Не они, разумеется, определяют характер и своеобразие нового представления. Подлинная романтика Конного цирка приходит на манеж тогда, когда скачут в вихревом темпе сверхискусные джигиты Северной Осетии «Иристон» (руководители Д. Туганова и В. Денисов), когда исполняется «Русская березка» и «классическая свобода» Л. Котовой и Ю. Ермолаева, когда упругий луч прожектора «вырубает» из кромешной тьмы белоснежную, прекрасную, точно клодтовское изваяние, лошадь Королевых. Обо всех этих номерах не раз рассказывалось на страницах журнала, вряд ли есть резон снова возвращаться к их разбору и оценкам. Разве что одно замечание: собранные вместе, в едином спектакле, эти номера нисколько не проигрывают и не блекнут, не кажутся менее интересными, чем в дивертисментной программе. Напротив, именно в таком представлении они словно посвежели, заиграли новыми красками.

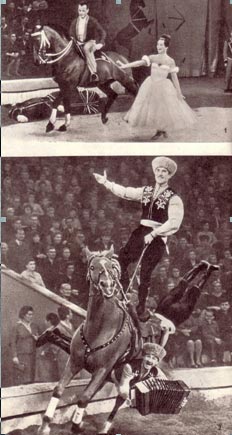

А ведь кроме них в представлении есть и другие, не менее яркие выступления, часть из которых мы впервые видим на манеже. Акробаты-вольтижеры Запашные (снова Запашные, они прямо-таки «именинники» в этой программе!) подняли свое сугубо «партерное» искусство на крупы лошадей, и родился, по существу, совершенно новый номер, а точнее — новый жанр, способный сделать честь любой цирковой программе. Высокотехнично и красиво «па-де-де» в отточенном до мельчайших деталей исполнении Т. Рокотовой и Г. Лапиадо. С непринужденной легкостью, которая так приятна всегда на манеже, демонстрируют свое высокое мастерство жокеи Соболевские. Искрист и обворожителен танец на лошади Гитаны Леонтенко... Все ли одинаково удалось в новой программе? И над чем прежде всего, как нам кажется, следует подумать создателям Конного цирка, которые, надо полагать, и впредь будут улучшать и совершенствовать спектакль, его композицию, подбор номеров? Наверное, нужно более взыскательно отбирать исполнителей: некоторые номера (как, например, выступление жонглера, групповой гротеск, большинство клоунских сценок) могли бы быть значительно лучше.

Но не в этом главное. Даже безупречные и в общем-то ровные по своим профессиональным достоинствам номера требуют очень продуманного и тщательно выверенного размещения в программе. Следовать правилу, согласно которому «от перестановки слагаемых сумма не меняется», можно, как известно, только в математике: в цирке — это губительно. Особенно в Конном цирке, где все номера так или иначе, в той или другой степени связаны с единым жанром. Скомплектовать и выстроить программу так, чтобы последующее выступление по возможности не напоминало и не повторяло предыдущее — это еще полдела. Не менее важно позаботиться о том, чтобы эмоциональный настрой всего спектакля в целом шел по восходящей линии, чтобы два соседних и приблизительно одинаковых «по силе» номера «не убивали» один другой, чтобы не было в представлении досадных пустот и спадов. Такой композиционной завершенности, такого «крещендо» еще не было в первом представлении. Думается, подобный упрек безоговорочно примут и сами создатели спектакля, которые даже после премьеры не перестают экспериментировать, искать, перетасовывать «слагаемые». Кстати, это не столько упрек, сколько пожелание на будущее. Конному цирку, судя по всему, суждена долгая жизнь, и хочется, чтобы он скорее преодолел то немногое, что ему преодолеть осталось.

А осталось действительно не так уж много, ибо основное сделано: Конный цирк создан, причем в рекордно короткие сроки. В самом факте этом — не только радостный итог напряженного творческого труда, проделанного коллективом артистов во главе с М. Тугановым, но и новое подтверждение тех неограниченных возможностей и неисчерпаемых «внутренних ресурсов», которыми располагает советское цирковое искусство.

НИК. КРИВЕНКО

Журнал Советский цирк. Декабрь 1965 г.

оставить комментарий