Короли смеха

Думаю, что первое соприкосновение у многих детей с искусством начиналось в цирке.

По крайней мере в мое время это было именно так. В начале века еще не существовало ни кино, ни телевидения, ни радиопередач. Цирк был самым дешевым и самым популярным из зрелищ даже в уездных городах. А в губернских тем более. Само появление цирка — был ли это дощатый балаган или шапито — уже волновало детей. Здесь на площади или просто на пустыре возникало нечто таинственное, волшебное. Даже во многих губернских городах не было зимнего постоянного цирка. Недаром в Париже постоянный цирк назывался зимним — «Cirque d,hiver». Второе, что манило, — это имена цирковых артистов. Династии Чинизелли, Труцци, Танти говорили об Италии, о чужих, далеких странах, это было тоже завлекательно, недаром же наши отечественные, русские актеры придумывали себе иностранные псевдонимы. И только знаменитые и признанные мастера с гордостью косили свои русские фамилии. Не было такого уголка в старой России, где не гремело бы имя известных дрессировщиков и клоунов Дуровых, братьев Анатолия и Владимира. И потому, когда лет шестьдесят с лишним назад, на грани двух столетий, в губернском городе Житомире, где я недолго жил в детстве, появились цирковые афиши Владимира Дурова, родители тотчас отправили меня в цирк на утренник.

Дело в том, что мой отец подвизался как актер здешнего городского театра, а драматические актеры всегда по-родственному относились к артистам цирка. Прежде чем рассказать о первой встрече десятилетнего мальчика со знаменитым дрессировщиком Дуровым, следует еще сказать о характерном для дореволюционного цирка «классовом» разделении его зрителей. В 1906 году, уже пятнадцатилетним юношей, я оказался в цирке Чинизелли в Петербурге. Это было в одну из суббот, когда показывались новые заграничные номера. Я не мог не заметить, что в ложах сидели гвардейские офицеры, именно гвардейские, потому что в самой осанке, манерах, поведении, а не только в мундирах, было отличие офицеров гвардии от армейских. Присутствие офицеров некоторых полков гвардейской кавалерии на «субботах» было своего рода традицией. Интересовали их главным образом наездницы и акробатки. А на галерее сидело «простонародье», то есть труженики. Их пускали сюда с другого входа, находящегося в стороне от фасада цирка. Именно народ и скромная публика, казалось, должны были решать успех номера, а не господа, слегка аплодировавшие, не снимая перчаток. Но это было не так. Однако дирекции все же приходилось мириться с тем, что народ имел своих постоянных любимцев, и первыми из них были Дуровы. А Дуровы не очень рвались в столицу, их зрителями была вся Россия. В том представлении, которое я видел в Житомире (вероятно, это было в 1900 году, когда весь мир все еще был взволнован делом Дрейфуса, французского офицера, необоснованно обвиненного в измене), Владимир Дуров показывал пантомиму «Дело Дрейфуса».

Нужна была смелость, а главное передовой, демократический образ мыслей, чтобы поставить в цирке пантомиму на такую острую, политического значения тему. И это еще раз показывает нам, кем был Владимир Дуров, артист, всегда мысливший политически, всегда прогрессивно, всегда в конфликте с царской властью. Конечно, я почти не помню, как представлено было на цирковом манеже «Дело Дрейфуса». Но у меня осталось впечатление сочувствия народа этому оклеветанному офицеру, особенно в тот момент, когда срывали позументы, галуны с его мундира и ломали над его головой шпагу. Финал, насколько я помню, происходил в железной клетке, изображавшей «Чертов остров», куда был сослан Дрейфус.

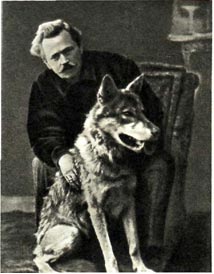

В. Л. Дуров с дрессированным волком

В. Л. Дуров на репетиции

Сорок лет спустя в доме отдыха Щелково мне посчастливилось встретить Анну Игнатьевну, вдову Владимира Дурова, и мы вспоминали пантомиму «Дело Дрейфуса»; оказалось, что Анна Игнатьевна играла в ней роль жены осужденного офицера. Надо сказать, что к братьям Дуровым было у зрителей совсем другое отношение, чем к цирковым клоунам вообще. В криках, доносившихся с галереи: «Рыжего!», «Рыжий на помощь!» — была все-таки издевка, насмешка, а Дуровых встречали не с насмешкой, а с восторгом. Было в них что-то глубоко народное, связанное с теми временами, когда шуты говорили правду под видом шуток. Владимир Дуров справедливо называл себя «шутом его величества народа». Он имел на это право, он заслужил это право остротами, в которых высмеивал власть имущих, и репрессиями градоначальников, высылавших его из городов. До сих пор помнят в народе остроты Дурова, инсценированные злые шутки, в которых участвовали его дрессированные животные. Отзывчивость артиста, общительность, обаяние привлекали к нему самых различных людей, не одних только писателей, художников и актеров. Приезд Дурова на гастроли был значительным явлением в городе, о том, что он приехал, говорили на фабриках, на рынках и в трамваях. Вместе с тем это заставляло настораживаться представителей власти — градоначальников, полицмейстеров. Дуров вносил некоторое беспокойство в обывательскую, казалось бы, сонную, дремотную жизнь провинции. Все было у него необыкновенно: его усы, его монолог, голос, дикция; великолепный костюм, его животные-друзья.

Владимир Дуров своей импозантностью привлекал всеобщее внимание не только на манеже. Помню, как в кафе «Бом» (хозяином которого был музыкальный клоун Станевский) в 1918 году его тепло приветствовали посетители, когда он появился среди столиков. Дуров был действительно «королем шутов» (а не шутом королей). Мы мало понимали в его теории дрессировки животных. Некоторые его идеи ошеломляли. Например, в годы первой мировой войны он говорил о том, что морские львы могут быть приспособлены для взрыва минами неприятельских кораблей. Это, конечно, осуществить было трудно. К тому же царские адмиралы проявили консерватизм, положив под сукно проект дрессировщика о таком необычном использовании морских львов. Но вот что заставило меня вспомнить Дурова. В годы Отечественной войны мы видели чудесных собак, которые были верными помощниками саперов. Животные по запаху взрывчатого вещества распознавали мины, поставленные врагом, делали перед ними стойку, и саперы обезвреживали мины. Мы подумали о том, как был бы доволен Дуров, если бы ему стало известно, какую службу сослужили на войне его умные четвероногие друзья.

Меньше я знал Анатолия Дурова, хотя все-таки знал. В Воронеже его особняк представлял собой музей. Артисты драматического театра были желанными гостями в его доме. Помнится еще, что у Анатолия Дурова были два помощника, два великана — индусы из Пенджаба. Их мужественная внешность, одежда, оранжевые чалмы выглядели очень живописно на манеже, да и в жизни. Постоянный конфликт между братьями в общем не мешал их популярности. Оба писали на афишах «настоящий», и оба были настоящими артистами, оба были талантливы, и зрителям это постоянное соперничество казалось только забавным. Это были добрые человечные талантливые цирковые мастера, достойные предки советского цирка.

Когда мне случается быть на Новодевичьем кладбище, среди памятников многим моим знаменитым современникам я нахожу памятник Владимиру Дурову. Он изображен там в своем традиционном костюме шута. Этот превосходно сделанный памятник достоин того, кто был любимцем народа, именно таким артист остался в памяти поколений.

Журнал Советский цирк. Апрель 1964 г.

оставить комментарий