| 19:46 | 25.08.2015

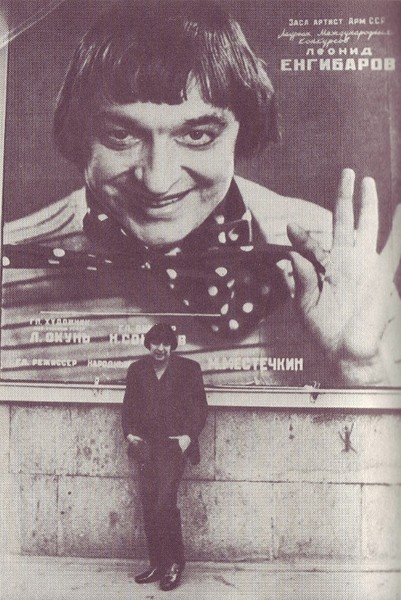

Леонид Енгибаров - большой артист

Леонид Енгибаров завоевал успех почти сразу после окончания циркового училища, когда он в составе армянского циркового коллектива в первый раз приехал в Москву.

Леонид Енгибаров завоевал успех почти сразу после окончания циркового училища, когда он в составе армянского циркового коллектива в первый раз приехал в Москву.

В 1970 году он снова гастролировал на московской арене. С успехом прошли его творческие вечера в Центральном Доме журналистов, Центральном Доме работников искусств, в Центральном Доме литераторов. Теперь нам открылся еще один его талант: журналы с удовольствием печатают его маленькие новеллы, своеобразные стихотворения в прозе.

Енгибаров — интересный артист, не боюсь сказать, один из сильнейших, и не только в цирке. Думаю, что он понравился бы выдающемуся советскому режиссеру А. Я. Таирову. Кажется, что именно о таком актере он мечтал. Помните, Таиров писал в своих знаменитых «Записках режиссера»: «Современный театр заеден дилетантизмом. Он, как моль, продырявил его переходящий из поколения к поколению плащ, и если мы не совершим сейчас сверхчеловеческих усилий, то вся его расползающаяся ткань станет скоро пригодной разве лишь для погребального покрова». Таиров требовал, чтобы актер научился великолепно владеть своим телом. Но этого мало, настоящий актер «должен в совершенстве владеть не только своим инструментом и материалом, но и своей творческой волей и умением легко вызывать в себе в любой момент нужную гамму эмоций».

Енгибарову это относится полностью: он профессионал самой высокой марки, каждый его трюк не самоцелей, он всегда наполняется содержанием, и, если угодно, каждый его трюк психологичен. Только нельзя к этому артисту подходить с бытовой меркой, это противоречит его творческой индивидуальности. Он — мим. Им играется маска циркового артиста — потомка средневекового гистриона, помноженная на маску Пьеро. И этот современный гистрион, или как угодно его назовите, волоча ноги, появляется на манеже в брюках на одной тесьме помочей, полосатой рубашке и больших ботинках. Костюм соединяет традицию и моду нашего времени. Пока об артисте ничего нельзя сказать, кроме того, что он молод и худощав. Сейчас этот гистрион начнет действовать, в каждом случае исходя из предлагаемых обстоятельств. Пока он — только материал, из которого будут создаваться определенные образы. Я не буду в последовательности касаться всего того, что исполняет Енгибаров.

Замечу только, каждая его шутка раскрывается цирковыми приемами и имеет глубокое, иногда прямо-таки философское содержание. Эта философичность придает ей зачастую грустинку, ибо хорошо известно, что часто за внешне смешным скрывается печальное, а с другой стороны, несколько выводит за пределы цирка, чье искусство обычно построено на резких мазках — гротеске и буффонаде.

Впрочем, можно сказать и по-другому, и это, пожалуй, будет точнее, — современная цирковая клоунада меняется, приобретает все большую содержательность. Но это процесс достаточно сложный. Так уж получилось, что на протяжении десятилетий цирк все больше приноравливался к детскому восприятию. И клоунов это также коснулось. Отсюда до известной степени проистекало, что клоуны стремились к предельной простоте показываемых антре, чтобы быть понятными даже тем зрителям, которые посещают детские сады.

Но при всех условиях цирки посещают не только дети. И клоунада не может оставаться в пределах немудреных детских забав. Здесь иногда возникают конфликты: родители сердятся — как же так, мы привели пятилетнего О лежку и семилетнего Вову, а клоуны говорят о вещах, им совершенно непонятных. Но ведь это доказывает и то, что детям совсем не следует посещать вечерние представления. А если цирк хочет утвердиться в качестве искусства, привлекающего внимание взрослых и образованных зрителей, а таких становится все больше, то исполняемые в нем клоунады должны приобретать все большую значительность. Конечно, клоуны могут быть очень разные, в том числе и просто смехотворны, но, право, те из них, которые поднимаются до степени постановки существенных жизненных проблем, заслуживают особого внимания и уважения. Леонид Енгибаров не просто один из них, он один из лучших. Показываемые им сценки объединяются в сюиту, раскрывающую человека с разных сторон.

Впрочем, первый номер Енгибарова просто очень смешон — это великолепная пародия на внешнюю браваду, еще зачастую отличающую цирковые номера. Енгибаров исполняет роль живой мишени: ловит пули ртом и тут же выплевывает их на тарелку. Но надо видеть, с каким форсом, с каким сознанием своего достоинства он это делает, и тогда можно вполне оценить и громкий смех публики и сатирическую направленность этой сценки. Что же касается грустинки", то она, пожалуй, сильнее всего обнаруживается в том номере, в котором артист стоит на руках, и в сценке «Бокс». Казалось бы, ну что здесь такого: в разных положениях Енгибаров стоит на двух и на одной руке. Стоит, правда, очень здорово, как эквилибрист высокой квалификации. Но вы внимательно приглядитесь ко всей его фигуре, всмотритесь в лицо. И вы поймете: через это акробатическое упражнение передается целая гамма настроений, как они могут быть переданы через музыку или через танец. На своем веку я видел сотни артистов, в том числе очень талантливых, но никогда в жизни мне не приходилось наблюдать, чтобы серия акробатических упражнений наполнялась таким лирическим содержанием, такими, если угодно, раздумьями о жизни. И это поистине великолепно.

В «Боксе» худой и кажущийся слабым, а главное, совсем не желающий вести бой, Енгибаров вынужден защищать свою честь и особенно достоинство девушки от грубого и вульгарного силача. Здесь артист передает разные ощущения — от созерцательности и нежности до жестокой и непримиримой ярости. Но каждое из них объяснено психологически и оправдано определенной ситуацией.

Есть на протяжении представления сценка или, выражаясь по-цирковому, реприза, раскрывающая прежде всего мастерство артиста. Я имею в виду жонглирование зонтами, когда они взлетают, кружатся над головой, летят за спину, подбрасываются не только руками, но и ногами, чтобы в конце концов оказаться собранными в спортивный мешок, находящийся у артиста за спиной. Но в этом, кажется, сугубо техническом номере есть своя идея. Он не только, так сказать, исполняется, но и играется.

Что это значит? А то, что в нем артист проводит существенную для цирка мысль, что человек — хозяин вещей, что он может заставить их выполнять многие, даже, казалось бы, не свойственные им функции. В рассказе А. М. Горького «О тараканах» музыкальный эксцентрик Лесли Мортон привлекателен именно потому, что не он служит вещам, а, наоборот, вещи находятся в его полном подчинении. В этом, по мнению писателя, заключена антимещанская сущность клоунады, потому что для мещанина вещи составляют суть всей его жизни. Они приобретают самостоятельное, чуть ли не духовное начало, превращают человека в свой придаток. Енгибаров утверждает ту же антимещанскую сущность цирка, которая казалась Горькому важнейшей стороной этого искусства.

Но, пожалуй, самое сильное впечатление производит, когда в конце представления Енгибаров превращается то в тореадора, то в джазового контрабасиста, то в футбольного вратаря, то в хоккеиста, ведущего шайбу, и еще, и еще в других персонажей. Причем с минимальным реквизитом, только за счет артистического мастерства. Это и есть открытость приема актерской игры, естественная для цирка, где образ раскрывается через трюки и где прежде всего стремятся к показу опоэтизированного труда.

После выступления эквилибристов Енгибаров также показывает мастерство балансирования. Кладется катушка, на нее доска, и он удерживается на этом весьма шатком сооружении. И тут же из кармана, как награда за мастерство, вытаскивается и вешается на грудь медаль. Однако следующая попытка удержать равновесие в более сложном положении оканчивается плачевно — эквилибрист падает, И тогда медаль снова убирается в карман. Трюки все усложняются, и медалей появляется все больше, и не только на груди, но и на спине артиста. А когда он заканчивает свое выступление и снимает шляпу, к ней, оказывается, так же прикреплены медали на ярких лентах. Сколько в этом антре иронии по адресу тех, кто готов сам себе воздавать почести! И в то же время артист говорит о скромности своего героя: неудача — и медаль убрана. И какое здесь сознание своего мастерства, которое обязательно и по праву должно быть оценено. Трехминутная сценка превращается в психологический этюд.

Известно, что в цирке представление сопровождает оркестр. Но Енгибаров отказывается от его помощи. И не потому, что он против музыки, а, наоборот, потому, что она имеет для него слишком большое значение. Он не просто укладывает свои сценки в определенную музыкальную партитуру, но музыка органически входит в самое существо его номеров. Клоун-мим сродни солисту балета, и .поэтому он добивается, чтобы буквально каждое исполненное им движение имело не только трюковое и драматическое, но и музыкальное выражение. Ему нужны музыканты, составляющие вместе с ним единый ансамбль. И он нашел их — это квартет Московского цирка, руководимый Леонидом Срсновскимба, включающий пианиста-аккордеониста, саксофониста-кларнетиста, контросиста и ударника. Дело здесь не только в том, что они хорошо играют, но и в том, что они великолепно чувствуют артиста, стали его неотъемлемой частью.

И еще для Енгибарова большое значение имеет свет; меняясь, он способствует передаче настроений& артиста, чтобы еще лучше был понят изображаемый им характер.

Енгибаров — реформатор и, как всякий реформатор, имеет противников, привыкших к старым клоунским приемам и считающих их не только лучшими, но и единственно возможными на цирковой арене. Но дело не только в противниках. Есть вещи, которые, во всяком случае пока, исполнять на арене кажется затруднительно. Цирк круглый, и к какой-то части зрительного зала артист при всех ситуациях повернут спиной. К тому же цирк очень велик, в нем трудно создать обстановку интимности, чтобы малейшее мимическое изменение воспринималось всем залом. Вот почему время от времени Енгибаров выступает на эстраде. И представляется неверным, что его эстрадная работа до сих пор не узаконена.

Правда, иногда, если так можно выразиться, он перебирает, исполняет слишком большое число сцен, не делая при этом критического отбора. Так, едва ли стоит исполнять вещи, ставшие почти обязательными для каждого пантомимиста, вроде взбирания по условной лестнице, тем более что Енгибаров не находит в них ничего нового по сравнению с другими артистами. И главное, когда номера не отобраны, режиссерски не организованы и подаются, что называется, навалом, когда иные сценки незначительны по содержанию, зрители утомляются и перестают замечать в программе действительно существенные произведения.

Иные из сценок кажутся грубоватыми, не до конца отделанными. Но зато лучшие сцены очень хороши. Известно, что, выступая на фестивале в Чехословакии, Енгибаров получил звание лучшего клоуна Европы. Там же он проводил в Театре на Забрадли вечера пантомимы, имевшие большой успех. Когда в 1969 году мне довелось побывать на всемирном смотре пантомимистов в Праге, то очень многие участники, если не все, расспрашивали меня о Енгибарове и высказывали свое восхищение им.

Как и его коллеги-пантомимисты, Енгибаров считает, что средствами мимики и выразительности тела можно рассказать о самых сложных и тонких человеческих переживаниях. В моменты наивысшего напряжения— горя, да и счастья — человек, как правило, не кричит, он весь напрягается, и в этот момент глаза могут сказать больше, чем любые слова. Что касается Енгибарова, то он в своих пантомимах стремится к яркости, к броскости, к известной плакатности.

Среди многих сцен, исполняемых артистом, мне особенно нравится та, в которой человек приходит в костел. Вначале он робко просит о помощи, бросает деньги в церковные кружки. Но постепенно обида и темперамент все больше захватывают его, он категорически требует от бога помощи, он возмущен тем, что бог не внемлет его мольбам.

Надо видеть, как он (конечно, пантомимически) показывает своих детей— они мал мала меньше, как передразнивает Спасителя, распятого на кресте. И мы видим, что человек болен, что жизнь его полна тягот. В этой сцене все необыкновенно точно и убедительно. Я бы поставил этот этюд в один ряд с фильмами итальянских неореалистов и, кажется, в этом ничего бы не преувеличил.

А эпизод с персиком, который ест мальчик, спасая свой костюм от сока! Но вот фрукт съеден, остается только косточка, она катается с одной челюсти на другую, разгрызть ее невозможно. Мальчишка косточку выплевывает. И тут же ему становится жалко косточку, он ее поднимает, вытирает о штаны и снова отправляет в рот. Право, если сравнивать, то при всей условности подобных сравнений это напоминает веселые и ласковые полотна А. Г. Венецианова.

В третьей сцене Енгибаров изображает хирурга, делающего операцию по учебнику. Здесь есть одна-две детали, идущие от театра гиньоль, но в такой сцене они уместны.

Не буду перечислять других эпизодов, исполняемых артистом, скажу только: большинство из них сделано убедительно. Это все реалистические зарисовки, яркие благодаря точности пантомимических деталей. Вот уж где тело действительно становится инструментом, послушным разуму, точно передающим любой оттенок чувств.

Да, Енгибаров — большой артист, художник и мастер. И, как у всякого настоящего художника, его произведения поражают умением интересно, по-своему рассказать о жизни. И где бы я ни сидел, в цирковом амфитеатре или в театральном зале, во время его выступлений, я обязательно присоединяю свой голос к тем, кто кричит: «Браво!» А такие всегда находятся.

Ю. ДМИТРИЕВ

оставить комментарий