На пороге большого искусства

Советский цирк имеет много преимуществ перед зарубежным цирком. Но одно из них бесспорно — это система подготовки кадров. В нашей стране впервые в мире создано училище циркового и эстрадного искусства, которое готовит мастеров манежа.

За годы своего существования училище выпустило немало по-настоящему хороших актеров, вписавших яркие страницы в историю советского и мирового цирка. А с нынешнего учебного года открывается заочное отделение по подготовке режиссеров цирка в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского. Намечены и другие формы повышения квалификации работников цирка, которые также будут способствовать росту общей и профессиональной культуры деятелей циркового искусства.

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». В. Белинский

Система подготовки творческих кадров высокой квалификации — важнейшая и неотъемлемая часть деятельности всего Союзгосцирка. От профессионального уровня молодежи, которая пополняет наш конвейер, зависит в конечном итоге будущее Советского цирка. Вот почему каждый выпуск училища вызывает большой интерес не только профессионалов, но и всех любителей циркового искусства. Какие они, нынешние выпускники? — этот вопрос волнует многих.

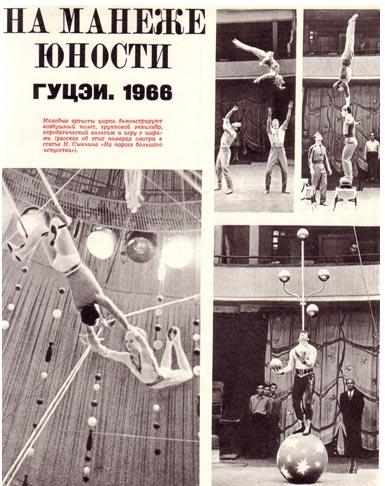

...Итак, мы на манеже юности, на государственном экзамене выпускников 1966 года. В зале радостные лица родных и друзей тех, кто выступает сегодня под куполом учебного цирка. А вот в проходе стоит человек со строгим сосредоточенным взглядом, фиксирующим каждое движение выпускника. По его лицу молодой артист может точно прочитать, как он сегодня работал, в какой находится форме.

Педагог-воспитатель, он не только доброжелателен, но и, прежде всего, требователен. Именно эта требовательность, взыскательность рождают настоящее искусство. Говорят, что неудовлетворенность собой — есть первый признак таланта. И, беседуя с некоторыми из выпускников, ясно ощущаешь: лучшие из них по-настоящему требовательны к себе. Это привито их учителями, опытнейшими людьми, такими, как Ю. Г. Мандыч, 3. Б. Гуревич, Н. Д. Зверев, Н. Э. Бауман. Работа этих педагогов («Воздушный полет», «Групповой эквилибр на катушках», «Игра с шарами», «Акробатический вольтиж») заслуживает самого высокого уважения. В них ощущается творческая смелость, хороший вкус; номера всесторонне раскрывают индивидуальности исполнителей. Манера исполнения отличается благородством, простотой, нет и тени слащавости, «заискивания» перед публикой.

Великолепное зрелище представляет «Воздушный полет». Радует редкостное сочетание исполнителей (их семь: В. Ракчеев и Н. Сухов, демонстрирующие тройное сальто, В. Ватулина, Я. Кокина, Г. Сазонова, А. Астанин и В. Мяловский). Они обаятельны, молоды, непосредственны. В их работе подкупают изящество, четкость, ансамблевость. Трюки сложны и эффектны (конечно, это надо видеть!), по-настоящему зрелищны. Мне думается, было бы несправедливо требовать уже сейчас полной завершенности такого сложнейшего номера (вернее, аттракциона). Пока заметна некоторая «статичность» второго ловитора, исполнителям не всегда сопутствует уверенность, отдельные трюки повторяются. Но есть главное: смелость замысла, размах, хорошая манера исполнения — все это по-настоящему впечатляет. А техника придет! Ибо работают молодые гимнасты вдохновенно, с увлечением.

Отличный групповой эквилибр на катушках демонстрируют Н. Авдеев, В. Хазов и А. Киселев. В их выступлении есть легкость, непринужденность исполнительской манеры. Пожалуй, это один из наиболее завершенных номеров.

Оригинален В. Анохин в «Игре с шарами». Режиссерско-педагогическую задумку можно прочитать так: Человек, Космос, Спутник. Номер утверждает силу и разум человека, уверенно раскрывающего ныне тайны космических пространств (даже традиционный серебристый цвет шаров ассоциируется здесь со спутником). Важнейшие качества, которые сразу ощущаешь в номере В. Анохина,— «внутренний покой», собранность, воля. Это дает молодому артисту свободу исполнения, уверенность. Не всегда даже опытным мастерам силового жанра присущи такая пластичность и благородство, какие свойственны В. Анохину.

В мягкой манере, красиво исполняется акробатический вольтиж. Номер вызывает ощущение «игры-шутки»: смотрите, словно говорят исполнители, как это легко и просто. Татьяна Назимко невесомо перелетает из рук в руки обаятельных ребят — А. Бермана, Ю. Карабута, В. Лазаренко. Разумеется, со временем изменится темп номера, он станет насыщеннее, энергичнее, исчезнет некоторая робость, которая сегодня еще мешает исполнителям.

Перечисленные номера действительно хороши. Верится, что пройдет не так уж много времени, и мы будем очевидцами того, как эти молодые артисты органично вольются в большую армию мастеров манежа и станут желанными гостями на арене любого цирка. Было бы неверно думать, повторяю, что в лучших номерах нынешнего выпуска все отработано и закончено, облечено в предельно достижимую форму. Разумеется, нет. Но молодые исполнители на верном пути, и в этом — залог их успеха, в этом их будущее.

Кстати, следует заметить, что и прежде училище выпускало хорошие групповые номера (в том числе и воздушные полеты), но проходило какое-то время, и многие из них по тем или иным причинам распадались. Это очень огорчительно. Думается, что на сей раз этого не случится. Ведь наши педагоги должны быть не только тренерами, но и воспитателями. Мало научить молодого артиста делать хороший трюк — нужно воспитать в нем серьезное, ответственное отношение к искусству, к партнерам, к судьбе номера, научить молодого артиста ставить интересы коллектива превыше личных интересов и намерений. Распадались (да и распадаются) коллективные номера, как правило, по причинам, не связанным непосредственно с творчеством, с искусством. Вот почему нам представляется, что связь училища, связь педагогов со своими воспитанниками, особенно в первое время, должна быть тесной и постоянной.

Что же касается других цирковых номеров выпускной программы (гимнастка на канате — В. Берман, эквилибр на проволоке — Р. Хусаинова, пластико-акробатический этюд — Л. Крихели, жонглер Н. Фатеева), то они значительно уступают вышеназванным номерам и прежде всего — по замыслу. Да, собственно, номеров здесь еще и нет. Если Р. Хусаинова подкупает великолепными внешними данными (обаяние, грация, музыкальность, чувство ритма), которые дают уверенность в том, что со временем она может стать хорошей артисткой, то о других сказать это труднее. К тому же В. Берман делает на канате то, что обязана уметь каждая гимнастка. Какое же новое слово скажем мы этим номером? А ведь в этом жанре есть выдающиеся мастера. Ничего принципиально нового не вносит своим номером и Л. Крихели.

Здесь, как мне кажется, встает очень важный вопрос, связанный с воспитанием молодых артистов цирка. А именно: никто не возьмет на себя смелость утверждать, что каждый (именно каждый) номер обязательно должен быть новым словом в искусстве. Такого не бывает да и не может быть. Есть подлинно классические трюки, комбинации, номера, которые заслуживают глубокого изучения, на них можно и нужно воспитывать будущих мастеров манежа. Но если трюк или номер не представляют собой нового слова в искусстве, а поставлены и решены в лучших традициях старого (это вполне возможно), то по исполнительскому мастерству они должны быть на самом высоком уровне. Только блистательное исполнение может искупить традиционность формы.

Взять, к примеру, номер «Жонглер» в исполнении Н. Фатеевой. Она достаточно технична, подготовлена, что называется, грамотно. Но ведь ее выступление — это не что иное, как демонстрация отдельных приемов, трюков, не связанных между собой. Их могло быть меньше или больше — количество в данном случае никак не влияет на качество. И это относится не только к выступлению Н. Фатеевой, но и ко многим номерам. Значит, задача педагога заключается не только в том, чтобы научить будущего артиста трюкам (пусть даже очень сложным), но и в том, чтобы преподать ему навыки композиции, умение придавать выступлению завершенную форму. Искать и находить композиционное решение номера, сделать так, чтобы одно положение вытекало из другого, логически обосновать необходимость каждого трюка — к этому нужно подводить учащихся. Тогда и появится стремление к образному решению номера. Где же как не в училище прививать это молодежи. Это очень трудно, но возможно. Не случайно же мы пишем в программе «режиссер-педагог» (не тренер, а именно педагог!): одно без другого немыслимо. Вероятно, в решении этого вопроса — стремлении создать художественный образ — должна быть большая, чем до сих пор, взаимосвязь педагогов разных жанров.

Но самым, пожалуй, обидным в цирковом выпуске этого года было отсутствие коверного, несмотря на то, что В. Кремена периодически появлялся во время представления на манеже. Пока это не коверный. Странное дело: коверные почему-то «перестают говорить». Между тем традиция лучших клоунов состоит в том, что их пульс всегда бьется в унисон с пульсом народа, они в гуще событий, их жизнерадостное искусство утверждает хорошее и бичует все косное и отсталое, что мешает нашей жизни. А клоун-«аккомпаниатор» тому или иному номеру — это, может быть, и хорошо, но ведь это же далеко не первостепенно. Гражданственность и публицистичность — вот что прежде всего должно определять назначение любой клоунады. Мы, разумеется, вовсе не хотим сказать, что все клоуны должны быть «говорящими». Но где как не в училище должно быть уделено серьезное внимание искусству активного, разящего, действенного слова! Пока у молодого коверного В. Кремена — только междометия и малоудачные намеки, ему одному понятные...

Искусство клоуна — самое демократическое из всех жанров циркового искусства, и оно должно быть боевым, острым, понятным зрителю. Деятели советского цирка — активнейшие строители нового общества, утверждающие лучшие качества человека будущего. Поэтому воспитывать у молодых артистов уважительное отношение и вкус к слову, умение пользоваться им — одна из самых ответственных задач, которые стоят перед педагогами и учащимися, работающими в жанре клоунады.

Замечания, высказанные здесь,— это, скорее, пожелания на будущее. С выпускного экзамена в училище уходишь убежденным в том, что молодежь не успокоится на достигнутом, что она упорным трудом оправдает надежды своих учителей и займет достойное место в ряду лучших мастеров советского цирка. Эта уверенность еще раз подтвердилась на торжественном акте вручения дипломов, когда с ответным словом от имени выпускников выступил Вячеслав Анохин. Он сказал: «Наша цель — всегда учиться, настойчиво совершенствовать свое мастерство, быть красивым и культурным не только на манеже, но и в жизни».

Лучше не скажешь. Будущее нашего цирка принадлежит именно такой молодежи.

НИК. СЫКЧИН

На первой странице обложки: группа выпускников Государственного училища циркового и эстрадного искусства 1966 года.

На манеже ГУЦЭИ 1966 г.

Обложка 4 стр. Журнала Советский цирк. Сентябрь 1966 г.

оставить комментарий