| 22:23 | 11.06.2020

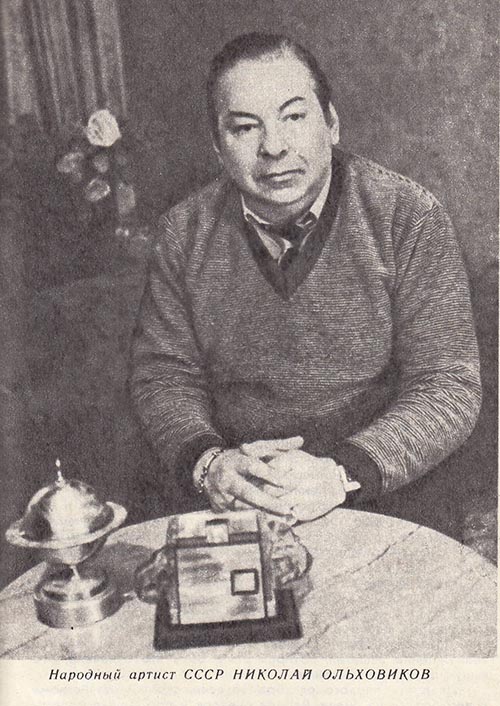

Народный артист СССР Николай Леонидович Ольховиков

Народному артисту СССР НИКОЛАЮ ЛЕОНИДОВИЧУ ОЛЬХОВИКОВУ в 1983 году исполнилось шестьдесят лет. Имя его известно широкому кругу цирковых зрителей и получило заслуженное признание.

Народному артисту СССР НИКОЛАЮ ЛЕОНИДОВИЧУ ОЛЬХОВИКОВУ в 1983 году исполнилось шестьдесят лет. Имя его известно широкому кругу цирковых зрителей и получило заслуженное признание.

И сейчас еще многие помнят как этот обаятельный, статный, подтянутый артист в черной рубашке с шелковой косынке на шее, повязанной по-ковбойски, стоял на коне, мчащемся по кругу, и легко, словно играючи, жонглировал и пел мелодичную песенку. Номер доставлял поистине эстетическое наслаждение.

Голос приятного тембра звучал будто у настоящего оперного певца. Впрочем, в бытность его студентом московской консерватории Ольховикову предвещали блестящую карьеру на этом поприще. Однако перевесила любовь к цирку: ведь здесь он родился в буквальном смысле слова, здесь с незапамятных времен утвердились его предки, здесь с шести лет начинал он свой творческий путь как акробат, эквилибрист, наездник. А что касается блестящей карьеры, то Николай Ольховиков сделал ее на манеже. В семнадцать лет он был награжден орденом «Знак почета» — случай, согласитесь, редкостный. В тридцать стал звездой арены, гвоздем программы и в этом качестве блистал на всех столичных манежах мира.

В цирковой энциклопедии Н. Л. Ольховиков аттестован как артист-новатор. К столь высокой оценке наша энциклопедия прибегает не часто. Именно он первым стал жонглировать не на панно (плоское седло в виде ровной площадки), а на «голой», как говорят в цирке, лошади — даже прославленные корифеи этого жанра, Н. А. Никитин и Витторио Феррони, не знали такого. Ольховиков смело ввел в свой номер «курс», то есть сложный прыжок на спину лошади, бегущей ускоренным карьером,— трюк, ранее исполнявшийся только жокеями. И, наконец,— его ошеломляющий финал с флагом.

Николай Ольховиков проложил в профессии жонглера свое направление. И — более того — породил целую плеяду последователей.

Несколько лет назад, расставшись с профессией жонглера, этот выдающийся мастер цирка предстал в новом качестве — он создал крупный аттракцион «Русская тройка», с которым сделал второй виток по аренам всех пяти континентов.

В настоящее время Н. Л. ОЛЬХОВИКОВ закончил книгу воспоминаний, которая должна выйти в издательстве «Искусство». Отрывок из нее редакция предлагает вниманию читателей.

НИКОЛАЙ ОЛЬХОВИКОВ, народный артист СССР

Всякий человек, оглядываясь на прожитые годы, перебирая в памяти события своей биографии, обязательно припомнит моменты высоких свершений. Что я имею в виду? Повседневная наша жизнь течет обычно по издавна промытому руслу, течет размеренно, буднично, в соответствии с прочно установившимся распорядком, с заведенным домашним укладом и служебными обязанностями. И вдруг... Впрочем, не всегда это происходит неожиданно, нередко к подобному событию напряженно готовятся.

Одним словом, речь идет о звездных часах нашей жизни. Были, разумеется, такие взлеты и в моей шестидесятилетней жизни. С рассказа о них я и хочу начать свои воспоминания.

ПЕРВЫЙ ОРДЕН

На манеже я, как и большинство детей цирковых артистов, с шести лет: участвовал в акробатическом номере своих родителей, долгие годы выступал в качестве жонглера на лошади.

В 1939 году советский цирк торжественно отмечал свое двадцатилетие. К юбилею он пришел с внушительными организационными и творческими достижениями: в стране работало семьдесят два зимних и летних цирка, в том числе и шесть так называемых колхозных, которые давали представления в районных центрах и сельских местностях (а в те времена, когда я впервые начал выходить на манеж, в Союзе было всего шесть государственных цирков и в них добрая половина программы состояла из иностранных гастролеров). Наши мастера арены смело вступили в состязание с зарубежными артистами и, создав яркие, оригинальные номера и крупные аттракционы, вышли победителями. Творческое лицо нового цирка стали определять режиссеры, художники, композиторы, балетмейстеры. Цирк начал широко привлекать даровитых литераторов. Именно в эти годы были осуществлены многие крупные постановки.

Активно действовала «кузница кадров», как называли цирковой техникум, организованный в 20-х годах, — первое в мире учебное заведение подобного рода.

В дни юбилея большой группе мастеров цирка были присвоены высокие звания, многие удостоились правительственных наград. У меня и по сию пору хранится экземпляр газеты «Правда», в которой среди фамилий награжденных орденом «Знак Почета» значится и Николай Леонидович Ольховиков. А было в ту пору Николаю Леонидовичу всего семнадцать лет. Самый юный орденоносец в цирке. Нужно ли говорить, какой гордостью полнилось мое мальчишеское сердце...

ФЛАГ

К значительным событиям своей жизни, событиям, которые самым заметным образом повлияли на ее дальнейший ход, отнесу и день, когда впервые завершил номер новым трюком — с флагом. Флагом я называю огромное голубое полотнище на древке, которое держал, стоя на скачущей лошади. Шелковое полотнище реяло на быстром скаку, словно флаг за кормой глиссера. Так было в течение многих лет. Фотоснимки человека на коне с огромным развевающимся флагом в руках появлялись чуть ли не во всех иллюстрированных изданиях и стали своеобразной эмблемой жонглера на лошади Николая Ольховикова.

Флаг — счастливейшая из творческих находок режиссера Арнольда Григорьевича Арнольда, друга нашей семьи, моего наставника. Рассказ об этом событии, запомнившемся на всю жизнь, начну с небольшой предыстории.

Прежде финалом моего жонглерского номера был трюк под названием «фужеры». Я наполнял «вином» шесть бокалов, располагал их на квадрате стекла, стекло осторожно помещал на тонкую двухметровую трость, которую ставил себе на лоб, и удерживал все это зыбкое сооружение под балансом, двигаясь по кругу на такой неустойчивой площадке, как покатый круп лошади. И хотя зрители высоко оценивали трюк, однако такая концовка казалась мне маловыразительной, я все время искал другую, более ну... значимую, что ли. Пробовал одно, пробовал другое, но все же по-настоящему эффектного завершения номера придумать никак не мог. И вот в очередной раз приезжаю в Москву.

Есть несколько цирков, каждая новая встреча с которыми глубоко волнующа. Вероятно, потому, что с ними многое связано... Это Ленинградский цирк на Фонтанке, Одесский, старый Харьковский. В их числе и Московский на Цветном бульваре. За долгую артистическую жизнь я выступал на его манеже — и вместе со своей семьей и один — не менее, думаю, двадцати раз. Не знаю, может, это сентиментальность, но, приезжая сюда вновь, я все равно испытываю смешанное чувство радости, щемящей грусти, каких-то надежд и смутной тревоги.

За свою теперь уже более чем столетнюю историю здание на Цветном перевидало едва ли не всех звезд русского, советского и мирового цирков.

В те дни, о которых веду свою речь, здесь репетировали большой парад-пролог, в который мне пришлось «с ходу» включиться. Здесь-то неожиданно и родилась превосходная идея. Вот как это было. В прологе мне поручили исполнить под оркестр новый марш — «Мы все за мир», только что написанный Серафимом Туликовым. Мощно звучали фанфары, затем на сцену выходил я с большим флагом в руке и во главе всей труппы с песней спускался по широкой лестнице на манеж. В разгар одной репетиции режиссер Арнольд, который ставил этот спектакль, вдруг обратился ко мне:

— Можешь прыгнуть на лошадь с этим флагом?

«Зачем это ему нужно?» — подумал я, не сразу оценив блистательную выдумку, которая впоследствии так много значила в моей творческой жизни. Без особого энтузиазма я сказал:

— Смотря на каком ходу.

— На самом быстром, — мгновенно отреагировал Арнольд Григорьевич,

— Надо попробовать...— состорожничал я.

Горячий и нетерпеливый постановщик распорядился:

— Коня на манеж.

Не скрою, я волновался, нахлынуло сомнение: а что как не получится? Конь мог, например, испугаться и шарахнуться от меня, увидев, что я несусь на него с чем-то огромным в руках, — ведь лошади известные паникеры. А уж в следующий раз дела не поправить... И добро б еще, попытка происходила не при всех. А то артисты замерли как один, уставились, ждут: получится у Ольховикова или не получится...

Конюх вывел Могучего. Сперва я пустил его трусцой, однако прыгать не спешил, несколько раз небыстро приближался к коню со свернутым флагом, все время ласково разговаривая с ним, потом решился подбежать — конь не запаниковал. Ладно, решил, буду прыгать. Особых колебаний — выйдет, не выйдет — я не испытывал, не боялся, что покалечусь, — было это, вероятно, от дерзкого самомнения, от безрассудной отваги молодых лет.

Пустил лошадь быстрой рысью и с разбегу, держа древко в руке, — раз! — и на крупе. Собранный поначалу шелк, когда я его выпустил из руки, красиво реял на ветру.

Арнольд захлопал в ладоши, а следом и все остальные. Видя, какой большой эффект производит мой финал с флагом, я продолжал совершенствовать его. Несколько раз изменял длину полотнища — начал с шести метров, затем довел до восьми (это уже максимально, дальнейшее увеличение было невозможно по техническим причинам). Потом художник А. Фальковский, которому очень нравился финал со знаменем, предложил изобразить на голубом шелке стаю белых голубей, получилось весьма и весьма впечатляюще.

Древко знамени я надумал сделать дюралевым. Но не просто, а с хитроумным секретом, чтобы внутри его можно было до поры спрятать полотнище. Прыгнул на лошадь, нажал кнопку — пружина сработала, и в то же мгновение за моей спиной заструился голубой шелк.

Удерживать тяжелое древко с огромным полотнищем и скакать, стоя на коне, — не такое, между прочим, простое дело. Приходится искусно балансировать им, подобно тому как хороший канатоходец балансирует своим шестом. Долго искал я выразительное Положение тела. Попросил знакомого кинолюбителя снять меня с флагом в различных позах. Потом отобрал ту, в которой наиболее впечатляюще передана динамика движения, отшлифовал ее: стал еще сильнее отклонять, корпус назад, нависая над манежем и запуская, как я говорю, древко на публику, так что сидящие в первых рядах явственно ощущали сильное дуновение от развевающегося шелка.

Когда я еще только начинал делать этот трюк, мне и в голову не приходило, что эта находка получит такое широкое распространение. Ее копировали не только у нас, но и за рубежом. Теперь, пожалуй, не найти цирка на пяти континентах, по кругу арены которого не мчались бы конные жонглеры, наездники и велосипедисты с огромным развевающимся флагом в руках. Что ж, Арнольд Григорьевич мог бы быть доволен.

ПРЕМИЙ «ОСКАР»

Как я уже говорил, свои воспоминания хочу начать с этапных для меня творческих свершений. Среди таких — созданный мною конно-акробатический аттракцион «Русская тройка», Дальше я подробно опишу историю его воплощения в жизнь, а сейчас расскажу лишь о награде за этот нелегкий труд.

Во время выступлений в бельгийском столичном цирке мне вручили письмо, адресованное «господину Николаю Ольховикову». В нем на красивом бланке с типографским изображением королевской короны (ведь цирк-то носит название «Королевский») сообщалось:

«Дорогой друг,

имею удовольствие известить Вас, что сегодня после полудня мсье Роланд, генеральный директор Бюро искусств города Брюсселя, вручит Вам «Оскара» Королевского цирка за 1979 год. Браво, «Тройка»!

С теплым и сердечным приветом ЭЛИЗАБЕТ Т'КИНДТ, главный администратор 11 ноября 1979 года»

Нужно ли говорить, как я был взволнован, горд и счастлив, когда в присутствии многочисленных гостей, стоя в окружении всей труппы советских артистов, слушал короткую речь при вручении почетного приза. Мсье Роланд сказал, что премия учреждена в 1956 году и присуждается вместе со званием лауреата ежегодно артисту, имеющему самый большой успех. Лицо мсье Роланда осветилось учтивой улыбкой.

— Имею честь сделать сообщение, что в первый раз «Оскар» Королевского цирка присужден также русскому артисту — Олегу Попову.

Затем с надлежащими словами любезности он вручил мне приз и диплом, в котором было сказано: «50 тысяч зрителей, посетивших программу Московского цирка, признали Николая Ольховикова и его группу акробатов-прыгунов «Тройки» лауреатами премии «Оскар» Королевского цирка за 1979 год. На основании данного диплома каждый может убедиться, что эти артисты награждены по достоинству и что это нисколько не умаляет заслуг других номеров Московского цирка».

ТАЧАНКА-РОСТОВЧАНКА

Ярче всего нам помнятся события последнего времени, если, конечно, они оставили какой-то след в нашей жизни. Именно таким событием и стало для меня участие в создании «Тачанки» — фрагмента праздничного концерта на сцене Кремлевского Дворца съездов, посвященного 60-летию Великого Октября.

Однажды на исходе лета 1977 года меня разбудил необычно рано зазвеневший телефон.

— Это из Министерства культуры СССР. Нам нужен товарищ Ольховиков.

— Слушаю.

— Вот хорошо — сразу вас застали. Мы по заданию Игоря Александровича Моисеева. Ему поручена постановка праздничного концерта, и у него интересное предложение к вам. Игорь Александрович хотел бы встретиться и рассказать все подробно.

С Моисеевым мы знакомы давно. Пользуясь его добрым расположением, я когда-то попросил его помочь нам — поработать с акробатами над плясовыми интермедиями в аттракционе, который создавался мною в Ленинградском цирке. И был безмерно горд, что танцы в «Русской тройке» поставлены самим Игорем Моисеевым. После премьеры за дружеским столом, поднимая бокал, он весьма лестно отозвался о моей «Тройке» и заключил в шутливом тоне, что теперь у Ольховикова такой же ансамбль на цирковой арене, как у него на концертной эстраде.

Суть предложения, о котором упомянул по телефону представитель министерства, Игорь Александрович во время нашей встречи изложил немногословно: он решил показать на праздничном гала-концерте небывалое — бешено мчащуюся тачанку.

— Интересно? — спросил он.

Я ответил:

— Еще бы! Но как это осуществить? Вероятно, это будет на экране?

— Зачем на экране? Натурально. Четверка лошадей, запряженных в тачанку, должна нестись по сцене что есть духу...

Грешным делом, я подумал тогда, что постановщик просто-напросто разыгрывает . меня. Ведь как ни велика сцена, четверке по ней не проскакать и десяти шагов. Но даже пусть и проскачет, а дальше? Прорубать сцену? Ведь лошадей не остановить на бешеном скаку.

Игорь Александрович пояснил, рассеивая мои сомнения: идея заключается в том, что кони будут бежать не по самой сцене, а по движущейся у них под ногами дорожке — нечто вроде ленты транспортера. Это будет бег на месте.

И тут я сразу же вспомнил гонщиков, которые, тренируясь на велотреке, энергично крутят педали, не продвигаясь ни на шаг. Когда я представил себе лошадей, летящих по такой ленте, я вдруг понял, какая это блистательная выдумка. Моисеев продолжал, дружески улыбаясь: в свое время он помог Николаю Леонидовичу, теперь Николай Леонидович должен расквитаться и помочь Игорю Александровичу.

Отлично зная лошадей, их панический страх перед всем неизвестным, я не был уверен в успехе столь сложного дела.

Лошади обладают тонко организованной психикой, их отличает, если можно так сказать, большая впечатлительность. Наделенные устойчивой памятью, они хорошо запоминают людей, дорогу, предметы; закрепленный рефлекс, разученные упражнения хранятся в лошадиной памяти длительное время.

Но есть у лошадей одно свойство, не очень-то симпатичное, на мой взгляд, — пугливость. Я называю это паникерством. Каждый дрессировщик, каждый цирковой берейтор, каждый наездник знает: стоило хоть однажды каким-либо образом испугать животное — и делу конец. Всякий раз лошадь будет вспоминать то, что было связано с обстоятельствами, которые внушили ей страх.

В цирке известно много случаев, когда никакими усилиями нельзя было заставить лошадь забыть неприятное происшествие. И приходилось нередко списывать уже выдрессированное животное.

Об этих опасениях я и сообщил Моисееву.

— И тем не менее будем пытаться, будем пробовать и экспериментировать.

В ответ на это я сказал.

— Хорошо. Дайте подумать до завтра.

Дома, поразмыслив, я пришел к такому заключению: конечно, надо согласиться. Но во-первых, цирковых лошадей брать, как советовал Моисеев, не буду — недолго и загубить. Попрошу, чтобы дали возможность подобрать где-нибудь в воинской части или на конном заводе. Во-вторых, потребую тренировочную движущуюся дорожку. Однако, опередив меня, режиссер-постановщик сказал, что дорожка уже изготовлена. Вскоре ее. доставили и смонтировали на втором репетиционном манеже Московского цирка на Ленинских горах. И я не без опаски включился в совершенно новую для себя работу. Ведь, по существу, это был самый настоящий эксперимент.

С письмом из министерства я поехал в знакомую мне подмосковную кавалерийскую часть, у которой уже был опыт подготовки лошадей для батальных сцен в кинофильмах, и подобрал «четыре головы», как было сказано в документах. Между прочим, это оказалось не таким простым делом. Ведь надо было, чтобы лошади и по масти подходили (я взял двух серых и двух гнедых) и чтобы обладали достаточной резвостью и в то же время не были пугливыми.

Опускаю подробности, как я испытывал лошадей, как размещал их в цирковой конюшне, а сразу расскажу о тренировках новичков.

Начал я с одной лошадью, выбрав самую спокойную. Сперва пробовал шагом. (Хорошо, что у транспортера было предусмотрено несколько скоростей). К моей радости, ученица довольно быстро поняла принцип действия и без особых помех приспособилась. На четвертый день она уже бежала галопом, а на шестой — убыстренной рысью.

Все это время непрестанно звонил Моисеев с одним и тем же вопросом: «Как идут дела?» Ему не терпелось все увидеть самому. А я оттягивал, не хотел показывать полдела. Наконец, полностью убедившись, что опыт удался, я сказал: «Приезжайте».

Когда Игорь Александрович появился в цирке, у нас уже все было готово. «Включай!» — скомандовал я помощнику. Лента быстро-быстро побежала по роликам, а по ней — умница лошадка, резво и, как казалось, весело, с охотой.

Моисеев остался доволен. Обычно скупой на эмоции, он возбужденно зашагал, потирая руки. Ведь это означало, что выдумка его осуществима.

Двадцать первого октября со всем своим «хозяйством» я перебрался на сцену Дворца съездов и продолжил репетиции, но теперь уже не на тренировочной дорожке, а на рабочей.

Долгая цирковая жизнь, неразлучная с опасностями, заставила меня позаботиться о мерах предосторожности. Ведь в таких необычных условиях во время концерта всякое может случиться: лопнут, например, постромки, сломается оглобля, лошадь споткнется и упадет и на такой скорости задние ее ноги может затянуть под тачанку, да мало ли что еще... И тогда пиши пропало. Быть предусмотрительным обязывала ко всему прочему и огромная ответственность. Игорь Моисеев говорил, что в зрительном зале будут лучшие люди страны, члены правительства, иностранные делегации. Концерт будет передаваться по телевидению, сниматься кинооператорами. По моему указанию деревянные оглобли заменили металлическими из легкой и прочной стали. Каждую лошадь я подстраховал крепким плетеным поясом, пропущенным под животом. Никакой инспектор по технике безопасности не придрался бы...

На генеральной репетиции все получилось как нельзя лучше. И опять, как тогда в цирке, режиссер повторял, потирая руки: «Отлично, отлично...»

И вот он, час праздничного концерта, и связанные с этим волнения. По всей вероятности, многим читателям довелось видеть на домашних экранах этот грандиозный тематический спектакль, вызванный к жизни талантом Игоря Моисеева.

...Концерт шел в соответствии со сценарным планом. В назначенную минуту снова раскрылся занавес и взору публики предстала невиданная картина: на фоне взрывов и клубов дыма под знакомую каждому с детства мелодию по сцене стремительно, во весь опор мчалась «с ветром в гривах» четверка живых лошадей, запряженных в самую настоящую тачанку-ростовчанку. Над ней победно развевалось красное знамя, пулеметчики строчили из своих «максимов». Иллюзия боевой атаки полнейшая. И вдруг музыка, и пулеметные очереди, и цокот копыт — все утонуло в шуме оваций, каких прежде мне слышать не доводилось.

Никогда не изгладится из памяти тот восторг, то чувство гордости, испытанные мною в эти неповторимые мгновения! Да, смело могу сказать: это был звездный час моей жизни!

оставить комментарий