Не страх за человека, а гордость за него

На несколько странный по первому впечатлению вопрос: что именно влечет людей в цирк? — могут быть, вероятно, разные ответы.

Одним более всего нравятся воздушные номера, дерзновенные полеты гимнастов над притихшим амфитеатром; другие любят смотреть выступления дрессированных животных, подвластных воле человека; для третьих особенно интересны фокусы кудесников-иллюзионистов. Вкусы и симпатии индивидуальны, в одной и той же цирковой программе разных людей привлекает разное, каждого свое.

Но если попытаться все же ответить на этот вопрос в более общей, одинаково приемлемой для большинства зрителей форме, то можно с уверенностью сказать: люди идут в цирк прежде всего для того, чтобы увидеть нечто необычное, нечто такое, чего не встретишь в повседневной жизни. Цирк перестанет быть цирком, утратит свое первородство, свое притягательное волшебство, если не будет изумлять зрителей свершением невероятного, преодолением, казалось бы, непреодолимых препятствий и рубежей.

В самом деле. Многим, наверное, не раз случалось ездить верхом, но вряд ли кто-либо из нас предполагал прежде, до посещения цирка, что два всадника могут пролезать один за другим под животом бегущей лошади, как это делают джигиты. А. Кантемирова. Если обычных бурых медведей не в диковинку увидеть в любом зоологическом саду, то медведей, которые разъезжают по затемненной арене на мотоциклах с зажженными фарами (в аттракционе В. Филатова) или скользят на коньках по льду и забивают клюшками шайбы в хоккейные ворота (в номере А. Майорова) — таких косолапых умельцев можно встретить только в цирке. Мало кого поразит традиционная чечетка, пусть даже виртуозно исполненная, но когда ту же самую чечетку молодой артист В. Серебряков темпераментно отбивает, стоя на руках, — это воспринимается как оригинальный и притом подлинно цирковой трюк. Подобные примеры — а их нетрудно приумножить — неоспоримо подтверждают, что именно алогизм, необычность происходящего на манеже в сопоставлении с общепринятыми нормами и представлениями, является едва ли не самой характерной приметой цирка.

Об этом не следует забывать, когда мы говорим о достижениях советского циркового искусства. Его международное признание не было бы столь единодушным и бесспорным, если бы наши мастера манежа не добились в своем творчестве поистине феноменальных успехов. Сверхточная и высокотехничная трюковая работа (есть такой термин в цирке) — примечательная особенность советского циркового искусства.

Всегда пользуется успехом у зрителей номер акробатов-прыгунов под руководством В. Довейко. Артисты выступают с подкидными досками — нехитрым приспособлением, которое применяют в своей работе и многие зарубежные исполнители. Но только советские мастера отваживаются демонстрировать сальто на двухметровых ходулях с подкидной доски. Этот рекордный трюк можно смотреть бесконечно. И всякий раз испытываешь радостное и чуточку тревожное волнение, когда па твоих глазах, подброшенный энергичным толчком подкидной доски, взлетает под купол акробат-гулливер и, плавно перевернувшись в воздухе, приходит на ходулях на ковер манежа.

Однако сама по себе демонстрация трюков, в том числе и рекордных, еще не делает цирк искусством. В цирке, в отличие, скажем, от спорта, первостепенно важно не только то, с чем выступают исполнители, но и то, как они выступают, в какой манере и каком эмоциональном ключе преподносят свое мастерство. Цирковой гимнаст может работать на обычном спортивном турнике, но уже тот факт, что турник установлен на манеже, требует, чтобы исполнитель был артистичен, чтобы его выступление радовало зрителей, отвечало их самым взыскательным эстетическим вкусам.

Перенесемся мысленно в спортивный зал, где происходит соревнование штангистов. Тяжелоатлет, «вырывающий» штангу, менее всего думает о том, какое впечатление производит он в эту минуту на зрителей, следящих за каждым движением спортсмена. На его лице может отчетливо читаться чрезмерная напряженность, ему не возбраняется даже натужно вскрикнуть в короткое мгновение решающего рывка — никто не обратит на это ни малейшего внимания. Главное, чтобы штангист «взял вес» с соблюдением всех канонов и правил бескомпромиссной спортивной науки — остальное не суть важно.

Иное дело в цирке. Самый редкостный трюк невосполнимо проиграет в глазах зрителей, если они, зрители, почувствуют и увидят, что исполнитель внутренне скован и предельно напрягает свои силы, что ему трудно демонстрировать номер. Возможно, это прозвучит несколько парадоксально, но в цирке даже самое трудное должно исполняться легко, непринужденно, без сколько-нибудь заметных «сверхусилий». Более того, артист цирка обязан уметь перевоплотиться в своего героя, создать определенный художественный образ. В противном случае выступление гимнаста или акробата, жонглера или канатоходца во многом утратит свое эмоциональное воздействие па зрителей, перестанет быть произведением искусства.

Обратите внимание, как невесомо, точно резиновые мячики, ложатся массивные металлические шары в ладони силового жонглера В. Херца. Такой «шарик» и двумя-то руками подбросишь не сразу, а здесь эти сверкающие ядра неведомой «царь-пушки» — не что иное, как жонглерский реквизит. И, понимая, что работа с таким реквизитом, конечно же, крайне трудна для артиста, мы вместе с тем совершенно не ощущаем огромного физического напряжения, которого требует от артиста его номер.

Раз уж мы заговорили о силовых жонглерах, то хочется вспомнить и совсем молодого исполнителя, недавно выступающего в этом жанре. Речь идет о В. Анохине, прошлогоднем выпускнике Училища циркового и эстрадного искусства. В программе столичного цирка «Романтики» юный дебютант порадовал зрителей не только вполне профессиональной техникой, по и тщательно выверенной пластикой движений, элегантностью исполнительской манеры. В самом облике на диво хорошо сложенного атлета, в том, как он держится на манеже, с каким непринужденным изяществом играет тяжелыми шарами (номер так и называется: «Игра с шарами») — во всем этом, право же, есть что-то от неувядаемой гармонии античных скульптур.

Еще более прямые и непосредственные ассоциации с поэзией «звучащего мрамора» рождает уникальный пластический этюд в исполнении Изабеллы и Александра Королевых. На медленно вращающемся постаменте — двое артистов и трепетная белоснежная лошадь. Лучи прожекторов поочередно «вырубают» из кромешной тьмы то одну, то другую скульптурную группу. Это кажется невероятным, но в каждой новой композиции лошадь действительно скульптурно неподвижна. Высокое техническое достижение (в данном случае искусная дрессировка) всецело подчинено в номере артистов Королевых эстетическому началу, созданию подлинно прекрасного произведения циркового искусства. Артистичность исполнительской манеры, умение как бы пренебречь сложностями своей профессии становятся особенно ощутимыми и привлекательными, когда мастера манежа используют игровые моменты, носящие зачастую характер импровизации. В номере силовых акробатов Д. Гнилова и В. Кутцера есть, к примеру, такая деталь. В то время как артисты готовятся продемонстрировать стойку «голова в голову», на ковер манежа будто бы невзначай падает резиновый «бублик» *.

* «Бублик» — эластичный кружок, который при помощи резинки крепится на голове нижнего партнера. Обычно он используется при исполнении стойки «голова в голову».

Служитель униформы поспешно поднимает его и вместо того, чтобы передать «бублик» акробатам, убегает с ним за кулисы. По залу проходит шумок: публика убеждена, что произошла досадная «накладка», что Гнилов и Кутцер оказались в затруднительном положении. И только после того, как артисты подчеркнуто уверенно и спокойно исполняют стойку без традиционного «бублика», зрители догадываются, что стали свидетелями миниатюрной, но выразительной интермедии.

Выступление дрессировщика В. ФИЛАТОВА в Сан-Пауло (Бразилия)

Выступление дрессировщика В. ФИЛАТОВА в Сан-Пауло (Бразилия)

В преднамеренно усложненные «игровые» обстоятельства ставит себя артист В. Яновские в представлении «Цирк на льду». Исполняя в паре с Н. Поповой акробатический волътиж на коньках, он выступает в роли администратора, который вызвался заменить в этом номере внезапно заболевшего партнера.

Известно, что показывать в цирке «неумение», причем показывать достоверно и смешно, очень трудно: для этого нужно обладать особым умением. Яновские весело, по-цирковому изображает несколько растерявшегося, но не утратившего присутствия духа человека, который, как говорится, сам на себя накликал беду. И когда у него вдруг «что-то получается» — а получается, как и следует ожидать, великолепно! — он так забавно радуется и гордится своими успехами, что зрители готовы чуть ли не всерьез поверить в правдоподобность сложившейся ситуации. Так умело и к месту положенная артистическая краска помогает в значительной мере оживить и разнообразить трюки, придать номеру сюжетную завершенность.

Мастер советского цирка — будь то искусный жонглер или бесстрашный акробат, ловкий гимнаст или опытный дрессировщик — это прежде всего артист, создающий на манеже определенный художественный образ, умеющий непринужденно и легко, в нужном эмоциональном ключе донести до зрителей свое жизнерадостное искусство.

Воздушная гимнастка ГАЛИНА АДАСКИНА

Воздушная гимнастка ГАЛИНА АДАСКИНА

А в том, что искусство советского цирка оптимистично по своему духу и природе, что оно неизменно несет в себе светлое, жизнеутверждающее восприятие мира, мы можем убедиться, побывав на любом представлении — будь то в Москве или в Саратове, в Ташкенте или в Минске. Посещение цирка в нашей стране — это всегда праздник. Зрители словно молодеют, когда на их глазах раскрывается волшебный мир реальных чудес, где невозможное становится возможным, где в единоборстве с высотой, с законом земного тяготения, со слепым и яростным инстинктом диких зверей побеждает Человек...

Перед нами короткое информационное сообщение из числа тех, что печатаются обычно на последней газетной полосе. В нем говорится: «В Париже на одной из традиционных ярмарок выступил цирковой акробат Стенли Линдберг. Он прыгнул вниз головой с двадцатиметровой вышки в бассейн с водой диаметром в четыре метра и глубиною в два метра, на поверхности которого горел бензин. К счастью, рискованный прыжок, совершаемый в погоне за сенсацией, окончился благополучно».

Риск в самой сути циркового искусства, без него трудно представить себе сколько-нибудь интересное выступление воздушных гимнастов, канатоходцев, дрессировщиков диких зверей. Но риск риску рознь. Можно с полной уверенностью сказать, что в программе советского цирка никогда не будет демонстрироваться прыжок, подобный тому, за которьш с замиранием сердца следили посетители парижской ярмарки. И дело, разумеется, вовсе не в том, что среди советских акробатов не найдется людей столь же бесстрашных, как Стенли Линдберг: мужества и отваги нашим мастерам манежа не занимать. Советское цирковое искусство не приемлет трюков и номеров, таящих прямую угрозу жизни и здоровью исполнителей, ему чужды нервная игра в «смертельную опасность», погоня за трескучей сенсацией вопреки здравому смыслу.

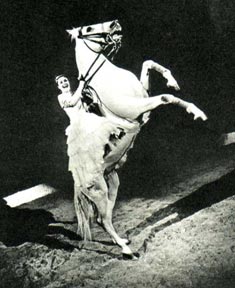

Наездница НАТАЛЬЯ ЗЕЗИНА

Наездница НАТАЛЬЯ ЗЕЗИНА

Не страх за человека, а гордость за него, окрыляющую веру в его безграничные возможности рождает у зрителей советское цирковое искусство. Работая на воздушных трапециях, укрепленных но большой высоте, выступая с группами хищных зверей, советские артисты демонстрируют не столько сложность и опасность номера (а они, естественно, остаются: цирк есть цирк), сколько мастерство и бесстрашие человека, твердо уверенного в своих силах.

Вспомните отважную работу под куполом цирка канатоходцев Магомеда и Лориты Магомедовых, которые весной этого года с успехом выступали в Саратове. Их номер, конечно же, труден и опасен: артист не только идет по круто наклонному канату, но и несет на голове партнершу, демонстрирует заднее сальто. И тем не менее публика, неотрывно следящая за осторожными, но предельно точными шажками Магомедовых, не испытывает беспокойной тревоги за судьбу артистов; покоренная уверенным мастерством и артистизмом исполнителей, она как бы «забывает» о реально существующем риске, с хоторыле сопряжена профессия канатоходцев.

Всегда есть нечто «устрашающее» в том мгновении, когда, переступив порог клетки, человек оказывается в окружении хищных зверей. Да, мы прекрасно понимаем, что звери дрессированные, что артист не первый вечер выступает с ними, и все же, когда за дрессировщиком захлопывается железная дверца, нам становится немножко не по себе. Что там ни говори, но даже дрессированный тигр остается тигром, и вряд ли можно заранее предугадать, что взбредет в его полосатую тигриную голову.

Аттракционы с участием хищных зверей не несут в советском цирке нарочитого привкуса нервозности, они не настраивают зрителей на «кошмарные переживания» по поводу того, растерзают звери дрессировщика или не растерзают. С каким, казалось бы, волнительным трагизмом можно было режиссерски поставить и актерски преподнести бесстрашную работу с хищниками наших знаменитых дрессировщиц Ирины Бугримовой и Маргариты Назаровой! Оглушающие львиные и тигриные «рыки», заранее отрепетированное «нежелание» животного идти на выполнение трюка, инсценированное «нападение» на дрессировщика — мало ли что можно придумать, если задаться целью постращать зрителей, поиграть на их нервах. (Любопытно, что попытка тигра «напасть» на дрессировщика демонстрируется в новом аттракционе В. Тихонова «Зубры и тигры». Но там это не более как забавный комичный трюк. Могучего зверя, который якобы вышел из повиновения, храбро загоняет на тумбу крошечная, в ладонь величиной, болонка.)

Дешевого наигрыша, назойливых попыток представить дело так, будто жизнь дрессировщика ежесекундно подвергается смертельной опасности, нет в аттракционах Бугримовой и Назаровой, как нет их в аттракционах и других советских дрессировщиков. И мы, пришедшие на представление, в полной и очень высокой мере воздаем должное мужеству артисток, их умению обострить нашу гордость необоримой силой человеческого духа, которой одинаково подвластны под цирковым куполом и высота, и зыбкие трапеции, и дикие звери. Мы благодарны цирку, чье искусство возвышает человека, а не принижает его, открывает перед нами такие горизонты людских дерзаний, о существовании которых мы, возможно, и не подозревали прежде...

Рецензент французской газеты «Парисуар» как-то заметил: «В Советском Союзе в постановку циркового спектакля вкладывается столько же мысли, сколько в запуск ракеты на Луну... Отсюда-то и происходит необыкновенно высокое качество номеров». Очень может быть, что парижский журналист несколько преувеличил: космический полет, как известно, дело беспримерно тонкое, почти чудодейственное, и всякое сравнение с ним ко многому обязывает. Но по сути он прав: к искусству цирка, к созданию спектакля на манеже — будь то сборная программа или тематическое представление — у нас действительно относятся очень серьезно, без каких-либо преднамеренных скидок и компромиссов. Причем серьезность эта сказывается буквально во всем, начиная со строительства новых цирковых зданий и кончая музыкальным оформлением номеров и аттракционов.

Цирк существует давно, но только в нашей стране было создано сорок лет назад первое в мире цирковое училище (теперь — Училище циркового и эстрадного искусства), которое выпустило за это время немало талантливых жонглеров, акробатов, эквилибристов, гимнастов, коверных. В подготовке молодых артистов деятельное участие принимает Центральная студия циркового искусства. Наши мастера манежа — и это тоже очень примечательно! — работают в тесном содружестве с режиссерами, литераторами, художниками, композиторами; рождение номера или аттракциона — это почти всегда результат совместных творческих усилий нескольких людей разных специальностей.

Все это, вместе взятое, и делает советский цирк искусством высокопрофессиональным, жизнеутверждающим, придает ему огромную силу эмоционального воздействия на зрительские сердца. В героике и красоте нашего циркового искусства, в его романтической окрыленности и оптимизме находит свое отражение мироощущение советских людей, их светлое и радостное восприятие мира.

Грядущий всенародный праздник — пятидесятилетие Великого Октября — деятели советского цирка готовятся встретить новыми творческими достижениями. Свою первостепенную задачу они видят в том, чтобы и впредь активно помогать Коммунистической партии в воспитании гармонично развитого человека, всемерно обогащать многонациональную культуру нашего парода. Во имя этой высокой цели, во имя торжества коммунизма живут и работают мастера советского циркового искусства, снискавшие любовь и признание миллионов зрителей.

На первой странице обложки: плакат художника Я. ЛАРСКОГО; на четвертой странице обложки: плакат художника Е. ЦВИКА (оба плаката подготовлены группой пропаганды и рекламы советского циркового искусства).

Журнал Советский цирк. Июль 1967 г.

оставить комментарий