|

|

О проблемах циркового искусства

Прочитал в газете «Советский цирк» (№ 21 за 1988 год) беседу с Л. Егоровым — механиком из номера артистов Голубевых и с огорчением узнал, что на всю цирковую систему велосипедных номеров осталось не более семи, да и они представляют скорее акробатов на велосипедах, чем подлинных велофигуристов.

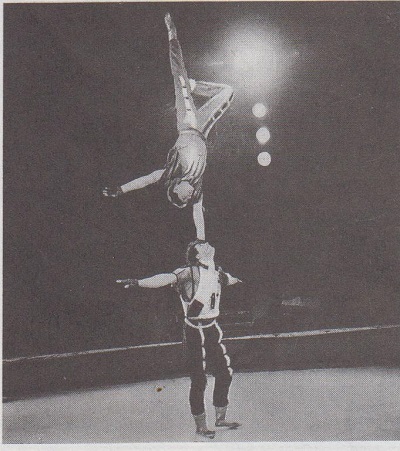

Акробаты А. Твеленев и Н. Емелюков

Вероятно, причин, почему создалось такое положение, несколько. Но вот одна из очевидных: в цирках отсутствует специальный пол, а без него показать велосипедные номера крайне затруднительно, если вообще возможно. Значит, интереснейший жанр, представленный на аренах более ста лет, почти исчезает.

Теперь фокусники. Я имею в виду в данном случае не иллюзионистов, занимающих целое отделение и оперирующих главным образом ящиками, в которых появляются и исчезают люди и животные, но фокусников, выступающих в качестве номера в программе. Среди них есть весьма интересные. Назову Сударчиковых, соединивших иллюзию с трансформацией, то есть с моментальным переодеванием. Бесспорно заслуживают внимания Панарины, у которых фокусы органически связаны с дрессировкой птиц. Нельзя не вспомнить своеобразного фокусника-комика Е. Шмарловского. Ну а дальше?.. Каких еще фокусников можно назвать? Может быть, я кого-то не видел, и этот мною не виденный номер превосходен! Но при всех условиях больше пяти ярких номеров назвать нельзя. И это на все цирки страны, к тому же учитывая все увеличивающееся число артистов, выезжающих на гастроли за границу.

На всякого рода заседаниях, посвященных цирку, я часто слышу, что лошадей так много, что для них не хватает конюшен. Предположим!

А сколько при этом первоклассных номеров жокеев? Убежден, что пяти не наберется. Сколько ярких номеров высшей школы верховой езды? Как говорится, раз — два, и обчелся. Сколько первоклассных гротеск-наездниц? Боюсь, что пальцев на одной руке более чем достаточно, чтобы их пересчитать. Совсем мало сальто-морталлистов на лошадях и вовсе нет конных акробатов. Да и интересных номеров дрессировки лошадей на свободе не наберется десятка.

А музыкальные номера? Пытаюсь в памяти их восстановить, но сколько ни вспоминаю, больше пяти-шести, даже не первоклассных, удовлетворительных, назвать не могу.

В цирках издавна выступали мастера моментального счета. До сих пор помню А. Хейфеца, виданного мною в молодости. Он всегда имел большой успех. А исполнители номера «Мнемотехника» Инга и Георгий Агароновы. Их выступление запоминалось особенно. Сейчас ни математиков ни мнемотехников в цирках никто не представляет, хотя и Хейфец и Агароновы являлись подлинными мастерами этого жанра.

И клоунов почти нет. Я имею в виду тех из них, кто выступал с самостоятельными номерами. Теперь это редкость. Что же касается музыкальных клоунов, то последние выступали пятьдесят лет тому назад. Никто не представляет сейчас и мастерство куплетистов.

Что же тогда остается на долю цирков? Акробаты, гимнасты, жонглеры, в меньшей степени дрессировщики. И цирковые училища продолжают выпускать все новых акробатов, гимнастов, жонглеров и при этом далеко не всегда лучших представителей этих жанров. А потому и программы однообразны и скучны.

И вот здесь я хочу рассказать о своих недавних впечатлениях. В сентябре 1988 года я дважды видел представление в ялтинском цирке.

Как известно Ялта, как и Сочи, как и Кисловодск, город-курорт всесоюзного значения. Много здесь отдыхающих и из-за рубежа. Значит, следует показывать все лучшее, что есть в искусстве. Из числа эстрадных гастролеров в Ялте в течение сентября выступали Г. Хазанов, Р. Карцев и И. Ильченко, Б. Венецианов, то есть звезды первой величины. Что же им противопоставил цирк?

Место центрального номера программы занимал аттракцион Д. Ширвани. Дрессировщица показывала трех красавиц лам, двух бегемотов — большого и маленького, коз, пони, собак, пеликанов. Но несчастье заключается в том, что ее выступление абсолютно неотрежиссировано. Шла простая демонстрация того, чему обучены животные, а так как они обучены не слишком многому: ламы брали барьеры, бегемоты ложились, собака вскакивала на пони, коза с мостика опускалась на спину лошади, то, право, взрослым зрителям смотреть такой аттракцион было не слишком интересно. В подобном выступлении необходимы шутки, актерские взаимоотношения исполнительницы с ее подопечными. Ничего этого здесь, к сожалению, нет. Хорошо бы в номер включить словесные репризы. Но и их нет. Что же касается вступительного монолога, то его сорок лет назад читал В. Г. Дуров. Артистка в нем заменила два слова, теперь вместо «дуровский привет» она говорит «дружеский привет». Вот и все. Но так все-таки нельзя. Надо вовсе не уважать свою профессию, чтобы так поступать. Новый монолог наверное можно было подготовить и выучить. Заказать автору самой, если этого не сделал Союзгосцирк.

Конечно, в представлении принимают участие клоуны. О. Кадыров и М. Шестернев. Афиши их называют популярными. Не знаю, где они добились популярности. Но исполняемый ими репертуар рассчитан на восприятие детей старших групп детских садов или в первых классах школ. Но дело не только в репертуаре. Цирковыми приемами Кадыров и Шестернев почти не пользуются. И, главное, Кадыров достаточно органичен, Шестернев же действует совершенно механически. В результате при таком сочетании, то, что они показывают, вовсе не смешно. Но не смешные клоуны это такой же парадокс, как не сладкий сахар или несоленая соль.

Что касается остальной программы, то в ней есть три первоклассных номера. Прежде всего акробаты А. Твеленев и Н. Емелюков. Они сочетают сложные трюки с приемами, заимствованными у аэробики. Проводят номер весело, непосредственно. Далее назову художественно-акробатическую группу Киселевых. Подобные номера известны с тридцатых годов, когда славились Эсве и Келонс. Но Киселевы демонстрируют номер актерски выразительно, подчеркивая красоту тренированного тела. И трюки они включили весьма сложные.

Неутомимый на выдумки В. Шемшур на этот раз предстал не только в качестве акробата, но и дрессировщика медведей. Он и его партнеры держат палки, на которых медведи исполняют сложные прыжки: с задних лап на передние, при этом совершая рискованный поворот, сальто-мортале и другие. Пока такого трюка цирк не знал. Подобное, казалось бы, способны выполнять только артисты-люди и то высокой квалификации. Думаю, что не больше чем через полгода номер Шемшура и его партнеров займет ведущее положение в советском и мировом цирке. Что для этого следует сделать? Чуть-чуть свободнее, актерски раскованнее общаться с медведями. Прибавить комических приемов. Чем чаще зрители станут смеяться, тем лучше. Весь номер должен строиться как игра, веселая и непосредственная. Но и сейчас мы имеем дело с номером высокого класса. Это бесспорно шаг вперед в цирковом искусстве.

Не буду говорить о других номерах, среди них нет откровенно плохих. Но то, что показывают артисты, зрители видели много раз. И к тому же номера подаются как собрание трюков, именно это становится самоцелью в то время как цирк, будучи искусством, всегда стремился и стремится к созданию художественных образов.

Если к сказанному прибавить, что пролог и эпилог программы поставлены по законам самого жесткого стандарта, а униформисты одеты кто во что горазд, то не трудно представить, что такое представление, лишенное яркости, парадности, зрителей собирало мало.

Вовсе не собираюсь оправдывать директора, понимаю, что есть немалая доля его вины в том, что зрители плохо посещали цирк. И все же замечу, что в целом программа такова, что она вряд ли могла бы вызвать особенно большой интерес.

И здесь я перехожу к главному. В любой, даже самый отдаленный театр приезжают известные критики и в присутствии всей труппы подробно анализируют спектакль, останавливаясь на каждой, даже второстепенной роли. Цирки подобного анализа своих работ лишены. Но при отсутствии критики, ни одно искусство существовать, а тем более развиваться, не может.

Но этого мало. Сегодня все чаще возникает вопрос. В чем суть циркового искусства? Где находятся его границы, если они вообще существуют? Этот вопрос постоянно волнует В. А. Владимирова, в прошлом циркового артиста, а сейчас одного из работников аппарата Союзгосцирка, кандидата философских наук. С его пониманием цирковой специфики я категорически не согласен. Но это вовсе не означает, что мне известна истина, как говорится, в последней инстанции. Так давайте соберемся вместе, хотя бы на художественном совете, послушаем Владимирова, поспорим и придем к какому-то общему мнению. Понимаю, что оно не станет законом. Каждый может остаться при своем мнении. Но надо же хоть попытаться всколыхнуть массу цирковых работников этими жизненно важными проблемами. Нельзя же на художественных советах заниматься только одним решением, какими будут текущие программы, даже если они предназначаются для московского цирка. Необходимо поднимать глобальные вопросы развития циркового искусства. Они, несомненно, имеются, и их следует решать. В этом ряду проблема специфики циркового искусства одна из центральных. То, что это так, еще раз подтвердила программа, которую мне довелось относительно недавно видеть в Ялте.

Ю. ДМИТРИЕВ

оставить комментарий |

|

|

Подписаться на

рассылку сайта: |

|

|

|

|