Песня стала лауреатом

В Москве проходил Всесоюзный конкурс на лучшее исполнение советской песни и на лучшую советскую песню, который был организован по инициативе Министерства культуры СССР, секретариата правления Союза композиторов СССР и Бюро ЦК ВЛКСМ.

Победители Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение советской песни - 1966

Победители Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение советской песни - 1966

Время проведения конкурса определило его содержание. В стране все более широко разворачивается подготовка к 50-летию Великого Октября, захватившая все области советской культуры. И конкурс явился одним из звеньев этой большой программы. Поэтому и перед его участниками — солистами и вокальными ансамблями, исполняющими советские песни, — ставились сложные и многообразные задачи. Особое внимание обращалось на исполнение песен гражданской войны и о гражданской войне; песен, возникших в ту пору, когда советский народ строил социализм, и песен времен Великой Отечественной войны. Условия конкурса требовали, чтобы каждый его участник спел не менее одного произведения, созданного композитором той республики, которую представляет конкурсант. И, наконец, каждый участник конкурса должен был исполнить по крайней мере одну новую, не изданную и нигде не исполнявшуюся песню советского композитора. Ничем другим, кроме этих общих условий, выбор конкурсанта не ограничивался.

Таким образом, конкурсная программа давала возможность получить всестороннее представление об исполнителе. Участнику конкурса было мало проявить свое исполнительское мастерство только в каком-либо одном песенном жанре. Он обязан был показать владение всем богатством советского песне-творчества, знание традиций исполнения разных стилей и жанров советской песни и умение по-новому «прочесть» те произведения, которые имеют давно установившуюся манеру исполнения. Он должен был со вкусом составить свою программу и найти для нее достойное новое произведение, раскрыв своеобразие и прелесть такой новинки.

Эта последняя задача облегчалась тем, что конкурс исполнителей советской песни был одновременно и конкурсом на лучшую новую песню, и композиторы, доверившие певцу свое новорожденное детище, вступали в соревнование между собой. Таким образом конкурс стимулировал более активную работу и исполнителей и композиторов над новыми песнями о советской действительности. В конкурсе принял участие 71 исполнитель: 59 солистов и 12 вокальных ансамблей. Принимая во внимание массовость самого жанра песни, это совсем не так много. Причину, очевидно, нужно искать в том положении, которое сложилось сейчас на концертной эстраде. Очень уж безудержно распространился у нас жанр интимной песенки в различных его вариантах. Очень уж всеобщей и исключительной стала сама по себе нужная и полезная тенденция задушевного разговора со слушателем и связанное с ней стремление увидеть героя в простом, обыкновенном человеке. А погоня за модой ограничила жанровое разнообразие исполнителей песни.

Поэтому многим певцам, работающим на концертной эстраде, условия конкурса оказались просто-напросто не под силу. С другой стороны, очевидно, что по тем или иным причинам в конкурсе приняли участие далеко не все исполнители, которые могли бы успешно на нем выступить. Что же касается вокальных ансамблей, то совсем уж скромное их представительство на конкурсе отражает крайне незначительное количество подобных коллективов в стране. Однако именно эти условия подтверждают своевременность и необходимость проведения такого конкурса. Он должен был привлечь внимание исполнителей к расширению жанрового многообразия их репертуара, к более интенсивной работе над песней большого гражданского звучания, воспевающей героический труд советского народа, богатый и глубокий мир чувств и мыслей советских людей. Но и независимо от того, как скажется конкурс на дальнейших путях развития нашего песенного исполнительства, его результаты кажутся мне значительными и интересными.

Для меня, как я думаю, и для большинства других людей конкурс — это всегда, прежде всего, открытие каких-то новых имен, новых исполнителей или новых композиторов. Ну что это, в са-мом деле, за конкурс, если на нем мы не познакомимся ни с одним доселе неизвестным музыкантом, если полученная в творческом соревновании премия или диплом не являются путевкой в жизнь для артиста, который ранее был неведом, а в результате конкурса становится любимцем слушателей?! Закончившееся соревнование как раз и оказалось особенно привлекательным потому, что оно позволило выявить и впоследствии даст возможность широко популяризировать творчество ряда очень одаренных исполнителей советской песни.

Это получивший первую премию Виктор Вуячич (Ансамбль песни и пляски Белорусского военного округа) — обладатель очень красивого, гибкого и ровного во всех регистрах голоса. Однако сильнейшая сторона творческого облика Вуячича не столько в его вокальных достоинствах, сколько в большой выразительности его пения, в силе пламенного гражданского пафоса, правдиво и увлекательно звучащего в его исполнении, в светлой мужественности его лирики, в свободе и органичности, с которой он переходит от пения к речитативу или декламации, во всем его исполнительском облике — строгость и сдержанность.

Это Венера Майсурадзе (Грузинская филармония), также удостоенная первой премии. Певица обладает огромным обаянием. Красивейший, «бархатный» голос, очень чистая интонаиия, сдержанная, но глубокая и очень сердечная, проникновенная и благородная манера исполнения доставляют слушателю большое эстетическое наслаждение. Особое своеобразие искусству Майсурадзе придает мастерство филигранной орнаментации мелодии, которым она владеет в совершенстве. Естественно, что это делает наиболее привлекательным исполнение ею песен грузинских композиторов, особенно тех, которые написаны в манере, близкой к грузинской народной песне. Но на конкурсе В. Майсурадзе очень выразительно и задушевно исполняла и такие песни, как знаменитое «Прощание» Дм. и Дан. Покрасс или «На кургане» А. Петрова.

К числу «открытий» конкурса относятся также Владимир Макаров (Северо-Осетинская филармония), Вадим Мулерман (Москонцерт), Павел Кравецкий (Ленконцерт), получившие третьи премии, и Нинелъ Богуславская (Белорусская филармония), удостоенная почетного диплома. Мне кажется, что наиболее яркими дарованиями из них обладают два артиста, названные мною первыми.

В. Макаров тяготеет к исполнению экспрессивному, полному драматизма, но и в лирических песнях он очень искренен, непосредственен и мягок. Нужно иметь очень большую смелость, чтобы включить в репертуар эстрадного певца такие хоровые по своей природе песни, как «Самовары-самопалы» А. Новикова и «Смело, товарищи, в ногу». И надо сказать, что попытка В. Макарова «прочесть» песню «Смело, товарищи, в ногу» как сольную завершилась блистательным успехом: его исполнение этого марша революции осталось одним из наиболее ярких впечатлений конкурса. Однако иногда в исполнении В. Макарова, к сожалению, сказывается известная односторонность, я бы решился даже сказать, прямолинейная примитивность, и тогда певец вместо искусного раскрытия таящегося в песне содержания стремится увлечь слушателя одним только непосредственным воздействием своего темперамента. Конечно, подобное ограничение исполнительской задачи сразу же резко снижает художественность его пения.

У В. Мулермана мне в первую очередь хотелось бы отметить его «инициативное», активное отношение к песне. В каждой из них он хочет найти какие-то острохарактерные детали, которые потом и становятся основой его артистической интерпретации песни. Он мастер сатирически-гротескового рисунка, и пустенькая песенка, расцвеченная в его исполнении пародийными образами, намного возвышается над тем своим прототипом, который вышел из-под пера композитора и поэта. Но когда вот также в поисках яркой характеристики певец делает кульминацией своей трактовки песни А. Александрова «Священная война» неистовый крик бегущего в атаку солдата, оборванный то ли пулей, то ли осколком, то ли просто захлебнувшийся в собственном изнеможении, — замысел артиста оборачивается против него. Это происходит потому, что, воздействуя на слушателя физиологически, через натуралистическое подражание, невозможно передать главное в содержании песни — благородную ярость народа, ставшего на борьбу против врага, священный гнев советских людей. К тому же такая трактовка ведет к подмене пафоса утверждения справедливой войны против захватчиков протестом против войны вообще. Песни лирического содержания в исполнении В. Мулермана показались мне однообразными: в них преобладала какая-то сладенькая, умилительная сентиментальность. Хотелось бы также пожелать артисту более тщательно отбирать свой репертуар и по содержанию и по собственно музыкальным его достоинствам.

Я не упоминал до сих пор об Иосифе Кобзоне, потому что искусство этого артиста хорошо известно, и его не назовешь «открытием». Этот прекрасный певец много и очень целеустремленно работает над пропагандой советской песни, сосредоточивая свое внимание на произведениях, несущих гражданское содержание. Поэтому И. Кобзона по праву можно назвать певцом-агитатором. Привлекает симпатии и исполнительская манера артиста. Она строгая, сдержанная, полная достоинства. Вместе с тем певец умеет и быть веселым в песне шуточного содержания и мягким, сердечным — в песне лирической. Особенной похвалы заслуживает профессионализм исполнителя, стабильность его ху-дожественных результатов — качество, которого очень и очень еще не хватает другим лауреатам конкурса. Заслуги Кобзона в популяризации советской песни и его высокое мастерство справедливо отмечены присуждением ему второй премии.

Несколько слов о дипломантке конкурса Н. Богуславской. Она хорошо показалась в первом и, особенно, во втором туре конкурса, пленив слушателей чистотой и глубиной своего исполнительского дарования. Однако в последнем туре в ее исполнении стало ощутительно заметным подражание модным, но, увы, далеко не лучшим певицам нашей эстрады. Это сразу же лишило певицу самобытности, и она растеряла большую долю своего обаяния. Хороший урок на будущее и для Н. Богуславской и для других молодых артистов эстрады!

Вторым дипломантом конкурса стал опытный певец Велло Оруметс (Эстонская филармония). Этот артист умеет быть выразительным и в драматически насыщенной лирической песне («В землянке» К. Листова) и в веселой шуточной песенке (Г. Подельский — «Йенъка»). К сожалению, вкус исполнителя далеко не безупречен, а в его поведении на эстраде иногда проскальзывает неприятная развязность.

Среди вокальных коллективов места распределились следующим образом: первое место занял мужской квартет Азербайджанской филармонии «Гайя», на втором оказался женский октет из Эстонии «Лайне», третью премию поде-лили женский квартет Москонцерта «Советская песня» и мужской квартет под руководством Хателишвили из Грузии. И художественные результаты творческого соревнования вокальных ансамблей кажутся несравненно более скромными, чем итоги конкурса певцов-солистов. В сущности, только квартет «Гайя» включил в свои программы произведения, требующие подлинной виртуозности исполнителей. Он хорошо справился с ними, обнаружив значительное .мастерство исполнения и его интонационную точность. Однако даже и этот квартет в виртуозно техническом отношении отстает от «стандартов», получивших сейчас распространение на зарубежной эстраде. Что же касается других ансамблей, то в их репертуаре преобладают только простенькие песенки, не представляющие сколько-нибудь значительной трудности. По стройности и слаженности исполнения из этих коллективов следует выделить октет «Лайне».

Первое место в конкурсе песен заняла «Память сердца», написанная молодым белорусским композитором И. Лученком (поэт М. Ясень). Это — воспоминание о войне. Лирическая мягкость и повествователъностъ сочетаются в ней со взрывчатой драматической экспрессией.

Вторую премию разделили две песни. Одна из них, написанная эстонским композитором Г. Подельским, носит название «Песне нужна тишина» (поэт К. Любченко). Это иногда светлое, иногда взволнованное раздумье о войне и мире, о счастье людей. Другая — песня А. Островского «Атомный век» (поэт И. Кашежева), в которой весело и задорно, даже с озорствол, поется о серьезных проблемах нашей современности.

Третью премию получила песня известного грузинского композитора Ш. Милоравы о великом сыне Грузии Шота Руставели (поэт О. Шолалбаридзе). По своему характеру она близка народным грузинским песням и отличается ярким своеобразием колорита. Песни А. Жарковского (поэт Д. Седых) «Ой, месяц, месяц», А. Колкера (поэт Л. Куклин) «Солдатская память», Г. Цабадзе (поэт Л. Чубабрия) «Серенада» и В. Савельева (поэт И. Кашежева) «Шли поезда» удостоены дипломов конкурса.

Итак, первый Всесоюзный песенный форум состоялся. С полным правом можно сказать, что организован он весьма своевременно и результаты его безусловно окажут доброе влияние и на развитие советского песенного творчества и на мастерство исполнителей. Убежден, что такие конкурсы песен должны стать у нас хорошей традицией.

КОНСТАНТИН САКВА

На первой странице обложки: Журнала Советский цирк. Январь 1967 г. - рисунок ПАВЛА ПАШКОВА

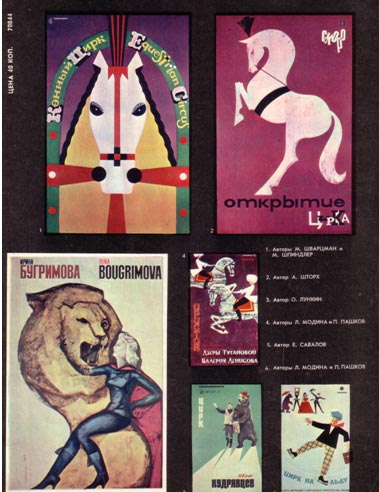

На последнее странице обложки Журнала Советский цирк. Январь 1967 г - плакаты, выпущенные группой рекламы и пропаганды советского циркового искусства.

Журнал Советский цирк. Январь 1967 г.

оставить комментарий