Реферат Киселева А.А. "Эквилибристика"

Слово "цирк" происходит от лат. circus - круг. Производственной площадкой цирка служит круглая цирковая арена.

Эквилибристика: Этимология

Искусство цирка известно с древних времён и связано с трудовыми процессами, бытом и религиозными культами. Так, в странах Востока ремесленники, желая доказать крепость изготовленного ими каната, натягивали его между козел, ходили, бегали и даже прыгали на нём. В Древней Персии воин, чтобы оглядеть окрестность, взбирался на шест, который его товарищ держал зa поясом или на плече. При сборе фруктов с деревьев сборщики удерживали равновесие на вольностоящих лестницах и даже переходили на них от одного дерева к другому. При воспитании воинов в Африке большое значение придавалось акробатическим движениям (перевороты в воздухе, кувыркание на земле и в воздухе), из них впоследствии развивались акробатические прыжки.

Выступления профессиональных цирковых артистов были известны в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, Византии и др. странах. В Древнем Риме существовали эллипсообразные ипподромы (цирки), где происходили бега на колесницах, а между заездами выступали акробаты, жонглёры, дрессировщики, иберийские (грузинские) наездники и др. В Древней Армении в амфитеатрах Тигранакерта и Арташата устраивались как театральные, так и цирковые представления. Такие же представления были известны в начале нашей эры в Грузии.

На фресках Собора святой Софии в Киеве (11 в.) изображён амфитеатр, где идёт представление с участием кулачных бойцов, музыкантов, эквилибристов с шестом; здесь же проходят соревнования лошадей и травля диких зверей.

По свидетельству византийского учёного Никифора Григора (1295-1360), Константинополь посещали конные искусники из Египта, выступавшие также в Халдейе, Аравии, Персии, Ассирии, Армении и Колхиде. В средние века в странах Европы получили распространение фарсовые сцены.

Особую роль в развитии цирка сыграли народные бродячие артисты: во Франции - жонглёры, в Германии - шпильманы, в России - скоморохи, в Польше - франты, в Средней Азии - дорвозы и масхарабозы. Они исполняли диалоги и сценки преимущественно комического содержания, номера звукоподражания, играли на музыкальных инструментах. В их программу входили также акробатические и жонглёрские номера, дрессировка животных, в т. ч. лошадей.

В 1619 при дворе царя Михаила Фёдоровича выступал рязанец Григорий Иванов с прирученным львом. В 1625 и 1626 царю и его приближённым показывали "слоновую потеху".

Большое значение для развития циркового искусства имели рыцарские турниры и другие конные состязания, показ искусной верховой езды и т. п. парфорс-езда, т. е. езда верхом с преодолением особо сложных препятствий. С 13 в. турниры, носившие ранее в основном спортивный характер, превращались в великолепные празднества, своеобразные конные балеты, включавшие и комические элементы.

Изменения, происходившие в технике и тактике конного боя,' привели к тому, что сначала в Италии (12 в.), а потом и в др. странах Европы стали создаваться школы верховой езды. Работавшие в них берейторы проводили показательные уроки, демонстрируя дрессировку и наездническое иск-во; здесь воспиталось первое поколение цирковых артистов. Широкое распространение получили вольтиж, высшая школа верховой езды, выступления парфорс-наездников.

Наездники и дрессировщики лошадей накапливали всё боль-ший опыт и чаще давали представления. К 60-м гг. 18 в. в Европе были известны наездники Прайс, Джонсон, Уйир, Самсон и др. Один из них - Якоб Бейтс давал в 1764 представления в Москве, а в 1765 - в Петербурге. Наездникам был необходим специальный манеж около 13 м в диаметре. Так.появились первые полустационарные цирки. Именно такие цирки Бейтс построил в Москве и Петербурге.

Наездники и дрессировщики лошадей накапливали всё боль-ший опыт и чаще давали представления. К 60-м гг. 18 в. в Европе были известны наездники Прайс, Джонсон, Уйир, Самсон и др. Один из них - Якоб Бейтс давал в 1764 представления в Москве, а в 1765 - в Петербурге. Наездникам был необходим специальный манеж около 13 м в диаметре. Так.появились первые полустационарные цирки. Именно такие цирки Бейтс построил в Москве и Петербурге.

В 1770 кавалерийский капрал в отставке Ф. Астлей открыл в Лондоне школу верховой езды. В 1780 он построил амфитеатр и начал давать в нём представления.

Они включали выступления наездников, дрессировщиков, акробатов и клоунов, пантомимы на историко-батальные сюжеты. Амфитеатр Астлея считают первым в мире стационарным цирком. В 1782 Астлей выстроил в Париже,.в предместье Тампль, ещё один стационарный цирк, в котором позднее стали давать представления А. Франкони и его сыновья Лоренцо (Лоран) и Анри, до этого выступавшие во французской провинции. В 1807 Франкони построил в Париже новое здание, назвав его Олимпийским цирком (до этого Франкони называл своё предприятие амфитеатром или конным театром, но Наполеон I запретил зрелищным предприятиям, кроме нескольких привилегированных, именоваться театрами). Вслед за Франкони другие предприниматели начали называть свои предприятия цирками. Одним из основных жанров цирка является эквилибристика.

Эквилибристика: Краткая история жанра

Термин эквилибристика произошел от латинского Aequilibris, что означает находящийся в равновесии. По количеству разновидностей и степени их сложности эквилибристика представлена в цирке весьма разнообразно. Она хорошо сочетается с элементами других жанров, и это обстоятельство издавна широко используется при создании номеров. Искусство эквилибристики известно очень давно. Как и многие другие жанры цирка, оно возникло из трудовых навыков древних народов, праздничных игрищ, спортивных состязаний. Бродячие артисты прошлых веков показывали в своих выступлениях упражнения, основанные на сохранении равновесия. Они балансировали на бутылках, на ножках стула, ходили и танцевали на канате, балансировали длинный шест с мальчиком на вершине. Ни одно народное празднество или ярмарочное увеселение не обходилось без выступления балансеров. Но особенно широкое распространение подучили выступления канатоходцев. Изображения эквилибристов на камнях, дошедшие до наших дней со времен первобытного Китая, свидетельствуют о глубокой древности этой профессии. Китайские ремесленники, занимавшиеся плетением джутовых канатов, проверяя прочность своих изделий и стремясь вытянуть его, натягивали канат между деревьев, вставали на него, держась за палку, прохаживались, иной раз по нескольку человек. Постепенно вырабатывалась уверенность, развивалось чувство равновесия. Отдельные ловкачи научились стоять не держась, а там стали и ходить по канату. Можно предположить, что среди них завязывались соревнования: кто дольше простоит, кто дальше пройдет по канату не держась. В дальнейшем навыки балансирования на канате совершенствовались, превращались в ремесло.

Среди многих упражнений на канате популярны были и танцы. Китайские канатоходцы танцевали с мечами, выполняя ими различные движения, имитирующие воинские действия.

Выступления канатоходцев были известны и в Древнем Риме. В отличие от китайских древнеримские канатоходцы танцевали на котурнах - род сандалий на высокой подошве, увеличивающей рост.

Искусство канатоходцев было издавна широко распространено и у народов Средней Азии и Кавказа.

Игры на канате восхищали своей ловкостью, изобретательностью и незаурядным мастерством.

Очень распространены были в XVI-XVII веках выступления на наклонном канате. Джозеф Стратт рассказывает о таком канатоходце: "...он натянул канат от вершины башни Павла до земли. Лег на канат грудью, опустив по обе стороны руки и ноги и, как свидетельствует очевидец, скатился вниз, как будто бы стрелой, выпущенной из лука" .

Знаменитый канатоходец Блонден в своих воспоминаниях также упоминает о "древнефранкском, совершенно устаревшем "косом канате". Японские эквилибристы, поднимаясь по наклонному канату, ставили ноги так, что канат проходил между двумя пальцами, которыми они обхватывали его с обеих сторон.

Воспетое поэтами искусство балансеров на канате, зародившееся на Востоке, перешагнуло границы и распространилось по всем странам. Канатоходцы нередко участвовали в различных торжествах. Французский историк Фруссар описывает выступление канатоходцев в Париже в 1835 году по случаю восшествия на престол Карла VI.

Первые сведения о канатоходцах в России относятся к 1605 году. Канатоходцы показывали свое искусство во время увеселений, организованных при дворе Дмитрия Самозванца, а также при коронации Анны Иоанновны. О выступлении канатоходцев извещают афиши крепостного цирка С. С. Апраксина. В XVI столетии крепостные крестьяне, из которых состояли труппы крепостных цирков, отпущенные на оброк, зарабатывали деньги различными ремеслами, а также выступлениями, в том числе и на канате. В середине XVII века при дворе царя Алексея Михайловича значился канатоходец Иван Семенов Ладыгин.

Нет сомнения, что древнее народное искусство канатоходцев оказало прямое влияние на развитие этой области в цирке.

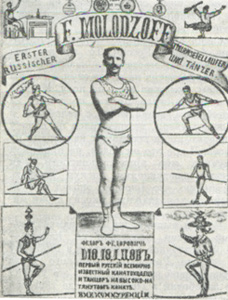

Известный русский канатоходец Федор Молодцов, прославившийся во второй половине XIX века, выступал в давней традиции. Он ходил по канату в мешке с завязанными глазами, плясал трепака, стоя играл на балалайке, стрелял из ружья в цель; двигаясь по канату, балансировал на голове зажженную лампу, а затем и кипящий самовар. После сенсационного перехода Мододцова по канату через Темзу, лондонские газеты восторженно называли его "русским чудом". В своих мемуарах основатель известного музыкального клоунского дуэта Бим-Бом И. С. Радунский, хорошо знавший Молодцова по совместным выступлениям, вспоминает: "Федор Молодцов своей отвагой и мастерством превзошел прославленного, стяжавшего мировую известность иностранца Блондена".

Известный русский канатоходец Федор Молодцов, прославившийся во второй половине XIX века, выступал в давней традиции. Он ходил по канату в мешке с завязанными глазами, плясал трепака, стоя играл на балалайке, стрелял из ружья в цель; двигаясь по канату, балансировал на голове зажженную лампу, а затем и кипящий самовар. После сенсационного перехода Мододцова по канату через Темзу, лондонские газеты восторженно называли его "русским чудом". В своих мемуарах основатель известного музыкального клоунского дуэта Бим-Бом И. С. Радунский, хорошо знавший Молодцова по совместным выступлениям, вспоминает: "Федор Молодцов своей отвагой и мастерством превзошел прославленного, стяжавшего мировую известность иностранца Блондена".

Другая разновидность эквилибристики, получившая распространение в цирке лишь с 20-х годов нашего столетия, - эквилибристика на катушке - своим возникновением обязана древне-китайским красильщикам тканей. Пользуясь деревянным валиком для отжимания окрашенных тканей, они становились на деревянную площадку, положенную поперек валика, и раскатывали его по ткани движениями ног из стороны в сторону. Вначале придерживались руками за палку, а со временем, обретя чувство равновесия, могли уже и не держаться.

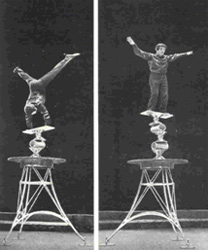

Из трудового процесса возникла и эквилибристика на вольностоящих лестницах. Издавна сборщики фруктов пользовались деревянной лесенкой для снятия плодов с деревьев. Приставив лесенку к стволу, они поднимались на ее вершину, а чтобы удобнее было стоять, переносили одну ногу через последнюю перекладину, зажимали ее меж колен и в этом положении ухитрялись не только стоять, но и переходить с ней к другому дереву, придерживаясь за ветви. Постепенно развивалось чувство равновесия, и уже можно было стоять на лесенке не держась за ветви, регулируя ее устойчивость и передвижение усилиями ног.

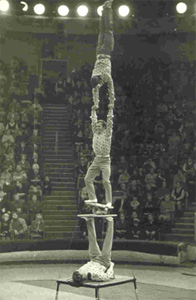

Широко распространенный цирковой снаряд - перш был известен в отдаленные века в Японии, Китае, Индии, на Ближнем Востоке. Там он изготовлялся из бамбука, природная гибкость которого использовалась для создания зрелищного эффекта: под тяжестью находящегося на вершине артиста перш пружинил, гнулся.

В России упражнения с першом показывали скоморохи. В Киеве на фресках Софийского собора, относящихся к XI веку, в скоморошьем действе участвует и першист. В своих выступлениях древние балансеры использовали также и лестницу. Афиши петровских времен сообщали, что будет "колебимое явление от француза, а именно лестница 7 футов, на оной младенец, потом поставил оную на чело, танцует фоли дишн-пань. Младенец двух лет, показывающий всякие экзерциции..." .

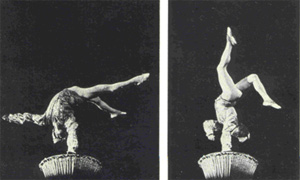

Из глубины веков дошло до нас изображение человека, стоящего на руках. Это упражнение является ключевым в большинстве разновидностей сегодняшней эквилибристики. Почти все построения на эквилибристических снарядах и реквизите начинаются или завершаются стойкой на руках. Упражнения с деревянными кубиками, сейчас широко распространенные, впервые показали алжирские артисты Абаши и Мацус в XIX веке. Стоя на руках на двух пирамидах из нескольких кубиков, поставленных друг на друга, эквилибрист переносил туловище с одной руки на другую, поочередно откидывая в сторону по кубику. И поныне деревянные кубики являются неотъемлемым аксессуаром не только подобных номеров, но и применяются в индивидуальной тренировке эквилибриста-стоечника.

Стойка на голове получила распространение несколько позже стойки на руках. В одной из афиш XVII века описывали выступление эквилибриста в России: "Стоит на главе вверх не дотыкаясь руками до земли, концами острыми шпаги положа к шее и пьет рюмку вина за здравие всей компании" .

Но не все разновидности жанра имеют древнее происхождение. Эквилибристика на штейн-трапе могла появиться лишь после того, как в конце первой половины прошлого столетия цирк обогатился гимнастической трапецией, перенесенной на манеж из спорта.

Много позже других разновидностей эквилибристики появилась езда на велосипедах, ибо сам велосипед существует около двух веков. В 1800-1801 годах изобретатель-самоучка уральский крепостной Ефим Артамонов сделал двухколесный велосипед-самокат. Соорудив железную раму, умелец приладил к ней два колеса, расположив их друг за другом, и, нажимая на педали, приводил свою машину в движение. Попутно заметим, что в Европе велосипед с шатунами на заднем колесе, передвигавшийся за счет вращения педалей ногами, появился только в 1836 году.

В России фигурная езда на велосипедах возникла во второй половине XIX века. Развитие спорта в 900-х годах вызвало увеличение количества спортивных площадок, циклодромов. Широкое распространение получили гонки и фигурная езда на велосипедах. Спортивные достижения нередко стали демонстрировать в цирке. Некоторые спортсмены впоследствии становились цирковыми артистами. Вначале выполнялись несложные элементы фигурной езды, а затем и игры - "Футбол на велосипедах", "Поло на велосипедах", "Баскетбол на велосипедах". Зародившиеся в глубине веков отдельные трудовые навыки постепенно принимали характер спортивных упражнений, видоизменялись, совершенствовались. Но прошло не одно поколение, пока эти разрозненные действия приняли определенные зрелищные формы и, обретя выразительные средства и отличительные признаки, переросли в искусство.

Эквилибристика: Известные номера и их репертуар

Таким образом, в современном цирке сформировались следующие виды жанра эквилибристики: ручная, на лестнице (вольностоящей, ножной, переходной), на першах, на проволоке (тугой, свободной), на штейн-трапе, на катушках, на велосипедах (двухколесных, моноциклах, велосипедных колесах), на шаре. Развитие каждого подвида заключается в усложнении трюков и использовании нового реквизита. Так, например, российские эквилибристы М.Егоров и В.Волжанский первыми исполнили стойки на ходулях. Особенно эффектно смотрелись прыжки в стойке на одной руке на ходуле. В.Яковлев первым выполнил стойку на руках на вертикалях вольностоящей лестнице. В.Арзуманов в стойке на голове на роликах спускался по наклонно натянутому канату. Нередко артисты соединяют эквилибр с трюками других жанров. Братья Шуляковские стоя на одной руке, свободными руками перебрасывались тремя мячами, ударяя ими в пол. В другом трюке, стоя на голове лицом друг к другу, один держал бубен, а другой бросал в бубен каскадом 3 мяча. Л.Осинский стал основоположником в соединении ручного эквилибра с элементами "каучука".

Таким образом, в современном цирке сформировались следующие виды жанра эквилибристики: ручная, на лестнице (вольностоящей, ножной, переходной), на першах, на проволоке (тугой, свободной), на штейн-трапе, на катушках, на велосипедах (двухколесных, моноциклах, велосипедных колесах), на шаре. Развитие каждого подвида заключается в усложнении трюков и использовании нового реквизита. Так, например, российские эквилибристы М.Егоров и В.Волжанский первыми исполнили стойки на ходулях. Особенно эффектно смотрелись прыжки в стойке на одной руке на ходуле. В.Яковлев первым выполнил стойку на руках на вертикалях вольностоящей лестнице. В.Арзуманов в стойке на голове на роликах спускался по наклонно натянутому канату. Нередко артисты соединяют эквилибр с трюками других жанров. Братья Шуляковские стоя на одной руке, свободными руками перебрасывались тремя мячами, ударяя ими в пол. В другом трюке, стоя на голове лицом друг к другу, один держал бубен, а другой бросал в бубен каскадом 3 мяча. Л.Осинский стал основоположником в соединении ручного эквилибра с элементами "каучука".

Из его последователей больших успехов добивается лауреат Международных конкурсов в Вероне и Монте-Карло О. Изосимов. "Катушка" первое время использовалась в качестве усложнения трюков в работе жонглеров (А.Кисс), эквилибристов с першами (Утехиных). Положение изменилось, когда в 1961 г. С.Черных показал работу с несколькими "катушками", поставленными одна на другую.

Из его последователей больших успехов добивается лауреат Международных конкурсов в Вероне и Монте-Карло О. Изосимов. "Катушка" первое время использовалась в качестве усложнения трюков в работе жонглеров (А.Кисс), эквилибристов с першами (Утехиных). Положение изменилось, когда в 1961 г. С.Черных показал работу с несколькими "катушками", поставленными одна на другую.

Оригинальную работу на "катушках" исполняют лауреаты Международного конкурса "Цирк-завтра" в Париже Н. и П. Лаврик. Групповая эквилибристика на катушках впервые была показана в 1966 г. Н.Авдеевым, А. Киселевым, В. Хазовым.

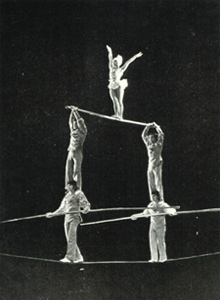

Эквилибр на вольностоящих лестницах тесно связано с искусством жонглирования. Именно жонглеры добиваются самых значительных успехов. Среди них: Л.Феррони, Г.Попович, и др. Реже встречаются номера эквилибристов, исполняющих на вольностоящих лестницах акробатические трюки: плечевую колонну, "узкоручку", копфштейн на голове нижнего и др. В паре эквилибристов Когут партнер, стоя на вольностоящей лестнице, балансирует на лбу перш с партнершей, крутящей хула-хупы. Есть номера, в которых используются две лестницы (В.Мильва и А.Дубицкий, Свирины, Петлицкие). Новатором стала труппа пр А.Симадо. В оригинальном номере, созданном режиссером Л.Петлицким для выпускников ГУЦЭИ пр А.Полещук, между двумя лестницами через весь манеж летала трапеция, на грифе которой нижний балансировал партнеров на плечах, на голове и на лобовом перше.Прогресс в эквилибре с ножными лестницами шел по пути увеличения числа верхних партнеров. Е.Милаев балансировал на ногах лестницу, на которой одновременно выполняли трюки 5 партнеров. Особую разновидность представляют велофигуристы (Александровы, Морено, Польди, Асмус и др.). Артисты А. и Н.Польди еще в 30-х гг. исполняли на высоком моноцикле такие сложные трюки, как стойки руки в руки, голова в голову, "узкоручка". С 50-х гг. эквилибристы на моноциклах обращаются к жонглировнию (Я.Польди, Н.Столяров и др.). Впервые сольный номер на одном колесе без седла создал эквилибрист А.Цуканов. Большую роль в развитии эквилибра с першами сыграли отечественные эквилибристы (Бахман, Ширай, Манукян, Французовы, Костюк, Сарач и др.). В 20-х гг. Я.Бахман балансировал лобовой перш с 2, а затем с 3 верхними. Сарач исполнили тройной баланс с лобовыми першами. В.Шабаев проезжал на двухколесном велосипеде по манежу целый круг, балансируя на лбу перш с партнершей. Многообразием форм отмечено и искусство канатоходцев в отечественном цирке. В 30-х гг. успехом пользовались Свирины и Тарасовы - воздушные канатоходцы над сеткой.

Эквилибр на вольностоящих лестницах тесно связано с искусством жонглирования. Именно жонглеры добиваются самых значительных успехов. Среди них: Л.Феррони, Г.Попович, и др. Реже встречаются номера эквилибристов, исполняющих на вольностоящих лестницах акробатические трюки: плечевую колонну, "узкоручку", копфштейн на голове нижнего и др. В паре эквилибристов Когут партнер, стоя на вольностоящей лестнице, балансирует на лбу перш с партнершей, крутящей хула-хупы. Есть номера, в которых используются две лестницы (В.Мильва и А.Дубицкий, Свирины, Петлицкие). Новатором стала труппа пр А.Симадо. В оригинальном номере, созданном режиссером Л.Петлицким для выпускников ГУЦЭИ пр А.Полещук, между двумя лестницами через весь манеж летала трапеция, на грифе которой нижний балансировал партнеров на плечах, на голове и на лобовом перше.Прогресс в эквилибре с ножными лестницами шел по пути увеличения числа верхних партнеров. Е.Милаев балансировал на ногах лестницу, на которой одновременно выполняли трюки 5 партнеров. Особую разновидность представляют велофигуристы (Александровы, Морено, Польди, Асмус и др.). Артисты А. и Н.Польди еще в 30-х гг. исполняли на высоком моноцикле такие сложные трюки, как стойки руки в руки, голова в голову, "узкоручка". С 50-х гг. эквилибристы на моноциклах обращаются к жонглировнию (Я.Польди, Н.Столяров и др.). Впервые сольный номер на одном колесе без седла создал эквилибрист А.Цуканов. Большую роль в развитии эквилибра с першами сыграли отечественные эквилибристы (Бахман, Ширай, Манукян, Французовы, Костюк, Сарач и др.). В 20-х гг. Я.Бахман балансировал лобовой перш с 2, а затем с 3 верхними. Сарач исполнили тройной баланс с лобовыми першами. В.Шабаев проезжал на двухколесном велосипеде по манежу целый круг, балансируя на лбу перш с партнершей. Многообразием форм отмечено и искусство канатоходцев в отечественном цирке. В 30-х гг. успехом пользовались Свирины и Тарасовы - воздушные канатоходцы над сеткой.  Они первыми перенесли на канат сложные акробатические трюки. Другое направление эквилибра на канате было представлено узбекскими, азербайджанскими, армянскими артистами ("Цовкра", Абакаровы, Ташкенбаевы, Алихановы и др.). Революцию в искусстве эквилибра на канате совершил В.Волжанский.

Они первыми перенесли на канат сложные акробатические трюки. Другое направление эквилибра на канате было представлено узбекскими, азербайджанскими, армянскими артистами ("Цовкра", Абакаровы, Ташкенбаевы, Алихановы и др.). Революцию в искусстве эквилибра на канате совершил В.Волжанский.

Больших успехов русские эквилибристы достигли на тугой проволоке (Кох, Курзямовы). С 30-х гг. бурное развитие получают танцевальные номера (Сербина, Логачева, Т. Маркова и В.Стихановский, Хусаинова, Курзямова и др.). На свободной проволоке эквилибристы исполняют стойку на руках, в т.ч. в раскачке, стойку на одной руке, копфштейн, ездят на моноцикле, жонглируют (О.Попов) и пр. Воздушная эквилибристика представлена номерами штейн-трапе ( А.Герцог, Л.Лидина, Папазовы, Александров) и "Чертов мост" (Мироновы, Гугкаевы).

Эквилибристика: О себе

Мои родители цирковые артисты, поэтому я, как говорят в цирке, родился в опилках. Всё моё детство прошло в постоянных разъездах по нашей стране и за рубежом. Я ежедневно видел рядом с собой людей, которые горячо любили своё трудное дело - работу в цирке. Видимо это обстоятельство и определило мою дальнейшую судьбу. Начиная с пятилетнего возраста, я начал пробовать исполнять различные акробатические элементы, а моим первым учителем был отец. Моё первое выступление в цирке состоялось в чилийской столице городе Сант-Яго, когда мне исполнилось девять лет. Это был огромный цирк полностью заполненный зрителями и было очень страшно выходить на сцену (там была сцена, а не манеж). Плохо помню, как я отработал, но по радостным глазам отца и по многочисленным поздравлениям артистов понял - всё в порядке. Этот номер парной акробатики мы с отцом работали на протяжении нескольких лет, постоянно пополняя и изменяя его трюковой репертуар.

Мои родители цирковые артисты, поэтому я, как говорят в цирке, родился в опилках. Всё моё детство прошло в постоянных разъездах по нашей стране и за рубежом. Я ежедневно видел рядом с собой людей, которые горячо любили своё трудное дело - работу в цирке. Видимо это обстоятельство и определило мою дальнейшую судьбу. Начиная с пятилетнего возраста, я начал пробовать исполнять различные акробатические элементы, а моим первым учителем был отец. Моё первое выступление в цирке состоялось в чилийской столице городе Сант-Яго, когда мне исполнилось девять лет. Это был огромный цирк полностью заполненный зрителями и было очень страшно выходить на сцену (там была сцена, а не манеж). Плохо помню, как я отработал, но по радостным глазам отца и по многочисленным поздравлениям артистов понял - всё в порядке. Этот номер парной акробатики мы с отцом работали на протяжении нескольких лет, постоянно пополняя и изменяя его трюковой репертуар.

Конечно, можно было спокойно работать и дальше, но на семейном совете было решено сделать из меня разностороннего образованного артиста и вот я в цирковом училище. Безусловно, было не просто осваивать новые для меня жанры: гимнастику, проволоку, жонглирование и лишь благодаря помощи педагогов я смог добиться определённых успехов. Одновременно с учебой в училище я продолжал репетиции в номере своих родителей и сейчас работаю в номере художественно - акробатическая группа в качестве верхнего партнёра.

Конечно, можно было спокойно работать и дальше, но на семейном совете было решено сделать из меня разностороннего образованного артиста и вот я в цирковом училище. Безусловно, было не просто осваивать новые для меня жанры: гимнастику, проволоку, жонглирование и лишь благодаря помощи педагогов я смог добиться определённых успехов. Одновременно с учебой в училище я продолжал репетиции в номере своих родителей и сейчас работаю в номере художественно - акробатическая группа в качестве верхнего партнёра.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ЦИРКОВОГО И ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА (ГУЦЭИ) им. М. Н. РУМЯНЦЕВА (КАРАНДАША)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ЦИРКОВОГО И ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА (ГУЦЭИ) им. М. Н. РУМЯНЦЕВА (КАРАНДАША)

Веками цирковое мастерство передавалось строго внутри семьи, от отца к сыну или ученикам, которые входили в семью. Посторонний не мог узнать секреты ремесла, охраняемые в замкнутом кастовом мирке. На этом фоне история создания ГУЦЭИ, специального учебного заведения для подготовки артистов эстрады и цирка, приобретает особенное значение.

Осенью 1927 года Народный комиссариат просвещения принял решение организовать на базе действующей Мастерской циркового искусства (1926-1927), которая занималась переподготовкой артистов и созданием новых цирковых номеров, Курсов циркового искусства с 3-летним сроком обучения. Так было положено начало профессиональному обучению артистов цирка.

В 1930 году КЦИ реорганизовали в Техникум циркового искусства. Тогда же в нем появилась арена, ставшая не только учебной площадкой, но и "Районным цирком", в котором студенты проходили творческую практику. Кроме бывшего акробатического техникум открыл отделение клоунады и с 1934 года стал Всесоюзной школой циркового искусства, а с 1938 - Государственным училищем циркового искусства (ГУЦИ).

В 1930 году КЦИ реорганизовали в Техникум циркового искусства. Тогда же в нем появилась арена, ставшая не только учебной площадкой, но и "Районным цирком", в котором студенты проходили творческую практику. Кроме бывшего акробатического техникум открыл отделение клоунады и с 1934 года стал Всесоюзной школой циркового искусства, а с 1938 - Государственным училищем циркового искусства (ГУЦИ).

Расширялась программа обучения, кроме основной профессии студенты изучали историю театра, цирка и эстрады, живописи, музыки, мастерство актера, хореографию и другое. Первыми преподавателями училища были многие известные деятели искусства, такие, как Д. Альперов, В. Жанто, Д. Кара-Дмитриев, М. Местечкин, Н. Ознобишин, Б. Тенин, Н. Фореггер, А. Ширай. Его директорами в разные годы были А. Луначарская, О. Линдер, Ю. Дмитриев, В. Жанто, Н. Барзилович, А. Волошин, С. Макаров, А. Анютенков и В. Владимиров.

С 1960 по 1990 год в училище работало детское акробатическое отделение с 7-летним сроком обучения, с 1962 по 1974 год - вечернее отделение клоунады и музыкальной эксцентрики. В 1961 году, когда открылось эстрадное отделение, училище приобрело современное название.

С 1960 по 1990 год в училище работало детское акробатическое отделение с 7-летним сроком обучения, с 1962 по 1974 год - вечернее отделение клоунады и музыкальной эксцентрики. В 1961 году, когда открылось эстрадное отделение, училище приобрело современное название.

Выдающиеся педагоги-режиссеры, новаторы и изобретатели новой аппаратуры Н. и В. Кисе, Ю. Мандыч, Н. Степанов, С. Морозов, Н. Бауман, С. Каштелян, Ф. Земцев, З. Гуревич, работавшие в разные годы в ГУЦЭИ, обогатили новыми творческими идеями не только отечественное, но и мировое искусство. В те годы из стен училища вышли артисты, прославившие русский цирк на всех континентах - 0. Попов, Л. Енгибаров, Ю. Куклачев и А. Николаев, Л. Костюк и О. Лозовик, В. Головко и В. Шемшур, Е. Майхровский и многие другие. В стенах училища осваивал цирковое ремесло и великий Карандаш - М. Н. Румянцев, чье имя присвоено ГУЦЭИ в 1987 году.

Целую плеяду "звезд" подготовило и эстрадное отделение ГУЦЭИ. Среди его выпускников - Е. Камбурова, В. Спесивцев, С. Власова, Ж. Бичевская, Г. Хазанов, Е. Шифрин.

Целую плеяду "звезд" подготовило и эстрадное отделение ГУЦЭИ. Среди его выпускников - Е. Камбурова, В. Спесивцев, С. Власова, Ж. Бичевская, Г. Хазанов, Е. Шифрин.

В 1979 году в стенах ГУЦЭИ родился Конкурс клоунады имени Леонида Енгибарова, объявленный в 1993 году Открытым международным конкурсом клоунады и эксцентрики. С тех пор он раз в два года проходит на арене Большого Московского цирка. Почти с первых лет своего существования ГУЦЭИ помогало организовывать цирковое дело и профессиональное обучение артистов на международном уровне. Уже в 1939 году была создана цирковая школа и цирк в Монголии, а затем педагоги училища помогали создавать цирковые номера и цирковые школы в Болгарии, Вьетнаме, Лаосе и на Кубе, где училище носит имя Ю. Мандыча. В ГУЦЭИ стажировались артисты из Вьетнама, Ганы, Зимбабве, Германии, Швейцарии, Австрии, его педагоги преподают в цирковых школах Франции, Италии, Канады. Директором ГУЦЭИ с 1995 года является В. М. Савина.

В данное время я работаю в номере "художественно акробатическая группа" в качестве верхнего партнера.

В данное время я работаю в номере "художественно акробатическая группа" в качестве верхнего партнера.

У этого номера есть своя история. Он был создан в ГУЦЭИ режиссером Аркатовым и в последствии был переоформлен режиссером В. Головко в коллективе "Русские самоцветы".

Его руководителем долгое время был мой дядя Ю.Киселев. Благодаря мастерству исполнителей и оригинальному режиссерскому решению номер пользовался успехом не только в нашей стране, но и за рубежом. В 1982 году в цирковой дирекции номер был выпущен в обновленном качестве с новыми партнерами и новым трюковым репертуаром, а руководителем стал мой отец А.Киселев. Он же стал и моим первым учителем.

После поступления в цирковое училище моими основными педагогами стали Владимир Федорович Алексеев и Валентина Ивановна Кузнецова. Все мои успехи в эквилибристике неразрывно связаны с их самоотверженным трудом.

После поступления в цирковое училище моими основными педагогами стали Владимир Федорович Алексеев и Валентина Ивановна Кузнецова. Все мои успехи в эквилибристике неразрывно связаны с их самоотверженным трудом.

В завершение хочется сказать о своих творческих планах. Учеба в ГУЦЭИ помогла мне овладеть в той или иной мере многими цирковыми жанрами. Я надеюсь, что в дальнейшем при условии серьезного отношения к делу использовать эти навыки в освоении такой сложной профессии как коверный клоун. Для этого нужны нешуточные знания и непоколебимое желание, но главное, что я в цирке, а цирк искусство оптимистическое.

В завершение хочется сказать о своих творческих планах. Учеба в ГУЦЭИ помогла мне овладеть в той или иной мере многими цирковыми жанрами. Я надеюсь, что в дальнейшем при условии серьезного отношения к делу использовать эти навыки в освоении такой сложной профессии как коверный клоун. Для этого нужны нешуточные знания и непоколебимое желание, но главное, что я в цирке, а цирк искусство оптимистическое.

Киселев А.А.