«SALTO-MORTALE» Валерии Цветаевой

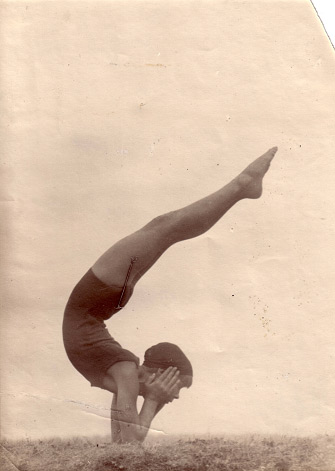

Стойка на локтях. Класс Цветаевой. Уч. Левшина. Таруса. 1928 г.

– Ничего я сальтишко сделал?

– Дурачек, ты ведь не просто сделал «сальтишко», а наглядно показал один из египетских культов.

– Чего?

– Это культ мертвых. Ведь сальто-мортале в переводе с латинского – прыжок смерти. Ты, умирая, одновременно рождаешься.

– Правда, что ли?

– Ага. Амбивалентность такая.

– Здорово, пойду еще раз сделаю.

Действительно, дурачек. Он даже не спросил, а что такое «амбивалентность». Сделал, подошел снова и спросил:

– А что такое «амби…», как его там… дальше?

/Из «Диалогов с самим собой» - бережно хранятся в архиве их автора/

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ «ВНАЧАЛЕ сотворила…»

И нашли, кому предложить писать юбилейный буклет. Но я кандидат искусствоведения, еще преподаю историю цирка и эстрады – по идее, кому, как не мне? По идее. Но если спотыкаешься в самом начале, то лучше дальше не идти. Конечно, можно идти, но я не могу. Именно поэтому, и сразу после первого абзаца, я не смог читать библию. «ВНАЧАЛЕ сотворил Бог небо и землю». Простите, а кто тогда сотворил его? Не могу начать и юбилейный буклет, посвященный нашему училищу циркового и эстрадного искусства имени Румянцева М. Н. «Карандаша». Да хотя бы вот здесь – меня Карандаш возненавидел бы за этого «Карандаша», взятого в кавычки. «Румянцев», говорил он – для бухгалтерии. Он Карандашом вошел даже в энциклопедию.

И нашли, кому предложить писать юбилейный буклет. Но я кандидат искусствоведения, еще преподаю историю цирка и эстрады – по идее, кому, как не мне? По идее. Но если спотыкаешься в самом начале, то лучше дальше не идти. Конечно, можно идти, но я не могу. Именно поэтому, и сразу после первого абзаца, я не смог читать библию. «ВНАЧАЛЕ сотворил Бог небо и землю». Простите, а кто тогда сотворил его? Не могу начать и юбилейный буклет, посвященный нашему училищу циркового и эстрадного искусства имени Румянцева М. Н. «Карандаша». Да хотя бы вот здесь – меня Карандаш возненавидел бы за этого «Карандаша», взятого в кавычки. «Румянцев», говорил он – для бухгалтерии. Он Карандашом вошел даже в энциклопедию.

О его капризном нраве я знаю даже из своего наблюдения.

В свое время я закончил ГИТИС или, как его теперь называют – РАТИ. Меня там учили режиссуре цирка. Надо признаться - учили хорошо, даже можно сказать «крепко». Да так крепко, что пресловутое «не верю» вошло пожизненной татуировкой. А это не «тату». Теоретически пришлось отряхиваться лет десять, а вот на практике невольно тянет. Помню кабинет Местечкина Марка Саломоновича, режиссера старого цирка – он тогда вел нашу специализацию. Увидел группу – Стихановского Володю, Маковского и Ротмана, Бернадского Эдика, Маторина. Мы сидим. Слушаем мастера. Вдруг открывается дверь – входит Карандаш. Ни слова не говоря, подходит к фотографии со своим изображением, снимает со стены и, также молча, уносит с собой.

- Вот всегда так, - говорит Местечкин – как поругаемся, приходит и уносит свой портрет. Увидев, что наши лица превратились в вопросительные знаки, объяснил причину раздора:

- Я сказал ему: «Не верю», а он понял буквально.

Чему тогда «не верил» Местечкин, не помню. Может быть тому, что Карандаш не убедительно переливал из пустого в порожнее?

А как быть с этим? А с этим, так хоть ломай весь юбилей. Его отмечали по седьмым годам, от 27-го. А теперь, как выяснилось, юбилей – это когда с цифрой 5-ть. Сейчас 2007-ой. Значит, нам до него еще пять лет, а 80-летие – просто праздник. Но не только это. По мнению моего ученого наставника и друга, а он все-таки доктор искусствоведения, училище вообще было открыто не в 27-м, а годом раньше. Так значит, мы его все время отмечали неправильно? Мой выпуск был в 1967-ом и он считался юбилейным. Это было приятно. Интересно, а когда выпустился Сергей Михайлович Макаров?

Оказывается, в 1961-ом. Так, значит, юбилейным теперь становится не мой, а его выпуск? Ну и дела - такой ход конем. Он вообще человек со многими замками. Выпустился из училища в буффонадной тройке, а потом даже стал его директором. А когда перестал им быть, то поделился со мной еще одной тайной. На стене директорского холла нарисована картина с Арлекином и девочкой на шаре. Вокруг них… Нет, не буду раскрывать, кто-нибудь обязательно замажет.

Так, когда же все таки открылось наше училище и кто его на самом деле сотворил ВНАЧАЛЕ?

За книгами меня уже не видно. В маленькой энциклопедии «Цирк» за 73-ий год написано, что наше училище, прежде чем стать ГУЦЭИ, имело много наименований, но первоначально имело аббревиатуру МАЦИС (Мастерская циркового искусства), которое, действительно, существовало с 1926-го года, но только по 27-ой. «Занималась переподготовкой артистов и созданием новых цирковых номеров, главным образом разговорного жанра. Затем, в 1928-ом, была реорганизована в курсы циркового искусства – КЦИ с 3-летним сроком обучения. Первый выпуск состоялся 5 мая 1930-го».

Авторы и составители энциклопедии: А. Я. Шнеер и Р. Е. Славский.

(Цирк. Маленькая энциклопедия. Советская энциклопедия. М. 1973. С. 97)

В другой энциклопедии, «Большой» от 2000 года, несколько иначе:

«Осенью 1927 Нар. комиссариат просвещения принял решение создать на базе Мастерской циркового иск-ва (МАЦИС; 1926-1927) Курсы циркового иск-ва (КЦИ) с трёхлетним сроком обучения».

Авторы: Р. Е. Славский, М. С. Рудина.

/Цирковое искусство России. Большая Российская энциклопедия. М. 2000. С.106)

А вот в эстрадных за 2000 и 2004 гг., написано, что ГУЦЭИ – «среднее специальное учебное заведение для подготовки артистов цирка и эстрады в различных жанрах. Основано в 1926. Вначале – МАЦИС 1926-1927, КЦИ – 1928-1930…»

Автор статей, ну, конечно, же, С. М. Макаров.

/Эстрада в России. ХХ век. Лексикон. М. «РОССПЭН». 2000. с.142; Эстрада в России. ХХ век. Лексикон. М. «Олма-Пресс». 2004. с.160/

Есть и еще одна толстая и большая книга – монография о Русских театральных школах. Попала она ко мне случайно и произошло это в библиотеке нашего училища.

- Евгений Петрович, вам нужна такая книга, у нас их две?

- Какая?

- «Русская театральная школа».

Увидя размеры книги и представив ее цену, я решил отказаться.

- А здесь есть статья и о нашем училище.

- Да? А кто автор?

- Вы.

- Что же вы сразу не сказали. Интересно и что я там «понаписал».

А «понаписал», после лирического вступления, следующее:

«…что осенью 1927 года Народный комиссариат просвещения принял решение открыть Курсы циркового искусства (КЦИ) с трехлетним сроком обучения».

/Русская театральная школа. – М.: Изд-во «ПанЪинтер», 2004. С.418/

О МАЦИС вообще ни слова. И надо же какой я смелый – почти ни с кем не согласился, даже со своим научным руководителем. Уж очень мне хотелось остаться юбилейным выпускником 1967 года.

По мере роста стопки книг, я начинаю понимать, как был неправ. Вернее не совсем неправ. Я просто сыграл в поддавки с Народным комиссариатом просвещения, Луначарской и принятыми традициями нашего училища – отмечать юбилеи от 27-го года.

На самом деле, готовиться к открытию такого учебного заведения начали с 1925 года. Центральный комитет профсоюза работников искусств выступил с предложением создать цирковую школу и разработал проект ее организации. Этот проект был направлен для согласования в Наркомпрос, а оттуда поступил в Центральное управление цирками. ЦУГЦ приняло проект об открытии школы-студии для цирковых работников и приступило к организационным мероприятиям. Вскоре был объявлен прием в Мастерскую циркового искусства. Однако по организационным причинам (отсутствие помещения, неподготовленность педагогов) в 1925 году Мастерская к занятиям не приступила». Толком не приступила и в 26-ом. И вот только в августе 1927-го, когда на должность заведующей Мастерской была назначена А. А. Луначарская — «опытный педагог, старый член партии, культурный и любящий цирковое искусство человек» - дело сдвинулось. Она собрала совещание, где было решено на базе Мастерской «СОТВОРИТЬ…» Курсы циркового искусства и организовать работу на новых началах. Изменились условия приема: если раньше принимали с четырехлетним образованием, то теперь в школу могли поступить молодые люди с образованием не ниже семилетки. Естественно, что общий уровень культуры учащихся сразу повысился. Были разработаны учебные планы. Пришли преподавать новые педагоги, среди которых особенно выделился Сергей Петрович Сергеев, о котором Ю. А. Дмитриев писал, что это был первый педагог, «опирающийся на теорию, на методику и добивавшийся благодаря этому отличных результатов. Постепенно работа Сергеева привлекла внимание других преподавателей, они также начали искать пути методического раскрытия упражнений, а не простого «натаскивания» на трюки».

/Дмитриев Юрий Арсеньевич. Советский цирк. Очерки истории 1917-1941. М. Искусство. 1963. С.224/

О заслугах Сергеева говорил и Фридман И. С., поступивший в Техникум в 1930-ом. На мой вопрос: «А кто был в приемной комиссии?», ответил: Комиссия из педагогов. Главным был Сергей Петрович Сергеев. Бывший полковник царской армии. Акробатику знал великолепно, особенно школу.

/Из личного архива - Е.Ч./

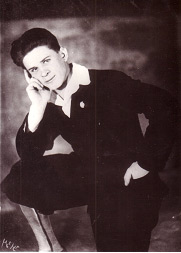

О нем и других педагогах в своем поздравительном письме /1977г./ писал выпускник 1932 года Мухин И. Г.:

«С. П. Сергеев впервые на курсах начал осуществлять на практике разработанную им азбуку акробатической школы, продолжая её применение, обучая студентов техникума. Педагогом жонглирования был Засл. арт. РСФСР В. А. Жанто, который впоследствии стал педагогом техникума и, если не ошибаюсь, то и директором его.

На курсах Цветаевой я пробыл два года…»

/Из материалов архива МК ГУЦЭИ/

Стоп, кажется я увлекся. При чем здесь Цветаевские курсы? Они же ломают такое замечательное начало. Я и так его отодвинул с 27-го года до 25-го. Но ведь, в конце концов, Мухину было уже прилично лет и он мог бы не успеть написать такого письма.

А как тогда быть с Карандашом? Хотя можно сослаться на того же Ю. А. Дмитриева, который пишет: «М. Румянцев (наш прославленный Карандаш) был художником-плакатистом. Он мечтал о карьере киноактера, однако, не попав в кинематографическое учебное заведение, пришел в цирковую школу».

/Дмитриев Юрий Арсеньевич. Советский цирк. Очерки истории 1917-1941. М. Искусство. 1963. С.220/

Стало быть, можно обойтись и без Цветаевских курсов. А как же тогда быть с тремя цирковыми энциклопедиями и всем тем, что написано самим Карандашом?

Так, в цирковых энциклопедиях за 73, 79 и 2000 годы в статьях о Карандаше можно прочитать, что «С 1922 работал плакатистом. Занимался акробатикой, посещал Курсы искусства движения под рук. балетм. - педагога В.Цветаевой. Окончил КЦИ в 1930».

Статьи про Карандаша практически переписаны слово в слово. Только в последней появилось роковое изменение - умер в 1983. Да, теперь у него не спросишь, а как там было, у Цветаевой? Может быть в книге? Открываю "На арене советского цирка" и буквально вначале, на 20 странице - "Стремясь расширить свои знания, я стал посещать вечерние "Курсы сценического движения" под руководством В.И. Цветаевой, где преподавались художественная гимнастика, пластика, станок, характерный танец, а также акробатика, которой, к моему сожалению, уделялся всего лишь час в неделю. Так прошла зима, наступило лето". А осенью 27 года Карандаш, после неудачной попытки поступить в Техникум кинематографии - не имел необходимой общеобразовательной подготовки, поступает на Курсы циркового искусства (...был принят на один месяц условно и зачислен в класс акробатики по жанру эксцентрики...). При поступлении Карандаш подал заявление и держал испытания по классу акробатики. "К этому времени мои занятия акробатикой дали кое-какие результаты. Плохо, но все же я умел делать сальто-мортале, стойку на руках, "перемет" (с которого я с трудом попадал на ноги) и "колесо" (с.22). Так, значит, пригодились Цветаевские курсы прославленному клоуну (помимо самостоятельных ночных занятий "кувырками" в кинотеатре (с.20). С чего же начать? - думал тогда Карандаш, смотря комедийные фильмы. - Так как у большинства виденных мною комиков трюки прежде всего были связаны с акробатикой, то я за нее и взялся. (с. 36 - Над чем смеется клоун)

Итак, Карандаш прозанимался на Цветаевских курсах целую зиму. Но слишком мало он пишет об этом. Неужели только акробатика? А актерские, хоть и "данные", но каким то образом не были ли там тоже развиты? Ведь его чуть было не приняли в Техникум кинематографии, где он из "пятисот человек, допущенных к испытаниям, после всех предварительных отборов... оказался в числе двадцати трех кандидатов, намеченных к приему" (с.21).

Книга "На арене советского цирка" М.Румянцева переиздавалась и дополнялась. Может быть там будет еще что-то для нас важное в связи с Цветаевскими курсами?

В издании за 1977 год буквальный повтор. А вот в книге "Над чем смеется клоун" Карандаша появились изменения. "Как-то, идя по улице, я заметил на стене объявление о наборе всех желающих на курсы подготовки к поступлению в театральные институты, школы сценического искусства, студии балета. Это были "курсы сценического движения" под руководством В. И. Цветаевой, где преподавались художественная гимнастика, акробатика, характерный танец, станок (если сравнивать с текстом предыдущих изданий, то исчез предмет "пластика" - авт.). К сожалению, тому, что привлекало меня больше всего, акробатике, уделялся лишь час в неделю. И все же... (Какая прелесть. Какое замечательное признание! После заглавных слов "Буду артистом!" - авт.) Это был первый шаг к моей профессии" (с.39).

Непросто в то время было поступить и в наше училище. Приезжали со всех концов России. Как вспоминает И. Фридман «в момент набора на конкурс было подано 600 заявлений. Из 600 Мандатная комиссия отобрала 100. Из 100 приняли на 1-ый курс только 40. Среди поступивших были и с Цветаевских курсов.

Примечательно, что - многие прошедшие школу Цветаевой проявили себя не только как синтетические артисты, но и как создатели интересных номеров, успешно вели преподавательскую, режиссерскую работу. Имена многих из них известны в цирковых, эстрадных кругах.

Это Ирина Вавилова, которая с Валентином Файертагом выступала с оригинальными номерами «Прыгуны с бочками» и «Эксцентрики на часах». Сергей Русанов с Татьяной Леман готовили и демонстрировали номера, в которых сочетаются танец, жонглирование, иллюзионные трюки. Каждый их номер был тематическим, между партнерами строились определенные взаимоотношения.

Назовем других учеников Цветаевой. Владимир Ушаков. Он подготовил с группой молодежи номер «Икарийские игры», возглавил его. До этого выступал на эстраде и в цирке, руководил акробатическим ансамблем Центрального Дома Советской Армии. Николай Степанов выступал в различных акробатических номерах. Затем ставил номера в ГУЦЭИ, в Центральной студии циркового искусства, в частности для программ «Цирк на льду», «Цирк на воде». Многие его постановки признаны новаторскими: он сконструировал для них новые аппараты. Заслуженный артист РСФСР Николай Бауман проявил себя как режиссер, создатель самых разных номеров. Не менее известны работы заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Виктора Плинера. Как акробатка и танцовщица выступала в цирке Лиля Николаева, затем преподавала хореографию. Вера Хилюта демонстрировала пластический этюд, потом тоже преподавала. Михаил Николаев участвовал в разных акробатических номерах, позже перешел на педагогическую деятельность. Многосторонне проявил себя Николай Самошников: например, придя в джаз Леонида Утесова, выступал там как танцор, акробат, музыкант-ударник, снимался в кино, в том числе в картине «Веселые ребята». На эстраде был известен дуэт Андрей Монфор и Николай Пискунов, объединивший в своем номере танец, акробатику, жонглирование. Названы, разумеется, далеко не все посещавшие курсы, а затем интересно проявившие себя в цирке, на эстраде.

Многие, как уже было сказано, из учеников Валерии Ивановны Цветаевой после успешной работы на аренах цирков и эстрады, возвращались в училище и занимались педагогической и режиссерской деятельностью. На их счету огромное количество сделанных номеров. Так, например, у одного только Баумана Н. Э. по списку выпущенных им номеров за период с 1949 года до 1983-го - 113. Среди них прославленный Л. Костюк, который сейчас директор нового Московского цирка. А с 1987 года училище носит имя Карандаша. Так кто же сотворил его ВНАЧАЛЕ?

Просматривая архивные папки с личными делами бывших учеников Цветаевой, я обратил внимание, что в их автобиографиях у многих она просто отсутствует. Почему они умалчивают о своем пребывании на Цветаевских курсах? Почему они стали ее забывать? Вот, к примеру, у Плинера В. Л., написано его рукой: «Отец портной, мать домохозяйка. С 1918 года проживаем в г. Москве. Учился и закончил 15-ю среднюю школу москворецкого р-на гор. Москвы. /и сразу – Е.Ч./ В 1930 году окончил училище циркового искусства в качестве акробата гимнаста…».

Написано 8 октября 1965 года.

/Из архива МК ГУЦЭИ/

Нет о Цветаевских курсах и в статье о Плинере в последней цирковой энциклопедии. Хотя, как я узнал из беседы с антиподистом А. М. Кузяковым - воспитанником В. Ушакова и В. Плинера, что те с благодарностью вспоминали дни, проведенные на Цветаевских курсах… Плинер говорил, что ему на международном конкурсе в Варшаве дали первое место за «чистоту жанра» и что во многом это была заслуга и Валерии Ивановны Цветаевой.

С благодарностью вспоминали о ней и другие ученики. А их было немало.

Хочу привести фрагмент из письма И. Г. Мухина, окончившего Техникум Циркового Искусства в 1932 году.

Хочу привести фрагмент из письма И. Г. Мухина, окончившего Техникум Циркового Искусства в 1932 году.

Артист Госцирка «ГЕМЕ» - Мухин И.

г. Баку – апрель 1933г.

Мой путь в цирковое искусство, как и многих моих однокашников, начался в 1927 году с Государственных курсов "Искусство движения" Москопрофобра, руководимых Валерией Ивановной Цветаевой, ученицей знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, замечательнейшим человеком, опытным педагогом пластики и сценической гимнастики. Курсы были платные, учащиеся платили за обучение 10% своего месячного заработка. Освобождались от платы за учение только участники концертной группы курсов, выступавшие в клубных платных концертах. Обучались на курсах пластике, сценической гимнастике, ритмике, классическому и характерному танцам. Целевое направление курсов - подготовка артистов эстрады и преподавателей сценической гимнастики. При курсах были еще классы акробатики и жонглирования, в которых занимались два раза в неделю, желающие заниматься только акробатикой, только жонглированием. Разрешалось заниматься акробатикой и жонглированием учащимся танцевальной группы. Я пользовался этим правом, старался не пропускать занятий. Акробатика меня увлекала. Педагогами и постановщиками танцев на курсах были артисты Академического Большого Театра А. Александров, Е. Долинская и др. Педагогом акробатики С.П. Сергеев, перешедший в 1929 году в техникум.

На курсах Цветаевой я пробыл два года, был включен в концертную группу, участвовал в отчётном концерте в 1929 году на сцене Камерного театра. Это был мой дебют, моё боевое крещение на зрителе. В свой первый выход на сцену я танцевал с А. Худаковой "Норвежский танец". Как я танцевал не помню. Как только из-за кулис ступил на сцену и увидел зрительный зал, я очутился в трансе, всё куда-то провалилось. За кулисами Цветаева улыбаясь сказала: - "Мухин, ноги твои танцевали хорошо, а глядя на твоё лицо - танцевал, как веселый мертвец". В следующий выход хотя и волновался, но пришел в себя. Танцевали мы трое: С. Русанов, С. Пискунов и я - И. Мухин, танец "Яблочко" в нашей собственной постановке. Танец был модным по балету "Красный мак". Мы внесли в танец немало элементов акробатики, что отвечало тому поветрию, той моде на акробатические танцы. Прошли мы на "УРА!". Дважды танцевали повтор на бис. Второе отделение концерта состояло из выступления акробатов в постановке С. П. Сергеева. Выступали с отдельными номерами партерной акробатики и в заключении "Шари-вари" группа прыгунов. Прыгали почти все, в том числе и я. Выступление акробатов прошло с большим успехом.

Свои воспоминания с курсов Цветаевой /так их тогда называли/, я начал именно по тем соображениям, что многие студенты техникума набора 1928-1929 и 1930 годов были из числа учащихся не только акробатической группы, но и многие девочки из концертной группы ушли в техникум, как-то: А. и В. Худаковы, Т. Виноградова, Г. Курочкина, Л. Николаева, В. Хилютта, Е. Лебединская и другие. Все они были выпускниками первых трех выпусков техникума.

Я решил закончить курсы Цветаевой приступив к занятиям. Но вот однажды, оказавшись у здания Госцирка, повстречался с С. П. Сергеевьм. Первый его вопрос был: «Ты почему не идешь в техникум? У тебя все данные, чтобы работать в цирке». Я ответил, что не думал уходить с курсов, а теперь уже поздно. Сергей Петрович подает лист бумаги: «Пиши скорее заявление, я всё устрою. Сейчас начнется просмотр последней группы, давай мне заявление, сам иди в курительную комнату цирка». Со смутным противоречивым чувством я ушел в курительную комнату, но на просмотр все же вышел. Я продемонстрировал стойку на руках с толчка и в жим, неуверенную стойку на голове, хорошо выкрутил с места переднее и заднее сальто-мортале и с рундата три флик-фляка. Вскоре после просмотра подошел С. П. Сергеев и сообщил, что допущен к конкурсу, но предупредил, что отбор будет очень строгий и чтобы хорошо подготовился к конкурсу. Сказал еще, что на конкурсе будут присутствовать ведущие артисты цирка. Продолжая заниматься на курсах, еще не решив уходить или нет, в тайне от Цветаевой, готовил к конкурсу небольшую комбинацию вольных упражнений, делая упор на быстроту и чистоту исполнения. Конкурс проводился на манеже цирка. Все волновались, да и понятно, на конкурсе действительно были цирковые знаменитости, как-то: народный шут Вит. Ефим, Лазаренко, дрессировщик лошадей Ник. Аким. Никитин, жокеи-наездники братья Александр и Константин Серж, известный воздушный гимнаст Н. Красовский, буфф. клоун Дмитрий Сергеевич Альперов, муз. сатирики Эйжен и Хитров и др. У меня, как и у других, поджилки тряслись. Но всё прошло хорошо и я решил расстаться с курсами. Цветаевой о своем решении я сообщил письменно. В ответном письме Цветаева описала все свои переживания с распадом концертной группы, свою озабоченность судьбою курсов, высказала сожаление о моем уходе, но пожелала успехов написав: «Думаю, что в сильной акробатической группе ты найдешь своё достойное место». Позже, присутствуя на просмотре нашего номера комиссией Управления, В. И. Цветаева поздравила меня сказав: «Я, Мухин, рада за тебя». Такой отзыв мне был более чем приятен. Как и следовало ожидать, в числе принятых после конкурса на 1-й курс с 2-х месячным испытательным сроком, оказались почти все ушедшие с курсов Цветаевой. И это закономерно. Курсы Цветаевой славились хорошей общей подготовкой учащихся.

Таким образом, техникум приобрел все ценное, что потеряли курсы.

Таким образом, техникум приобрел все ценное, что потеряли курсы.

/Из воспоминаний И. Г. Мухина в связи с юбилеем 50-летия ГУЦЭИ – архив МК ГУЦЭИ/

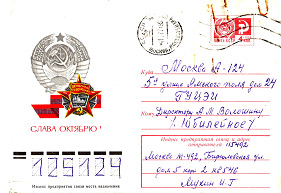

Видите, письмо было адресовано на имя директора училища А. М. Волошина. Написано оно было в 1977 году. Как оно оказалось у меня в руках в 2007-ом? Чтобы рассказать об этом, мне нужно было понять, что любое начало имеет продолжение не только в будущее, но и в прошлое.

Евгений Чернов

оставить комментарий