Цирк в творчестве Гойи

Великий испанский художник Гойя (1746—1828), так полно и многогранно показавший в своих произведениях глубокие страдания и простые радости своего народа, так широко отразивший жизнь родной страны, не прошел мимо искусства цирка. Мастерство фокусников, жонглеров, акробатов, канатных плясунов, дрессировщиков животных всегда привлекало его внимание.

Великий испанский художник Гойя (1746—1828), так полно и многогранно показавший в своих произведениях глубокие страдания и простые радости своего народа, так широко отразивший жизнь родной страны, не прошел мимо искусства цирка. Мастерство фокусников, жонглеров, акробатов, канатных плясунов, дрессировщиков животных всегда привлекало его внимание.

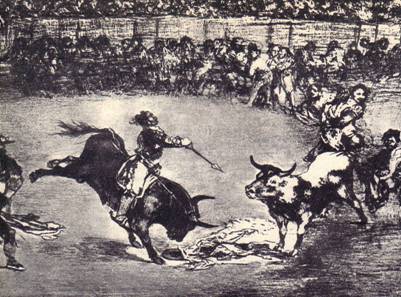

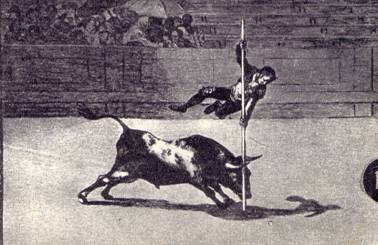

На фото: Офорт из серии «Тавромахия» - «Тот же Сабальос, вскочвший на другого быка, сражается на Мадридской арене»

Кроме великолепных арен для корриды — боя быков, излюбленного зрелища испанцев, — Испания времени Гойи не знала еще постоянной арены для цирка такого типа, какой был создан английским наездником Филиппом Астлеем в Париже в 1772 году и итальянцем Франкони в Париже в 1808 году.

Цирковые представления в Испании осуществлялись тогда бродячими труппами. Таковую мы видим на чудесной картине Гойи «Комедианты» (Мадрид, собрание Каста-Серна), изображающей сценку на подмостках наскоро сколоченного балагана. Рядом с артистами на сцене группа ученых собак. За подмостками видны головы веселых зрителей, светлая лента реки, просторный пейзаж, озаренный солнцем. Несомненно, подобные балаганы с выступлениями артистов, зачастую критиковавших с подмостков аристократию, Гойя видел не раз.

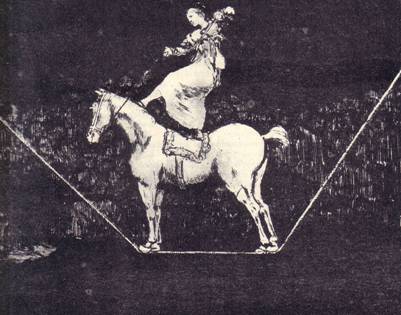

Цирковому номеру — искусству наездницы-акробатки — посвящен офорт Гойи «Королева цирка». Художник изобразил девушку, виртуозно балансирующую на спине белой лошади, которая неподвижно стоит на канате, висящем в воздухе и образующем благодаря тяжести животного форму трапеции. В глубине амфитеатром поднимаются скамьи, заполненные возбужденными зрителями.

Очень интересен рисунок «Телеграф» (музей Прадо). Он изображает человека, стоящего на голове на небольшом ящике и балансирующего ногами на манер того, как действовал распространенный в ту пору оптический телеграф семафорного типа. Возможно, здесь разыгрывается какая-то пантомима, и в рисунке, как это часто имело место у Гойи, скрыто жало тонкой сатиры.

На одном из рисунков Гойя изобразил ученого осла. Осел важно выступает на задних ногах, подняв передние и вытянув морду, — к великому ликованию зрителей, смеющиеся лица которых видны внизу помоста. Осел часто появлялся в офортах Гойи в серии «Капричос» как аллегорический персонаж, олицетворяющий дворян Испании, но, в этом рисунке зафиксирована, несомненно, живая сценка — искусство бродячих дрессировщиков. Смотря их представления, великий художник изучал дрессированных зверей, чтобы потом наделить их в своей знаменитой серии «Капричос» недостатками и пороками людей.

Бродячие актеры, фокусники, жонглеры, зарисованные с натуры, нашли свое место в многочисленных рисунках Гойи. Очень хорош «Уличный фокусник» (Прадо). Бедняк пляшет, держа на руке обезьянку; партнер играет ему на гитаре.

Такие бродячие артисты, работающие в одиночку или парами, были, конечно, полунищими и жили на гроши, получаемые ими от неимущего населения. Гойя понимал это. Характерен рисунок, изображающий глубокого старика в ветхом плаще, широко раскинувшего руки; на голове его пылает огонь, у ног — тарелочка для подаяния. Изумительно воспроизведены два различных чувства, отраженных на его лице: терпеливое ожидание, что ему бросят монету, и настороженность при исполнении трудного и опасного трюка. Внизу листка красноречивая подпись: «Бедняк из Азии, который кладет себе на голову огонь, чтобы ему что-либо подали».

Особенно много рисунков, посвященных уличным артистам, исполнено Гойей в последние годы его жизни, когда он, после поражения второй испанской революции и казни в 1823 году ее вождя Рафаэля Риего, уехал в эмиграцию в город Бордо. Будучи уже глубоким стариком, Гойя, по свидетельству своих друзей, посещал театральные представления, базары, делая зарисовки с натуры.

Привлекает внимание рисунок с подписью: «Змея в четыре аршина». На нем изображен бродячий артист, выступающий с гигантской змеей. Он положил ее себе на голову и поддерживает обеими руками, чуть склонившись вправо и широко расставив ноги. Удав извивается, голова его обращена в сторону хозяина (собрание Беруэте). С большим мастерством, легкими прикосновениями итальянского карандаша рисует Гойя волнистые изгибы туловища змеи, передает напряжение человека, стремящегося сохранить равновесие.

На этом же базаре в Бордо зарисовал художник и негра в чалме и восточных шароварах, выступающего с маленьким прирученным крокодилом, которого он несет в руках, касаясь палочкой его пасти (собрание Беруэте).

В бродячих цирках XVIII—XIX вв. часто демонстрировались люди с какими-либо физическими недостатками. (Иногда эти уроды фабриковались. В XVII и еще в начале XVIII века в Испании этим занимались компрачикосы, действия которых ярко описаны в романе Гюго «Человек, который смеется».)

Интерес Гойи к уличным цирковым сценам был обусловлен не только глубоким интересом к народу, к обездоленным, но и восхищением мастерством артиста, его ловкостью и виртуозностью исполнения. По рассказам первых биографов художника, юноша Гойя, будучи в Италии, балансировал по карнизам гробницы Цецилии Метеллы в Риме и ходил по узким выступам купола собора святого Петра на головокружительной высоте, пугая и восхищая своей смелостью товарищей. Первые биографы Гойи, Матером и Ириарте, сообщают также, что юный художник до своего путешествия в Италию принимал участие в бое быков и с труппой бродячих тореадоров добрался до моря, где сел на корабль, отплывавший в Италию.

Гойя увлекался корридой в течение всей своей жизни и знал всех знаменитых матадоров Испании. Им написаны портреты Хосе Ромеро, его брата Педро Ромеро, Хоакина Костильяреса и других.

Бои быков имеют свою историю, уходящую в глубину веков. В Испании они ведут свое начало от цирковых зрелищ древних римлян и устраивались на аренах античной Испании во многих городах — Толедо, Сагунте, Таррагоне, Барселоне и др.

Сцены корриды интересовали Гойю еще в период работы на королевской мануфактуре (1776—1791). Это картины «Молодые бычки для арены» (1779, Прадо), «Выбор быков для корриды» (1787, Прадо). В 1787—1790 годах Гойя выполнил серию из шести картин (Мадрид, собрание Торресилья), посвященную различным эпизодам боя быков на мадридской арене. В этот период художник уделял больше внимания парадности обстановки, изображая сверкающие ложи, блеск наряда участников корриды, яркие солнечные лучи, освещающие арену. Позже его внимание приковано главным образом к борьбе человека и зверя, к виртуозным и сложным приемам этой борьбы.

В 1815 году в Мадриде были опубликованы 33 офорта Гойи, изображающие корриду. В 1875 году к ним были присоединены еще семь офортов, исполненных Гойей в последний период его жизни в Бордо. Серию назвали «Тавромахия» (искусство борьбы с быками).

Наибольшее количество листов в серии «Тавромахии», конечно, изображают то, что видел сам художник, — современную ему корриду.

XVIII век в истории боя быков был периодом наиболее интересным. Если раньше в корриде участвовали короли и гранды Испании, то в XVIII веке борьба с разъяренными быками стала достоянием людей из народа.

Офорт «Королева цирка»

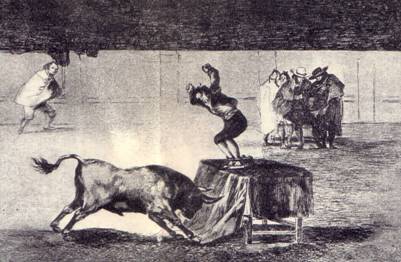

Лист № 19 из серии «Тавромахия» - Мартинчо на Сарагосской арене. Подлинная подпись Гойи гласит: «Другое безумство на той же арене»

Рисунок «Осел ходящий на задних ногах»

Рисунок «Телеграф»

Офорт из серии «Бордосские быки» - «Знаменитый американец Мариано Себальос»

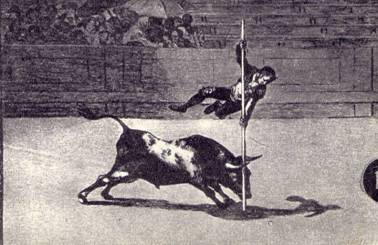

Офорт из серии «Тавромахия» - «Ловкость и смелость Хуанито Апиньяни»

Умение атаковать и сражаться со зверем превратилось в профессию. Главный тореро — матадор (которого называли иногда «эспада» — шпага) стал артистом. Знаменитые тореро — друзья Гойи — были все выходцами из низов. Так, Мартинчо был в детстве пастухом, Педро и Хосе Ромеро — сыновья матадора Хуана, погибшего на мадридской арене, Костильярес—сыном рабочего но мадридских бойнях.

Выходцы из народа внесли в классическую корриду новое: приемы актеров бродячих цирков, искусство уличных жонглеров, фокусников, виртуозную ловкость акробатов. Например, Мартинчо, прежде чем стать матадором, долго изучал искусство прыжка во французских ландах. Понятно, что ни король Карл V, ни испанские гранды не стали бы вскакивать на спину одного быка и мчаться на нем за другим, как это делал Мариано Себальос, или прыгать через спину зверя с шестом в руках, как Хуанито Апиньяни, или встречать атаку быка безоружным, стоя на столе с кандалами на ногах, как это делал тот же Мартинчо на арене города Сарагосы.

Гойя не запечатлел в офортах ни торжественный выход на арену всей квадрильи участников корриды, ни выход быков. Его интересовала прежде всего борьба. Потрясают сцены, показывающие смелость человека, рискующего жизнью. В них запечатлено все: волнение зрителей, стремительность разъяренных быков, напряженность тореро, мгновенность ситуаций этой страстной и опасной игры.

Он останавливает свое внимание на несчастных случаях, неминуемых при корриде, таких, как гибель лошадей пикадоров, прорыв быка на места для зрителей, гибель хулосов и самих матадоров. Но главным образом внимание художника приковано к виртуозной ловкости человека.

Гойя запечатлел в серии «Тавромахия» борьбу многих известных тореро своего времени — Педро Ромеро, Себальоса, Мартинчо, Рендона, Пахуелера, Фалькеса, Апиньяни и других. «Искуснейший де Фальквс дразнит быка только движениями своего тела», — подписывает художник один из офортов серии, изобразив тореро закутанным в плащ до самых глаз, с низко надвинутой на брови шляпой. С непередаваемым мастерством фиксирует Гойя на бумаге неуловимые движения человека перед надвигающимся быком. Прием без развернутого плаща и мулеты (куска алой ткани на палочке-распорке), которая служила для отвлечения быка, был одним из интересных и рискованных приемов смелых тореро. «Эспада дразнит быка шляпой вместо мулеты», — подписывает художник другой офорт. Эти новые приемы, внесенные народом в классическую корриду, больше всего интересовали великого художника. Он с увлечением показывает, как Мартинчо дразнит быка шляпой, спокойно сидя на стуле, как Себальос борется с двумя быками сразу, оседлав одного из них, а Хуанито Апиньяни прыгает через быка, опираясь на шест. Восхищенный этим номером, Гойя подписывает под офортом; «Ловкость и смелость Хуанито Апиньяни». Это один из лучших листов серии. Великолепно передан стремительный бег животного, искусный полет в воздухе отважного тореро, бегущие тени на песке арены и яркий свет солнца.

Очень интересен и офорт, показывающий трюк Мартинчо — безоружного, стоящего с кандалами на ногах на столе, покрытом свисающей с него скатертью. Мартинчо, подняв руки с зажатыми в пальцах кастаньетами, готовится прыгнуть на быка, атакующего стол.

Гениальный испанский художник, придворный живописец короля Карла IV, был сыном ремесленника, вышел из народа, и его вкусы, стремления и симпатии были на стороне народа. Очень интересно поэтому сравнить «Тавромахию» Гойи с народным лубком конца XVIII века, изображающим корриду. Эти лубочные картинки-гравюрки, разделенные обычно на 48 квадратиков, продавались за гроши в лавчонках на улицах и ярмарках. На них изображались все стадии борьбы, конной и пешей, и возможные случайности: например, бык перескакивает барьер, бросаясь на скамьи зрителей. Последние восемь квадратиков обычно посвящались финальному выходу на арену героев с указанием их имен.

Сравнивая лубок с офортами Гойи, видишь, что безвестного автора лубка и величайшего художника привлекали сложные и смелые приемы борьбы. Матадор со скованными ногами прыгает со стола на хребет быка или спокойно сидит за накрытым столом, держа в руке бокал вина, в то время как на него несется бык (квадратик 24), Маневр заключался в том, чтобы неожиданно опрокинуть стол под ноги быку, ошеломив его этим препятствием (квадратик 25). А вот тореро атакует быка из небольшой палатки (квадратик 26), или нападает на него из корзины, сплетенной из прутьев и оставляющей свободными только его руки (квадратик 18), или скачет верхом на быке, как Мариано Себальос у Гойи.

Коррида была, конечно, жестоким, зачастую кровавым зрелищем. Она вела свое начало от древнеримских цирков, где на потеху зрителям умирали рабы — гладиаторы. Но в то же время коррида демонстрировала бесстрашие, удаль, отвагу — черты, свойственные народу. И именно потому, что тореро, выходцы из народа, внесли в корриду сложные и виртуозные приемы, мастерство актеров цирка — тавромахия стала искусством, а не охотой на зверя и уничтожением его на арене. Не случайно Гойя гравировал свою серию «Тавромахия» в тяжелые годы подавления испанской революции — подлинной трагедии этого свободолюбивого народа.

Таковы цирковые сцены в творчестве Гойи, повествующие о зрелищах испанского народа.

И. ЛЕВИНА

Журнал «Советский цирк» январь 1961 г.