В этот день рождения

— Вот, — сказал молодой композитор, — вы все говорите о реализме. О критическом реализме. О социалистическом реализме.

А как же я? Ни характеров, ни обстоятельств, ни вообще каких-либо людей и событий не изображено в моем концерте для скрипки с оркестром. Не выходит ли так, что реалистами могут быть только романисты, драматурги, живописцы? А я кто же?

— А я? — воскликнул молодой артист цирка. — Я работаю на трапеции. Эстетики признают все чаще: цирк — искусство. Но ведь я не разыгрываю никаких сценок под куполом, никого и ничего не изображаю, я только работаю на трапеции. Каковы же мои отношения с реализмом?

Я не нашел что ответить. Сумел лишь сослаться — как оно чаще всего делается — на то, что вопрос, знаете ли, сложный и даже очень сложный...

Этот мимолетный разговор вспомнился мне нынче, в горьковские юбилейные дни.

«Если сосчитать все время, которое тратится на аплодисменты, то получится страшно много времени», — пошутил однажды Алексей Максимович, встреченный овацией писательского пленума. Величайший труженик, в высшей степени человек дела, враг общих фраз и выспренних слов — до того, что даже слово «творчество» именовал насмешливо «громким и не очень определенным церковным словцом». Эти особенности его облика основательно затрудняют задачу авторов юбилейных статей, являющихся, в сущности, своего рода «аплодисментами»,

И подумалось: а хорошо бы именно в этот день рождения порассуждать, не ограничиваясь рукоплесканиями, о такой существенной части духовного наследия Горького, как понятие «социалистический реализм». С именем Горького связано возникновение этого понятия. Под его председательством Первый съезд советских писателей принял определение принципов социалистического реализма.

Вот уже более тридцати лет эти два слова вызывают энергичные и разнохарактерные нападки буржуазных критиков. Чаще всего они выступают в позе радетелей пользы нашего же искусства. Сокрушаются, что, дескать, социалистический реализм «сковывает» свободу творчества, «обезличивает» художника и тому подобное. Они совершают при этом довольно незамысловатую подтасовку. Стремятся внушить легковерным людям, будто социалистический реализм — это метод писания художественных произведений; собрание директив, как начинать и кончать произведение, как компоновать его, как строить образы и выбиратъ образные выражения.

Но такой формалистический догматизм свойствен как раз не социалистическому реализму, а большинству модернистских направлений. Был такой знаменитый на Западе абстракционист Мондриан. Всю жизнь компоновал он на своих полотнах исключительно квадратики. И лишь к концу жизни позволил себе такую «вольность», как вводить в композицию еще и... прямоугольнички. Это, конечно, крайний пример. Но и всегда творчество модерниста сковано догматическими ограничениями. Эстетика модернизма требует, как говорится, «черного и белого не покупать» — не изображать характеры, избегать даже и вообще «фигуративпости», презирать законы перспективы, делать произведение искусства всего лишь как «вещь» — из слов, красок, камня, металла. «Свобода», которой так гордятся модернисты, — это только «свобода» отказа от художественого познания реальности.

Словом, вот уж модернистские манифесты и доктрины в самом деле декретируют метод писания. Социалистическому реализму это как нельзя более чуждо. Выразительным свидетельством могут быть, например, слова Константина Симонова в одной из недавних его бесед: «Когда я пишу роман, я не кладу перед собой труды по теории социалистического реализма и не сверяюсь с ними. Я просто пишу роман».

Несомненно, то же могут сказать все мастера нашего искусства. Вспомним лаконичные слова определения принципов социалистического реализма: «...правдивое, исторически конкретное изображение действительности в ее революционном развитии. Правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма». Совершенно очевидно: социалистический реализм — это не метод писания произведений, а те качества, к которым стремится художник. Социалистический реализм не может быть методом писания уже и по одному тому, что ведь свойствен он всем искусствам и жанрам. Скрипичный концерт пишется иначе, чем роман; статья создается иначе, чем кинофильм; клоунада — иначе, чем лирическое стихотворение.

Тут, однако, мы оказываемся перед вопросом, еще мало освещенным в нашей эстетике. Принципы социалистического реализма были провозглашены на писательском съезде, обосновал их Горький почти исключительно на литературном материале. Для многих теоретиков возникли затруднения в том, чтобы распространить эти принципы на другие искусства. Редко-редко слышишь о социалистическом реализме в музыке. Или, например, в эстрадных жанрах. И так далее.

Причины этих затруднений, в общем, понятны. Ведь социалистический реализм предполагает правдивое, исторически конкретное изображение действительности в ее революционном развитии, а, казалось бы, как говорить об этом, например, в музыке? Как говорить о таком изображении, скажем, в тех гротескных формах, какие чаще всего свойственны цирку, нередко — эстраде? Пытался ли кто-нибудь охарактеризовать, например, творчество Аркадия Райкина как социалистический реализм?

Пишущие об искусстве чаще всего ограничиваются двумя, так сказать, «измерениями». Произведение. И — жизнь. А между тем для понимания природы искусства исключительно важно еще и «третье измерение». Читатель, зритель, слушатель. Тот, для кого искусство. Прописная из прописных истина: искусство отражает жизнь. Но ведь и помимо искусства сознание каждого из нас отражает жизнь. Истина, конечно, не менее прописная. Однако она привлекает внимание к существенным обстоятельствам.

Почему вновь и вновь переживаешь, скажем, чеховский рассказ? Каждый раз находишь много нового. А между тем ведь помнишь его во всех подробностях. Что же изменилось? Читатель изменился. И каждый раз уже новые запасы его жизненного опыта приходят в движение под влиянием все того же рассказа. Почему подолгу порой стоишь перед каким-то пейзажем, например Левитана? Что тут так долго рассматривать? Немного неба, немного деревьев, кусочек равнины... Но через картину смотришь, собственно, в себя. Многое из впечатлений жизненного опыта всплывает в сознании, объединяется, обостряется вокруг скупых образов картины под их влиянием.

«Нельзя делать стих для функционирования в безвоздушном пространстве. Надо всегда иметь перед глазами аудиторию, к которой стих обращен», — настаивает Маяковский. Разве не согласятся с этими словами поэта и актер, и кинорежиссер, и живописец, и клоун, и эстрадный куплетист, и мим, и канатоходец? Подлинное мастерство подразумевает не только владение словом, или кистью, или мимикой, или своим телом, но еще — и решающее! — владение зрителем, слушателем, читателем. Главное «полотно», на котором рисует искусство, — читательское, зрительское, слушательское сознание. В этом — общая основа различнейших искусств и жанров. Скрипка говорит не так, как литературное повествование; кисть живописца говорит не так, как монтаж фильма... Но — каждое на своем языке — все искусства ведут к одной цели: к тому, чтобы взметнуть и организовать в памяти запасы жизненного опыта, вихри связанных с ним эмоций.

Реалистичность произведения далеко не просто в том, насколько «жизнеподобно» нарисованное на самой картине, в самом повествовании. Главное в том, как воздействует оно, с какой силой правды мобилизует и организует вокруг себя наши представления о жизни. Потому-то, например, музыка, совершенно не изображая в произведении исторически конкретных картин действительности в ее революционном развитии, способна, однако, вызывать в слушательском сознании образные представления об этом, чувства, связанные с этим. И оттого, как во всяком искусстве, социалистический реализм существует и в музыке, хоть тут и нельзя прилагать те же «мерки», что, например, к роману.

Именно потому, что искусство обращается своими произведениями не к пустому сознанию, а к такому, что переполнено образами, нарисованными самой жизнью, и может обладать глубоко реалистическим воздействием не только житейско конкретный роман или фильм, но и различнейшего рода символика басен, песен, лирики, плаката, скульптуры, клоунады.

Горький рассказывает: «...в Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в «мюзик-холл» — демократический театрик. Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков... интересно говорил об «эксцентризме» как особой форме театрального искусства.

— Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно».

В этих замечаниях Ленина-зрителя ясно выступает своеобразие художественного воздействия. Эксцентрически «искаженные» образы, создаваемые на подмостках, способны обращать наше сознание к живущим в памяти впечатлениям реального «общепринятого», «обычного», возбуждая критическое к нему отношение. Стоит сопоставить с воспоминаниями Горького и то, как о «Прозаседавшихся» Маяковского говорил Ленин: «...насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно». То есть что сугубо «эксцентричные», резко гротескные образы стихотворения создают отражение реальной действительности.

За три с лишним десятилетия случалось, конечно, и так, что понятие «социалистический реализм» толковалось догматически, сугубо прямолинейно, без понимания природы искусства и общения с искусством. Иной раз желали, чтобы правдивое, исторически конкретное изображение действительности в ее революционном развитии можно было непременно увидеть воочию, чуть ли ни ощупать в самом произведении. Тогда требовали от музыки непременно программности, одобряя даже всяческую звукоподражательность; в балете хотели живописания, скажем, производственных конфликтов; а в цирке — для усиления реализма — рекомендовали побольше театрализации, всяческих сценок.

Но, обращаясь к основополагающим горьковским суждениям о принципах социалистического реализма, находишь, что во главу угла Горький ставит тут не особенности исполнения произведения, а силу воздействия на умы и сердца и потому охотно пользуется образным словом о писателе как инженере человеческих душ.

Это очень мудро и художнически глубоко профессионально, ибо сила воздействия непременно подразумевает высокое достоинство исполнения, но далеко не всякое блестяще исполненное произведение обладает силой воздействия. Нередко писавшие о социалистическом реализме предполагали, будто это некая «панацея», обеспечивающая высочайшую художественность. Так, уже в 1964 году (в кн. «Художественный метод и стиль», изд. МГУ) О. В. Лармин настаивает, что «правдивость всех предыдущих художественных методов была неполной, ограниченной правдивостью» и что только «при помощи» социалистического реализма впервые в истории становится возможным правдивое, художественное познание жизни в наиболее полном объеме, с предельной шириной охвата и глубиной». Такие фразы, конечно, едва ли кто принимает всерьез по той очень простой причине, что хотя, к примеру, Шолохов замечательнейший писатель, но повернется ли у кого язык сказать, что, допуспин, Гомер хуже?

За три с лишним десятилетия слова «социалистический реализм» нередко молвились, как говорится, всуе, становились предметом схоластической терминологической эквилибристики, школярского каскадерства, наукообразного иллюзионизма. И, скажем прямо, порой теряли авторитет в каких-то кругах художественной интеллигенции. Но виной тут не Горький и не принципы социалистического реализма, им провозглашенные.

Горький понимает социалистический реализм не как метод писания произведений, не как гарантию художественного совершенства, а как позицию художника, как его гражданственно-художническое кредо. Потому-то этот великий знаток всяческих тонкостей литераторского искусства, охотно высказывавшийся на эти темы, никогда не старается пояснить, как писать, чтобы это был социалистический реализм. Но он с волнением и размахом характеризует того нового читателя, который явился с победой социализма. Он непрестанно подчеркивает величайшую ответственность нашего художника перед своим народом и всем человечеством. Он беспощадно высмеивает какое бы то ни было художническое потрафление мещанским или узкокружковым эстетским вкусам. Он требует, чтобы художник обладал высокой и истинной точкой зрения, а не «точкой зрения». Он требует от художника глубочайшего знания жизни и духовных запросов современника, потому что не на бумаге, не на киноп,генке, не в мраморе, не на подмостках, а — в конечном и главном счете — в душах современников творится произведение искусства.

Среди горьковских характеристик социалистического реализма мне как-то особенно нравится вот это: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека, ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью». Если был бы у нас художественный журнал, охватывающий не только литературу, не только театр, не только кино и так далее, но все искусства, — эти горьковские слова могли бы быть на титульном листе и мастер любого из наших искусств нашел бы тут вернейшую характеристику цели своего творчества.

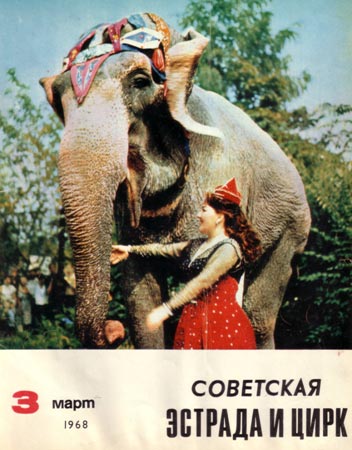

Обложки. Журнал Советский цирк. Март 1968 г.

оставить комментарий