Анатолий Александрович

И контузии случались на фронтовых дорогах и ранения, но молодость брала свое. В двадцать лет он — уже гвардии капитан, начальник полковой разведки. Находчив. Умен. Храбр... Черной октябрьской ночью близ пограничной реки Шешупе, когда срочно потребовался «язык», сам возглавил поисковую группу. Все проделали быстро, четко. И вдруг... И контузии случались на фронтовых дорогах и ранения, но молодость брала свое. В двадцать лет он — уже гвардии капитан, начальник полковой разведки. Находчив. Умен. Храбр... Черной октябрьской ночью близ пограничной реки Шешупе, когда срочно потребовался «язык», сам возглавил поисковую группу. Все проделали быстро, четко. И вдруг...

Гитлеровец возник в траншее неожиданно, откуда-то сбоку. Видимо, почувствовав, что сейчас, в прыжке, этот русский его опередит, успел швырнуть гранату...

И вот — госпитальная койка, и не гнать ему врага дальше, до самого Берлина, и вообще без костылей не ступить ни шагу... Когда становилось особенно тошно, доставал баян. Этот старенький баян таскал за собой, считай, полвойны и в минуты передышки подбирал по слуху «Землянку», «Темную ночь», «Вечер на рейде» — в общем, все те не очень-то мудреные, но ни с какими другими не сравнимые по силе, по духу, по особой своей могучести песни, которые и на фронте и в тылу были порой нужнее хлеба... Так вот, бывало, играл, напевал, а вскоре еще и дуэт составился — с командиром артвзвода Яковом Сегелем. Много позже Сегель станет известным кинорежиссером, а тогда все в части звали его Робертом Грантом и просили спеть «про веселый ветер», потому что перед войной он снялся в замечательном фильме.

Но возвратимся в госпитальную палату... Лежал там летчик Алексей Кордонский. Без руки. Лежал и молчал. Больше месяца. И однажды подсел к нему молоденький сосед с баяном:

«Я уходил тогда в поход В суровые края.

Рукой взмахнула у ворот Моя любимая...»

Были и другие песни. Были долгие разговоры... Когда через месяц прощались, летчик признался:

— Ты мне жизнь сохранил, ведь я тогда о самоубийстве подумывал...

И пришел самый долгожданный день, полный улыбок и слез. Праздничный концерт в госпитале удался на славу. Особенный успех выпал на долю нашего героя: положив на пол костыли, неловко опершись на стул, в затрапезном линялом халате, он, уже под «чужой» аккомпанемент, пел без передыху — и про темную ночь, и про фронтовую землянку, и про любимую девушку, которая провожала в поход солдата... Раненые хлопали оглушительно, медсестры всхлипывали, а присутствовавшая там преподавательница местного музучилища сказала:

— Вам надо петь.

Назавтра она отвела подопечного к своим коллегам, и после прослушивания вопрос был решен.

Училище за два года вместо четырех. Потом — Ленинградская консерватория, аспирантура... С тех пор мы и знаем артиста Анатолия Александровича.

Вот уже три десятилетия он — в филармоническом отделе Ленконцерта. И в Бресте, и на Сахалине, и во Фрунзе, и за Полярным кругом — везде его встречают как старого знакомого. Ему аплодировали в ГДР и Польше, Венгрии и Югославии... В Хельсинки, за кулисами, перед концертом муж и жена на невероятном финско-русском старались изъясниться:

— Пожалуйста, про города... Ну, знаете — такого голубого цвета? Да? Есть такие? Мы слышали по телевизору из Ленинграда...

Анатолий не смог дойти до Берлина в сорок пятом. Он побывал там в пятьдесят первом. Принес на Всемирный фестиваль молодежи и студентов песню. И вернулся домой с золотой медалью...

Его аудитория — от зала в ПТУ до студенческого клуба, от турбинного цеха до Дворца съездов. В его репертуаре больше четырехсот произведений: Чайковский, Римский-Корсаков, Брамс, Бах, Шуберт, Шуман... А рядом — старинные русские романсы: Алябьев, Гурилев, Варламов... И итальянцы: Беллини, Данца, Куртис.

И, конечно — песни... Он влюблен в песню. Но при этом строг — и к песне и к себе. Не гонится за модой, не прельщается дешевым успехом. Его невозможно представить, так сказать, в шлягерном репертуаре шепчущим в микрофон интимный текстик очередной заграничной или отечественной поделки. Ему и три десятилетия назад не могло бы прийти в голову корчиться на сцене, что-то выкрикивать или, допустим, просить зрителей помогать ему хлопками... Такое «искусство» артисту и чуждо и противно. Его композиторы — такие, как Дунаевский, Богословский, Со-ловьев-Седой, Петров, и другие, не менее достойные — в подобной «интерпретации» явно не нуждаются...

Моряки-североморцы подарили ему бескозырку, пехотинцы — саперную лопатку, пограничники-дальневосточники — бинокль. Подобные встречи с людьми артисту особо дороги. Иногда в зале вдруг оказывается тот, кто был рядом тогда, на фронте. А однажды пришел на концерт его «крестник», Алексей Николаевич Кор-донский. Узнав в первом ряду старого друга, артист после «Землянки», после «Темной ночи», после «Соловьев» специально для него исполнил и такую совсем новую песню: «Нет, не время стареть нам, седым ветеранам, жизнь — не конченный бой, мы идем в полный рост; залечите, врачи, наши старые раны, мы слетаем еще с сыновьями до звезд...»

Некоторое время назад Центральное телевидение показало фильм, посвящный Василию Павловичу Соловьеву-Седому. Среди верных друзей замечательного композитора, присутствующих на экране, был и Александрович. Вскоре — как отклик на эту передачу — пришло письмо от народного артиста РСФСР Якова Сегеля:

«... и я подумал: почему мне следует ждать 9 Мая, если захотелось обнять друга сию же секунду?! Толик, дорогой! Мне так недостает замечательных и неповторимых дней нашей дружбы... Пусть никогда не будет войны с ее ужасами, но она мне подарила прекрасных друзей. И как совместить в памяти эти радости и горе, жизнь и смерть, черное и белое...»

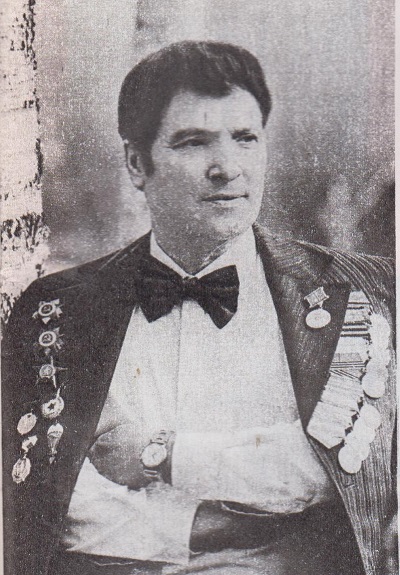

И снова в День Победы заслуженный артист республики, гвардии капитан в отставке Анатолий Константинович Александрович, слегка прихрамывая, выйдет на сцену. В строгом концертном костюме, на сей раз украшенном орденами и медалями. Кстати, среди его наград есть и совсем особая: медаль Всемирной федерации ветеранов войны — я, во всяком случае, такой ни у кого больше не видел...

И опять услышат люди и про землянку, и про темную ночь, и про то, как уходил юный солдат в свой суровый, в свой самый главный поход...

Лев СИДОРОВСКИЙ

г. Ленинград

оставить комментарий

|