|

|

О специфике цирка

Поиски заветной специфики цирка не сегодня начались и, можно смело быть уверенными, не завтра закончатся. Надо быть отчаянно наивным, чтобы делать вид, будто сей фундаментальный вопрос вовсе не имеет истории исследования.

В первые же месяцы Советской власти перед цирком возникло множество организационных и творческих проблем. Один тот факт, что публика «до страсти любит цирк», давал веские основания А. В. Луначарскому призывать к обновлению старого цирка. Основные положения устных и печатных выступлений первого Наркома просвещения А. В. Луначарского послужили теоретической платформой, на основе и под влиянием которой в дальнейшем строился и развивался молодой советский цирк. Это была первая серьезная попытка утвердить (в большей мере теоретически) цирк как самостоятельный вид искусства со своей особой спецификой и задачами. Луначарскому цирк виделся «академией физической красоты и остроумия», где царят культ смелости, силы и красоты. За цирком оставлялись его великие задачи — «демонстрировать силу, ловкость, отвагу, возбуждать смех и восхищение блестящим, ярким и преувеличенным зрелищем». Особенно ценной представляется мысль Луначарского о том, что цирк — столько же торжество тела, сколько духа и разума.

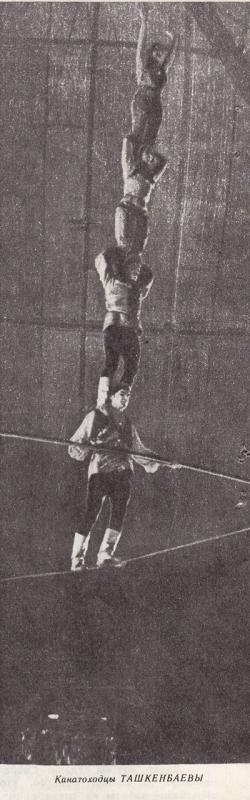

Канатоходцы тащкенбаевы

В 1930 году при Ленинградском цирке была организована Экспериментальная Мастерская по подготовке новых номеров. Просуществовала она недолго и ее практические достижения были не слишком велики. Значение Мастерской, как позднее признавал ее руководитель Е. М. Кузнецов, «скорее теоретическое, декларационное, нежели практическое». Но и это было немало. Кузнецов на практике выверял многие из теоретических выводов, к которым он пришел в своем фундаментальном труде о цирке. Кузнецов на примере полуторавековой истории мирового цирка доказывал, что цирк является особым самостоятельным видом искусства. Специфика цирка, по мнению Е. Кузнецова, состояла в «использовании самых разнородных физических действий, которые будучи используемыми для создания того или иного образа, демонстрируются не в их иллюзорном воспроизведении, но в их подлинной трехмерной реальности». Важным было то, что Кузнецов в дальнейшем неустанно повторял, что цирк не есть некая «беспринципная зарядка бодрости» и «рекордсменская демонстрация разрозненно чередующихся трюков». Во многом благодаря усилиям Кузнецова цирк перестали воспринимать как «ответвление, разновидность театра», как «театр великих страстей и беззаботной радости», «театр сказочного зрелища». Цирк остался цирком, со своей отличительной спецификой, особенностями и признаками, которые Кузнецов, для своего времени, достаточно убедительно сформулировал в монографии «Цирк». Много позже придет понимание, что специфика каждого вида искусства не абсолютна! Она неразрывно связана с историческими условиями своего времени, эпохи, с теми изменениями, которые происходят в жизни, а следовательно, и в искусстве. Станет понятным, что специфические признаки всякого искусства исторически изменчивы и диалектически обусловлены. Поэтому-то поиски «чистой» специфики, специфики раз и навсегда данной, обречены на научную несостоятельность. Но далось это понимание не сразу и непросто.

В 1960 году со страниц журнала «Советский цирк» прозвучал вопрос профессора Ю. Дмитриева: «В чем же все-таки специфика цирка?» Всесторонне анализируя цирк как особый, самостоятельный, синтетический вид искусства, Ю. А. Дмитриев подверг справедливой критике точку зрения некоторых профессионалов-практиков и теоретиков, которую искусствовед Н. Ельшевский сформулировал так: «Трюк составляет основу художественного языка цирка — трюк, и ничто иное. В этом основа специфики искусства цирка». В развернувшейся дискуссии принял участие доктор филологических наук, писатель В. Шкловский, который увидел основу цирка в «преодолении реальной опасности», в «торжестве над страхом, над невозможностью, уже лишенной смертельного исхода». Эту позицию поддержал и развил философ Ю. Борев, сравнив работу артиста цирка с работой ювелира, шлифующего алмаз, в результате чего на манеже создается «образ победителя, демонстрирующего и осуществляющего возможности человека, решающего сверхзадачу». Писатель М. Тривас увидел специфику цирка в разнородности выразительных средств цирка. «Язык цирка, — утверждал он, — язык подчеркнутых контрастов, головоломных трюков, парадоксальных неожиданностей».

Учитывая то положительное, что выявила дискуссия, профессор Ю. Дмитриев в своем «Ответе оппонентам» расширил, обосновал и четко сформулировал собственную точку зрения по проблеме специфики цирка. Ключевыми моментами в системе взглядов Ю. Дмитриева являются следующие.

Цирк, по сути, является самостоятельным, многожанровым, синтетическим искусством, равноправным в ряду других зрелищных искусств. Его содержанием «является жизнь, та или другая ее сторона, отраженная художником в свете определенных общественно-эстетических идеалов». (Отличительная особенность советского цирка состоит в том, что искусство это прежде всего оптимистично и гуманно. Развивая демократические традиции русского искусства, советский цирк поднимается до подлинной публицистичности, утверждая в качестве главных направлений героику, без подчеркивания опасности, без неврастении, и в то же время рождает улыбку, переходящую в громкий и разящий смех над всем, что мешает строительству светлого будущего. Цирк — искусство яркое, праздничное, романтическое, ему чужды бытовизм, заземленность, прозаичность. Это содержание реализуется на манеже в особой, художественно значимой, образной форме, при помощи специфических выразительных средств цирка — трюков. «Одна из особенностей трюков заключается в их необычности, алогичности и, в конечном итоге, в эксцентричности». «...Цирк многообразен, но эксцентрика всегда лежит в его основе, она, если угодно, форма цирка, без нее он невозможен, как стихи без рифмы, театр без диалогов, живопись без красок».

Такова ретроспектива проблемы. Столь пространная и цитатообильная преамбула понадобилась по двум причинам. По меньшей мере неразумно всякий раз начинать разговор «с нуля», забыв (или сделав вид?) те истины, которые добыты предшественниками. Во-вторых, вряд ли следует ожидать много пользы от того, что пишущие и устно рассуждающие о специфике цирка не имеют единства в самом подходе к проблеме. Пестрая разноголосица мнений в этом коллективном постижении истины сильно напоминает бег на месте, когда увлекает сам процесс бега — поиск, а не его конечный результат — истина.

Итак, в ряду выразительных компонентов образного языка цирка, первым неизменно называют трюк. При этом предполагается, что природа трюка и его структура всеми понимается одинаково. Перелетел гимнаст с трапеции в руки к ловитору — трюк; выбросил и поймал жонглер шесть палочек — трюк; достал фокусник из пустого ящика кролика — снова трюк... Все, что предшествует трюку, сопутствует трюку и следует за трюком, обычно с ним самим не связывают. Называют эти «обрамляющие» трюк элементы то паузой, то подготовкой к трюку, то комплиментом. Но кто, где и когда видел цирковой трюк, лишенный этого «обрамления»? Трюк, так сказать, в чистом виде? Да в том-то и дело, что такого трюка в чистом виде история цирка не знала и не знает. Уже тот факт, что трюк предназначен для публичной демонстрации, исключает, атомарную чистоту трюка на манеже. Трюк в цирке изначально — смесь выразительных начал. Вне синтеза с другими искусствами трюк в цирке немыслим. Выводы современной эстетической науки убедительно свидетельствуют: «Особенности синтетических искусств в том именно и заключаются, что вне нового художественного сплава, органично объединяющего различные искусства, они в принципе существовать не могут. Синтез лежит в самой основе этих искусств».

Однако сказанного все еще недостаточно, чтобы объяснить неугасающий интерес деятелей цирка к трюку. Конечно же, не только многосоставной структурой, так сказать «многовалентностью», исчерпывается феномен трюка. Одним из непременных условий существования цирковой образности (как и любой другой, кстати) является заразительность. Под заразительностью подразумевается способность искусства вырвать зрителя из его настоящей жизни и захватить, заразить жизнью художественной, навязать жизнь вымышленную и по особым законам организованную, заставив сопереживать не тому, что есть в жизни, но могло бы быть.

Феномен трюка как раз в том и состоит, что он особым образом группирует в себе и вокруг себя множество выразительных компонентов, став из «атомарного» «многовалентным», синтетическим носителем определенной информации. Композиционно организованный ряд трюков становится информативной системой, способной будоражить воображение зрителя, приковывать внимание, быть «простейшим возбудителем реакции» (Кузнецов). Чтобы эта система приобрела законченную художественную форму, выражающую соответственное содержание, трюки вбирают, «обживают» (синтезируют) в себе приемы различных искусств. Для достижения полного слияния и органичности актерское мастерство, пластика, костюм, музыка и многое другое должны как бы раствориться, «умереть» в трюке. И все это в интересах и во имя художественной идеи номера. Только к этому моменту, на этой стадии синтеза (когда техническая сторона трюка достигла совершенства) можно говорить о трюке в цирке как о первейшем и важнейшем средстве выразительности, создаваемого артистом манежного образа. Не раньше!

И все-таки выразительность трюка не возникает сама собой, если в основе ее не будет лежать... Что?

Кувырок, безупречно выполненный на манеже, наверняка оставит зрителей равнодушными. Но исполненный на двенадцатиметровой высоте на канате, тот же самый кувырок завораживает. Клоун дует в микрофон, а из него, вопреки ожиданиям, со страшным хрипом вырывается... облако пыли. И тогда зрители смеются. В этом воздействии на зрителя, в такой концентрированной заразительности и есть смысл трюков в искусстве цирка.

Так что же лежит в основе трюковой выразительности? Эксцентрика. Вот мы и добрались до понятия, которое составляет сердцевину концепции профессора Ю. Дмитриева относительно специфики цирка. Восклицательный знак ставить повременим. Вопрос об эксцентрике непростой, попробуем разобраться.

В определении эксцентризма принято исходить из хорошо известных слов В. И. Ленина, сказанных им в 1903 году по поводу просмотра программы лондонского мюзик-холла «Альгамбра». О каком эксцентризме речь в этом высказывании? В упоминавшейся выше статье, М. Левин справедливо настаивал, что в ленинской формулировке рассматривается «эксцентризм как универсальная основа или форма искусства, как эстетическая оценка действительности». В данном случае общество (буржуазная действительность) рассматривается художником как «мир нонсенса», извечный хаос, бессмыслица с нечеловеческими порядками, враждебными его природе, основанными на угнетении человека, на преклонении перед чистоганом, на чудовищной нищете, на культе войны во имя наживы, расовой ненависти, цепляния за мерзость. В отношении такой «алогичной» жизни, такого представления о ней эксцентризм абсолютно «логичен» — он отражает, а не искажает и без него уже «искаженную» жизнь. Существует много способов «исправить» этот «мир вверх тормашками», «мир наизнанку», «мир-перевертыш», и один из них — бить нелепостью по нелепице. Эксцентризм, в данном случае выступает как весьма своеобразный способ взглянуть на состояние мира со стороны, эксцентризм становится своего рода мировоззрением. Алогизмом осмеивается и развенчивается алогизм и утверждается логика жизни. «В. И. Ленин определенно характеризует эксцентрику как скептическое отношение к общепринятому, как прямое стремление «показать алогизм обычного». Но ведь показать алогизм обычного, а не быть алогичным в отношении обычного! Ясно, что эксцентрика буржуазного мюзик-холла не имеет ничего общего с цирковой эксцентрикой даже в ее прямом выражении». К такому выводу приходил критик М. Левин и, думается, нет оснований не согласиться с ним.

О какой же эксцентрике идет речь, когда мы говорим о цирке? Ю. Дмитриев неоднократно разъяснял, что понимает эксцентрику как производную от латинского excentricus — вне центра. Иными словами, явление за пределами общепринятой логики, алогичное. Некоторые оппоненты выстраивают свои рассуждения несколько наивно: раз за пределами привычной логики, значит, различные сальто, стойки, всевозможные эквилибристические равновесия и тому подобное следует считать эксцентрическими, алогичными.

Однако, как свидетельствуют многочисленные памятники материальной культуры, все эти и еще многие элементы ярмарочно-площадного трюкачества из репертуара «бродячих комедиантов», скоморохов, жонглеров, гистрионов и прочих «забавляльщиков» были известны человечеству едва ли не от начала цивилизации. С течением времени в сознании воспринимающих подобного рода «развлечения» давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим, алогичным. Различные «кунштюки», составляющие репертуар «забавляльщиков», постепенно превратились в ту меру условности, тот условный «язык», который отличает всякое художественное творчество. Но «язык» — еще не «речь»! Вспомним, когда зрелища первых стационаров Европы становятся собственно искусством цирка? Когда «нарочитое ярмарочное трюкачество» отметается пионерами цирка «решительно и быстро», а «наездничество военно-спортивного характера» обретает многоликие и разнообразные формы «мимико-трансформационных», «конно-акробатических», «конно-балетных номеров», в основе своей заметно эстетизированных. Народившийся в конце XVII! века цирк только тогда начнет обретать место в «кругу муз», когда, по верному замечанию историка, «типичным станет подчинение самодовлеющего конно-акробатического трюка определенной идее, типичным станет создание определенных художественных образов».

Не составляет большого труда заметить, что цирк «не интересовали» ни различные сальто, ни разнообразное балансирование всякого рода умельцев, ни утилитарно-прикладные или чисто технические навыки дрессированных животных. Почему? Неисчислимый перечень подобного рода «умений» (по-своему замечательно сложных и даже эффектных) лишен важнейшей для цирка особенности — эксцентрики. Акробат, исполняющий сальто на манеже или проделывающий стойку на руках, — обыкновенная условность, присущая всякому искусству, она «логична» для цирка, как «логичны» фуэте в балете и пение в опере. Цирковой артист как бы «обрабатывает» эту условность методом эксцентрики. И тогда мы видим акробата, взявшего в руки самовар, подброшенного подкидной доской и уверенно приземлившегося на... голову партнера, стоящего на многоярусной пирамиде из нескольких человек. Артист цирка не просто «выходит» в стойку на двух и даже одной руке, — он «танцует» на руках «Яблочко» и скачет вниз по ступенькам, удерживаясь в стойке на одной руке. Животные в цирке не столько выполняют те или иные команды дрессировщика, сколько «обдуманно» участвуют в своеобразном спектакле на манеже. В стремлении к захватывающей и эффектной форме, в поисках выразительности циркового образа трюк может быть охарактеризован как заостренная мысль художника, направленная в сторону эксцентрики и доведенная до парадокса, тут же, на публике, разрешаемого.

При создании манежного образа артист цирка использует множество приемов и средств других искусств, которые «умирают» в трюке, рожденном эксцентрическим мышлением художника. Цирк как явление искусства не имеет ничего общего с упрощенными декларациями типа: «Как хорошо быть Сильным, Ловким и Смелым, а не наоборот». Подлинному искусству цирка чужда примитивная назидательность. Природа цирка образна! Опосредованно, метафорически, иносказательно, через особенный образный строй цирк приводит своего зрителя к удивительно емкой и прекрасной идее о гармонии тела и духа.

Известно любопытное высказывание: «Чтобы быть эксцентричным, надо прежде всего знать, где находится центр». Но ведь если знаешь, где находится этот «центр», к чему тогда цирку эксцентрика? Оказывается, для того и нужна, чтобы, подойдя к действительности с неожиданной, парадоксальной стороны, в непредсказуемой и заразительной форме с помощью особого типа цирковой образности показать, что «центр» существует, что он незыблем и утверждение его непреходящих свойств и качеств требует немалых усилий. И когда достигается целостность и гармония, результат оказывается достойным затрат. Поэтому безусловно прав Ю. Дмитриев, когда утверждает эксцентрику как «основной художественный метод цирка», который своим нарочитым отходом от нормы, от «центра», «через эксцентрику, через алогичность, приводит нас к высокой логике», к утверждению гармонически развитой личности, явленной на манеже в поразительном блеске многообразия чувств и характеров.

ВЛАДИМИР СЕРГУНИН

оставить комментарий

|

|

|

Подписаться на

рассылку сайта: |

|

|

|

|