Владимир Дуров

Я хорошо помню серое дощатое здание цирка «Модерн» на Каменноостровском проспекте в Петрограде. Дневное представление. В партере густо набриолиненные головки мальчиков и завитые с громадными шелковыми бантами головки девочек. Яркие аксельбанты, блеск эполет высокопоставленных отцов, бриллиантовые колье и обнаженные плечи матерей.

Я хорошо помню серое дощатое здание цирка «Модерн» на Каменноостровском проспекте в Петрограде. Дневное представление. В партере густо набриолиненные головки мальчиков и завитые с громадными шелковыми бантами головки девочек. Яркие аксельбанты, блеск эполет высокопоставленных отцов, бриллиантовые колье и обнаженные плечи матерей.

Я смотрел сверху, ибо мы с моим отцом сидели во втором ярусе. Это было в одно из воскресений 1915 года. Мне было шесть лет, и я первый раз в жизни попал в цирк.

Годы выветривают из памяти многое, но я хорошо помню выступление замечательных музыкальных клоунов — братьев Костанди, которые исполняли на бутылках какую-то песенку с таким чувством, что я расплакался. И еще лучше помню выход Анатолия Леонидовича Дурова с его дрессированными животными: прищуренный хитрый глаз, темные усы, его лицо, полное достоинства и мужества, белоснежное крахмальное жабо и бриллиантовый блеск наброшенной на плечи накидки. Смешной пеликан, собачки, комичные обезьяны, мажорно звучащий оркестр — все это произвело на меня огромное впечатление. Я вернулся домой, начал дрессировать нашу кошку Мурку, гоняясь за ней, перебил посуду в столовой, и отец заявил, чтобы я был в цирке первый и последний раз.

Отбывал я наказание полгода, но каждый день мечтал о цирке, а ночью видел во сне Дурова.

Позднее, в цирке Чинизелли, я увидел его сына — Анатолия Анатольевича, салонного клоуна-дрессировщика, продолжавшего искусство своего замечательного отца, и каждую пятерку, полученную на уроке в школе (а их было совсем немного), я пытался использовать для воздействия на своих родителей, чтобы они повели меня в цирк посмотреть Дурова.

В 1924 году мой дядя-журналист, друживший с известным деятелем цирка, блистательным дрессировщиком коней Вильямсом Труцци, повел меня в Ленинградский цирк и там Вильямс Жижеттович познакомил меня с Владимиром Леонидовичем Дуровым. Тогда я впервые попал на конюшни, за кулисы цирка, стал бывать на репетициях и понял, что цирк — это не только блеск, веселье, смех, радость, но и тяжелый будничный труд.

Я еще больше полюбил это искусство. А фамилия Дуровых стала для меня близкой и дорогой.

Вот почему я с особым удовольствием пишу сегодня о наследнике дуровских традиций, замечательном представителе советского цирка — народном артисте Владимире Григорьевиче Дурове,

Моя первая встреча с ним произошла не в цирке. Это было в 1927 году в театре Вс. Э. Мейерхольда на спектакле «Рычи, Китай!» Володя играл одного из безмолвных китайцев, и никто тогда не знал, что это Владимир Дуров. Да, так сложилась его жизнь: сын цирковой актрисы, дочери знаменитого Анатолия Леонидовича Дурова — Евлампии Анатольевны,— Володя, часто работавший ассистентом своего деда, начавший свое высшее образование в сельскохозяйственной Академии имени Тимирязева, поступил в студию театра имени Мейерхольда. Он читал на приеме лермонтовского «Мцыри»:

«...Промчались искры... и потом

Какой-то зверь одним прыжком

Из чащи выскочил и лег,

Играя, навзничь на песок».

И не думал тогда восемнадцатилетний юноша, что вот так же навзничь, на песок, вернее, на опилки манежа, будет ложиться перед ним укрощенный им зверь.

Володя был отличным акробатом-гимнастом и славился в театре как чемпион пинг-понга, имея единственного конкурента в лице Вали Плучека, ныне Валентина Николаевича Плучека — заслуженного артиста РСФСР, талантливого постановщика, главного режиссера Московского Театра сатиры.

19 ноября 1928 года в театр пришла телеграмма, извещающая о трагической смерти дяди: Анатолий Анатольевич был убит на охоте в городе Ижевске. Его жена Анна Юрьевна просила Володю немедленно приехать.

И вот он в Ижевске. На него надели дядину бобровую шапку, меховую шубу и сказали: «Будешь Дуровым».

До этой минуты никогда не помышлял он о карьере артиста-дрессировщика. Однако любовь к животным, которую ему привили с детства его дед и дядя, любовь к цирку, на арене которого прошла часть его детства, сделали свое дело, и уже 27 ноября, на восьмой день после гибели Анатолия Анатольевича, Владимир Григорьевич вышел на манеж со словами:

«Я выхожу в тяжелую минуту.

Неделя лишь назад — последняя гастроль,

И жизнь оборвана бессмысленно и круто,

И вместо смеха в сердце только боль.

Досталось мне нелегкое наследство,

Исполнить Дуровых завет

И доказать, что цирк — культуры средство,

Что он несет науки свет».

Почувствовав добрую руку нового хозяина, животные быстро подчинились и стали выполнять все его указания. Старых животных сменили новые, зазвучали с манежа другие монологи, родились новые трюки, и вот уже тридцать лет, как, переняв цирковую эстафету Дуровых, несет ее с честью по манежам нашей Родины Владимир Григорьевич Дуров.

Его хорошо знают и любят. Когда инспектор манежа объявляет его имя, цирк разражается аплодисментами.

Празднично звучит оркестр, и в сиянии прожекторов на арену выходит Владимир Дуров. На нем традиционный дуровский наряд с обязательной сверкающей накидкой. Его лицо озаряет добрая, приветливая дуровская улыбка:

«Пришло заветное мгновенье:

Я вижу снова вас, друзья.

Любовь, тревога и волненье,

Вот чем полна душа моя.

И с радостью, с огромным чувством

Я по примеру прошлых лет

Вам отдаю свое искусство,

Неся свой дуровский привет!»

Пожалуй, именно в этих стихах отражено то главное, что отличает Владимира Дурова и приносит ему успех. Он артист с ног до головы. А настоящий артист — это человек, умеющий передать зрителям волнение своей души, огонь своего сердца.

Его монологи всегда наполнены подлинным чувством, гражданским патриотизмом, любовью к Родине, к народу. Его любовь к животным, которых он выводит на манеж, видна в каждом его движении, в каждом взгляде. И в белесых глазах тяжелого бегемота, и в глазенках белой маленькой мышки, которую Дуров бережно берет в руку, можно прочесть ответную любовь. На манеже нет испуганного зверя и могущественного укротителя, человека железной воли и стальной руки. Там встречаются друзья: милый, добрый человек и его приятели из мира животных.

— Ай, молодец! Ай, хорошо! — восклицает Дуров. Он просто и задушевно разговаривает с ними, и мы, зрители, ни на минуту не сомневаемся в том, что и он, и животные отлично понимают друг друга.

Дуров обладает хорошим чувством юмора, умеет шутить, а отличный и красивый голос его слышен даже в самых дальних углах галерки.

Недавно во время гастролей Дурова в Ленинграде я слышал в фойе цирка разговор. Беседовали две пожилые женщины:

Опять всё то же самое. Эту его морскую львицу Любу я видела еще до войны. Она совсем не изменилась.

А слон?

А слона я тоже сразу узнала. Очень знакомое лицо.

Этот дамский разговор я привожу потому, что есть такая категория зрителей, которая все знает. Но не все понимает.

Конечно, это не та Люба, которую дама видела до войны. Дама— сохранилась, а Люба — нет. Это уже другая львица, на обучение которой потрачено много труда, чего не сумела оценить эта дама. А слон — не слон, а слониха; и то, что она делает сегодня, она научилась делать совсем недавно. Она растет, повышает свою цирковую грамотность и выступает в новом репертуаре. Вспомните, как она исполняет танец и песню «Бродяга я» из популярного фильма Раджа Капура.

Я знал слониху Рези еще ребенком. Ей было тогда три года. Она выглядела крохотным надувным резиновым слоником, покрытым нежным, ласковым пухом. Это было в Ярославле в шапито. Покойный режиссер Д. Г. Гутман и я приехали туда писать для Владимира Григорьевича новую программу «Дом отдыха зверей». И тогда я впервые увидел Рези, привезенную из какого-то зверинца. Бедную «девочку» неласково встретили в шапито. Сперва ее облаяли собаки, потом лягнула лошадь и в довершение всех зол ее хотел боднуть козерог. Рези испугалась, обиделась и стала бегать по всему цирку, ломая скамьи, круша все на своем пути. Артисты, униформисты, Д. Г. Гутман и я бросились кто куда, и только мужество В. Г. Дурова спасло нас всех. Он взял ведро с водой, подошел к бушевавшему «ребенку» и напоил его. Так стакан воды приводит в чувство истеричную барышню.

Я знал слониху Рези еще ребенком. Ей было тогда три года. Она выглядела крохотным надувным резиновым слоником, покрытым нежным, ласковым пухом. Это было в Ярославле в шапито. Покойный режиссер Д. Г. Гутман и я приехали туда писать для Владимира Григорьевича новую программу «Дом отдыха зверей». И тогда я впервые увидел Рези, привезенную из какого-то зверинца. Бедную «девочку» неласково встретили в шапито. Сперва ее облаяли собаки, потом лягнула лошадь и в довершение всех зол ее хотел боднуть козерог. Рези испугалась, обиделась и стала бегать по всему цирку, ломая скамьи, круша все на своем пути. Артисты, униформисты, Д. Г. Гутман и я бросились кто куда, и только мужество В. Г. Дурова спасло нас всех. Он взял ведро с водой, подошел к бушевавшему «ребенку» и напоил его. Так стакан воды приводит в чувство истеричную барышню.

А вечером Рези выступала. Правда, она очень волновалась и сделала все свои номера сразу, перепутав их очередность.

Под руководством Дурова Рези возмужала, обучилась танцам, научилась правильно ставить часы и выполнять множество разных трюков,

Дуров пользуется помощью своих зверей и для сатирических тем. Его звери наносили и наносят удары по бюрократизму, подхалимажу, зазнайству, взяточничеству, они помогают бичевать поджигателей войны и тем самым вносят свою лепту в дело борьбы за мир. Не следует думать, что работа дрессировщиков ограничивается одним манежем. Нет. Им часто приходится заниматься всеми вопросами, связанными с жизнью их животных. Гастролировал Дуров в Улан-Удэ. В городе не было свежей рыбы, а без нее не могло состояться выступление морских львов, ибо это единственный вид поощрения, который на них воздействует, и Дуров сам вместе с директором цирка едет за байкальским омулем. На грузовой машине едет он в районный центр Кабанск, а оттуда на рыбачьей лодке спускается вниз по течению Селенги, в селение Хорауз, где живут рыбаки, чтобы запастись свежей рыбой для Любы и Шерри. Как-то утром железнодорожники Улан-Удэ увидели, как подкатил к перрону состав и на одной из платформ на бочках с омулем восседал артист Владимир Дуров.

Дуров пользуется помощью своих зверей и для сатирических тем. Его звери наносили и наносят удары по бюрократизму, подхалимажу, зазнайству, взяточничеству, они помогают бичевать поджигателей войны и тем самым вносят свою лепту в дело борьбы за мир. Не следует думать, что работа дрессировщиков ограничивается одним манежем. Нет. Им часто приходится заниматься всеми вопросами, связанными с жизнью их животных. Гастролировал Дуров в Улан-Удэ. В городе не было свежей рыбы, а без нее не могло состояться выступление морских львов, ибо это единственный вид поощрения, который на них воздействует, и Дуров сам вместе с директором цирка едет за байкальским омулем. На грузовой машине едет он в районный центр Кабанск, а оттуда на рыбачьей лодке спускается вниз по течению Селенги, в селение Хорауз, где живут рыбаки, чтобы запастись свежей рыбой для Любы и Шерри. Как-то утром железнодорожники Улан-Удэ увидели, как подкатил к перрону состав и на одной из платформ на бочках с омулем восседал артист Владимир Дуров.

Его хозяйство доставляет ему много хлопот, но он всегда остается заботливым хозяином.

Владимир Дуров никогда не ограничивал свои выступления ареной цирка. Его и его умных зверей можно увидеть в заводских цехах и клубах, в школах и в пионерских лагерях, на улицах и в дни праздничных демонстраций, а в годы войны он часто выступал на фронте и появлялся в военных госпиталях, скрашивая жизнь раненых бойцов, принося им неизменную радость.

Его жизнь и артистическая деятельность достойно увенчаны орденом Ленина и званием народного артиста РСФСР.

Неудивительно, что друзьями талантливого артиста были поэт Демьян Бедный, который не стеснялся отдать свое перо на службу замечательному искусству цирка, композитор И. Дунаевский, писавший прощальную песенку Дурова, художник И. Бродский, любивший встречаться с молодым Дуровым, ценивший его талант. Его друзьями стали академик В. Филатов, полярник И. Папанин, а начальник-китобойной флотилии «Слава» А. Соляник считает, чуть ли не своим долгом привозить пингвинов В. Дурову.

Перед тем как сесть за написание этих строк, я зашел домой к Владимиру Григорьевичу. Мы расположились в столовой, где стоит бюст Анатолия Леонидовича Дурова, где в шкафах множество фарфоровых зверей. В соседней комнате свистел попугай Жако, а мы говорили о цирке, в который влюблен Дуров, о его ближайшей поездке в Брюссель, для которой он выучил все свои монологи и репризы на французском языке.

Здесь же за столом сидела жена Владимира Григорьевича Регина Васильевна.

У нас почему-то не принято писать о женах, А жаль. Жены артистов цирка — их первые помощницы, их наивернейшие друзья. Вся черновая работа проводится при их ближайшем участии. Первые ласковые руки, принимающие новых животных,— это руки жен. Я смотрю, как серый, крючконосый Жако забирается на плечо к Регине Васильевне, как он целует ее в губы, каким добрым глазом взглядывает он на нее, и я понимаю, что здесь настоящая дружба.

Мы часто иронически улыбаемся, когда видим на манеже жонглера и рядом его жену, которая подает булавы или мячики, а в финале номера восклицает «ап!» и делает «комплимент».

А ведь именно она снаряжает артиста на выступление, ремонтирует костюмы, вовремя подает реквизит, чтобы не затруднить артиста лишним движением, чтобы не нарушить ритм номера. Именно она помогает ему в нелегкой кочевой жизни.

Как мало знаем мы об этих женщинах, достойных уважения, любви и специальных статей!

Регина Васильевна помогает мужу в дрессировке животных, отлично ухаживает за ними, и в успехе В. Г. Дурова — и ее большая заслуга.

Я пытаюсь выведать у Владимира Григорьевича что-нибудь для этой статьи, но он больше говорит о своих друзьях по работе — о помощниках В. Алавердове, И. Бабутине, Е. Катинском, об артистах, мастерах нашего цирка. И мне кажется, что скромность украшает Дурова не меньше, чем ордена и грамоты.

Пройдет еще неделя, другая, и он выступит на большом манеже советского цирка в столице Бельгии — Брюсселе.

Он выйдет в сверкании цирковых огней, в блеске своего таланта и обратится к тысячам людей, заполнивших цирк:

«Пусть солнце, не скрываяся во мгле,

Несет под синим небосводом

Всем людям счастье на земле,

И мир и дружбу всем народам»

И белые голуби, как письма дружбы, полетят к нему со всех сторон, напоминая людям о мире.

Известный американский художник Дисней, прежде чем приступить к созданию прославившего его на весь мир мультипликационного фильма «Бэмби», собрал у себя, говорят, целый зверинец будущих его «героев», И, внимательно присматриваясь к каждому зверю, к каждой птице, мысленно задавал им один и тот же пытливый вопрос: «Что ты можешь? А ты что можешь?»

Так он узнал, что предводитель стада — старый могучий олень — выступает необыкновенно торжественно и царственно носит свою небольшую голову, украшенную тяжелыми рогами.

Что всеми презираемая американская вонючка (хорек) с черно-белым хвостом прекрасна в траве, как цветок.

Что длинный хвост фазанки отлично может служить кровлей от дождя бегущим за матерью крошечным фазаняткам.

Что кролик Сандер благодаря своим мягким лапкам может проделывать на катке любые замысловатые фигуры, а олененок Бэмби неспособен ходить по катку: копытца его разъезжаются и он растягивается на льду.

Всеми этими знаниями художник воспользовался в своих рисунках — и фильм у него получился замечательный.

Такой же, если можно так назвать, созерцательно-инкубационный период есть и в творчестве Владимира Григорьевича. Прежде чем приступить к построению какого-нибудь номера, он долго и внимательно изучает животное, его характер: «Что ты можешь?» и «Что ты любишь?» Для «доброго дрессировщика» мало знать, выражаясь языком науки, «видовой стандарт поведения для данного индивидуума». Чтобы управлять животным, необходимо изучить также особенности его характера, отступления от стандарта в его поведении.

Всем известно, что зайцы «трусы». Известно также, что, попав на иждивение к добрым людям, они быстро наглеют и по ночам не дают хозяевам спать: барабанят передними ножками обо что попало. У всех у них «талант барабанщика», и обучить их этому ремеслу очень просто.

Однажды добрые люди подарили Владимиру Григорьевичу самого обыкновенного русака. Характер у него оказался тишайший. Он, правда, грыз в комнате все, что попадалось; обожал печенье, но барабанить— никак не барабанил, даже за печенье. Скоро стал совсем каким-то вялым; зад у него обвис. Что с ним делать? К работе явно не пригоден. Конечно, по старинной поговорке,— если зайца долго бить, он спички станет зажигать и на рояле играть. Но к таким методам Владимир Григорьевич никогда не прибегает. Куда ж девать зайчишку? В зверинец отдать — жалко. Решено было: выпустить на волю — пусть живет, как сам знает.

Как раз цирк переезжал в другой город. На одной из лесных станций Владимир Григорьевич пустил вислозадого лентяя на травку. Заяц привстал на дыбашки, увидел вблизи лес... да как поддаст ногами — скок! Откуда и прыть взялась! Такого задал стрекача — исчез в одно мгновение! Перехитрил Дурова: просто оказался притворяшкой! Не желал работать в цирке. Ну и пускай живет в лесу,— там ему лучше.

Веселые искорки прыгают в глазах Владимира Григорьевича, когда он рассказывает об этом. Но вот речь заходит о слоне Максе, о его необыкновенной привязанности к верблюдихе Екатерине,— и взор Дурова затуманивается. Когда-то эта великанская пара исполняла неуклюжий танец: Макс брал Екатерину за тонкий хвостик — и они кружились под звуки медленного вальса.

Но вот Екатерина заболела — тяжело, мучительно... Слон не отходил от «постели» больной. Она уже не могла ходить. А цирку надо было переезжать. Слон не шел садиться в вагон. Пришлось сделать для Екатерины тележку. Но воспользоваться тележкой не удалось, слон не позволял трогать верблю-диху. Трудно было уговорить, слона выйти на арену, А если во время номера больная застонет у себя в конюшне, — чуткий слон бросает хозяина и бежит с арены, все сокрушая на своем пути. Чтобы увести его от умирающей, пришлось обманом завлечь его на двор, приковать к машине.,. Так железными цепями разорвали могучую дружбу двух животных. Что поделаешь.

Но вот Екатерина заболела — тяжело, мучительно... Слон не отходил от «постели» больной. Она уже не могла ходить. А цирку надо было переезжать. Слон не шел садиться в вагон. Пришлось сделать для Екатерины тележку. Но воспользоваться тележкой не удалось, слон не позволял трогать верблю-диху. Трудно было уговорить, слона выйти на арену, А если во время номера больная застонет у себя в конюшне, — чуткий слон бросает хозяина и бежит с арены, все сокрушая на своем пути. Чтобы увести его от умирающей, пришлось обманом завлечь его на двор, приковать к машине.,. Так железными цепями разорвали могучую дружбу двух животных. Что поделаешь.

Но, применяя насилие, животное ничему обучить нельзя, нельзя создать у него крепких навыков. Стоит только насильно заставлять его что-нибудь делать,— в нем сейчас же возникает бунтарское чувство сопротивления. Оно все будет стараться делать наоборот. И никак не предусмотришь, в какой момент этот дух противоречия, дух непокорности прорвется в нем всего сильней. Пусть человек для животного — бог. Иногда хочется и перед богом сделать по-своему, настоять на своем. Недаром Марк Твен говорит, что бог поступил глупо, запретив Еве съесть яблоко; запрети он змея, Ева съела бы змея. Лишь глядя любимому человеку в глаза, угадывая малейшее его желание, зверь весь отдается желанию сделать так, как хочет того хозяин.

И каким мягким, ласковым огнем зажигаются глаза Владимира Григорьевича, когда он начинает рассказывать о своей удивительной дружбе со многими зверями и птицами, об интересных номерах, которые они исполняют в охотку, по собственной воле и для его удовольствия.

Дуровский слон Рези, радуясь приходу хозяина, шумно дует в хобот. Однажды повесили в его помещении колокол, чтобы он мог звонить, когда хочет видеть хозяина. Пришлось снять: слон звонил беспрерывно.

Маленьких животных, с которыми работает, Дуров обычно помещает у себя дома. Принес однажды и ручного пингвина к себе на квартиру в Москве, на улице Горького. Собачка встретила чужака «в штыки», хотела куснуть его. Пингвин ловко схватил ее за шиворот и отшлепал крыльями-ластами. Больше собачка не покушалась на него.

Для необычайного жильца в ванной комнате устроили крошечный уголок Антарктики: искусственный лед, ветер-вентиляцию, проточную воду. Птица платила хозяевам любовью, за все их заботы. Утром приходила в спальню, стаскивала с Владимира Григорьевича одеяло: «Пора вставать!» Жену нежно обнимала «руками», клала ей голову на колени. Гулять выходила на балкон, где между столбиками перил пришлось прибить сетку.

Особенно отмечает Дуров маленькую обезьянку — капуцина. Он уморительно «обезьянничал» с людей. Усядется человек писать, - и он сейчас же берет ручку, пододвигает к себе чернильницу — и старательно «пишет» на бумаге. Прыгая по столу, по полкам, никогда ни за что не заденет, не уронит на пол. Никогда ничего не брал без разрешения. По всей квартире ходил за Владимиром Григорьевичем по пятам, и каждый раз, как приходилось выходить без него, разыгрывалась душераздирающая сцена. Зато как радовался он возвращению хозяев! Понимал много слов. Умничка был редкий.

У других обезьянок, — например, резусов, — совсем иной характер. Слишком уж они резвы да и на руку не чисты: оставь в комнате кулек, — сейчас же вскочит, даже если спал под одеялом, подбежит, проковыряет пальчиком в бумаге дырочку — и угостится, не ожидая приглашения. Писать при резусе нельзя: этот хулиганчик сейчас же изломает ручку, а чернильницу запустит в стену.

Морские львы, так восхищающие публику своей игрой с мячом, работают не из любви к человеку, а только за плату. Попробуй не дать им рыбки сразу после номера,— кончено: больше хоть не бросай им мяча. У дрессировщика с морскими львами существуют только деловые отношения,

«Не любящим музыку тварям не верь»,— сказал Генрих Гейне. Но, кажется, таких тварей вообще нет, все животные чувствуют музыку, подчиняются ритму. Даже те, у которых нет внешних органов слуха — ушей: очковые змеи (кобры) «танцуют», раскачиваясь всем телом под дудку индуса.

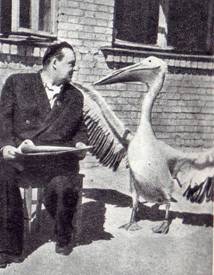

Владимир Григорьевич рассказывает о своем пеликане — большом любителе музыки. Владимир Григорьевич брал аккордеон и садился в лодку. Пеликан плыл за ним. Владимир Григорьевич выходил где-нибудь в лесу, ложился на полянке, засыпал. Пеликан гуляет сам по себе. Владимир Григорьевич проснется, заиграет — пеликан тут как тут.

Любят игру на аккордеоне и слоны. Владимир Григорьевич однажды в цирке взял инструмент и, тихонько наигрывая, пошел на арену. Слон Рези, как зачарованный, пошел за ним. Владимир Григорьевич, продолжая наигрывать, сел на барьер. Слон уселся рядом. Дуров начал притоптывать в такт ногой. И слон начал притоптывать своей ножищей, соблюдая ритм.

Новый номер был готов в один день. Оставалось только закрепить его повторением.

Новейшая и самая нежная дружба у Владимира Григорьевича Дурова с... молодым бегемотом. Это толстокожее и всегда считавшееся необычайно свирепым животное, попав в руки к Дурову, неожиданно обнаружило интересный и нежно-чувствительный характер. «Крестили» его, как полагается, в купели, — Малышкой.

Этот гигантский Малышка очень понятлив и чрезвычайно легко на все реагирует. На примере его можно опровергнуть старинное положение, будто путь к сердцу животного лежит через его желудок.

Малышка неслыханно обидчив. Достаточно легкого шлепка, от которого совсем не больно толстокожему, — чтобы рассерженный зверь ушел под «воду. Ушел и все; нет его. И уж ничем его оттуда не выманишь, ничем не «купишь», никакими лакомствами, — даже вафлями или салатом «Весна». Поднимется, съест — и назад в воду. И долго, недели две, помнит обиду. Лежит в бассейне, как бревно, и только зыркает на всех выставленным из воды глазом. Единственный способ помириться — это пригласить его на прогулку. Прогулки Малышка любит больше всего на свете, гораздо больше всяких лакомств.

Стоит кому-нибудь из служащих сказать, что пришел Владимир Григорьевич, как зверь настораживается. По первому же зову друга вылезает из бассейна и бежит за ним на улицу. Именно — бежит: бегемот на суше очень подвижное животное, что как будто совсем не соответствует его толстой и неизящной наружности.

«Ну что, ну что ты можешь?» — с грустью думал Владимир Григорьевич, разглядывая неуклюжее круглое туловище, большую голову, короткие ноги-тумбы страшилища, «Ну чем ты можешь порадовать людей, увалень несчастный!»

Но скоро Малышка дал ответ на этот, казалось бы, безнадежный вопрос.

Как-то на прогулке бегемот лег на траву, опрокинулся на спину — и неожиданно перевернулся на другой бок. Задача наблюдателя была решена: бегемот будет делать боковые кульбиты! Это смешно: похоже на толстого дядьку на пляже.

Началась долгая, упорная работа. Владимир Григорьевич радовался, если на репетиции Малышка сегодня хоть на сантиметр переваливался больше вчерашнего. Дуров добивался ведения игры в темпе. Однажды Малышка повредил себе ногу. Но страсть к прогулкам от этого у него не прошла. Владимир Григорьевич ничем помочь ему не мог: костылей бегемоту 16 сделаешь. Малышка ходил, взамен больной ноги опираясь на землю головой. Нога болела. Крупные слезы падали у зверя из глаз, лишенных ресниц. Больному сделали рентген: перелома кости не оказалось. Дуров обратился к известному городскому хирургу. Люди всегда идут навстречу Дурову, помогают его питомцам, чем могут. Доктор приехал. Разрешил Малышке работать понемножку. И бегемот работал, несмотря на боль. И прекрасно работал — старался для друга.

Теперь все могут видеть в цирке, как Малышка делает несколько боковых кульбитов, потом встает на ноги, разевает свою огромную пасть со страшными зубами и грозно надвигается на Дурова. Зрители в ужасе: сейчас чудовище проглотит человека... Но это шутка: страшилище с разинутой пастью приближается к другу, чтобы тот приласкал его: почесал ему небо между зубов. В гневе бегемот морщит нос и наносит врагу сокрушительный болевой удар головой. Лаская зверя, Дуров дает ему вафлю. Удивительно деликатно огромный зверь берет угощение из рук друга. Глядя на эту сцену, вспоминаешь французскую сказку «Красавица и чудовище», сюжет которой использован Аксаковым в его сказке «Аленький цветочек».

Но в какой сказке можно увидеть такое. Вот в пригороде человек вышел из дачи, идет по саду, а за ним бегут, скачут, летят разные птицы и звери — без поводков. Человек подходит к реке, раздевается, входит в реку. На руке у него сидит обезьянка, по очереди окунает в реку ножки. Человек переплывает реку, и за ним устремляется вся веселая компания птиц и зверей, И тут только приходит в голову прохожему: да ведь это же Владимир Дуров со своими зверями!

Журнал «Советский цирк» июль 1958 г