Крепостной цирк

Внимание историков искусства неоднократно обращалось к крепостному театру, о котором создана довольно значительная литература. О крепостном цирке нет ни одной книги.

В исследовательской литературе термин «крепостной цирк» впервые появился в 1953 году в монографии Ю. А. Дмитриева «Русский цирк». В главе «Начало профессионального цирка в России» автор писал:

«Почти одновременно с Петербургом и Москвой (т. е. примерно с середины XIX в. — Л.П.) цирки получают известность и популярность в провинции. При этом необходимо отметить, что в провинции появляются русские крепостные цирки, существующие по образцу крепостных театров. В эпоху разложения крепостного строя эти цирки перестают быть только средствами развлечения своего барина и его друзей и начинают играть за деньги для всех желающих, то есть превращаются в коммерческие предприятия. Такие цирки играли на ярмарках в грубо сколоченных балаганах.

Крепостной цирк Апраксина, афишу которого приводит в своей книге «Крепостной театр» Т. Дынник, ничем не уступал столичным цирковым труппам: здесь были и канатоходцы, и акробаты, и исполнители трамплинного скачка через экипажи.

При этом необходимо отметить, что артистами этих цирков были исключительно крепостные крестьяне, и они, несомненно, вносили в свое искусство традиции, идущие от скоморохов».

Вот по сути и все, что написано о крепостном цирке. Но и то немногое, что сказано, нуждается в уточнении.

Относить возникновение русских крепостных цирков к середине XIX века или более позднему времени неточно, поскольку найдены документы о выступлениях крепостных цирковых артистов еще в XVIII веке.

Так, среди документов, характеризующих народные гуляния во время пасхи и других праздников, выделяются зарисовки, сделанные с натуры в XVIII столетии экспедициями выдающегося этнографа, академика Палласа. Одна из зарисовок сопровождается пояснением: «В течение недели толпы народа ежедневно стекаются к качелям, воздвигнутым на площадях. Еще издали привлекаемый турецкими барабанами и шумной музыкой странствующих комедиантов, канатных плясунов и других различного рода актеров народ спешит на площадь, чтобы погулять возле качелей» 1.

1 Pallas. Mahlerische Darstellungen der Sitten und Lustbarkeiten im Russischen Reich, Leipzig, 1804, стр. 3

Как видим, Паллас отметил выступления на народных гуляниях цирковых артистов. Причем, совершенно ясно, что вольных актеров в XVIII веке было крайне мало. В основном это были крепостные артисты.

Как выясняется, русские крепостные цирки существовали не только в провинции. Так, крепостной цирк помещика Кологривова довольно долго выступал в Санкт-Петербурге.

Крепостные цирки были «дворовые» и «оброчные». «Дворовые» были стационарными, а «оброчные» цирки — передвижными.

«Дворовые» цирки, существовавшие в барской усадьбе, мало чем отличались от крепостного театра, нередко являясь одной из его жанровых сторон. Однако есть основания полагать, что в крепостном цирке по числу трупп преобладал именно «оброчный», то есть передвижной цирк. Странствующие труппы крепостных артистов были сродни скоморошьим ватагам.

Таким образом, в крепостном цирке продолжали жить сложившиеся еще к XVI веку две тенденции скоморошьего творчества: демократическая, чисто народная, оппозиционная в отношении «сильных мира сего» и прислужническая, угодническая в отношении бояр и князей, купцов и богатеев» 1.

Е. М. Кузнецов, Из прошлого русской эстрады, стр. 25.

Следовало бы точнее назвать первую — скоморошьей, а вторую — шутовской. Носителями их в соответствующее время были: первой — «оброчный», а второй — «дворовый» крепостные цирки.

«Оброчный» крепостной цирк возник очень давно, намного раньше «дворового» крепостного цирка. Уже в XVI столетии крестьяне, отпущенные на оброк, зарабатывали деньги не только различными ремеслами, но и в качестве бродячих цирковых артистов. Это были поводыри медведей, чревовещатели, звукоподражатели, акробаты, прыгуны, канатоходцы, жонглеры, фокусники, танцоры, музыканты и другие.

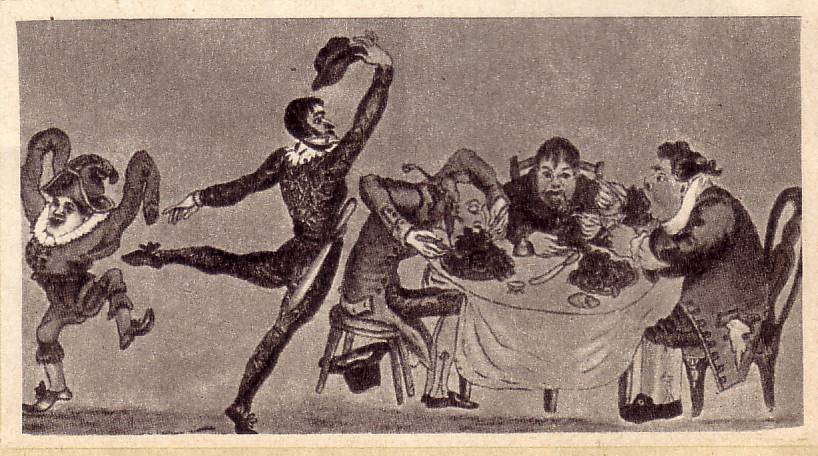

Отличительной чертой «оброчного» цирка была сатирическая заостренность его представлений. Сатира имела совершенно точную цель — она была направлена против крепостничества.

Мастерство артистов передвижного крепостного цирка было столь высоким, что иные помещики, наслышавшись об успехах своих крепостных, «циркующих по градам и весям», призывали кое-кого из них, а то и целиком всю труппу «поломаться перед барскими очами, показать удивительные шутки на усладу господ своих». Когда, следуя заграничной моде, помещики начали обзаводиться своими крепостными театрами, некоторые включали в их программу цирковых артистов, взятых из оброчных бродячих трупп.

Таким образом, очевидно, и зародился «дворовый» крепостной цирк.

О характере этих сборных представлений свидетельствует старинная афиша начала прошлого века, опубликованная Т. А. Мартемьяновым 1.

Т. А. Мартемьянов, 1913г. Домашние развлечения помещика.

(Из серии акварельных рисунков неизвестного художника XVIII века.)

В мае 1828 года в селе Сурьенине, Орловской губернии, «крепостными людьми» представлены были «опосля обеду по особливому сказу» пантомимный балет «Разбойники Средиземного моря» в трех действиях и «препотешный, разнохарактерный, комический пантомимный дивертисмент «Ярмарка в Бердичеве».

А затем крепостной крестьянин Трифон Барков на глазах у всех проделал «следующие удивительные штуки»: «В дудку уткой закричал, в ту же дудку как на музыке играл; бросив дудку, пустым ртом соловьем засвистел, заиграл будто на свирели, залаял по-собачьи, кошкой замяукал, медведем заревел, кошкой замурлыкал, коровой и телком замычал, курицей закудахтал, петухом запел и заквохтал, как ребенок заплакал, как подшибленная собака завизжал, голодным волком завыл, словно голубь заворковал и совою кричать принялся».

Тот же Трифон Барков выступал и как музыкальный эксцентрик, о чем афиша оповестила так: «Две дудки в рот положит и на них сразу играть будет».

Он же был и жонглером: «крутил тарелкою на палке, а сею последнею уставя на свой нос», потом из зубов шляпу вверх подкидывал и без рук ее на голову надевал, «палкой артикулы делал бытто мажор, палку на палке концом держал и прочее тому подобное проделывал».

В заключение Трифон Барков «горящую паклю голым ртом есть принялся и при сем ужасном фокусе не только рта не испортил, но и грустного вида не выказал», — то есть выступил как «факир-иллюзионист». В добавление ко всему он рассказал «несколько прекурьезных рассказов из разных сочинений, наполненных отменными выдержками».

От артиста «дворового» цирка прежде всего требовалось, чтобы он всячески угождал своему хозяину и его гостям. Поэтому острослов-клоун быстро превращался в шута, пресмыкающегося перед барином и его близкими, а ловкий акробат вырождался в пританцовывающего фигляра, то есть фактически тоже был шутом. Так артисты делались лакеями, и, наоборот, лакеи волей барина становились артистами. Ф. Вигель вспоминает о пензенском помещике Г. Г., который выгонял на сцену всю свою дворню — от дворецкого до конюха. «Все это были какие-то страдальческие фигуры, — пишет Вигель, — все как-то отзывалось побоями, и некоторые уверяли, будто на лицах сквозь румяны и белила были иногда заметны синие пятна» 1.

1 Ф. Ф. Вигель, Воспоминания, М., 1864, ч II, стр. 72.

Впрочем, у крепостных нередко не только лица были в синяках, но и спины — в кровавых рубцах от плетей и палок. Неспроста среди них бытовала поговорка: «Тело государево, душа божья, а спина барская». Работая из-под палки, на оторванном от жизни репертуаре «передней» и «гостиной», артисты «дворового» крепостного цирка становились «тупыми ко всем серьезным явлениям жизни, односторонними... специалистами, умеющими только вертеть ногами, языком или пальцами» .

«Дворовый» цирк намного пережил крепостной театр. В период разложения крепостного строя, крепостные, а точнее говоря «дворовые» цирки, как верно заметил Ю. А. Дмитриев, перестают служить средством развлечения своего барина и его друзей и начинают играть за деньги для всех желающих, то есть превращаются в коммерческие предприятия.

В случаях, когда цирки прогорали, крепостных артистов продавали с торгов. Упоминавшийся выше помещик Кологривов предложил егермейстеру двора промышленнику П. Н. Демидову своих крепостных артистов в числе 18 человек «со всеми инструментами, нотами и проч.» за 70 тысяч рублей в рассрочку, В документе-описи подчеркивается, что некоторые из артистов обучены танцам, равно, как и акробатическому искусству.

Случалось, что после того как крепостной театр прекращал свое существование, крепостной цирк, принадлежавший тому же помещику, продолжал жить и действовать. Примером может служить театр генерала С. С. Апраксина, находившийся в Москве. Он пользовался большой известностью, а затем закрылся. Осталось только помещение. В нем продолжали выступать цирковые артисты.

Об этом рассказывает афиша, которую Т. Дынник привела в книге «Крепостной театр», ошибочно назвав ее «афишей крепостного театра С. С. Апраксина».

По содержанию это афиша цирковых выступлений. О том же свидетельствуют приведенные в ней рисунки цирковых номеров. В самом начале этой афиши, хранящейся в Государственном историческом музее в Москве, говорится: «С дозволения начальства. На Знаменке в доме генерала Степана Степановича Апраксина, в зале прежде бывшего Театра...» Другими словами, к тому времени, когда выпускалась эта афиша, возвещавшая о цирковых представлениях, крепостной театр Апраксина уже не существовал.

Со временем, в силу ряда причин как социально-экономического, так И идейно-репертуарного порядка, «дворовый» крепостной цирк тоже прекратил свое существование.

Иной была судьба «оброчного» крепостного цирка. Он и начал свою деятельность, как уже видели выше, намного раньше. У боярина Морозова «свои скоморохи на оброке» бродили по Руси в XVI столетии.

В 1771 году, как сообщала газета «Санкт-Петербургские ведомости», в столицу из города Курмыш, Нижегородской губернии прибыли крестьяне и бродячие артисты, которые привели с собой двух больших медведей. Как гласило газетное объявление. эти медведи «вставши на дыбы, присутствующим в землю кланяются и до тех пор не встают, пока им не приказано будет. На задних лапах танцуют. Подражают судьям, как они сидят за судейским столом. Натягивают и стреляют, употребляя палку, будто из лука. Борются. Вставши на задние лапы и воткнувши между оных палку, ездят так, как малые ребята; берут палку на плечо н маршируют, подражая солдатам, задними лапами перебрасывают через цепь. Ходят как карлы и престарелые, как лежанка без рук и ног лежит и одну голову показывает. Как сельские девки смотрятся в зеркало и прикрываются от своих женихов. Как малые ребята горох крадут и ползают где сухо на брюхе, а где мокро — на холенях; выкравши же, валяются. Показывают, как мать родных детей холит и как мачеха пасынков убивает. Как жена милого мужа приголубливает. Порох из глаза вычищают с удивительной бережливостью. С неменьшейугоревши повалилась. Допускают каждого на себя садиться и ездить без всякого супротивления. Кто хочет, подают тотчас лапу. Подают шляпу хозяину и барабан. Кто поднесет пиво или вино, с учтивостью принимают и, выпивши, посуду назад отдавая, кланяются».

Осторожностью табак из-за губы у хозяина вынимают. Показывают как теща зятя потчевала, блины пекла.

В объявлении подчеркивалось, что поводырь «при каждом из вышеупомянутых действий сказывает замысловатые и смешные поговорки, которые тем приятнее, чем больше сельской простоты в себе заключают».

в холодное время арендовали дом или большие сараи, а в теплое — работали под открытом небом: на площадях городов и за сельскими околицами.

в холодное время арендовали дом или большие сараи, а в теплое — работали под открытом небом: на площадях городов и за сельскими околицами.

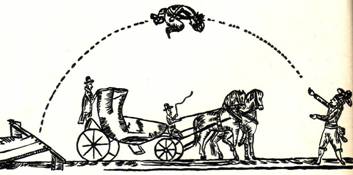

Судя по афише «крепостного цирка Апраксина», в программе его были не только партерные акробаты-ручники, но и танцоры-жонглеры на ходулях, эквилибристы-канатоходцы и прыгуны-сальтоморталисты с трамплина. Среди них был «паияцо» — клоун, прыгавший через карету с лошадьми. Характер большинства номеров требовал простора. Перед нами типичный передвижной цирк.

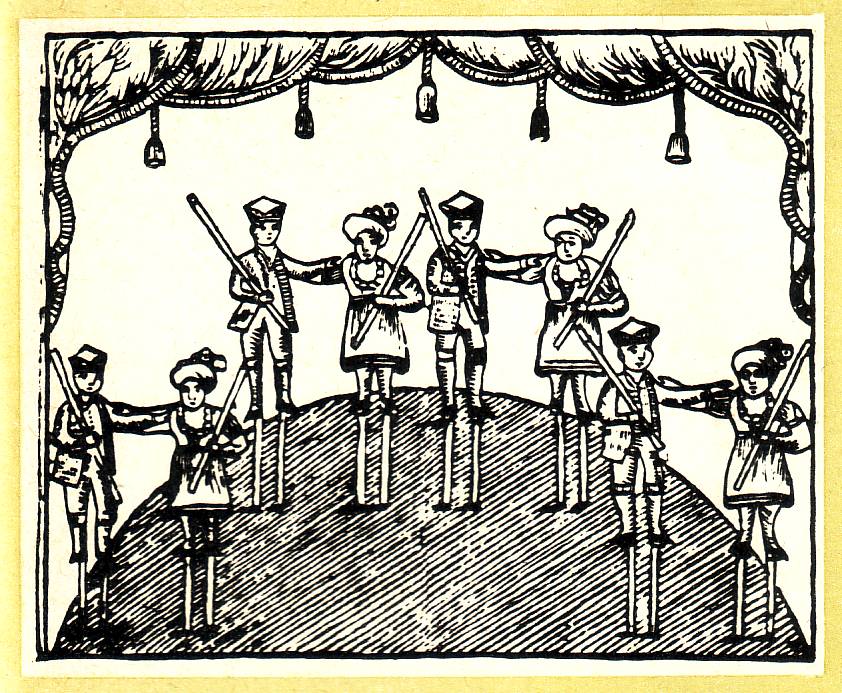

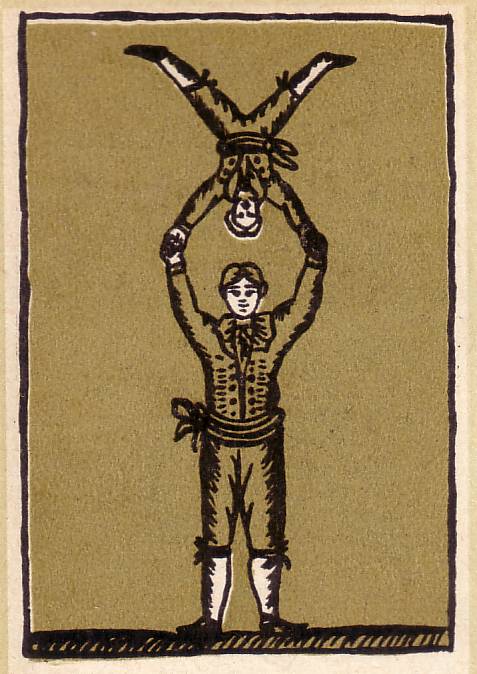

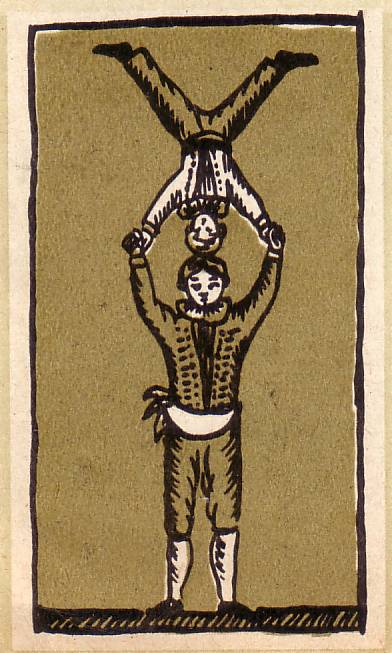

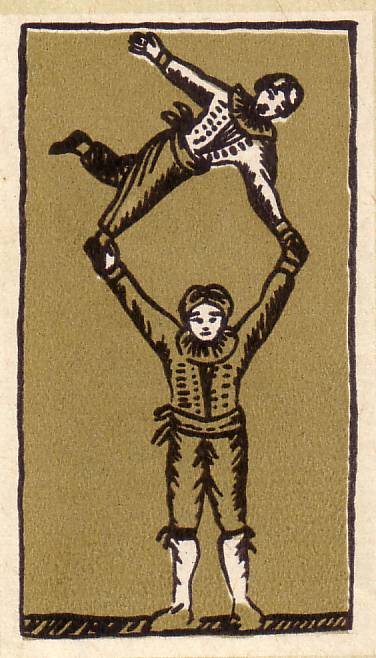

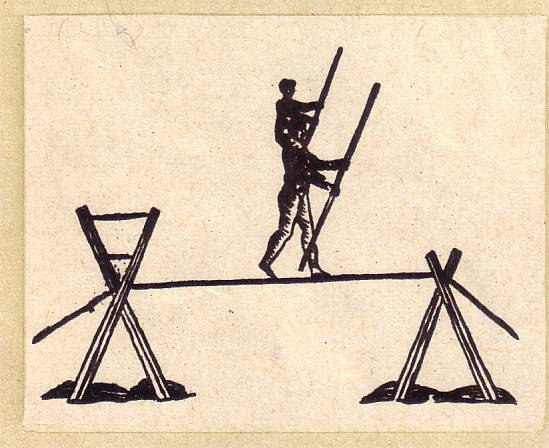

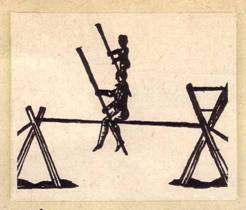

Рисунки на афише, сделанные крепостным художником (вероятнее всего кем-либо из артистов), дают возможность судить о некоторых трюках, видимо, считавшихся тогда (более ста лет назад!) заслуживающими изображения на афише.

У партерных акробатов такими трюками были:

СТОЙКА РУКИ В РУКИ, усложненная тем, что верхний (оберман). вероятно, мальчик или подросток, разводил в стойке ноги в стороны (рис. 5);

СТОЙКА ГОЛОВА В ГОЛОВУ (копфштейн), также с ногами, разведенными в стороны

Рис. 6

СТОЙКА ГОЛОВОЙ В РУКУ

ДИАГОНАЛЬНАЯ СТОЙКА

Из репертуара канатоходцев на афише запечатлены два трюка, ставших классическими: переход по канату колонной в два человека (цвайманхох), ноги в плечи

исполняемый той же колонной в два человека «седан», ногами на левую сторону по направлению движения,

Устройство опор для каната свидетельствует, что номер был приспособлен для исполнения на площади — еще одна деталь, подтверждающая, что перед нами передвижной цирк.

Особого внимания заслуживает номер эквилибристов-танцоров на ходулях в исполнении четырех мужчин и четырех женщин (рис. 2). Отчетливо видные на рисунке амортизаторы между ступнями ног и ходулями, — свидетельство о том, что в номер включены были прыжки. Кроме театрального занавеса с кистями, обрамляющего рисунок, под ходулями, на которых стоят артисты, изображен и полукруг циркового манежа.

Аттракционом представления было выступление акробатов-прыгунов на батуде. Наиболее интересный по содержанию рисунок (1) показывает исполнение «молодым паияцо»,- то есть акробатом-клоуном, прыжка через карету-ландо с кучером на козлах и ливрейным лакеем на запятках. Артист прыгает вдоль кареты и лошадей. На рисунке запечатлен момент, когда артист-прыгун сгруппировался: поджав к груди согнутые ноги и наклонив вперед голову, он идет на переднее сальто.

Афиша свидетельствует, что в крепостном передвижном цирке профессиональное мастерство артистов было достаточно высоким.

В свое время А. А. Бахрушину удалось отыскать и приобщить к своей театральной коллекции афишу циркового выступления крестьянина Григория Иванова из Владимирской губернии.

При чтении этого документа невольно вспоминается афиша о выступлении Трифона Баркова.

Сопоставление их показывает, что Григорий Иванов пополнил репертуар Баркова оригинальными новыми трюками.

Вот это новое: «Наденет шляпу с ноги на голову, с палки шляпу вверх бросит и на голову наденет, с рук шляпу вверх бросит и на голову наденет; палка на палке вертеться будет, палку на ладони перевертывает другим концом становит, и она будет на ладони танцевать; ртом играет как на шарманке, бубне; ртом же перепелом свнщет и кричнт бекасом, иволгой, травником и вороном; кричит египетским голубем и кукует кукушкой; дудку жаворонком поет; в басок как на гармонии играет; три дудки в рот кладет и вдруг на них играет; в пищик кричит гусем, дроздом, играет как на музыке и бьет как на барабане, кричит павлином и журавлем и играет как на жалейке и в пищик же кукольной комедией говорит; во двойчатки заграничные играет; волынку заграничную надувает и в нее играет; и прочее».

Кроме этих 28 новых трюков Григорий Иванов исполнял 16 старых, а всего 44 трюка — почти вдвое больше, чем Трифон Барков.

Крепостной «дворовый» цирк существовал до отмены крепостного права. «Оброчный» крепостной цирк юридически также перестал существовать в 1861 году. Но на практике цирковые труппы, состоявшие из бывших крепостных крестьян, продолжали свое существование и после 1861 года. Передвигаясь по городам и селам страны, они вбирали в свой состав и бывших дворовых «артистов», которые заразились «штукарством» или не имели другой профессии.

Об одном из представлений такой передвижной цирковой труппы в Московской губернии сообщает афиша из собрания Н. А. Попова. Приводим ее полностью.

«с. Ивановское с дозволения начальства в воскресенье 23-го января 1894 г. в доме Сысоева-Евстигнеева трупной русских Артистов и Артисток под управлением А. Добротворского Дан будет большой разнохарактерный увеселительный только один проездом вечер состоящий из следующих 3-х больших отделений.

Отделение 1-е под названием «Один час в заколдованном мире»: ряд новейших опытов магии и престидижитации современной восточной школы.

Отделение 2-е под названием «Веселие, смех и забавы»: состоящее из лучших, самых разнообразных номеров, комических дуэтов, разнохарактерных танцев, куплетов, рассказов, сцен из русско-народного быта и еврейского, юмористических водевилей, высшей школы Еквилибристики и гимнастики, комических Антрэ и Пантомим.

Отделение 3-е В заключение будет поставлена большая комико юмористическая пантомима «ЗОЛОТОЙ СЛОН»

Начало в 7 час. вечера

Цена местам: 1-е место 50 к.,

2-е место 25 к., галлерея 10 к.

Распорядитель А. Добротворский».

Как видим, это цирковое представление, состоящее из трех отделений, приближалось по форме к современным цирковым спектаклям. В нем были представлены самые разнообразные цирковые жанры; иллюзия, манипуляция, сатира и юмор, клоунское антре, эквилибристика, гимнастика, пантомимы, а также хореография, водевили, юмористические сценки, куплеты на злобу дня, художественное слово, то есть жанры, которые со временем, отделившись, стали считаться принадлежностью эстрады.

Программа странствующей труппы А. Добротворского, состоявшей из русских артистов, помогает понять, к чему постепенно пришло искусство передвижного крепостного цирка.

Крепостное право сковывало развитие русского цирка как массового народного искусства, сдерживало и рост его актеров и расширение круга его зрителей. После отмены крепостного права, с середины шестидесятых годов начался подъем русского цирка. Из крепостных крестьян вырастали многие артисты сначала полулюбительского, потом в известной мере профессионализированного крепостного цирка, а затем уже и общерусского профессионального цирка. Для примера назовем одного дворового, отпущенного на оброк и работавшего в качестве бродячего шарманщика, — крепостного крестьянина Александра Никитина, принадлежавшего саратовскому помещику Кротову. Сыновья Никитина — Аким, Петр и Дмитрий, — начавшие работать акробатами на ярмарках и площадях, «под качелями» и «под горами», стали широко известными артистами, имена которых вошли в историю русского профессионального цирка.

цирковой артист-турецкий полковник

В 1835 году француз Сулье, директор странствующего цирка, получил позволение дать несколько представлений турецкому султану Махмуду II. Представления понравились султану. Особенно полюбился ему наездник Павел Шиманский. Это был русский артист. Шиманский выступал в цирках Петербурга и Москвы, а затем работал в Варшаве, Берлине и Париже. Среди наездников он славился тем, что умел укрощать любую дикую лошадь.

Однажды султан позвал к себе артиста и спросил его:

—На всякой ли ты поедешь лошади?

—Поеду на какой прикажете, ваше величество, — ответил Шиманский.

Тотчас с султанских конюшен несколько человек привели на цепях гнедого

аргамака с путами на всех четырех ногах, на которого никто не мог сесть верхом.

Шиманский подошел к лошади, что-то сказал ей, потрепал по шее, посмотрел в глаза, а потом вскочил на нее и приказал снять путы. Все были уверены, что артист не останется в живых: пытаясь сбросить всадника, конь то скакал, то останавливался как вкопанный, брыкался, ложился на землю и вертелся кругом, встав на дыбы. Но через полчаса конь подчинился наезднику — пошел шагом.

Через час аргамак уже исполнял все эволюции обычной манежной езды и Шиманский демонстрировал на нем свое умение владеть пикой, саблей и пистолетом.

Султан пришел в восторг от искусства наездника и приказал отдать ему укрощенную лошадь. Он подарил Шиманскому тридцать кошельков золота, саблю с клинком из дамасской стали, оправленную в золото и драгоценные камни, а также пожаловал его в полковники, назначив командиром конного полка. Но Шиманского не прельщала военная служба. Он чуть ли не со слезами на глазах отказывался от должности полкового командира.

Когда об этом донесли султану, владыка мусульман нахмурил лоб и сказал:

—Быть ему полковником или покойником.

Придворный сановник, посланный сообщить это решение Шиманскому, был человеком жалостливым.

—Знаешь ли ты медицину, врачевальное дело? — спросил он у артиста.

—Медиком я не был, — ответил Шиманский, — но был коновалом.

—Ну, слава аллаху, — сказал сановник, — научишься. Теперь ты полковник, но не командир, а штаб-лекарь кавалерийского полка. Я рад этому, ибо мне не хотелось бы приказать отрубить голову такому лихому наезднику.

Об этой истории рассказал в своих воспоминаниях Садык-паша (Михаил Чайковский), тридцать лет проживший в Турции. В дальнейшем Шиманский «стал не только полковником и лекарем, но сделался и алхимиком: составлял растворы кораллов для излечения от чумы и добывал разные составы для выплавления золота».

Таковы превратности судьбы одного из русских цирковых артистов прошлого века.

Л. АЛИН

Журнал ”Советский цирк” август 1961г.