Танец - это серьезно

Руководитель Ансамбля народного танца Румынии О. Петреску как-то рассказывал, что пансион инвалидов второй мировой войны в Лондоне непременно приглашает ансамбль в каждый приезд дать концерт.

«Березка» бывает не только лиричной.

«Березка» бывает не только лиричной.

И всегда просит включить в программу «Колушари». Оказывается, стремительные задорные румынские танцы, и особенно «Колушари», надолго повышают жизненный тонус этих искалеченных войной людей. Вот как неожиданно может влиять хореография на зрителей! Жизнерадостное, прекрасное искусство танца, несущее в себе не только красоту пластики человеческого тела, не только задор и развлекательность, но и высокие мысли, чувства, играет огромную роль в эстетическом, идейном воспитании человека.

Всему миру известна замечательная советская хореографическая школа. Посланцы нашего балета очаровывают зрителей многих стран и континентов. Но мы не будем сегодня еще и еще раз вспоминать прославленные коллективы: Ансамбль танца Союза ССР под руководством И. Моисеева, «Березку» и др. Их слава и мастерство говорят сами за себя. Мы попробуем обратиться к повседневной жизни артистов балета эстрады, ну, хотя бы входящих в ленинградское гастрольно-концертное объединение. Окажется, что они не могут похвастать большими успехами. Даже отдельные удачи, такие, например, как программа А. Ким и Ш. Лаури «В ритме танца», не прикрывают, а еще острее обнажают слабые стороны хореографической жизни ленинградских артистов эстрады. Эстрада предъявляет к постановщикам и исполнителям жесткие требования: лаконизм, доходчивость, убедительность в каждом номере.

Н. Рудсепп и Э. Саттаров исполняют «русский танец». Фото Ю. ЗЕНКЕВИЧА

Н. Рудсепп и Э. Саттаров исполняют «русский танец». Фото Ю. ЗЕНКЕВИЧА

И разве не обидно, когда в концертах порой мелькают низкопробные хореографические миниатюры, построенные по шаблону: «эффектно — успешно». Или танцы, исполняемые на низком профессиональном уровне? В изобилии выплывают на сцену псевдонародные, экзотические номера, слепленные скорыми на руку «деятелями», спекулирующими на хороших отношениях нашей страны с другими народами. Халтурные подделки под мексиканские, кубинские, негритянские (?) и прочие танцы кочуют с эстрады на эстраду, проникают в коллективы художественной самодеятельности, создавая превратное представление об искусстве того или иного народа. Отсутствие новых ярких номеров, близких нашему зрителю, отсутствие смелости в создании таких номеров, естественно, тормозят и появление новых имен.

Артисты балета ВГКО часто выезжают за пределы Ленинграда и области. И обидно, что там их принимают как носителей знаменитой ленинградской школы танца! А ведь наш «большой балет» может послужить примером смелых поисков. Искания балетмейстеров Ю. Григоровича, И. Вельского, К. Боярского, мастеров старшего поколения Л. Якобсона, К. Сергеева, опиравшихся на традиции русского классического балета, принесли свои хорошие плоды, открыли новые имена. На эстраде же опыт мастеров эстрадного танца, к сожалению, отошел на задний план. Забываются находки А. Обранта, М. Понны и А. Каверзина и многих других. Главная традиция эстрады — быстрая реакция на актуальные темы дня — становится в хореографии почти легендой. В этом смысле стоит вспомнить опыт артистов театра имени С. М. Кирова Вайнонена (постановщика-балетмейстера) и его товарищей Армшанской, Осиповой, Вдовиной, Атрафимовича, Зуйкова, показавших в 1927 году, а затем много раз повторявших на различных эстрадах злободневный острый номер «Прогульщики». Успех его был не случаен у нового зрителя!

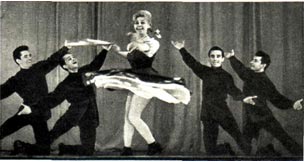

Ирина Мельникова и дипломанты Всероссийского конкурса артистов эстрады: Заур Тохадзе, Рафаил Алимов, Виктор Тарабукин, Олег Евстратов. Фото Н. ШАПИРО

Ирина Мельникова и дипломанты Всероссийского конкурса артистов эстрады: Заур Тохадзе, Рафаил Алимов, Виктор Тарабукин, Олег Евстратов. Фото Н. ШАПИРО

Кстати, артисты из этой же группы дали бой распространенному тогда западному танцу «матлот», показав впервые на эстраде танец советских моряков. Бой был выигран, и первое смелое выступление открыло дорогу на большую сцену матросским и солдатским пляскам, построенным на народной танцевальной основе. Эстрадные танцовщики почти перестали пропагандировать национальную классическую хореографию. Видимо оттого, что дело это требует чрезвычайно высокого мастерства и квалификации. Эстрадным танцорам нужны знающие балетмейстеры! Усилия отдельных «дуэтов», «трио» в создании новых номеров часто оказываются тщетными и разобщенными. Так, например, долгое время оставались неизвестными молодые способные артисты Л. Муравьев, В. Сырковский, Б. Васильев, пока им не удалось найти постановщика (В. Катаева), создавшего для них номер «Белый, желтый, черный». Ведь уже давно перестало быть секретом, что артисты балета эстрады вынуждены иногда превращаться в своего рода частных предпринимателей, искать музыку, композитора, постановщика. Хорошо, если «подвернется» творчески заинтересованный постановщик. Хорошо, если удастся привлечь «известного» и сделать хороший номер. А если — нет?

Дело тут, мне кажется, не только в специфике работы артистов эстрады, а в отсутствии творческого организующего начала. Опытной экспериментаторской базой мог бы оказаться театр хореографических миниатюр. Есть же у эстрады интересный опыт, удачные находки и ищущие постановщики. Нужно только опыт этот собрать по крупицам, сделать достоянием актеров. За последнее время ряд интересных номеров сделал молодой балетмейстер В. Катаев. Пылятся на полках забвения яркие постановки X. Мустаева «Татарский дуэт», «Пастушья песня», «Освобожденная Африка» и др. Есть чему поучиться у московских балетмейстеров. Очень много может принести пользы мастер хореографической миниатюры Л. Якобсон. И такие балетмейстеры, как В. Таскин, А. Ким, Ш. Лаури, с успехом могли бы передать молодежи свои знания. Вот тут-то и встает вторая проблема. В основном составе танцовщиков эстрады есть квалифицированные опытные артисты, но многим из них и особенно молодым, вышедшим из самодеятельности, не хватает исполнительской культуры и профессионализма. Несмотря на крепкий педагогический состав, балету эстрады явно плохо без квалифицированных молодых исполнительских и постановочных сил. И это при наличии в нашем городе старейшего хореографического училища им. А. Я. Вагановой, балетмейстерского отделения при консерватории имени Римского-Корсакова! Почему же их выпускники не рвутся в ВГКО, а предпочитают лучше уехать в любой периферийный оперный театр?

В училище будущим артистам прививаются разносторонние навыки, но в основном упор делается на изучение классической хореографии прошлого и советской театральной хореографии. Для того, чтобы работать на эстраде, необходим минимум год на подготовку номеров. И еще неизвестно — получит ли номер, а с ним и исполнитель, признание. Естественно, молодых артистов страшит и не устраивает временная «консервация» сразу после выпуска и неизвестность в будущем. А без сценической практики мастерство артиста резко снижается. Были попытки организовать при Ленинградском театре эстрады студию эстрадного искусства. Она даже выпустила несколько артистов и... прекратила свое существование. Не оправдался опыт? Частично оправдался. Но возможности ВГКО, нехватка рабочих помещений да и просто сам профиль работы вряд ли способствуют существованию такой студии.

А почему бы воспитанием кадров для эстрады не заняться тем учебным заведениям, которые готовят актеров для театров Советского Союза? Почему бы, например, при Ленинградском хореографическом училище не создать отделение эстрадного танца, с привлечением туда для преподавания мастеров эстрады! Здесь могли бы заниматься не только лица, заканчивающие полный курс училища, но и те, кто по своим способностям, по подготовке в студиях и коллективах самодеятельности мог бы в течение двух-трех лет (в зависимости от программы) получить профессиональные навыки, практику и выпускаться с готовыми номерами, как это делается в школах и студиях циркового искусства. Вечерами многие залы хореографического училища пустеют. А ведь в них могла бы кипеть большая творческая жизнь! Каждый год училище показывает новые работы, стремясь приблизиться к решению проблемы современного спектакля, привлекает и пробует новых постановщиков. Может быть, и эстрадный танец получит здесь хорошую экспериментальную базу? И тогда откроются для эстрады не только новые имена исполнителей, но и имена молодых, смелых балетмейстеров, а театр хореографических миниатюр станет реальностью. Очень хочется верить — придет наконец время, когда эстрадные артисты приумножат славу ленинградского балета!

Г. ХОХЛОВ, артист балета Ленинградского академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова

Журнал Советский цирк. Август 1964 г.

оставить комментарий