Заметки о киевском цирке

Заметки о Киевском цирке мне хочется начать с несколько необычной детали, не имеющей прямого отношения к цирковому искусству.

I

По гранитному цоколю огромного здания с чешуйчатым, точно кольчуга богатыря, куполом стелются виноградные побеги. Сорт растения выбран на редкость удачно: гибкие лозы не требуют «поддержки» — они сами (и притом, очень крепко) присасываются к шероховатой поверхности камня. Пройдет два-три года, и здание Киевского цирка набросит на себя темно-зеленый плащ. Нетрудно представить, как это будет красиво, как преобразятся, «потеплеют» стены, укутанные узорчатой листвой.

Так вот — о виноградных побегах. Ни в одной служебной инструкции, насколько мне известно, нет предписания украшать подобным образом цирковые фасады. Очень может быть, что кому-то вообще покажется зряшной вся эта затея: декорировано здание зеленью или нет — какое это, в сущности, имеет значение? Мало у руководителей наших цирков других, более неотложных хлопот, чтобы они еще заботились о таких пустяках...

И тем не менее мне очень нравятся виноградные листья на граните киевского стационара. Видится в этом глубоко заинтересованное отношение людей к своему делу, их стремление еще более возвеличить цирк, приумножить его эстетическое воздействие на зрителей. Классическая вешалка, с которой, как всем нам известно, начинается театр, может и должна быть истолкована предельно широко: театр, равно, как и цирк, начинается со многого — с фасада и главного подъезда, с гардероба и программки, предлагаемой билетерами у входа, с лестничных площадок и интерьеров фойе.

Это хорошо понимают работники Киевского цирка. И не только Киевского, кстати. Наши цирковые стационары-новостройки в Минске, Саратове, Туле, Ярославле и других городах давно уже опрокинули бытовавшее прежде представление о цирке, как о помещении неуютном и неопрятном, где остро пахнет неприбранной конюшней и где испокон веков было заведено входить в зрительный зал в верхней одежде. Когда ступаешь сегодня по сверкающему паркету новых цирков, когда видишь, как множатся огни люстр в зеркалах просторных вестибюлей и фойе, невольно спрашиваешь себя: а куда, собственно, ты попал — то ли на представление аттракциона с участием смешанной группы хищников, то ли на премьеру чеховского «Вишневого сада»? Очевидно, именно такие ассоциации и должны рождаться, если мы всерьез вознамерились поднять общую культуру нашего цирка, поставить его вровень с другими видами зрелищных искусств.

Нет слов, люди приходят в цирк прежде всего ради тех номеров и аттракционов, которые им предстоит увидеть в программе. Но крайне важно, чтобы и до представления и во время антрактов зрителей не покидало ощущение творческой атмосферы цирка, чтобы прогулка по цирковому фойе обещала им нечто большее, нежели возможность съесть порцию мороженого или выпить стакан газированной воды. Интерес к цирку сегодня настолько велик, что мало только показывать его — надо еще и рассказывать о нем, использовать самые разнообразные средства для широкой популяризации нашего удивительного искусства.

Отрадно, что многие цирковые стационары подумывают сейчас о создании собственных музеев. Кое-где уже предприняты первые шаги: выделена специальная комната и начат сбор экспонатов в Минском цирке, объявление с просьбой сдавать материалы для будущего музея режиссеру А. Вольному вывешено за кулисами тульского стационара.

Такой музей уже более двух лет открыт в верхнем фойе Киевского цирка. Точнее, это не столько музей, сколько выставка прелюбопытнейших предметов и документов, предложенных для всеобщего обозрения. Но дело, в конце концов, не в названии. Тем более, что киевляне в данном случае и не собираются «конкурировать» с нашим основным ленинградским музеем циркового искусства, которым с большим знанием дела и любовью руководит А. Левин. Да и задачи у них разные: там серьезная научно-исследовательская работа, поставленная на солидную ногу, здесь увлеченное собирательство, коллекционирование документальных материалов, интересных прежде всего для зрителей, для широкого круга любителей цирка. Очевидно, именно так, без особых претензий и должны строиться наши выставки-музеи, призванные главным образом пропагандировать цирковое искусство.

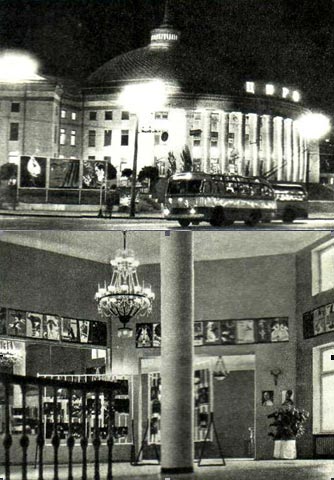

Киевский цирк вечером

Киевский цирк вечером

Фойе второго этажа

Фото Ю. ВАЛУЕВА

Совсем небольшую комнату занимает киевский музей, но зрители подолгу задерживаются в ней, переходя от одного стенда к другому. Многое привлекает внимание: реквизит Олега Попова, изготовленный им самим, и пролетка, которую вывозили когда-то на манеж дрессированные животные Михаила Золло, инкрустированная ручка шамбарьера Владимира Дурова и гримировочное зеркало Эмиля Теодоровича Кио, расшитый блестками костюм Юрия Дурова и папаха Алибека Кантемирова... Здесь же книги мастеров манежа, фотографии, афиши, значки — все то, что всегда приятно рассматривать, что хранит неповторимый аромат цирка...

«Главный смотритель» музея и его первейший энтузиаст — Федор Заволокин, он же главный художник Киевского цирка. Это его, в основном, стараниями собраны материалы и сделана экспозиция, он «надоедает» артистам просьбами подарить для коллекции ту или иную вещь. Впрочем, надоедать особенно не приходится: артисты, как правило, охотно ворошат свои архивы. Они любят искусство, преданы ему всей душой, и им приятно, что в Киеве так бережно собирают и хранят реликвии цирка.

Зрители, поднявшиеся в верхнее фойе, имеют также возможность познакомиться с выставкой живописных работ, подобной которой нет, кажется, ни в одном другом цирке страны. Автор этих работ — все тот же Заволокин. В основном это портреты мастеров манежа, цирковые эскизы. С некоторых пор в Киеве так заведено: приезжает артист на гастроли и сразу же получает приглашение главного художника цирка пожаловать в его мансарду «на живописный сеанс». И опять-таки никто не обязывал Заволокина писать портреты и устраивать «третьяковскую галлерею», он даже краски и бумагу покупает на свои деньги.

Или вот такой, например, факт. В свое время отдел пропаганды и рекламы советского циркового искусства разослал по стационарам комплекты фотовыставок. Получили комплект в Киеве, соответственно разместили его. Но кроме этого решили сделать свою оригинальную выставку. Нашли опытного фотографа, который изготовил серию отличных художественных портретов мастеров манежа. Портреты настолько хороши, что кое-кто из артистов слезно просил подарить ему его собственную фотографию «на память»...

Виноградные саженцы у фасада и музей для зрителей, живописные сеансы в кабинете главного художника и оригинальная Выставка фотопортретов — все это вроде внеслужебные, необязательные дела. Но, право же, хорошо, что у людей находятся время и желание для таких хоть и необязательных, но крайне полезных дел!

II

В те дни, когда я был в Киевском цирке, здесь шли праздничный пролог, посвященный 50-летию Великого Октября, и представление вновь организованного (или, точнее, воссозданного после длительного перерыва) коллектива украинских артистов. Многие номера этого представления рождены здесь же, на манеже Киевского стационара. Вообще следует заметить, что цирк в столице Украины с полным правом может быть назван постановочным цирком — тут не только «прокатывают» готовые номера и аттракционы, но и создают новые.

Тематические прологи стали все чаще и чаще появляться на наших манежах. К ним обращаются и будут обращаться впредь всякий раз, когда цирк намеревается празднично «приподнять» свою программу, сделать ее максимально созвучной знаменательной дате, всенародному торжеству, которые отмечает страна. Таких дат и таких торжеств немало впереди. И именно поэтому есть резон вернуться к прошедшему прологу Киевского цирка, сказать о тех достоинствах, которые предопределили его успех у зрителей.

За дирижерским пультом В. ПЕТРУСЬ

За дирижерским пультом В. ПЕТРУСЬ

Идет репетиция

Тематический пролог циркового спектакля — это всегда короткое, построенное на броской и убедительной символике, произведение. В силу своей «малометражности» он требует, как мне кажется, по крайней мере двух вещей: предельно тщательного отбора сюжетно-изобразительных элементов — с одной стороны, и продуманного, логически оправданного сочетания их — с другой. Случайный «механический» подбор путь даже выразительных сцен и эпизодов, неумение найти единый образный строй сюжетно-циркового действия, единую струну эмоционального звучания приводят, как правило, к творческой неудаче. И это подтвердили наименее удачные прологи, поставленные в некоторых наших цирках. В одном из них, например, разыгрывались такие интермедии. В шутовском облачении на троне-балдахине появлялся в манеже «самодержец всероссийский» (трон опрокидывался, и царь в панике убегал за кулисы); затем шли интервенты (вслед за этим, уже в обратном направлении, проаосили их скелеты, выполненные с устрашающей анатомической достоверностью); и, наконец, выходил бесноватый Гитлер, который вдруг стремглав бросался наутек.

Все вроде бы правильно: было в нашей истории и свержение самодержавия, и разгром интервентов, и великая поба-да над фашизмом. И тем не менее все три сценки оставили зрителей совершенно равнодушными. И дело не только в том, что поставлены они были примитивно и сыграны дурно. Интермедии эти явились как бы случайным довеском к прологу, они не были продиктованы ходом его развития, не получили соответствующего эмоционального завершения. Постановщику, на мой взгляд, не удалось главное: протянуть незримую, но крепкую ниточку от одного эпизода пролога к другому, организовать и соединить все происходящее на манеже в полнозвучный мажорный аккорд, достойно открывающий праздничное представление.

Логическая стройность и завершенность действия, эмоциональное наполнение буквально каждой сцены и каждого эпизода — вот, пожалуй, то самое примечательное, что характеризует пролог Киевского цирка (режиссер-постановщик Борис Заец). В тесные рамки двенадцати минут здесь сумели вложить многое — от выстрела «Авроры» до покорения космоса, но сделали это так лаконично и точно, что весь пролог воспринимается как бы на одном дыхании, в нем нет досадных пустот и провалов, когда время идет, а действие стоит на месте.

Я затруднился бы ответить на вопрос, какие новые изобразительные средства использованы киевлянами для постановки пролога к представлению «Цвети, Советская Украина!» В том-то и дело, что средства «старые», давно известные: цирковые трюки и свет, киноэкран и пантомима, музыка и костюмы. Но использованы эти средства в их наиболее выигрышных сочетаниях, когда одно дополняет и обогащает другое — так разные краски, ложась на полотно, становятся единой по замыслу и настроению картиной.

Антиподисты МИКИТЮК закончили свой номер

Антиподисты МИКИТЮК закончили свой номер

Воздушные гимнасты ВАЛЕРИЯ и ВАЛЕНТИН ЛУНЕГО

В прологе почти нет таких моментов, когда бы только «работал» экран или только звучали стихи, равно как нет в нем стандартных «шествий» статистов по кругу манежа. Если на экране вслед за штурмом Зимнего дворца появляется дорогая сердцу киевлян стена «Арсенала», израненная пулями и осколками снарядов,— то сразу же от легендарного «Арсенала», словно перешагнув порог экрана, идут в бой солдаты революции. Скачут в полутемном амфитеатре багряные сполохи огня, гремит оркестр, — и по арене проносятся красные конники, о которых былинники речистые вели когда-то рассказ. Над искрометным хороводом (он в ритме пролога, он цирковой по духу и темпераменту) волшебно рождается пятиконечная звезда, сложенная из расшитых рушников. Воин Советской. Армии, преодолев на наших глазах долгий и трудный путь, черпает каской воду Днепра, который, кажется, вот-вот хлынет с экрана на арену цирка..

Разные эпизоды упомянуты здесь, из разных частей пролога взяты они, и краткий перечень виденного, наверное, не передает в полной мере того радостно-тревожного волнения, которое испытываешь, когда смотришь спектакль. Но я трижды был на представлении и всякий раз убеждался, сколь велико эмоциональное воздействие этого пролога на зрительный зал, как непосредственно и горячо сопереживают люди происходящее на манеже. В течение двенадцати минут зал шесть-семь раз взрывается аплодисментами — это ли не безошибочный камертон большого и заслуженного успеха!

III

Заметки о посещении Киевского стационара будут неполными, если не сказать нескольких слов о программе украинских артистов цирка. Точнее, даже не столько о всей программе в целом, сколько о характере и мере национального колорита, который присутствует в номерах представления.

В рецензиях на программу первого украинского циркового коллектива, созданного в 1956 году, помнится, был единодушно высоко оценен номер жонглеров Филипенко. «По своему характеру, — отмечал один из рецензентов, — это типичный украинский национальный номер, как бы воскрешающий картинку из «Сорочинской ярмарки». И далее шло подробное описание выступления артистов Филипенко, которое небезынтересно привести с некоторыми сокращениями.

«Есть на Украине старая шуточная песня «Та куди идеш, Явтуше?» На фоне этой песни и разворачивается сюжетная сценка.

...Медленно, лениво вывозит вол на арену повозку, в которой сидит неповоротливый и флегматичный Явтух (артист Б. Филипенко)».

Далее рассказывается, как Явтух посадил на воз женщину и как та назвала его «неповоротливым». Явтух возмутился.

«Он подбегает к повозке, где навалено разное добро — арбузы, дыни, подсолнухи, початки кукурузы... Из неуклюжего возницы Явтух превращается в ловкого жонглера. Все «играет» у него в руках. Легко и свободно жонглирует он большими арбузами, дынями и прочими неожиданными предметами, не имеющими никакого отношения к реквизиту жонглера... И в воздух уже летят подсолнухи и кукурузные початки, а вслед за ними — глиняные «глечики» и пудовые «макитры» *...

* «Советский цирк», 1958 Л» б.

Я не видел выступления жонглеров Филипенко и мне трудно что-либо возразить автору рецензии или безоговорочно согласиться с ним. Но вот другой пример, уже из новой программы артистов украинского цирка — интермедия коверных Василия Байды и Петра Копыта.

Помните старую, как мир, сценку двух клоунов, которые опрокидывают на зрителей кастрюлю, якобы наполненную крутым кипятком? В том, что вода горячая, публику убедили заранее: когда приподнимали крышку огромной посудины — оттуда шел «пар». Так вот эту кастрюльную интермедию разыгрывают Байда и Копыт, причем разыгрывают уже не в русском, а, так сказать, в украинском варианте. Осуществляется это предельно просто: зрителям объявляют, что в кастрюле не горячая вода, а кипящие галушки!

И вот тут меня берет сомнение — правомерно ли такое привнесение национального колорита? И стала ли интермедия Байды и Копыта более «украинской» после того, как воду «заменили» галушками? Ведь так можно выйти с этой старой-престарой сценкой на манеж Тбилисского цирка, объявить, что в кастрюле суп «харчо» и с удовлетворением отметить рождение «типичной грузинской интермедии»!

Я, повторяю, не знаком с номером Филипенко и мне трудно судить, насколько убедительным и художественно оправданным было превращение неповоротливого Явтуха в искусного артиста, жонглирующего арбузами и пудовыми «макитрами». Вполне допускаю, что это был отличный во всех отношениях номер. Мне хочется лишь заметить, что путь, по которому пошли в свое время украинские жонглеры Филипенко, — далеко не единственный для создания подлинно национального произведения циркового искусства.

В самом деле, что станет с той же программой украинских артистов цирка, если все воздушные гимнасты, к примеру, поднимутся на трапеции в костюмах гоголевских Черевиков и Оксан, а жонглеры отложат в стороны традиционные булавы и будут жонглировать только кукурузными початками. И другое, на мой взгляд, веское соображение: почему воплощением украинского национального характера на манеже непременно должен быть флегматичный Явтух из стародавней песни, а не Герой Социалистического Труда, к примеру, работающий сегодня на одной из шахт Донбасса? В наши дни, между прочим, украинцы не только курят «люльку» и лепят «глечики», но и строят космические корабли и делают операции на сердце...

Мне думается, что создатели циркового спектакля «Цвети. Советская Украина!» поступили совершенно правильно, отказавшись от чрезмерного насыщения программы «историко-этнографическим колоритом». Национальное своеобразие ощутимо присутствует в представлении, но выражено оно в более лаконичных и, я бы сказал, более современных формах, нежели воссоздание картин «Сорочинской ярмарки». Оно — в темпераментном украинском «казачке», который танцует на проволоке Элла Косяченко (наряду с «Умирающим лебедем» Сен-Санса и «Танцем огня» Гуно). В изящном тонком орнаменте реквизита гуцульских антиподистов Ми-китюк. В своеобразном покрое костюмов эквилибристов на першах Французовых — костюмов, напоминающих своими линиями украинские свитки. Национальное своеобразие, национальный колорит — в ярких солнечных красках, царящих на манеже, в щедром обилии украинских народных и современных мелодий, которые переполняют программу от края до края. (Кстати, киевскому стационару «повезло»: у него великолепный оркестр, которым руководит один из наших лучших цирковых дирижеров, заслуженный артист Украинской ССР Василий Петрусь.)

Программа, показанная в юбилейные дни в Киеве, прозвучала празднично, звонко и как-то очень современно. Наверное, еще не все «отстоялось» в представлении — ведь программа, по существу, только начала свой путь по манежам страны. Но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что коллектив украинских артистов и работники Киевского цирка достойно встретили великий праздник.

И снова мне вспоминаются виноградные побеги, упрямо ползущие вверх по гранитному фасаду Киевского цирка. Я даже забыл спросить, кто распорядился посадить их — директор цирка Владимир Никулин, его заместитель Степан Яловой или кто-либо еще. Впрочем, какое это имеет значение?.. Главное, что люди, работающие здесь, любят свое дело, любят дом, в котором служат.

А ведь это очень важно — любить свое дело...

НИК. КРИВЕНКО

Журнал Советский цирк. Февраль 1968 г.

оставить комментарий