Балет на льду

Я не любительница «айсревю», они слишком наглядно доказывают справедливость известных слов Бен-Акибы: «Все это уже когда-то было». Иногда после спектаклей балета на льду в памяти оставались те или иные сценки, но почти всегда в основе этих ярких впечатлений было блистательное оформление.

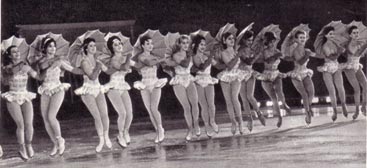

«Танец с зонтиками». Фото Ю. ЗЕНКОВИЧА

«Танец с зонтиками». Фото Ю. ЗЕНКОВИЧА

Как и другие зрители, я восхищалась порой спортивным мастерством и с благодарностью аплодировала юмористическим интермедиям. Но, к сожалению, испытывать такую благодарность доводилось редко. «Юмор» почти всегда сводился к плоским и грубым шуточкам, обычно повторяемым на представлениях всех и всяческих «ледяных ревю».

Я даже осмелюсь заметить, что уже можно говорить о некоем сложившемся международном стиле «айсревю»: везде одно и то же, почти ничего нового. (Разница заключается главным образом в численности и среднем возрасте участников, а также в большей или меньшей роскоши оформления. Что же касается хореографии, то непрофессионалу нелегко заметить в ней мало-мальски существенные различия).

Надо примириться, сказала я себе: тут уж ничего не поделаешь. Да и что можно поделать, если это роскошно оформленное фигурное катание оставляет меня совершенно равнодушной, и я определенно предпочитаю ему турниры на ледяном поле, дающие возможность восхищаться спортивным мастерством, ничем не приукрашенным, так сказать, в чистом виде. Короче говоря, я не любительница балета на льду, ибо, несмотря на мастерство участников, несмотря на все великолепие световых и цветовых эффектов, зритель, как правило, остается безучастным и не сохраняет от этих спектаклей воспоминаний, приносящих ему радость.

Но советский балет на льду я люблю. Его представления можно смотреть много раз, и всегда находишь все новые и новые восхитительные детали, от которых в душе рождается радость. Забыть их невозможно, так же, впрочем, как и весь спектакль в целом. Посмотрев выступления московской труппы, вы впервые осознаете, что существует такое искусство — балет на льду, имеющий свои специфические законы, которые надо обосновать и которыми вы должны овладеть, если хотите создать на ледяном поле подлинно художественное зрелище.

Секрет огромного успеха, которым ансамбль пользуется с первых дней своего существования, заключается прежде всего в том, что создатели его не пошли по пути механического перенесения классического балета на ледяное поле. Хореография спектакля создана для льда; без льда она немыслима. Лед определяет ее сущность, ее красоту, самое ее существование. Но что сказать в таком случае об «Умирающем лебеде», явно заимствованном из классического балета? Об этом номере можно поспорить. Помню, в антракте бросился ко мне взволнованный коллега:

— Ну скажи только, что тебе понравился «Умирающий лебедь», и я никогда в жизни не буду больше разговаривать с тобой! Где же здесь собственно танец, где филигранная работа ног? Ведь это же кощунство!

Да, мой коллега, видимо, никогда не будет разговаривать со мной. Но причем здесь филигранная «работа ног»? Не заблуждается ли мой коллега, не судит ли слишком односторонне, раз и навсегда плененный прославленным творением классической хореографии? И если уж быть до конца логичным, то разве это беззвучное медленное скольжение по зеркальному льду не ближе природе лебедя, чем хваленые чисто танцевальные па?..

Основное достоинство московских артистов заключается в том, что, стремясь к осмысленному танцу, стремясь сделать содержательной каждую, даже самую маленькую, сценку, они сумели освободиться от изначальной специфики жанра, от специфики ревю, столь характерной для всех представлений балета на льду. Во всех ледяных ревю, которые мне довелось видеть до сих пор, блестящая техника конькобежцев «приправлялась» пышным оформлением и «подавалась» под соусом нехитрого сюжетца. В московском ансамбле мастерство исполнителей полностью подчинено мысли, содержанию. Поэтому зритель смотрит настоящую пьесу, воплощенную специфическими средствами балета на льду, средствами, которыми участники труппы владеют с таким совершенством, что в зале то и дело вспыхивают аплодисменты, награждающие солистов за блестящее исполнение. (Я говорю «солистов», а не «звезд», хотя их высокое мастерство дает им право называться «звездами», только потому, что здесь все поставлено на службу общей идее спектакля).

Вот, например, «Волчок». Великолепное мастерство солистка, умело использованные световые эффекты и музыка создают в этой короткой сценке ярчайшее впечатление: нам кажется, что перед нами весело крутится любимая игрушка детских лет, и в душе возникают чувства детской беззаботности и безудержного веселья. Зрители награждают номер бурными аплодисментами. Это сочетание — лед, музыка, свет — один из краеугольных камней успеха ансамбля, в ней тайна его воздействия на публику. Отнимите один из этих компонентов, и вы наверняка ослабите впечатление и выразительность любого номера.

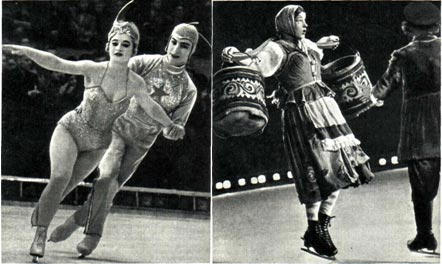

А «Лиса и бобер»! Как отлично подчеркивает музыка юмористическую сценку на льду и сложнейшие трюки! Как веселится, слушая эту музыку, зрительный зал! Короткая басня Сергея Михалкова — старый бобер возомнил, что угонится в танце за молодой лисичкой, но, обессиленный, валится с ног — находит великолепное воплощение в иронической, полной юмора музыке и замечательном искусстве танцоров. Восторженно принимают зрители этот номер. Редкостное мастерство исполнителей служит выразительному воплощению мысли автора. Здесь, как и во всей программе, доминирует содержание. Неиссякаем источник, из которого черпает московский ансамбль сюжеты для своего репертуара. Для иностранца особую прелесть имеют широко используемые фольклорные мотивы. Очаровательно воплощена шуточная народная песня «Шла девица по водицу».

С большим интересом смотришь, как вначале кокетничает с неуклюжим кавалером, а затем весело посмеивается над ним эта рослая, могучая барышня, роль которой, как выясняется впоследствии, исполняет мужчина. На спектакле советских артистов зрители испытывают чувство благодарности, ибо на льду царит подлинный, живой и заразительный юмор. Многие, нет, все цирки мира почли бы себя счастливыми, имей они такую группу клоунов, каких мы увидели в «Веселых санках» — искрометном фейерверке забавных трюков. Цирковая жизнь подсказала сюжет «Дрессированных лошадок». Судя по названию, здесь следовало ожидать обычным номер в стиле традиционных ревю. Но не тут-то было! Московские артисты сумели остроумно и очаровательно рассказать нам историю маленькой самоуверенной прелестной «звезды» — лошадки, отлично сознающей свою красоту и кичащуюся своим положением. В противоположность другим «звездам» лошадка капризничает очень мило и смешно. И все-таки доставляет дрессировщику немало хлопот...

Ансамбль не отступает даже перед политической темой. «Но это немыслимо, существуют все-таки границы жанра, перешагнуть которые невозможно!» — дружно воскликнут любители и профессионалы балета на льду. Воскликнут... если они не видели спектаклей московского ансамбля. Да, это в самом деле поразительно: в «Тачанке» москвичам удалось сделать невозможное возможным — показать могучий порыв, храбрость, свободолюбие и победу героев гражданской войны!

Перебирая в памяти отдельные сценки, я еще раз убеждаюсь, что в спектакле нет ненужных повторений, нет длиннот, нет слабых мест: обо всем и обо всех можно говорить с чувством радостного восхищения. Удачны даже такие эксперименты, как «па-де-де» на музыку бетховенской «Лунной сонаты» (правда, мне думается, что было бы лучше, если бы соната исполнялась только под рояль, для которого она написана). Можно исписать много страниц, восхищаясь увиденным, и прежде всего — красочным балетным номером «Жар-птица». Следовало бы рассказать о «Золушке», подчеркнув важную роль реквизита в поэтическом воплощении сюжета. Следовало бы остановиться на некоторых не упомянутых еще сценах спектакля, ибо они не уступают по красоте и силе воздействия другим, о которых уже говорилось, однако отличаются от них какими-то своими особенностями. Следовало бы, следовало бы, следовало бы...

И все же в первую очередь следует поблагодарить талантливый одаренный богатейшей фантазией коллектив советских артистов. Поблагодарить за ту отвагу, с какой он вступает на новые пути, пролегающие далеко от удобных и проторенных дорог, за его безграничную энергию, за огромное воодушевление и любовь к делу, за творческую смелость, за большое и яркое искусство. Так скажем же сердечное спасибо создателям и участникам великолепного ансамбля, который во время своих гастролей ежедневно приносит незабываемую радость тысячам людей во всем мире. И пожелаем новых встреч с ним.

До свидания! Оревуар! Гуд бай! Ауфвидерзеен!

МАЙЯ ЛОПАТТА, главный редактор журнала «Артистик» (ГДР)

Журнал Советский цирк. Февраль 1967 г.

оставить комментарий