Наука и техника на службе зрелищ. Гироскоп

Наука и техника приходят в цирк. И хотя прелесть и обаяние циркового искусства было и остается в показе, в демонстрации физических возможностей человека, тем не менее, современное состояние науки и техники так высоко, что оно позволяет им вторгаться во все области человеческой деятельности. Находит свое место наука и на цирковой арене. Только повинуясь законам искусства, наука естественно принимает здесь необычные, яркие, образные формы.

...На манеже огромная, гладкая, сделанная из плексигласа, почти отвесная скала. К скале в альпинистских костюмах с рюкзаками на плечах подходят артисты и плавно начинают подниматься на вершину. Они поднимаются без помощи... рук. Они ни за что не привязаны, их ничто не поддерживает.

Нет, это не фокус, не обман зрения, это не иллюзия. Просто мы бегло рассказали об одной из многочисленных возможностей применения замечательных свойств гироскопа к цирковому искусству. Но сделаем это подробнее.

Почти в любом доме вы найдете незамысловатую детскую игрушку — волчок, юлу. Это и есть простейший вид гироскопа.

Если ударить поперек волчка, «срезая» его ось, то волчок сопротивляется этому насилию, причем ось его начнет уклоняться как будто по направлению, куда ее толкнет удар, но тут же возникает так называемое поворотное ускорение. Все частицы волчка, благодаря инерции своего вращения, создают совместно момент гироскопической реакции, в виде которой и выражается основное, полезное свойство гироскопа.

Если ударить поперек волчка, «срезая» его ось, то волчок сопротивляется этому насилию, причем ось его начнет уклоняться как будто по направлению, куда ее толкнет удар, но тут же возникает так называемое поворотное ускорение. Все частицы волчка, благодаря инерции своего вращения, создают совместно момент гироскопической реакции, в виде которой и выражается основное, полезное свойство гироскопа.

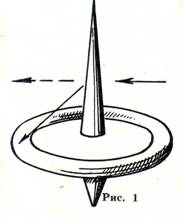

Если гироскоп представляет тяжелый обруч, маховик, который хорошо раскручен, то, взяв его за концы оси, на которой он вращается, и пытаясь его повернуть, мы сразу почувствуем его гироскопический момент: он старается «выкрутиться», и все вбок — по направлению, показанному на рис. 1.

После срезающего удара волчок отъедет и покажет одновременно два вращения: очень быстрое — вокруг оси и более медленное — будет «молиться», описывая воронку, конус около вершины, уткнувшейся в опору волчка на полу, мы увидим прецессию гироскопа (рис. 2).

Чем больше момент инерции гироскопа, то есть чем массивнее гироскоп на своей периферии (где больше линейная скорость), и чем больше его угловая скорость (больше оборотов за минуту), тем меньше, медленнее прецессия при одном и том же моменте силы, подействовавшей поперек гироскопа.

Чем больше момент инерции гироскопа, то есть чем массивнее гироскоп на своей периферии (где больше линейная скорость), и чем больше его угловая скорость (больше оборотов за минуту), тем меньше, медленнее прецессия при одном и том же моменте силы, подействовавшей поперек гироскопа.

Еще в прошлом веке было открыто и доказано французским ученым Фуко, что если устранить воздействие на гироскоп моментов внешних сил, то можно после этого попытаться наклонять его в любых направлениях, с любыми ускорениями, и гироскоп будет сохранять свое первоначально заданное положение. Но только гораздо позже, когда созрели достаточные для того возможности техники, эта мысль воплотилась в гирокомпас.

Советский ученый и изобретатель Ноздровский еще в 1924 году создал оригинальную схему гироскопа с искусственными прецессиями, и она породила самостоятельную отрасль гироскопических приборов, называемых в настоящее время гироскопическими рамами. В них удачно сочетается работа гироскопа с системой автоматического регулирования.

У артистов-альпинистов в заплечных мешках-рюкзаках расположены относительно небольшие и нетяжелые пары гиромоторов (гироскопические рамы), питаемые через гибкий длинный шнур с потолка цирка. Нетрудно выполнить и такие гироскопы, которые будут иметь «время полураспада», то есть не менее 50% своего гироскопического (восстанавливающего) момента — половину своего выбега в течение 20-30 минут и после их раскрутки, после полного отключения питавшего их тока.

Артисты с такой техникой, после тренировки непринужденно и стройно будут совершать подъем по гладкой плексигласовой стене, установленной под углом к вертикали не более чем на 10 градусов. При проектировании гироскопических приборов обычно стремятся к получению в заданных габаритах максимально большого гироскопического (восстанавливающего) момента, а так как масса гиромоторов постоянна, то стремятся повысить скорость вращения, не забывая, что последняя ограничивается максимальными центробежными напряжениями в теле ротора, допускаемыми его материалом, то есть наиболее прочной сталью.

Если выбрать для реализации гироскопического стабилизатора не специально рассчитанные и уникально выполненные для поставленной задачи два гироскопа (вращающиеся в разные стороны, но с точно одинаковой скоростью), а применять уже существующие малогабаритные в гироскопических рамах роторы, диаметром по 6 см, то можно поставить в одной конструкции не одну, а несколько таких пар гироскопов.

Расчет показывает, что при подъеме артистов почти по вертикальной стене без помощи рук для стабилизации достаточно 4 пары стандартизированных авиаприборных гироскопа со скоростью вращения электрическим током в воздухе до 25 000—30 000 оборотов в минуту, и общий вес конструкции (спрятанной в рюкзаке) только немного может выйти за пределы 10 кг.

Но из реальной практики быстро вращающихся, особо тщательно выполненных, отлично динамически уравновешенных небольших конструкций линейная скорость (на поверхности ротора) допускается до 300 м/сек, в особенности принимая во внимание, что демонстрация потребует не более 15 минут продолжительности полной оборотности гиромоторов.

Аэродинамический коэффициент трения поверхности ротора о воздух зависит от чистоты обработки (микро-геометрии) этой поверхности, геометрии ротора и угловой скорости его вращения. Поэтому целесообразно применение довольно высокого вакуума внутри герметической гирокамеры.

При вращении гиромоторов в вакууме (не ниже 1 мм ртутного столба) можно допустить их угловую скорость до 100 000 оборотов в минуту, питая их переменным током повышенной частоты.

При вращении гиромоторов в вакууме (не ниже 1 мм ртутного столба) можно допустить их угловую скорость до 100 000 оборотов в минуту, питая их переменным током повышенной частоты.

Нужно заметить, что может быть достигнута полная бесшумность работы гироскопов и полное их отключение от тока, что, естественно, еще больше увеличит эффектность номера.

Но вот «альпинисты» покинули арену, и объявлен новый номер. Высоко, почти под куполом, протянут канат, по которому устойчиво ходит большой красочный шар, а четыре артиста на площадке над шаром

спокойно показывают акробатический этюд, зная, что шар не упадет. Да, шар не упадет: в его легкой конструкции из дюралевых трубок помещено двадцать пар описанных выше малых вакуумных гироскопов, диаметром по 6 см, которые дают достаточный гироскопический, восстанавливающий момент.

В относительно хорошем для своего времени проекте однорельсовой гироскопической железной дороги Петроград — Гатчина (в 1922 г.) Я. Шиловского восстанавливающий гироскопический момент составлял около 35% от максимально возможного, опрокидывающего вагон момента. Но надо принять во внимание, что пассажиры в таком однорельсовом вагоне, естественно, совершенно безучастны к содействию сохранения равновесия вагона, и потому последний нуждается в полной автоматичности стабилизации своего равновесия. В самом маловероятном случае, когда все четверо артистов расположатся около края площадки над шаром, опрокидывающий момент будет по величине таковым, что

восстанавливающий гироскопический момент от предлагаемой автоматической системы роторов составит все же не меньше 36%. Но, кроме того, нужно иметь в виду профессионально отработанное, изощренное чувство равновесия цирковых артистов.

Трос — канат обычной толщины, по которому ходит описанный шар, можно выполнить из чередующихся сваренных, одинаковых по размеру и числу проволок, секций: четные — из «немагнитной» стали (нержавейки), нечетные — из стали с высокой магнитной проницаемостью (типа трансформаторного или динамного железа). Сверху подобный трос целесообразно обтянуть тонкой трубкой из фторопласта (белый красивый цвет и, главное, весьма малый коэффициент трения, наряду с довольно высокой теплоустойчивостью).

Меняя частоту тока на центральном пульте за ареной, получим любую скорость плавного перемещения шара по тросу, или реверсивность его (обратный ход), либо ритмические знакопеременные по направлению движения — «танец».

Гироскопические стабилизаторы с роторами малого диаметра (еще меньшего, чем те, о которых выше шла речь, но вращающимися в высоком вакууме с еще большей быстротой) могут быть помещены в обычных першах и, тем самым, дать любопытные эффекты. Таким образом, могут быть реализованы ходули-самоступы, то есть самостоятельно передвигающиеся, кланяющиеся, танцующие на арене.

Артист, выходя на арену на высоких трубчатых ходулях (выполняемых из дерева или лучше из прочной пластмассы), приветствует, разговаривает с публикой, а потом спрыгивает, приказывая своим ходулям двигаться, а сам отбегает, после чего внимательно следит за поведением своих ходулей. Так как в ходулях смонтированы предварительно «заведенные» гироскопы, расположенные ниже центра тяжести ходулей (для уменьшения угла при вершине конуса прецессии, то есть, чтобы ходули меньше «молились», раскланивались), то они способны и сами, без хозяина, передвигаться по арене. Для этого в нижней части имеется электронно-импульсное устройство с автономным питанием.

Ходули опираются на гибкую дужку сводом вверх, подобно стопе человека, а от нее отходит железный сердечник (поршень), вдвинутый во внутрь ходули. Вокруг сердечника имеются витки соленоида (катушки), подсоединенного на выход электронно-импульсного устройства (спрятанного выше — в трубке ходули). Верхний (внутренний) конец сердечника упирается в сильную пружину, которая отжимает сердечник наружу—вниз. Когда соленоид оживляется током, то сердечник срабатывает, то есть быстро втягивается, поджимая пружину, а потом он ее сразу отпускает, и ходуля подпрыгивает немного вверх, но не падает, так как этому противодействует гироскопический, восстанавливающий момент и так как сердечник наклонен своей осью слегка вперед. Такой совместный прыжок ходулей произойдет, если обе ходули получат сигнал срабатывания от артиста на одинаковой частоте. Но можно заставить ходули передвигаться по очереди, как ноги цапли. С этой целью нужна разночастотная подача сигналов. Сигналы для срабатывания шагающего устройства подает артист на расстоянии, Нажимая на кнопки, с помощью простого приемного контура, как это делается в управляемых на расстояниях моделях судов, самолетов и иных радиоуправляемых конструкциях и снарядах. Так можно заставить ходули, усиливая вынужденную прецессию гироскопов, не только ходить, но и кланяться.

Последняя (и самая сложная по выполнению) демонстрация с применением гироскопов, на описании которых хотелось бы остановиться в этой статье,— это одноколесный гироавтомобиль, вернее, круглая платформа, которая затем подымается в воздух над ареной в виде красочного ковра-самолета.

Из изложенного выше должно быть ясно, что не только проектирование, но и изготовление красочного фаэтона в виде большой круглой и низкой корзины, выкатывающейся на арену и катящейся на ней с одной опорой в центре — «курьей ножной», не представляет принципиально особо трудных задач.

В современной авиации известны летающие конструкции без винтов, подымающиеся прямо с земли, без разбега. Это — летающий стенд, платформа, создающие подъемную силу за счет отбрасывания вниз струи воздуха. Однако для арены эти летательные аппараты неприемлемы, так как выбрасывают очень горячие отработанные газы.

Но можно использовать давно известную направленную ионизацию воздуха при обычном давлении в местах поверхности с большой кривизной, где резко возрастает при заряде изолированного тела напряженность электрического поля и начинается поэтому эмиссия — «истечение электронов», дающее поток заряженных ионов (эффект Франклина).

Если упомянутый круглый гироскопический одноколесный экипаж в форме громадной шляпки красивого гриба выполнить с нижней поверхностью в виде редкой щетки, где каждая щетинка — острый нонус вершиной вниз и с округленной галтелью — основанием, плавно сливающимся с поверхностью, на которой он «вырос», и тщательно электрически изолировать всю нижнюю поверхность, то, приложив к ней высокое напряжение, можно достичь заметной реакции для подъема. Остается только усилить эту реакцию до и чуть больше уравновешивания тяжести «ковра-самолета», чтобы он плавно всплыл над ареной, удерживаясь горизонтально благодаря стабилизирующему действию автоматизированной гироскопической рамы. Дополнительную реакцию для достижения подъема удается достичь всасыванием воздуха через отверстия по верхнему борту гриба и выбросом его через отверстия в средней части нижней поверхности. Всплыв над ареной, как тритон, гриб будет плавно и ритмично прецессировать. Поэтому, посадив по самому краю его на тонкое электрическое, по орбите слегка наклоненное к горизонту проволочное кольцо гироскоп — в виде шара, можно заставить этот ярко люминесцирующий и звучащий «спутник» обходить по проволочному кольцу свою «Землю».

Предложенными демонстрациями, естественно, не ограничиваются возможности использования замечательных свойств гироскопа на арене. В нашей статье мы хотели обратить внимание творческих работников цирка лишь на некоторые из них.

Инженер М. ГОЛДОВСКИЙ

Журнал « Советский цирк» май 1958 год