И где бы не бывали мы

Жерло огромной пушки медленно поднялось. Все затаили дыхание. Оглушительный выстрел. В воздух, описывая параболу, стремительно взметнулся Уго Цакини...

Жерло огромной пушки медленно поднялось. Все затаили дыхание. Оглушительный выстрел. В воздух, описывая параболу, стремительно взметнулся Уго Цакини...

...На крохотной площадке под самым куполом стоит загадочный и непонятный для нас Клиф-Аэрос. Он готовится к невероятному трюку...

И мы решаем — быть, как они.

Декабрь 1928 года. Мы — студенты Техникума циркового искусства. Не в силах терпеть угнетение, мы восстаем. Это нелегко — восставать. Товарищ мой, Виктор Аверьянов, не выдерживает и... садится на стул.

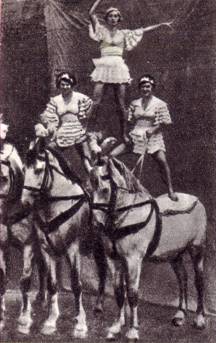

Конный номер па-де-труа в исполнении Е. Лебединской, З. Лисневской, В. Борисовой (ГУЦИ, выпуск 1933 г.)

Конный номер па-де-труа в исполнении Е. Лебединской, З. Лисневской, В. Борисовой (ГУЦИ, выпуск 1933 г.)

«Отдохните, — говорит нам педагог Воронько, — и будем продолжать хореографическую сцену «Восстание рабов»...

Акробатика, клоунада, искусство движения, техника речи и музыкальная грамота осваиваются нами с помощью заботливых и по-цирковому настойчивых преподавателей.

После учебы, вечером, многие из нас, одев костюмы с галунами и позументами, выстраивались в два ряда, пропуская на арену Московского цирка турнистов Келлер-Альфредос или блестящего дрессировщика Вильямса Труцци. Работая униформистами, мы познавали на опыте неписаные законы манежа.

Дирекция цирка разрешила нам репетировать вместе с артистами, которые помогали студентам советом и показом.

Помню, затеяли мы как-то днем «сальтитуты» — своеобразные состязания в акробатических прыжках. Очень приятно после резкого, темпового рундата взлететь в плотной группировке и, закончив сальто, почувствовать пружинящую упругость ног. Неплохо прыгали тогда студенты нашего курса Костя Загорский, Виктор Плинер, Андрей Шнейдер, Давид Ручник, Матвей Файертак, Федор Суворов. Николай Бауман удивлял нас несвойственной его высокому росту легкостью прыжка.

Чтобы поправить шнуровку ботинка, я присел на барьер. «А это очень страшно — когда вниз головой?» — спросил меня сидевший в первом ряду пожилой человек (днем всегда в цирке бывает кто-нибудь). У спрашивающего был пытливый взгляд, а уголок левого глаза едва заметно интимно подмигивал, точно там билась какая-то жилка.

Я сказал, что это не страшно, а приятно, и спросил у сидящего, в каком номере он работает.

«Учу рычать», — с улыбкой ответил он, изогнув бровь, и превратился в Мефистофеля. Я подумал, что передо мной иллюзионист или дрессировщик диких зверей, но оказалось — В. Э. Мейерхольд. Он в то время готовил спектакль «Рычи, Китай».

Вспоминаются репетиции пантомимы «1905 год (Москва горит)», в которой мы участвовали после летней практики. Увлеченные масштабом постановки, артисты не считались со временем. Все яснее вырисовывается необычность построения эпизодов, динамичность сюжета.

Три часа ночи. Ждем начала генеральной репетиции. Москва спит, но цирк переполнен. Только одна ложа пока еще свободна. Гаснет свет. Прожектор положил на арену серебряную дорожку. На ней движется вереница дворцовых лакеев, несущих множество штанов.

«Куда это штанов такое количество?» — спрашивает царедворец.

Тихо в цирке. Ждут ответа.

«Их величеством в стирку сданы. Нехватка в штанах. Его величество вынужден ежеминутно менять штаны».

Хохот. Аплодисменты. Вспыхивает свет. Чуть-чуть тишины — и, как волна, как радостный ливень, — овация. В ложе автор — Владимир Маяковский. Он курит, волнуется. Поднял руку и жестом просит — не надо, а потом показывает на арену — туда, мол, смотрите, а не на меня. На арене — памятник Пушкину. Лениво опускаются пушинки снега. Рабочие слушают большевика-агитатора. Выразительная сцена схватки с казаками. Жандармы охотятся за агитатором, роль которого хорошо играл воздушный гимнаст Н. Красовский. В этом эпизоде Костя Алексеев, ныне артист театра имени Моссовета, неожиданно для себя обнаружил, что он комик, а не акробат.

Вряд ли уместно в этой статье пересказывать содержание пантомимы. Позвольте рассказать о финале, когда все пространство — вода, воздух, арена, купол — насыщено действием. Бурлящий водопад, низвергаясь, сметает на своем пути церкви, попов, тюрьмы. Высоко под куполом цирка оживают скульптуры красноармейцев. Одной из этих «скульптур» был я. Роль, прямо сказать, не «ах», но зато Маяковский сверху нам был виден, как на ладони. И мы, «скульптуры», использовали наше «привилегированное положение». Вместо того чтобы производить сабельные приемы, мы стояли, глядели и аплодировали. Глядели на Маяковского, аплодировали Маяковскому.

Вскоре номер, с которым мы вышли из училища, — «Турнисты Баверка» (псевдоним из Бобок, Аверьянов, Казимир) — был включен в программу Московского цирка.

Большой конвейер принял нас в свое размеренное движение по циркам необъятной Родины.

Шли годы. Мы старались улучшать качество исполнения, повышать уровень актерского мастерства. Сбрасывалась шелуха псевдонимов. Я и мой новый партнер стали называться Казимир и Всеволод.

Шли годы. Крахмальную манишку сменила гимнастерка. Много дорог исхожено за годы войны. После грозовых лет мы разбрелись. Моя дорога вела в театр, где я и работаю сейчас.

Недавно я побывал в ГУЦИ, постоял на манеже. Училищу тридцать лет, а оно бурлит молодостью. Молодежь затеяла «сальтитуты». Рядом со мной на барьер присел поправить шнуровку на ботинке юный прыгун.

«А это очень страшно — когда вниз головой?» — хотел спросить я, но побоялся, что Мефистофель из меня не получится...

Артисты монгольского цирка Раднабазар и Нацак — студенты ГУЦИ (1937 г.)

С. Кожевников (ГУЦИ, выпуск 1933 г.)

Эксцентрики на свободной проволоке Славские (ГУЦИ, выпуск 1934 г.)

Выступление студентов циркового техникума (1929 г.)

К. БОБОК

Журнал «Советский цирк» октябрь 1958 г