Народный узбекский цирк

Представьте себе большую площадь весеннего Ташкента. Яркое небо, алые тюльпаны на плоских крышах глинобитных домов, тесно прижавшихся друг к другу, а в центре площади — легкое сооружение из очищенных от листвы тополей и канатов. Это дор — оригинальная конструкция для канатохождения. Под дором расположились музыканты, играющие на карнаях — огромных длинных медных трубах, на дойрах — бубнах, которых очень много, причем диаметры одних не более двадцати сантиметров, а других — полметра, метр и даже полтора. Тревожные, оглушающие, заливистые звуки карнаев, сливаясь с дробными звуками дойр, настойчиво призывают прохожих остановиться. И не только послушать, но и посмотреть — дойристы, наигрывая бесконечное множество ритмов, то прихотливых и капризно меняющихся, то устойчивых, четких, торжественных, мастерски жонглируют бубнами. Вот один из музыкантов начинает «играть» двумя бубнами, затем в его руках появляется третий — дойры взлетают и вновь опускаются в ловкие руки, а ритмы все льются, не прерываясь ни на мгновение.

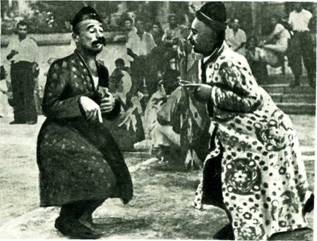

Народные комедийные сценки – «кизикчилики» пользуются неизменным успехом

Но вот на середину площади выходит седовласый аксакал — распорядитель празднества, — и по его сигналу на несколько минут замирают звуки оркестра, чтобы вновь вспыхнуть, когда высоко над головами зрителей, на тонком канате, появляется дорвоз. Начинается дор-уюн — игра на канате. Ловкость, смелость, истинное спортивное мастерство отличают выступление дорвоза. Мвскарабозы — шутники — начинают вести с ним беседу. Она кажется очень непринужденной, но вступающий в аския — состязание в острословии — обязан моментально сымпровизировать остроумный ответ, а если аскиябоз — острослов заговорил стихами, то дорвоз, чтобы не уронить своего достоинства, обязан продолжить стих...

Дор-уюн сменяет сим-дор — хождение по проволоке. Она натягивается несколько ниже, чем веревки дора, но зато «игра» на ней куда сложнее. Медленно движется артист, грациозно балансируя, затем принимает позу, напоминающую арабеск, и замирает то вдруг пускается в пляску.

И вновь вступает аскиябоз — он неожиданно бросает вверх медную тарелку, дорвоз ловит ее, но не знает, что с ней делать. Надеть на голову, на ногу? Пожалуй, это интересно... И вот он уже двигается, скользит по проволоке на тарелке. Игра ему явно нравится. Расщедрившийся аскиябоз после долгих уговоров дает ему еще одну тарелку, теперь дорвоз обут и начинает щеголять своей обновкой.

Выступление канатоходца-дорвоза на большой базарной площади

Аскиябоз бросает ему медный котел. Дорвоз надевает блестящую «шляпу» на голову, но тут же испуганно снимает ее: «Ой, боюсь, закипит котел!» «У котла ум есть, он ходить умеет, только положи в него ноги», — отвечает ему насмешник. Делать нечего — дорвоз надевает котел на ноги, сбросив тарелки. И действительно, котел начинает «прыгать», к общему восторгу и дорвоза, и аскиябоза, и зрителей.

Праздник в разгаре, на «арену» выбегают гибкие мальчики — муаллакчи, бесуякчи, зангбозы. Это акробаты. В быстром темпе они проделывают целый каскад сложных трюков и останавливаются у подносов, налитых до краев водой, медленно сгибаются «на мостик» и веками глаз вынимают мелкие монеты, брошенные на дно подносов.

Акробатов сменяют найранбозы — иллюзионисты. Но закончить свои номера им не удается — центр площади занимают пляшущие и поющие ходулеходцы — агачоек, жонглеры фарфоровыми тарелочками — чинни-уюнчи, тяжелыми блюдами — тагора-уюнчи, огромными кувшинами — кузавоз-уюнчи, горящими факелами — оташ-уюнчи. Трудно определить, что лежит в основе мастерства этих оригинальных артистов: жонглирование или танец. И тем и другим они владеют мастерски.

Стойка на голове на наклонном канате

Особенно эффектным номером этой обширной программы народного узбекского цирка является пляска с жонглированием подносом, который наполнен горящими углями. Вот танцор поставил его на голову и завертелся на месте в сложном пируэте, затем поднос

медленно пополз вниз по спине, легкий прыжок — и поднос вновь на голове. Но аскиябоз и на этот раз вмешивается в «игру», «Ты слишком хорошо играешь с огнем, уж не дух ли ты, не связан ли ты с дьяволом?» «Да, конечно!» — отвечает оташ-уюнчи.

«А если ты дух, то чем же питаешься?» — «Как «чем» — огнем», — отвечает артист и, ловко забросив в рот пригоршню горящих углей, начинает стремительно вертеться по кругу. Этот танец называется «чарх» — прялка. Исполняется он в таком быстром темпе, что теряется зримый облик танцора, кажется, что это столбы песка, закрученные

вихрем Кара-Кумов. Так же внезапно артист останавливается и, до вольно поглаживая себя, говорит: «Вот теперь я сыт». «Я тоже хочу!» — говорит аскиябоз и протягивает танцору пустой поднос. Актер проделывает таинственные пассы руками... и изо рта на поднос начинают выпрыгивать горящие угольки.

Р. Аллабергенов и М. Сафаев исполняют «фазаний уйини»

После показа дрессированных зверей и животных, после комических сценок кизикчей — народных артистов-импровизаторов — в действие вступают маршаквозы — изобретательные фейерверкщики.

Но и на этом празднество не кончается. На площади появляется флотилия легких «лодочек», в них сидят юноши, на носу и на корме лодок горят фонарики. «Лодки» то плавно покачиваются на «волнах», то попадают в «водоворот», то садятся на «мель»... Собственно, это театрализованный танец — «кема-уюн» (игра лодки). Танцор привязывает к поясу бутафорскую, обитую тканью «лодку», легкий шелк скрывает его ноги, и кажется, что действительно плывет челн, которым правит, распевая, красивый юноша...

Узбекский народ очень ценит коня. Конь — друг джигита на войне и в быту. Конный спорт — это пайча, скачки с препятствиями, и улак — скачки, в которых побеждает самый ловкий, сумевший пронести тушу барана от старта до финиша. В древности победитель в пайче и улаке мог рассчитывать на самую прекрасную жену... Ведь если ты победил в пайче, значит, ты храбр, силен и умен! А девушки издревле любят таких джигитов. Но настоящий джигит еще должен победить и в кураше — борьбе. В ней уже конь не поможет, тут надейся только на собственную силу и выдержку.

В дни новогодних весенних празднеств «науруза», в дни осенних «спор-байрамов» —празднеств гранатов, празднеств плодородия, в дни свадеб гулянье заканчивалось олтын кабак — состязанием стрелков из лука. Существует легенда, повествующая о том, что в раннее средневековье победитель олтын кабака становился правителем страны на один день...

Уроженец Ферганы, один из наследников Тимура, завоеватель Индии Бобур, в своих мемуарах рассказывает о замечательном спортсмене своего времени — Исламе Варласе. «Простой был человек, — говорит Бобур, — прекрасно знал дело сокольничего. Многое он умел делать хорошо. С такой силой натягивал лук весом в тридцатъ-сорок батманов, что насквозь пробивал доску. На стрельбище он скакал с одного конца до другого, снимал лук, целился на всем скаку, стрелял и попадал в цель. Еще он привязывал кольцо к веревке длиной в кари или полтора кари, а другой конец веревки прикреплял к палке и сильно затягивал веревку. Покуда веревка раскручивалась, он пускал стрелу, и стрела пролетала через кольцо. Таких диковинных штук у него было много...

Еще один из бесподобных людей того времени был Пехлеван-Мухамед Бу-Саид, — продолжает автор. — Он был выдающимся борцом, а также слагал стихи и сочинял сауты и накши (инструментальные мелодии.— Ред.)

Сохранились сведения о знаменитом дрессировщике второй половины XV века Бобо-Джамале и «об удивительных фокусах его верблюда, козла, осла и птичек». Известно, что в древности высоко развито было искусство дрессировки зверей кошачьей породы, ибо эти звери были непременными атрибутами богини плодородия, любви, брака и воды. На многих памятниках материальной культуры богиня изображена рядом то ли с пантерой, то ли с тигром. Китайские хроники VII—VIII веков часто упоминают о том, что местные правители посылали в дар китайским императорам вместе с драгоценной утварью и танцовщицами «полосатого тигра» или «льва-плясуна».

Судя по различным сообщениям, дошедшим до наших дней, особенно любимым зрелищем были «игры» на канатах. Средневековый поэт, восхищаясь их искусством, говорит:

«Удивительно было их хождение на канатах, От изумления люди побросали свои дела. Конец каната так высоко укрепили, Что верх его терся о небесный свод...».

Если вы захотите попасть на весенний саиль и насладиться зрелищем истинно национального народного цирка, вам потребуется потратить долгие месяцы, чтобы собрать на какой-нибудь арене всех мастеров. Еще несколько лет назад это можно было увидеть без особых усилий. А теперь... народное искусство бродячих артистов отошло в прошлое. Многие жанры узбекского народного цирка: разговорные — кизикчилики, маскерабозы, аскиябозы,— искусство партерной акробатики, цирковых танцев, соединенных с жонглированием и иллюзией, искусство дрессировки животных и многое другое — исчезли, хотя в городах и селах, в колхозах и театрах можно встретить великолепных мастеров, владеющих этими жанрами. Жив выдающийся мастер узбекского народного театра импровизации Юсуп-Кизик Шакарджанов, но ему уже далеко за восемьдесят. Работает в Ургенчском театре прекрасный мастер оташ-уюна Раим Аллабергенов, но с «огнем» он уже не играет. Уходят из жизни мастера древнего, самобытного искусства и уносят с собой его тайны. По существу, только искусство наездников и искусство дорвозов сохраняется и разивается в узбекском советском цирке. Вряд ли кто в Узбекистане не знает цирковых семей, в которых из поколения в поколение передается это искусство, — семью Игамберды Ташкенбаева, семью Зариповых, семью Ходжаевых. Но этого мало. Хотелось бы, чтобы в узбекском советском цирке народные традиции получили более полное развитие, сочетаясь с традициями народного цирка братских республик, с традициями всего советского цирка. Для этого недостаточно собрать всех мастеров в Ташкенте, создать на время. труппу и продемонстрировать ее искусство на очередной декаде. Следует создать в Узбекистане школу-студию циркового искусства, где бы из года в год воспитывались кадры, велась экспериментальная работа и обогащался опыт, накопленный многими поколениями талантливых представителей народного искусства цирка.

Заслуженный мастер узбекского народного цирка Рахим Аллабергенов

Л. АВДЕЕВА

сотрудник Института искусствознания Академии наук Уз. ССР

Журнал «Советский цирк» сентябрь 1958 г.