Вольф Мессинг и его последователи

Этот вопрос интересует сейчас многих — и любителей эстрады, и администраторов концертных организаций, а порой и самих артистов, выступающих в этом жанре. Дать на него четкий и определенный ответ сложно — разных мнений и точек зрения по этому поводу существует множество. С двумя из них мы знакомим наших читателей.

Этот вопрос интересует сейчас многих — и любителей эстрады, и администраторов концертных организаций, а порой и самих артистов, выступающих в этом жанре. Дать на него четкий и определенный ответ сложно — разных мнений и точек зрения по этому поводу существует множество. С двумя из них мы знакомим наших читателей.

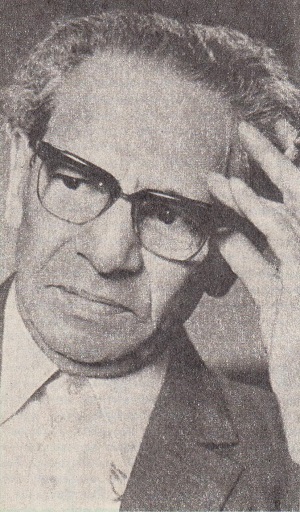

Переехавший в тридцатых годах в СССР Вольф Мессинг стал первенцем нового, до тех пор неизвестного на советской эстраде жанра. Противоречивые суждения, споры в печати и научных кругах убеждали — эстрадная демонстрация психологических опытов безусловно интересна и нужна. По тем временам выступления В. Мессинга, казалось, граничат с чудом. Тем более что они были своевременны: как раз начались острые, принципиальные дискуссии по поводу телепатии, мысленного внушения, споры о возможностях человека.

Талантливый артист окружил и себя и жанр ореолом мистики и таинства. Этот подход долгое время дезориентировал режиссеров, критиков, зрителей и самих артистов. Наверное, легенды об артистах — традиция эстрады. Не лучшая, но все же традиция. В формировании неверного представления о сути жанра сыграли свою роль мемуары Мессинга «О самом себе», в которых правда и вымысел переплетены столь тесно, что разобрались в этом переплетении лишь спустя три десятилетия. Но легенды остались, они живут в сознании зрителей, в памяти очевидцев «чудес Мессинга».

Шли годы. Развивалась наука. Не останавливалось на достигнутом и искусство. И жанр, начатый Вольфом Григорьевичем, обрел, разумеется, последователей, обогативших опыт предшественника. Сегодня в жанре психологических опытов (или, как мне кажется, более точно — психологических этюдов, миниатюр, игр) выступают артисты, число которых невелико. И это вполне объяснимо: суть жанра — в демонстрации развитых упорными тренировками способностей, в практическом применении к художественному творчеству природных качеств человеческой психики — интуиции, аналитического мышления, способности к быстрому счету, логическому анализу и так далее.

Как видите, в основе жанра лежат способности, развитые далеко не у каждого, а потому психологические опыты и являются эстрадной редкостью и имеют успех у зрителей. Артисты порою используют и иллюзионные приемы, которые не инородны для жанра.

Хорошо, когда все же превалируют действительно психологические приемы, по которым мы и судим об одаренности исполнителя. Правда, в последние годы интригующим наименованием пользуются для заманивания зрителей на концерты и иллюзионисты, достигающие эффекта путем различных манипуляций, подсадок, подмены и другими приемами. Такой подход кажется не только не честным, но и вредным, потому что после иллюзионных программ зрители уже не доверяют тем, кто демонстрирует настоящие способности, и тем самым вредят жанру и коллегам.

Вот и получается, что фокусы Бориса Сагитова из Московской областной филармонии, выдаваемые за опыты, способны произвести в зале ажиотаж, в то время как сложные программы Юрия Горного или Альберта Игнатенко воспринимаются зрителями куда более прохладно

Служенье муз не терпит суеты, но и застоя оно не терпит тоже. А именно он ощущается сейчас в жанре. Если посмотреть хотя бы две-три программы, то очевидным станет их схожесть. Разные артисты одинаково «читают мысли», выполняя мысленно диктующиеся задания, одинаково складывают и перемножают огромные числа, демонстрируют «феноменальную память», самовнушение. Конечно, в любом жанре есть своя классика, и вполне можно предположить, что техника выполнения мысленных заданий различна, например, у Льва Бендиткиса и у Валерия Авдеева. Это видно профессионалу. Зрителю же безразлично, какой контакт со зрителем у артиста — за левую руку или за правую, кто кого за руку держит, много ли направляющих вопросов задает артист индуктору. Значит, причину однообразия и застоя нужно искать в подходе к жанру!

Можно с уверенностью выделить три основных художественных подхода к психологическим опытам. Первый — традиционный, «мистический», который идет от Вольфа Мессинга. Та же судорожная игра на зрительских нервах, те же окрики и бесконечные замечания помощникам. Второй подход — ироничный, современный. Артист не убеждает нас в своей исключительности и гениальности, а показывает, чего можно достичь путем тренировок. Третий подход — также современный, но деловой, серьезный, я бы сказал, реалистичный. Пока что принципом реализма в отношении к жанру пользуется только Юрий Горный.

За последние годы мне довелось посмотреть почти все программы артистов этого редкого жанра. Для того чтобы убедить читателей в истинности вышесказанного, необходимо хотя бы вкратце рассказать о некоторых исполнителях. Одни определяют сегодня уровень развития жанра, другие — роняют его авторитет. Но сначала о тех, кто честно и добросовестно относится и к зрителю и к творчеству.

Более тридцати лет выступает на эстраде Лев Бендиткис. Его программа «Чудес на свете не бывает!» носит чисто эстрадный, зрелищный характер. Артист не ставит перед собою задачи научной (а этим грешат некоторые артисты, особенно на периферии, где предлагают сельскому зрителю различные «ауры, телепатемы, биоватты...»), он лишь демонстрирует свои способности. Думается, что эта программа — образец классики жанра. Артисту не чужд и юмор, которым окрашены многие опыты, и финальный фокус, подтверждающий мысль, выраженную в названии программы. Подробно о Л. Бендиткисе журнал уже писал, и нет необходимости повторяться.

Артист Московской дирекции «Цирка на сцене» Юрий Горный назвал свою программу «Твои возможности, человек!» и тем самым предопределил содержание концерта. Программа Ю. Горного — самая разнообразная из всех мною виденных.

Из наиболее сложных и интересных этюдов можно выделить такие, как, скажем, синхронное выполнение разнородных действий (чтение наизусть стихотворения, подсчет букв в тексте, сложение многозначных чисел и запоминание какой-нибудь информации), демонстрация долговременной памяти — артист запоминает двадцатизначное число за пять секунд и удерживает его в памяти до конца выступления; нахождение спрятанного зрителями предмета без контакта, на расстоянии и с завязанными глазами; определение задуманного города или человека, даты его рождения.

Программа увлекательна и содержательна. Для Юрия Горного наиболее важны такие функции искусства, как воспитательная и познавательная.

Солист Москонцерта Валерий Авдеев подходит к жанру с этих же позиций. Взяв за основу изречение Платона «Познай себя!», он в одноименной программе показывает как известные опыты по «чтению мыслей», так и опыты с самовнушением или демонстрацией йоги. Нужно заметить, что за последнее время артист заметно вырос профессионально, теперь дело за опытными педагогами и режиссерами, способными придать программе целостность и найти то отличительное, что выделит эту программу из ряда похожих. Думается, что артисту нужны занятия и по сценической речи и по сценическому движению.

В программе «Чудеса, да и только!» наряду с манипуляцией, вентрологией, фокусами с крупной аппаратурой артист Владимир Переводчиков показывает и психологические фокусы. Именно фокусы, потому что использует уже упоминавшиеся иллюзионные приемы для создания эффекта правдоподобия. Их же используют в своих выступлениях Герта Онискевич из Краснодара, Светлана Тим из Казани, Геннадий Скирда из Сухуми.

Говорить о негативном всегда неприятно, но цель разговора этого требует.

Артист Абхазской филармонии Григорий Шпильман выступает с гипнозом. Он назвал свою программу уже известным нам «Твои возможности, человек!». Да, гипноз он делает вполне профессионально. Но какое это имеет отношение к искусству эстрады? А к психологии? Гипноз — не психологический, а психиатрический прием!

Усыпить многочисленную аудиторию несложно, да и зачем усыплять пришедших на концерт зрителей? Если Г. Шпильман старается помочь зрителям открыть в себе новые грани их характера, то тщетно! Никто из них не откроет в себе чего-то принципиально нового, побывав на сцене в образе Аллы Пугачевой или Михаила Боярского. Гораздо важнее было бы увлечь публику интересным действием, заставить ее следить за мастерством артиста с неослабевающим вниманием, чем оказывать воздействие на психику доверчивых подопечных из публики.

Щедро делятся медицинскими советами с эстрады Б. Тульчинский и Ю. Золо-тавин, именует свои действия «телепатией» А. Ломсадзе, выдает фокусы за опыты И. Нечепоренко. Действительно, эта разновидность оригинального жанра основывается на научных достижениях, но ведь первоочередной задачей должна стать образная форма концерта. Это куда важнее, чем советовать, как излечиться от подагры или плеврита!

По вине таких «психологов» вызывает многолетние споры жанр, призванный удивлять и воспевать человека. Отношение к психологическим опытам на периферии сложное, не везде артисты встречают единомышленников в лице директора или режиссера филармонии. Стоит только появиться в планах филармонии именам Л. Бендиткиса или А. Игнатенко, сразу же звонки в их организации — не гипнотизеры ли?

Неверное мнение живуче. До сих пор жанр считается запрещенным и закрытым (кем? за что?). Опыты ведь психологические, а не психиатрические, как принято ошибочно полагать! А с психологией мы ежедневно встречаемся в быту. Детям в школах внушают, что учиться надо прилежно; вспоминая номер телефона друг друга, мы напрягаем память; решая алгебраическое уравнение, используем аналитическое мышление... Помимо того опыты не влияют на здоровье подопытных, ведь не на них воздействуют, а они — на артиста.

Здесь, как мне кажется, нужно разъяснить значение термина «опыт» в применении к эстрадной практике. Демонстрация «опытов» носит чисто зрелищный, показательный характер. Честно говоря, термин неудачен. Научных целей артисты перед собою не ставят, методика выполнения опытов не лабораторная, а демонстрационная. Больше подходит название «этюд» или «миниатюра». Точность в терминологии помогла бы избежать путаницы и нелепых ситуаций, которые случаются по причине непонимания сути этого художественного явления.

А тем временем жанр потихоньку стареет... Самому молодому демонстранту психологических миниатюр под сорок. Молодежи приходится вуалировать свои программы под оригинальный жанр, ментальную магию. За последние десять-пятнадцать лет не было выпущено ни одной программы с прямым подзаголовком «Психологические этюды», «Вечера занимательной психологии». А исполнители есть! Есть молодежь, способная сказать свое слово в жанре, развить его дальше, подготовить новые, интересные программы, увлечь тысячи зрителей.

Как отделить истинное искусство от халтуры? Опыт от фокуса? Шарлатанство от реального явления, использованного на эстраде? Наверное, хорошо было бы созвать компетентный совет, в который входили бы и иллюзионисты, и критики, и психологи с психиатрами, и режиссеры и который мог бы дать принципиальную оценку всем, кто выступает в этом жанре.

Создать образ нашего современника — вполне посильная задача для артистов всех жанров эстрады и цирка. Демонстрация настоящих возможностей человека, искусства мышления должна быть достоянием эстрады.

ОЛЕГ ФРИШ

оставить комментарий